D`une dépendance globale à une solidarité planétaire responsable

52

cinquante ans, rebondir

LA REVUE NOUVELLE

D’une dépendance

globale à une solidarité

planétaire responsable

L’interdépendance mondiale a pour effet de généraliser un « apartheid glo-

bal ». D’autres approches mondiales, des savoirs, des savoir-faire locaux exis-

tent qui demandent à être développés pour que, dans une complémentarité, à

travers réseaux associatifs et institutions, puisse se réaliser une gouvernance

mondiale.

p a r Ge o r G e s Th i l l

La Revue nouvelle a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que

le système de Bretton Woods. Depuis le début des années 1980, l’économie, la nance, la

technologie nous précipitent, avec nos sociétés, dans une civilisation de mondialisation.

Signe, entre tous, de ce changement qualitatif : l’avènement du nouveau paysage mondial

de la communication que dessinent le cyberespace et l’information instantanée et mon-

dialisée grâce aux nouveaux réseaux d’information, symbolisés médiatiquement par les

« autoroutes de l’information ». Changement profond qui bouleverse et désoriente nos

modes classiques de pensée quand on se rend compte, à l’instar de Paul Virilio, de la perte

de notre repère de l’être, où « être, c’est in situ, et ici et maintenant1 ». L’intégration que

génère la communication mondiale, régentée, soulignons-le d’emblée, par l’entreprise -

réseau mondial en référence à une vision cybernétique des grandes entités économiques

sur le marché mondialisé, trace un nouveau cadre global de pensée : le local est considéré

comme forcément global et le global, comme forcément local2.

globalisation économique

Devant cette situation de cohésion systémique, dont les rmes transnationales sont

les acteurs privilégiés et dont les règles obéissent au culte de la compétitivité opé-

rant dans un champ mondialisé, la tentation nous guette trop souvent de répondre

par un repli défensif. Il est pourtant nécessaire et urgent de forger une culture socio-

technique et éthico-politique qui permette de penser et de fonder une solidarité

mondiale responsable. D’alimenter une capacité de proposition et d’intervention à

la hauteur des menaces et des espoirs.

Montée en force du capital argent concentré, globalisation des marchés nanciers

selon une approche qui procède davantage par effet de contagion que par résultat

53

cinquante ans, rebondir

LA REVUE NOUVELLE

d’un plan concerté, ce sont là des facteurs décisifs de la naissance d’un monde sans

frontières (« The Borderless World3 »). Celui-ci serait porteur d’effets potentiels

considérés comme autrement plus bénéques en matière de production, d’échange,

d’emploi, de richesse de vie sociale et culturelle, que ceux de la création, lors de la

Conférence de Bretton Woods, d’un système monétaire international.

Avec le rôle central conféré au dollar, rivé à l’or, la devise américaine devait diffuser

la prospérité due à la fameuse croissance économique des Trente Glorieuses. On

allait découvrir ce qui se conrme dans les propos actuels sur la monnaie euro-

péenne : loin d’être en effet un simple instrument véhiculaire, la monnaie est capa-

ble d’assurer un ancrage effectif à l’ensemble des transactions internationales. Elle

garantit un maximum de stabilité aux relations économiques et favorise la cohésion

des rapports sociaux internes4. Mais on sait aussi que cet avantage façonne une

interdépendance internationale paradoxalement tributaire d’un système hégémoni-

que : en l’occurrence la domination des États-Unis dans la concurrence intercapita-

liste. Les autres pays s’en souviendront quand le double décit du budget et des

paiements intérieurs, aggravé par le nancement de la guerre du Vietnam, conduira

les États-Unis à décréter unilatéralement, en aout 1971, la n du « gold exchange

standard ». Le maintien de la parité du dollar avec l’or devenait intenable ; les liqui-

dités créées par les autorités américaines pour nancer la dette publique allaient

lancer l’économie d’endettement (la « debt economy »). Des économistes tels que

François Chesnais, longtemps à la Direction de la science, de la technologie et de

l’industrie (D.S.T.I.) à l’O.C.D.E., montrent aujourd’hui à quel point l’économie amé-

ricaine d’endettement a pu alimenter l’essor des euro-marchés. Ceux-ci constituent

le premier chainon dans la naissance des marchés nanciers tout-puissants

aujourd’hui, mais aussi, le premier pas dans l’internationalisation de l’économie

d’endettement et dans l’assujettissement des pays débiteurs du Sud, puis du sys-

tème mondial lui-même, au capital nancier.

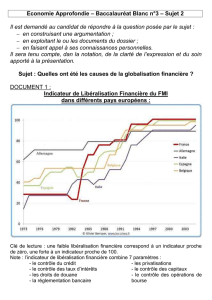

La fonction du marché des euro-dollars a en effet contribué, de la façon sans doute

la plus décisive, à la reconstitution de la force et de la concentration du capital

argent lorsque les capitaux industriels se sont mis à la recherche de formes de mise

en valeur purement nancières5. Le processus dit de globalisation nancière6 est

ainsi enclenché. Il porte sur trois éléments constitutifs interdépendants : le décloi-

sonnement des marchés nanciers nationaux7, la déréglementation ou libéralisa-

tion monétaire et nancière et la désintermédiation8.

le pouvoir politique régresse

Une nouvelle alliance s’instaure entre l’entreprise et l’État : le pouvoir politique régresse

au prot du pouvoir économique. Ce premier remplit de plus en plus un rôle réactif

plutôt qu’anticipatif au sein des processus de globalisation et de la dynamique de nou-

velle alliance engendrée par ces processus et qu’ont rejoint tant l’État que l’entreprise9.

Précision importante : la globalisation marquée par les développements économique,

nancier mais aussi technologique (tendance lourde de l’évolution du monde contem-

porain) englobe non seulement les échanges de produits et de services, à l’instar de

54

cinquante ans, rebondir

LA REVUE NOUVELLE

l’internationalisation, mais aussi, à l’instar de la multinationalisation, les transferts et les

délocalisations des ressources, plus spécialement des capitaux et, pour une moindre part,

du travail d’une économie nationale vers une autre. De surcroit, elle concerne l’ensemble

des phases de conception, de développement, de production, de distribution et de

consommation des biens, matériels et immatériels, et des services. Plus encore, elle

inaugure l’ère de l’économie postnationale en mettant n au capitalisme industriel natio-

nal, et en faisant graduellement disparaitre des principes, des règles et des modes d’or-

ganisation et de valorisation des ressources, matérielles et immatérielles, du système

national (État, économie, langue, culture, etc.).

Désormais, seul l’acteur privé entreprise - réseau mondial est à même de tenir les

rênes de la direction, sur le mode de réseaux planétaires, des processus de globali-

sation : lui seul dispose de structures capables de se mondialiser10. L’État a besoin

de cette dynamique entreprises - réseaux s’il veut survivre au sein de la globalisa-

tion : la compétitivité, de simple modalité de fonctionnement de l’économie, s’est

muée en son objectif premier et se trouve aujourd’hui, comme le dit Riccardo

Petrella, quasiment socialisée dans tous les secteurs11. Grâce aux entreprises -

réseaux, l’État peut envisager, pour lui-même, des perspectives à long terme. Il peut

proter d’opportunités l’autorisant à justier les risques et les incertitudes impliqués

dans de nouveaux développements technologiques et des investissements à très

vaste échelle. Il peut se doter d’une capacité stratégique sufsante pour se glisser

dans des secteurs clés à l’échelle du globe et conquérir des avantages compétitifs

mondiaux en optimisant les investissements stratégiques (recherches, développe-

ment, marché, organisation, administration…).

l’économiquement correct

Reste que, dans le passage d’une économie organisée à partir de capitalismes natio-

naux, agissant à l’échelle de la planète, à une globalisation qui se spécie par la

libéralisation des marchés, les déréglementations et les privatisations, de larges pans

de l’économie nationale, les États, les sociétés sont désormais à la merci des réseaux

d’alliances que tissent entre les nouveaux maitres du monde : entreprises, groupes

nanciers et industriels privés multi- et transnationaux. Peu nombreux sont ces

réseaux mondiaux. Par exemple, en matière d’information et de communication, on

estime qu’il n’y en a pas plus d’une dizaine (un quart des entreprises étant localisées

en Europe, un quart en Asie et le reste en Amérique du Nord). Ils sont de véritables

conquérants à l’instar de ceux du XVe siècle, comme le souligne Riccardo Petrella.

Ils constituent les « mastodontes de la nance12 », véritables “padroni de la Terra”

[…] qui dénissent les valeurs et les enjeux, déterminent les priorités, déstabilisent

les institutions et xent les règles13.

Par la globalisation, le politique se voit colonisé par l’économique. D’autant plus

tyranniquement que le cléricalisme économique s’autoconsacre en revêtant les

habits d’une scienticité mathématicienne. L’« économiquement correct » est ainsi

parfaitement légitimé quand on sait que le discours mathématique détient la capa-

cité de déterminer les règles de sa production et partant, selon les termes de Michel

55

cinquante ans, rebondir

LA REVUE NOUVELLE

de Certeau, d’être « consistant » (sans contradiction entre ses énoncés), « propre »

(sans équivocité) et « contraignant » (interdisant par sa forme logique tout refus de

son contenu). Son écriture dispose ainsi d’une autonomie qui fait de l’« élégance »

le principe interne de son développement14.

En somme, l’interdépendance mondiale dominante en cette n de siècle et engen-

drée par la globalisation signie tout le contraire d’une mondialisation véritable.

Elle constitue paradoxalement un système de dépendance, de dualisation, voire de

multialisation planétaire, un « apartheid » global, « plus difcile à vaincre, si rien

n’est fait, souligne encore Riccardo Petrella, que le pourtant coriace système sud-

africain15 », une des cibles du combat des démocrates de nos cinquante dernières

années.

une planète divisée : intégrés et exclus

L’économie, la nance et la technologie se globalisent en se « triadisant16 ». En clair,

dans le contexte global, l’intégration technologique, économique et socio-culturelle

des trois régions considérées comme les plus développées du monde (l’Amérique du

Nord, le Japon, avec les pays nouvellement industrialisés de l’Asie du Sud-Est, et

l’Europe occidentale) offre des choix et des dispositions bien meilleurs que l’intégra-

tion (à supposer que ce terme ait en l’occurrence encore un sens) entre pays dits plus

développés et pays dits moins développés ou pauvres ou entre pays en développe-

ment17. À cet égard, par exemple, la distribution établie par Chris Freeman et John

Hagedoorn, des alliances technologiques stratégiques inter-entreprises par secteur et

par groupe de pays entre 1980 et 1989, fait clairement apparaitre qu’en fait ces

alliances se localisent, pour l’essentiel, dans les régions industrialisées du globe, et

plus spécialement dans la Triade, là où se trouvent implantés le pouvoir scientique,

les potentiels et la suprématie technologiques, le pouvoir culturel. Là donc où sont

concentrées la maitrise des conditions, l’aptitude à régir le monde économique et la

société, la capacité de façonner l’avenir18. Qui plus est, on assiste dans ces régions

à l’émergence d’un archipel de villes-régions riches, hyperavancées (une trentaine

aujourd’hui, surtout au Nord, quelques-unes au Sud : Mexico, Sao Paulo…) en

matière de technologie, de nance, d’industrie. Les nouvelles technologies de l’infor-

mation, de la communication, du transport favorisent un lien actif de plus en plus

serré entre ces villes-régions par l’intermédiaire des entreprises multi- et transnatio-

nales, elles-mêmes interconnectées, comme déjà souligné, en réseaux mondiaux

dans une recherche incessante de nouveaux marchés à conquérir19.

Voici donc, de par l’émergence de la globalisation, la planète, notre « village glo-

bal », nouvellement divisée, non plus en Est/Ouest mais, à l’intérieur des deux

hémisphères, par un rapport intégration/exclusion. L’intégration des riches et des

gagnants de la Triade (la « triadisation » du nouveau monde global compétitif) ne

cesse de se resserrer. Et en se resserrant, elle produit l’exclusion (« le largage »20)

de plus en plus massive des autres, les perdants. On notera, sur la base de travaux

de Chris Freeman et John Hagedoorn et de Ugur Muldur, que si la tendance de

l’économie mondiale devait se maintenir pendant vingt ans, la part de l’Afrique, du

56

cinquante ans, rebondir

LA REVUE NOUVELLE

Moyen-Orient, de l’Amérique latine, de la Russie, de l’Europe centrale et de l’Est qui

s’élevait encore à 39,2 % du commerce mondial en 1970 et à 26,4 % en 1990, se

restreindra à 5 % en 202021.

rien n’est pourtant joué

Sommes-nous pour autant condamnés à une fatalité inexorable, à une compétitivité

à outrance ? La compétitivité est le credo de l’heure favorisé par l’impératif techno-

logique dont Marc Guillaume a bien montré qu’il n’est nullement l’effet d’un mou-

vement social et culturel spontané. Bien au contraire, l’irruption de la question de la

technologie, dans sa totalité sociale et culturelle (les enjeux en matière de technolo-

gie concernent les modes de produire et de consommer, de communiquer et de

normaliser) est la conséquence directe de la crise mondiale. Avant celle-ci, les enjeux

technologiques étaient surtout l’affaire des ingénieurs et des industriels, les politi-

ques se préoccupant essentiellement de l’acceptabilité sociale de certaines avancées

techniques. Depuis, une stratégie d’ensemble s’est mise en place à la fois au niveau

des moyens (soutien de la recherche, des innovations et des lières jugées stratégi-

ques) et au niveau des représentations « pour tenter une transculturation d’urgence

de la société française […]» (sensibilisation du grand public pour une réceptivité aux

nouvelles potentialités techniques, invitation des divers oligopoles sociaux à accep-

ter les applications de ces potentialités aux processus de production)22.

Admettons que la carte mondiale de l’économie et de la société se soit modiée et

se caractérise désormais par l’apparition d’un degré d’interaction sans précédent

entre toutes les parties de la planète. Il reste que le processus de globalisation de

l’économie et de la technologie n’a pas créé, comme on pourrait le croire au premier

abord, une homogénéisation accrue de la population. Loin s’en faut ! Aussi rouleaux

compresseurs que soient les messages publicitaires, les nouvelles technologies de la

communication, les médias, l’histoire contemporaine, surtout depuis la n des

années soixante, révèle aussi un autre « monde » global donnant la réplique à celui

des affaires nancières et technologiques. Les récents Sommets planétaires : Rio de

Janeiro (l’environnement et le développement), Le Caire (la population), Copenhague

(le développement social, la lutte contre l’exclusion) et Pékin (les femmes) sont des

indicateurs ofciels d’autres approches mondiales. Elles ressortissent, cette fois, à

l’émergence d’une société civile mondiale. Même si celle-ci, à l’instar et dans la

foulée des mouvements sociaux, culturels et écologiques, qui en sont des acteurs

déterminants, se présente en fait, remarque le Groupe de Lisbonne, comme une

nébuleuse véhiculant des préoccupations et des militantismes des plus divers, y

compris sous la forme d’organismes quasi professionnalisés (Amnesty International,

Amis de la Terre, Greenpeace) : préservation de la biodiversité, respect des droits

humains, égalité des chances femmes-hommes, défense des immigrants, coopéra-

tion renforcée entre groupes linguistiques minoritaires, recherche de nouvelles déon-

tologies dans le monde des affaires économiques et technologiques…

De plus renait une volonté de promouvoir le milieu « local », l’ancrage dans des

environnements naturels et socio-historiques concrets auxquels s’identient de plus

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%

![Pour une sociologie de l`environnement.p[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002040253_1-57ac4c290ad4304738046acd67fa9231-300x300.png)