R`–O - PCE76

1

GP

H

δ+

δ+

Site acide

Attaque par Base

non étudié ce jour Site électrophile

Attaque par Nucléophile

Site basique et nucléophile

Attaqué par proton

FONCTIONS MONOVALENTES

AVEC CARBONE FONCTIONNEL TÉTRAÉDRIQUE

Le carbone fonctionnel est tétraédrique et lié à un UNIQUE hétéroatome.

On distingue :

• R–X : halogénoalcane

• R–OH : alcool • R–NH

2

, RR’NH, RR’R’’N : amine

• Mais aussi R–O–R’, R–OTs, R–N

+

R’

3

R

É

ACTIVIT

É

N

OTION DE GROUPE PARTANT

Définition :

C’est une espèce stable qui part, en général une base faible. Il y a rupture

hétérolytique de la liaison C–GP.

Règle : Plus la base est faible, meilleur est le GP.

BGP : X

–

, TsO

–

, H

2

O, amine… MGP : HO

–

, RO

–

... TMGP : NH

2–

Chimie des R–X "directe" :

les S

N

(substitutions nucléophiles) et les βE (β-éliminations).

Il suffit d'ajouter le nucléophile et la réaction se déroule.

Chimie des alcools "indirecte"

il faut transformer le MGP = OH

–

en BGP avant de faire la S

N

ou la βE

Il y a deux façons de faire :

a) On protone souvent un alcool pour faire apparaître H

2

O (donc le milieu est acide !)

R–OH + H

+

⇄ R–OH

2+

Cette étape est un équilibre rapide.

2

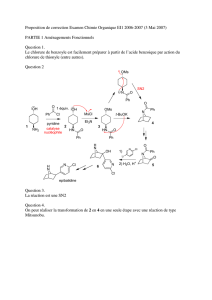

b) On estérifie l’alcool (surtout s’il est primaire et/ou secondaire).

Pour être efficace (réaction totale et rapide), on utilise un chlorure d’acide.

Cl

O

Et-OH

N

O-Et

O

H-Cl capté par pyridine

++

Et-OH

N

H-Cl capté par pyridine

SCl

O

OSO-Et

O

O

++

Ts–Cl + Et–OH

⇄

Ts–O–Et + H–Cl capté par pyridine

Chimie des amines "indirecte" et difficile

.

On va laisser de côté pour le moment.

N

UCL

É

OPHILIE

-

R

APPELS

Définition

:

Un nucléophile est une espèce neutre (molécule) ou négative (anion) dont un atome

peut céder un doublet d'électrons.

Rq : c'est donc aussi une base de Brondsted ce qui peut poser des problèmes !

ex : H2O, HO–, ROH, RO–, R–NH2,

Propriétés :

un nucléophile est d’autant meilleur qu’il est

gros

et

chargé négativement.

H2O moins bon nucléophile que HO–

HO– moins bon nucléophile que HS– (car Rayon(O) < Rayon(S))

Conséquences

:

Rappel : R(F) < R(O) < R(N) sur la deuxième période

Les amines sont de très bons nucléophiles (alkylation des amines).

Les alcools sont des

nucléophiles assez moyens

.

Les R–X ne réagissent pas (via X).

A

CIDIT

É

DE

GP

(

AU SENS DE

B

RONDSTED

)

Il faut que GP possède un H lié à l'hétéroatome donc alcool, amine primaire et secondaire !

Couple acide-base :

R–OH / R–O– pKA # 16-18

R–NH2 / R–NH– pKA # 30-33

RR’NH / RR'N– pKA # 30-33

RH / RMgX pKA # 40

RH / RLi pKA # 40

H2 / H– pKA # 35

Formation de R–O– meilleur nucléophile que R–OH en utilisant une base très forte.

3

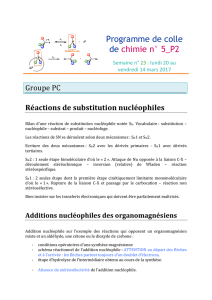

LES SUBSTITUTIONS NUCLÉOPHILES

B

ILAN

:

N

U

–

+

R–GP

=

N

U

–R

+

GP

–

E

XEMPLES

:

H

2

O

+

R–B

R

=

HO–R

+

HB

R

(passage d'un RX à un alcool)

HO

–

+

R–B

R

=

HO–R

+

B

R

–

(passage d'un RX à un alcool)

NH

3

+

R–B

R

=

H

2

N–R

+

"HB

R

"

(passage d'un RX à une amine primaire)

R'–NH

2

+

R–B

R

=

RR'NH

+

"HB

R

"

(passage d'un RX à une amine secondaire)

H

+

+

C

L

–

+

R–OH

=

C

L

–R

+

H

2

O

(passage d'un alcool à un RX)

X

–

+

R–OT

S

=

X–R

+

T

S

O

–

(passage d'un "alcool activé" à un RX)

R'–O

–

+

R–C

L

=

R'–O–R

+

C

L

–

(synthèse de Williamson des éthers)

S

N

2

OU

S

UBSTITUTION NUCLÉOPHILE BIMOLÉCULAIRE

Une seule étape concertée dans laquelle le nucléophile « entre » en même temps que le

groupe partant « s’en va ».

Le nucléophile est donc aussi puissant que le nucléofuge. Le solvant est polaire

aprotique.

La réaction est stéréospécifique ANTI.

Souvent SN2 prédomine.

S

N

1

OU SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE MONOMOLÉCULAIRE

Cas limite où le nucléofuge « s’en va » avant que le nucléophile n’attaque. Il y a donc 2

étapes.

Le carbocation intermédiaire est plan donc pas de stéréosélectivité a priori.

S

N

1

OU

S

N

2 ?

S

N

1 : Si le carbocation créé lors de la S

N

1 est stable (classe III ou conjugaison)

S

N

2 : Si le carbocation créé lors de la S

N

1 n’est pas stable (classe I) ou si le milieu est

fortement basique

Cas litigieux : le C fonctionnel est de classe II ; regarder la nature du solvant et voir s’il

est très polaire auquel cas c’est S

N

1.

Seule l’expérience décide ! et souvent les deux mécanismes coexistent.

4

STRATÉGIES DE SYNTHÈSE (TS)

O

BSERVATION

:

- Quels groupes doivent réagir ?

- Faut-il les activer ?

- Y a -t-il d'autres groupes dans les molécules ?

- Si oui il faut les protéger

S

TRAT

É

GIES

:

1. Protection

DES

groupes "inutiles"

2. Activation des groupes utiles

3. Réaction

4. Déprotection

S

YNTH

È

SE D

’

UN

«

ANNEAU DE

M

ÖBIUS

»

:

L

ES REACTIONS UTILES

Sur les alcools

• un alcool est un acide faible peu nucléophile (questions 8, 9, 10, 17, 19)

pK

A

(ROH/RO

–

) = 16

RO–H + H

–

→ H

2 (gaz)

+ RO

–

avantage RO

–

est un Bon Nucléophile obtenu propre car H

2

s’en va

• un alcool primaire et secondaire s’estérifie « bien » avec un chlorure d’acide

R–OH + Ts–Cl → R–OTs + « HCl » HCl est capté par la pyridine

TsO

–

est un BGP

Mécanisme A

N

+ E (questions 14, 15, 16, 18, 20)

• protection du groupe OH (questions 2, 3, 4, 5, 6, 7)

R–OH + DHP → R–OTHP

• déprotection (questions 12, 18, 20)

R–OTHP → R–OH

Sur les RX primaires (généralisable à R–GP)

• Réaction de substitution nucléophile

Nu

–

+ R–X → R–Nu + X

–

bilan = substitution nucléophile

• Mécanisme S

N

2 : bimoléculaire et UNE étape concertée

R’O

–

+ R–X → R’O–R + X

–

synthèse d’un éther

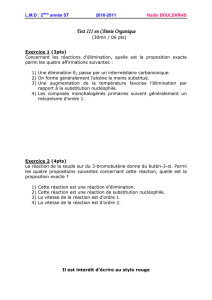

Sur les C=C : coupure !

OsO4 catalytique suivi de NaIO4 stoechiométrique (questions 24)

R

4

R

2

R

1

R

3

O

R

1

R

3

OR

4

R

2

+

1) OsO

4

catalytique

2)NaIO

4

stoechiométrique

1

/

4

100%