soutenance a creteil universite paris val de marne faculte de

SOUTENANCE A CRETEIL

UNIVERSITE PARIS VAL DE MARNE

FACULTE DE MEDECINE DE CRETEIL

**************************

ANNEE 2008 N°

THESE

POUR LE DIPLOME D’ETAT

DE

DOCTEUR EN MEDECINE

Discipline : Médecine Générale

-----------

Présenté et soutenu publiquement le . . . .

A CRETEIL (PARIS XII)

-----------

Par Philippe BETTING

Né le 11 août 1962 à LEBLANC

-----------

TITRE : ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE RETROSPECTIVE

DES DECES PAR FAUSSE ROUTE DANS LA POPULATION DES SUJETS

EN ETAT DE MORT ENCEPHALIQUE.

DIRECTEUR DE THESE : LE CONSERVATEUR DE LA

M. le Professeur Gilles D’HONNEUR BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE

Signature du Cachet de la bibliothèque

Directeur de thèse universitaire

2

Remerciements

Nous remercions le Docteur J. CLAQUIN (Service de régulation et d’appui de l’interrégion

Ile-de-France/ Centre - Les Antilles de l’Agence de Biomédecine) pour son aide à la

réalisation de ce travail.

Je remercie le Docteur G. D’Honneur pour son avis éclairé et pour l’aide qu’il m’a apporté

3

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS p. 2

LISTE DES ABBREVIATIONS p. 4

I- INTRODUCTION p. 5

Objectif de l’étude p. 5

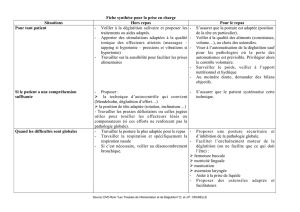

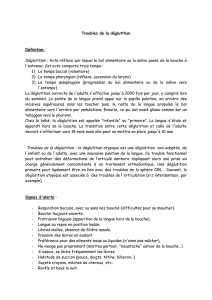

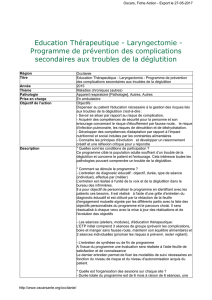

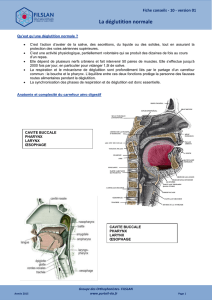

II- RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DE LA DEGLUTITION p. 6

1- Anatomie p. 6

2- Physiologie p. 6

III- MATERIEL ET METHODES p. 14

1- Lieu de l’étude p. 15

2- Choix des critères p. 15

3- Recueil des données p. 15

IV- RESULTATS p. 16

1- Caractéristiques démographiques des sujets p. 16

2- Caractéristiques médicales des sujets p. 16

V- DISCUSSION p. 22

1- Critique de la méthode p. 22

2- Principales causes : p. 25

A- Influence de l’âge p. 25

B- Influence de l’index de masse corporel p. 27

C- Maladies psychiatriques et facteurs iatrogéniques p. 28

D- Les causes neurologiques p. 33

E- Les causes ORL p. 39

F- Influence du diabète p. 40

G- influence de l’intoxication alcoolique p. 41

VI- CONCLUSION p. 44

ANNEXE p. 45

BIBLIOGRAPHIE p. 55

4

LISTE DES ABBREVIATIONS :

- Ä : Aiguë

- AD : Antidépresseur

- ATCD : Antécédent

- BZD : Benzodiazépine

- DNID : Diabète non insulinodépendant

- EME : Etat de mort encéphalique

- IMC : Index de Masse Corporelle

- IR : Inter-région

- NL : Neuroleptique

- NLPG : Neuroleptique de première génération

- NLSG : Neuroleptique de seconde génération

- PDS : Polyneuropathie distale symétrique

- PMO : Prélèvement multiorganes

- SRA : Service de régulation des appels

5

I°- INTRODUCTION

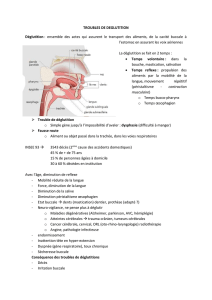

La déglutition permet le passage de la salive ou du bol alimentaire de la cavité buccale vers

l’estomac. Alors que nous déglutissons et avalons 580 à 2000 fois par jour, la rapidité et

l’efficacité de ce phénomène moteur essentiellement réflexe le rendent quasiment

imperceptible chez le sujet sain. Son apparente banalité contraste avec l’extrême complexité

des mécanismes réflexes mis en œuvre.

Le pharynx est le lieu de passage commun des voies digestives et respiratoires. Cette

particularité anatomique nécessite des mécanismes de protection des voies aériennes. Leurs

inefficacités engendrent le risque de fausse route avec sa complication ultime : l’asphyxie.

La fausse route ou « choking » pour les anglo-saxons représente la complication aiguë des

troubles de la déglutition. Elle se définit par une erreur dans le trajet d’un corps étranger

généralement alimentaire entrainant son enclavement au niveau des voies aériennes sous-

glottiques.

Nous n’avons pas trouvé de données épidémiologiques propres aux décès par fausse route

alimentaire. Les informations communiquées par l’Institut de veille sanitaire se situent dans

une sous catégorie de la rubrique des « accidents de la vie courante » : les décès par

suffocation. Les accidents de la vie courante sont définis comme des traumatismes non

intentionnels qui ne sont ni des accidents de la circulation, ni des accidents du travail et

représentent près de 20000 décès par an. Les décès par suffocation incluent aussi par exemple

les strangulations par cordon vestimentaire et autres accidents de cette nature. D’après cette

source, les fausses routes alimentaires restent la cause très largement majoritaire dans cette

catégorie. Elles se situent au deuxième rang des causes de décès par accident de la vie

courante tout âge confondu (17,2%), la première cause étant les chutes. En revanche, elles

représentent la première cause de décès par accidents de la vie courante chez les enfants de

moins de 1 an.

(17)

Pour l’année 2002, 2895 cas de décès ont été enregistrés. Il est important de noter que le

nombre de décès par fausse route est en progression constante avec une augmentation de 80%

depuis 1982 alors que les autres causes de décès par accident de la vie courante ne cessent de

diminuer en rapport avec l’efficacité des campagnes de prévention. Chez les plus de 65 ans

entre 1982 et 1999, le nombre de décès par asphyxie aiguë a été multiplié par 3. Cet

événement n’est donc pas une situation rare et maîtrisée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

1

/

60

100%