Les Barrières à l`entrée : un retour aux origines1

1

Les Barrières à l’entrée : un retour aux origines1

Olivier Maillard

Directeur des Programmes Bachelor

Groupe Sup de Co La Rochelle (France)

Résumé

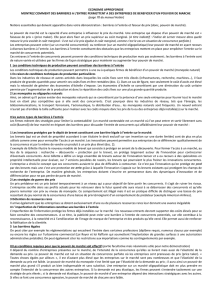

La position à l’égard des barrières à l’entrée a évolué depuis la fin des années 70. Certains

éléments, considérés antérieurement comme à l’origine de barrières, apparaissent maintenant

sous un jour plus favorable. Les travaux de von Weiszäcker (1980), Demsetz (1982) et

Baumol, Panzar et Willig (1982) ne sont pas étrangers à ces évolutions en fournissant aux

autorités chargées de favoriser la concurrence un certain nombre de critères normatifs à

l’aune desquels juger une structure de marché. L’idéal concurrentiel reste toutefois celui de la

concurrence pure et parfaite et la référence, celle de l’équilibre. Certains économistes, parmi

lesquels les économistes de la tradition autrichienne, en appellent à revenir à la conception

classique de la concurrence, qui tourne le dos à l’idée de structure et de statique

(caractéristiques de la vision pure et parfaite de la concurrence) et met l’accent sur les

comportements et la dynamique. Les seules barrières susceptibles d’être observées dans cet

environnement sont les barrières légales. Les lois antitrust deviennent dès lors inutiles et

seuls comptent la liberté d’entrée, les droits de propriété et le contrat.

Summary

The way we are analysing barriers to entry has changed in the early eighties under the

influential writings of Von Weiszäcker (1980), Demsetz (1982) and Baumol, Panzar and

Willig (1982). Their normative approach give the antitrust authority the opportunity to lead a

policy guided by the promotion of efficiency. Perfect competition and equilibrium remain

however the reference. Some economists, stemming essentially from the austrian tradition, are

promoting the classical vision of competition, a dynamic and behavioural approach, unlike the

structural and static view of the standard model. The only barriers in the classical world are

legal. The antitrust laws are then useless and freedom of entry, property rights and contract

are central features.

1 Certaines idées, exposées dans ce texte, ont été présentées au séminaire 3DI de l’Université Paris II

Panthéon-Assas de même qu’au séminaire du Centre d’Analyse des Processus de Marché (CAPM) de

l’Université Paris I, Paris II et Paris IX. Je remercie vivement les participants de ces séminaires et tout

spécialement David Bounie et Alain Redslob pour leurs commentaires. Les formules d’usage

s’appliquent bien entendu.

2

Introduction

L’une des prédictions les plus importantes de la théorie économique pose que

des profits anormalement élevés ne peuvent perdurer dans une industrie

concurrentielle car leur présence attirera de nouvelles firmes. L’accroissement de la

production qui suivra ramènera le prix au niveau concurrentiel, c’est-à-dire au

minimum de la courbe de coût moyen. Le taux de profit réalisé par les firmes

rejoindra alors un niveau normal, celui-la même qu’elles pourraient obtenir en

affectant leurs ressources dans des projets alternatifs de risque équivalent.

La libre-entrée assure donc une allocation efficiente des ressources dans

l’économie. Si, contrairement aux implications de la théorie, la convergence des taux

de profit n’est pas observée, trois explications peuvent être avancées : tout d’abord,

les risques peuvent être significativement différents d’une industrie à l’autre ;

ensuite, la convergence peut être lente, en raison de taux d’entrée/sortie

particulièrement faibles, et, pour finir, l’absence de convergence peut révéler

l’existence de barrières à l’entrée. Les deux premières objections peuvent être

aisément contournées empiriquement en adoptant une démarche dynamique et en

corrigeant les taux de rendement économique des différences de risque. C’est sur le

dernier point, celui de l’existence de barrières à l’entrée, que se focalise toutes les

oppositions. En effet, de nombreux désaccords existent sur la définition même des

barrières à l’entrée, sur les sources de ces barrières et, partant, sur les implications de

politique concurrentielle.

Les définitions traditionnelles des barrières à l’entrée mettent l’accent sur les

différences d’opportunités des firmes installées et des firmes candidates à l’entrée (I).

Certaines objections formulées à leur encontre permettent de renouveler l’analyse

des barrières à l’entrée et de l’action des autorités en charge de la concurrence (II).

Les progrès en matière de compréhension des barrières à l’entrée sont non

négligeables mais ils ont lieu dans un cadre théorique particulier, celui de la

concurrence statique. Un retour à la vision classique de la concurrence, et à son

expression contemporaine par les économistes autrichiens, permet d’améliorer la

compréhension du phénomène concurrentiel et de ses entraves (III). L’évolution de la

jurisprudence du Conseil de la Concurrence montre que ce dernier a intégré nombre

d’avancées théoriques lui permettant de mieux fonder ses décisions mais n’a pas pris

à son compte le paradigme autrichien (IV).

3

I. Les définitions traditionnelles des barrières à l’entrée

On doit à Bain (1956) et Sylos-Labini (1957) d’avoir les premiers développé le

concept de barrières à l’entrée et souligné le rôle crucial de la concurrence

potentielle2. La portée de leurs travaux est double.

Bain et Sylos-Labini ont, tout d’abord, permis de dégager les facteurs

caractérisant les structures industrielles, et plus particulièrement les barrières à

l’entrée. Ces barrières peuvent être qualifiées de naturelles dans la mesure où elles

sont indépendantes de l’action des firmes installées. En effet, seules les conditions

économiques prévalant dans certaines industries peuvent bloquer l’entrée d’une

firme sur une marché.

Ils sont, ensuite, à l’origine de l’idée que certains comportements adoptés par

les firmes installées, telles que les stratégies de prix, de production,

d’investissements, de recherche & développement, de promotion et de publicité,

peuvent influencer les facteurs de structure et plus particulièrement l’accès des

entrants potentiels. On parlera, dans ce cas, de barrières stratégiques et la structure de

marché est endogénéisée3. Ces comportements stratégiques sont certes très pauvres

chez Bain et Sylos-Labini, comme l’a souligné Modigliani (1958), reflétant sans doute

la croyance que seuls les facteurs structurels sont réellement déterminants à long

terme, mais ils marquent le début d’un ensemble de travaux qui cherchera à

modéliser les réactions des firmes installées à la menace d’entrée grâce, notamment,

aux apports de la théorie des jeux.

I.1. – Des divergences de conception en matière de barrières à l’entrée…..

Bain (1956) donne la définition suivante des barrières à l’entrée :

« Les barrières à l’entrée sont les avantages que détiennent les entreprises en

place dans une industrie sur les entrants potentiels, ces avantages se manifestant

2 La reconnaissance de la concurrence potentielle comme mécanisme de contrôle des comportements

de certaines firmes en position d’exploiter un certain pouvoir de marché revient incontestablement à

J.B. Clark (1902). Toutefois, les travaux de Bain et Sylos-Labini ont remis ce concept au cœur de l’étude

des structures de marché.

3 Salop distingue les barrières à l’entrée « innocentes » des barrières à l’entrée « stratégiques » (Salop,

1979). Cette distinction est celle que nous retenons nous-mêmes, mais elle n’est pas sans poser

problème. En effet, il apparaît difficile de bien séparer ce qui dans une certaine dépense relève d’une

simple volonté de maximiser les profits en absence d’entrée et ce qui relève au contraire d’une volonté

délibérée d’empêcher l’entrée. Dans le premier cas, la firme en place serait supérieure (en raison d’une

technologie plus efficiente par exemple) et capable d’empêcher l’entrée comme un produit-joint de la

maximisation du profit. Dès lors, l’entrée est entravée pour des raisons exogènes, relatives aux

fonctions de coût et de demande. Dans le second cas, la firme installée est moins (ou autant) efficiente

que la firme candidate à l’entrée mais elle dispose d’un avantage dû à des engagements de ressources

antérieures.

4

dans leur capacité à vendre au-dessus du prix concurrentiel, sans attirer de nouvelles

firmes dans l’industrie » (Bain, 1956, p.3).

Sur un plan empirique, l’observation de profits anormalement élevés et

persistant est donc, pour Bain, le signe de la présence de barrières à l’entrée dans le

secteur considéré, l’ampleur des profits constituant une mesure du niveau de ces

barrières. C’est la définition usuelle des barrières à l’entrée.

La définition que donne Stigler (1968) des barrières à l’entrée, en mettant

l’accent sur l’existence d’une asymétrie dans les fonctions de coût entre les firmes

installées et les nouveaux arrivants, semble coïncider, au premier abord, avec celle de

Bain :

« Une barrière à l’entrée est un coût de production qui doit être supporté par

une firme voulant pénétrer un marché sans que celles en place aient à le faire »

(Stigler, 1968, p.67)

Mais au-delà de cet accord apparent sur la définition des barrières à l’entrée,

chacun met l’accent sur les opportunités différentes auxquelles ont à faire face les

firmes en place et les firmes candidates à l’entrée, des divergences existent.

Bain définit les barrières à l’entrée du point de vue de la firme installée.

L’évaluation de la barrière à l’entrée nécessite de comparer les profits de l’entreprise

établie avant l’entrée et ceux de son rival après l’arrivée sur le marché, sachant que

cette entrée peut susciter une réaction de la firme établie.

Stigler se place du point de vue des firmes postulantes. La présence de

barrières à l’entrée pour Stigler est décelée par la comparaison des profits de la firme

installée avec ceux de la firme entrant potentiel, si celle-ci produisait la même

quantité que la firme en place. Si la différence de profits est positive, en faveur de la

firme installée, on a une mesure des avantages que possède cette dernière par

rapport à la firme potentielle, c’est-à-dire une mesure des barrières à l’entrée. En

d’autres termes, une barrière à l’entrée n’existera que si les deux firmes ne sont pas

également efficientes, une fois pris en compte les coûts d’entrée.

Les deux définitions coïncident si aucune firme n’entre sur le marché, puisque

dans ce cas la barrière à l’entrée se réduit au profit de la firme en place. Par contre, si

l’entrée est rendue simplement plus difficile, les deux définitions divergent. La

définition de Bain indiquera une barrière à l’entrée plus «élevée » que celle de Stigler.

Les divergences de conception en matière de barrières à l’entrée entre Bain et

Stigler apparaissent encore plus clairement lorsque l’on s’intéresse aux sources de ces

barrières.

5

I.2. - …. Accentuées par des désaccords sur les sources de ces barrières

Prenons l’exemple des économies d’échelle qui constituent pour Bain une

source importante de barrières à l’entrée. En effet, en présence d’économies d’échelle

dans la production, la taille minimum efficiente peut représenter une part importante

du marché. Les entrants potentiels, dans la mesure où ils sont souvent de taille

modeste, connaissent alors un désavantage en terme de coûts de production et font

face à un dilemme. D’un côté, s’ils choisissent un volume de production faible, le prix

qui s’impose à eux après leur entrée est proche de celui observé avant l’entrée mais

les coûts unitaires, en raison d’une échelle réduite, sont très élevés. D’un autre côté, si

la taille des nouvelles firmes est importante, les coûts unitaires sont bas mais la

production additionnelle aura pour effet de réduire le prix de marché et les profits de

l’industrie. Dans les deux cas, les économies d’échelle découragent l’entrée4.

Pour Stigler, en revanche, il faut chercher une autre explication à l’absence (ou

à la difficulté) d’entrée sur le marché. Les économies d’échelle ne sauraient constituer

une barrière à l’entrée car les entrants ont accès aux mêmes conditions de coût que

les firmes installées5. Ils peuvent donc bénéficier des mêmes opportunités d’échelle

que les firmes en place pour peu qu’ils atteignent la taille minimum efficiente. Le

problème est en fait celui de la taille insuffisante du marché et non pas celui d’une

quelconque barrière à l’entrée. Si nous définissons, comme le fait Stigler, une barrière

comme un différentiel de coût défavorable aux entrants, celle-ci n’existe pas dans le

cas étudié ci-dessus et le nombre de firmes installées est conjointement déterminé par

les économies d’échelle et les conditions de la demande. L’absence d’entrée n’est que

la conséquence d’un niveau trop faible de la demande, laquelle est insuffisante pour

permettre aux firmes de produire une quantité comparable.

La seconde source de barrières à l’entrée identifiée par Bain, la plus

importante à ses yeux, est la différenciation des produits6. Lorsque les produits sont

différenciés, l’élasticité prix croisée de la demande n’est pas infinie lorsque les prix

sont égaux. Ainsi, une firme installée peut, si elle parvient à différencier son produit,

fixer un prix au-dessus du coût marginal, sans qu’une firme candidate à l’entrée

puisse détourner l’ensemble des consommateurs du bien proposé par la firme

installée. A l’origine de cette différenciation selon Bain se trouve essentiellement la

publicité mais aussi les caractéristiques du produit (durabilité, complexité et

4 Ce résultat est très sensible à ce que Modigliani appelle le « postulat de Sylos-Labini ». Ce postulat

stipule que les candidats à l’entrée anticipent une absence de réaction des firmes installées, celles-ci

maintenant leur production au niveau antérieur à l’entrée. Cette menace de la part des firmes

installées peut ne pas être crédible dans la mesure où le profit qu’elles réalisent peut être inférieur

dans ces circonstances à celui qu’elles pourraient obtenir en accommodant l’entrée, c’est-à-dire en

baissant leur niveau de production.

5 La définition des barrières à l’entrée au sens de Stigler met l’accent sur le différentiel de coût actuel

entre la firme installée et les firmes entrantes. Ainsi, un coût supporté au moment de l’entrée par les

seules firmes entrantes est une barrière à l’entrée, même si la firme ou les firmes en place avai(en)t à le

supporter au moment de leur entrée respective (McAfee, Mialon, and Williams (2004, p.462)).

6 Les avantages absolus de coûts constituent une autre source de barrières à l’entrée pour Bain mais

nous l’omettons ici car notre objet n’est pas d’être exhaustif mais de souligner les divergences entre

Bain et Stigler.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%