mémoire en texte intégral version pdf

UNIVERSITÉ LYON 2

Institut d’Etudes Politiques de Lyon

Le modèle danois : Une idiosyncrasie

inspiratrice

Michel Anne-Sophie

Quatrième année d’IEP

Séminaire : La construction européenne à la croisée des chemins :

quelles orientations entre approfondissement et élargissement ?

Sous la direction de Laurent GUIHERY

soutenu le 4 septembre 2008

Année universitaire 2007-2008

Table des matières

Introduction . . 4

Chapitre I : l’idiosyncrasie danoise : Fondements et caractéristiques . . 7

I/ Histoire du Danemark, fondement de sa spécificité . . 7

A- D’une grande puissance à un petit Etat . . 7

B- Une histoire politique et sociale fondatrice . . 9

II/ L’idiosyncrasie économique et sociétale . . 13

A- Une économie atypique: Un petit pays ouvert sur l’extérieur . . 13

B- Un tryptique sociétal unique: Liberté, Sécurité, Egalité . . 17

Chapitre II : Le Système social danois ou la réussite d’un Etat-Providence social

democrate? . . 21

I/ L’Etat-Providence social-démocrate . . 21

A- G øs ta Esping Andersen, théoricien de l’Etat-Providence66 . . 21

B- Les fondements de L’Etat-Providence social-démocrate . . 23

II/ Le triangle d’or: Flexibilité-Sécurité-Activation . . 26

A/ Une flexibilité partagée . . 26

B/ Une sécurité assurée . . 30

C/ Une activation développée . . 32

III/ Une évaluation critique du système social danois . . 37

A- Le triangle d’or à l’épreuve de la critique . . 38

B- Le contrat social sous pression ?170 . . 41

Chapitre III : La «flexsécurite» une source d’inspiration en Europe . . 46

I/ Enjeux et limites d’une inspiration de la «flexsécurité» . . 46

A- La «flexsécurité» adaptée aux nouveaux défis de l’Etat Providence? . . 47

B- S’inspirer de la «flexsécurité», un exercice périlleux . . 51

II/ Une approche européenne de la «flexsécurité» . . 54

A- Vers une approche commune de la «flexsécurité» . . 55

B- Raisons et enjeux d’une implication européenne . . 57

Conclusion . . 63

Annexes . . 65

Le triangle d’or . . 65

Les réformes de la politique de l’emploi au Danemark depuis 1994 . . 66

An overview of the Danish system of “flexicurity” . . 67

Les principes communs de «flexsécurité» . . 68

Bibliographie . . 70

Résumé . . 76

Abstract . . 77

Le modèle danois : Une idiosyncrasie inspiratrice

4 MICHEL Anne-Sophie_2008

Introduction

Le matin à Copenhague, il n’est pas rare de voir un député danois en costume, se rendant

au parlement en sifflotant sur son vélo, sa mallette de travail solidement accrochée sur le

porte bagage.

Assurément, la capitale danoise respire «la douceur de vivre». Dans une ville où les

vélos ont remplacé les voitures, où les maisons colorées bordent des rues pavées, où les

parcs et canaux oxygènent le centre-ville, il règne une atmosphère de village. La quiétude

et la sérénité sont les premiers sentiments qu’inspire la vie dans la capitale.

Copenhague est la vitrine de l’Etat danois. Ville la plus cosmopolite du Danemark, elle

cultive son dynamisme tout en préservant un haut niveau de qualité de vie. La capitale

symbolise ainsi la réussite de l’Etat-Providence social-démocrate danois.

Durant l’année universitaire 2006-2007, j’ai effectué mon année de mobilité à

l’université de Sciences Politiques de Copenhague. Cette année passée en immersion

dans la capitale danoise fut l’occasion de découvrir la réalité du modèle danois. Désirant

comprendre les facteurs déterminants qui en font un modèle de référence, j’ai pu également

m’apercevoir de l’existence de certaines tensions.

Ayant pris le recul nécessaire un an après mon retour, écrire ce mémoire est l’occasion

d’achever mon expérience danoise en mettant à profit les connaissances acquises durant

mon année d’immersion.

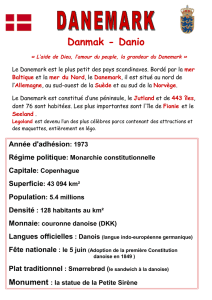

Le Danemark, petit état d’Europe du Nord, se caractérise par un modèle de société

particulier, fondé sur l’homogénéité et le consensus. Inscrit dans une longue histoire

politique et sociale, ce modèle s’adapte régulièrement aux caractéristiques changeantes

du contexte international. Ainsi grâce à une mutation du modèle dans les années 90 le

Danemark est devenu aujourd’hui un des Etats les plus dynamiques de l’Union Européenne.

La réussite de l’Etat danois a suscité l’admiration de ses voisins européens. Le modèle

de société danois est devenu un modèle de référence. En 2004, dans un rapport destiné à

l’Assemblée Nationale, Pierre Méhaignerie s’interroge: Existe-t-il un «miracle danois»? 1.

Le concept du «miracle danois» traduit la volonté des états européens de trouver

une inspiration qui leur permettrait de retrouver un certain dynamisme économique tout en

développant un haut niveau de cohésion sociale.

Cependant l’image du miracle s’est peu à peu estompée. Les spécificités du Danemark

sont alors apparues comme déterminantes. Le contexte historique, social et culturel de ce

petit Etat nordique aurait ainsi raison de sa vocation à l’exportation.

Au stade actuel de la réflexion (Fin 2007), ce mémoire se propose donc de réfléchir à

la question suivante: les spécificités du modèle danois empêchent-elles de considérer ce

modèle comme une source d’inspiration ?

1 MEHAIGNERIE, Pierre. Rapport d’information sur le marché de l’emploi au Danemark. Assemblée nationale, N°1913.

Novembre 2004. 31 pages

Introduction

MICHEL Anne-Sophie_2008 5

Il s’agit, par cette étude, de sortir d’une opposition stérile entre un optimisme naïf

consistant à penser que l’on peut transposer un modèle et un pessimisme excessif nourri

par une insistance trop forte sur les spécificités systémiques du modèle.

Etudier les caractéristiques du modèle danois pour comprendre ce qui en fait un

ensemble idiosyncratique est le premier objectif.

Le contexte historique, la structure économique ainsi que les caractéristiques sociétales

ont fait émerger un système social spécifique. Reposant sur trois piliers, le système dit de

«flexsécurité» est un exercice d’équilibriste. Il suppose, en effet, de concilier la flexibilité,

la sécurité et l’activation.

Si en anglais le terme de «flexicurity» fait pratiquement l’unanimité, la combinaison

lexicale de la flexibilité et de la sécurité connaît plusieurs variantes en français. On parle

aussi bien de «flexicurité», de «flexsécurité», voir de «flexisécurité».

Le terme retenu dans cette étude est celui de «flexsécurité». C’est, en effet, l’expression

qui est apparue le plus souvent au cours des lectures.

Véritable incarnation d’un Etat-Providence social-démocrate, fondé sur l’universalité et

la redistribution, le Danemark organise son modèle de société autour d’une homogénéité

constamment entretenue grâce aux piliers de la sécurité et de l’activation. La cohésion

sociale est ainsi un facteur clé de ce modèle.

Etudier le modèle danois est donc l’occasion de mener une réflexion sur ce qui fait un

modèle de société. Il semble que si l’établissement de règles et la construction d’institutions

soient des facteurs constitutifs d’une société, le développement d’un lien social apparaît

déterminant. Ce dernier repose sur des valeurs partagées ainsi que sur une vision commune

de l’avenir.

La volonté de vivre ensemble s’exprime à travers la solidarité, pilier d’une société. En

définissant les bases de la solidarité ainsi que les conditions du lien social, l’Etat providence,

revêt une importance déterminante dans les sociétés européennes contemporaines.

En étudiant le modèle danois, il s’agit de découvrir un Etat-Providence social-démocrate

et donc de se pencher sur le concept même d’Etat-Providence théorisé par Gøsta Esping

Andersen. Réussir à trouver un équilibre entre la solidarité et la compétitivité est la vocation

des Etats-Providence existants dans les sociétés européennes contemporaines.

Ayant apparemment trouvé cet équilibre, le modèle danois est devenu un modèle de

référence. Il ne faudrait cependant pas omettre d’évoquer les limites de ce modèle. En

effectuant une évaluation critique de l’activation comme en mettant en lumière les tensions

existantes, il s’agit de nuancer la réussite de l’Etat-Providence danois. En effet, les politiques

actives de l’emploi sont critiquées pour leur manque d’efficacité tandis que la question de

l’immigration met au défi l’homogénéité et le contrat social de base de la société.

Malgré ces tensions, le modèle danois est devenu une source d’inspiration en

Europe. En effet, le «Danemark connaît une situation économique et sociale absolument

exemplaire»2. Par cette phrase, Michel Rocard, préfacier de l’ouvrage de Mogens Lykketoft,

exprime le sentiment de nombreux observateurs européens.

Ce mémoire est donc aussi l’occasion d’ouvrir la réflexion sur le modèle danois en tant

que source d’inspiration en Europe.

A Lisbonne en 2000, les Etats membres de l’Union Européenne se sont fixés des

objectifs ambitieux: «Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus

2 LYKKETOFT, Mogens. Le modèle danois, Editions Esprit ouvert, 2006, 125pages

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

1

/

77

100%