Épilepsie

La classication de la Ligue internatio-

nale contre l’épilepsie, datant de 1981,

fait la distinction entre les crises par-

tielles simples et les crises partielles

complexes, en fonction de la présence

ou non d’altérations de la conscience.

Durant les crises, les dysphasies,

les akinésies ou les états d’excita-

tion émotionnelle peuvent à tort être

considérés comme des troubles de la

conscience, raison pour laquelle il est

nécessaire de rechercher la présence

de signes indirects (tab. 1).

Crises partielles complexes

Les crises partielles (focales) com-

plexes (autrefois appelées crises psy-

chomotrices, crises limbiques, etc.)

représentent 40 % des crises d’épi-

lepsie et sont les plus fréquentes.

En fonction de leur origine, les crises

partielles sans (partielles simples)

ou avec altérations de la conscience

(partielles complexes) peuvent dé-

buter par des modications du vécu

et des perceptions ainsi que par des

symptômes psychiques, somato-sen-

soriels, sensoriels (auditifs, visuels,

Une information de la SSN aux médecins généralistes, internistes et pédiatres

Thème principal : Épilepsie

Crises partielles complexes .....................................................................1

Les possibilités thérapeutiques ...............................................................2

Diagnostic différentiel ..............................................................................2

Les assurances .........................................................................................3

Risques liés aux crises épileptiques ........................................................4

Pharmanews .............................................................................................4

Épilepsie

Auteurs de ce numéro :

Dr. Klaus Meyer, Neurorehabilitation, Parkinson-

Zentrum, Epileptologie, Klinik Bethesda Tschugg,

3233 Tschugg BE; Dr. Stephan Rüegg, Abteilung

für klinische Neurophysiologie, Neurologische

Klinik, Universitätsspital Basel, Petersgraben 4

4031 Basel

10.1

Klaus Meyer, Stephan Rüegg

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’épilepsie, qui est la deuxième af-

fection la plus fréquente du système

nerveux central, doit être différen-

ciée d’autres maladies internes,

neurologiques et psychiatriques an

d’éviter toute erreur de diagnostic.

En cas de crises partielles comple-

xes, il est essentiel de tenir compte

de la sémiologie des crises pour

évaluer les risques au quotidien et

choisir le traitement approprié. Par-

ticulièrement dans les épilepsies

pharmaco-résistantes, les aspects

sociaux doivent être pris en compte

à côté des aspects médicaux. A cet

effet, le soutien des institutions et

des assurances peut revêtir une im-

portance toute particulière

Dr Klaus Meyer

Dr Stephan Rüegg

olfactifs, vertigineux), autonomes et

moteurs. Elles peuvent ensuite évo-

luer vers une crise généralisée to-

nico-clonique, encore appelée « grand

mal ». La plupart des crises de grand

mal se manifestant à l’âge adulte ont

un point de départ focal. Lors des

crises temporales, qui sont les plus

fréquentes, le patient est dans un état

de confusion, le plus souvent amné-

sique, mais il n’est pas inconscient.

Il peut être sujet à des automatismes

gestuels simples comme lécher, mâ-

cher bruyamment, avaler, mastiquer

ou encore toucher, pincer et frotter.

Parfois, le patient peut faire des ges-

tes pseudo-ordonnés. L’expression

du visage est gée ou laisse paraître

des sensations d’angoisse, de peur,

de douleur ou de béatitude. Le patient

peut également présenter des symp-

tômes végétatifs associés tels que la

chair de poule, une transpiration ex-

cessive, une hypersalivation ou une

augmentation de la fréquence cardia-

que. Les crises latéro-temporales,

en plus des symptômes mentionnés

ci-dessus qui sont typiques en cas

de point de départ mésio-temporal,

débutent souvent par des manifes-

tations dysphasiques, sensorielles,

auditives, optiques ou vertigineuses.

Par contraste, les crises frontales

débutent et se terminent de façon

brusque et ont généralement une

durée plus courte, inférieure à 30 se-

Société Suisse

de Neurologie (SSN)

Sommaire

210.1

condes. Sur le plan moteur, ces crises

comportent davantage de composan-

tes toniques (stéréotypies posturales

en partie bilatérales), des clonies ainsi

que des mouvements plus étranges et

parfois théâtraux (gigotements répé-

titifs de jambes, bodyrocking, applau-

dissements, position d’escrime). Parmi

les symptômes psychiques gurent la

peur et une hypermotricité affective

(diagnostic différentiel voir tab. 4 sur

www.neurology.ch). Les absences

d’origine fronto-polaire, caractérisées

par une brève perte de conscience et

éventuellement par des symptômes

moteurs discrets, peuvent unique-

ment être différenciées des absences

généralisées classiques (pointes-on-

des à 3/s) au moyen de l’EEG. Certai-

nes crises frontales surviennent prin-

cipalement la nuit. Dans ce cas, des

phénomènes toniques discrets avec

réveils ou symptômes plus complexes

de parasomnie peuvent survenir. Pour

le diagnostic différentiel, un enregis-

trement vidéo-EEG nocturne peut être

indiqué (tab. 3 sur www.neurology.ch).

Dans les crises pariétales ou occipi-

tales, qui sont beaucoup plus rares,

les symptômes somato-sensoriels et

visuels sont prédominants. En raison

de la propagation de l’activité épilep-

tique au cours de la crise, les symptô-

mes localisés typiques peuvent s’en-

tremêler. Pour cette raison, le début

de la crise est très important. Sur le

plan neurologique, il convient de pré-

ciser le syndrome épileptique, ce qui

est essentiel pour le pronostic et le

traitement des crises partielles.

Les possibilités

thérapeutiques

Plus de 20 antiépileptiques sont dis-

ponibles, chacun d’entre eux pouvant

théoriquement conduire à une dégra-

dation des crises. Néanmoins, ce cas

de gure est nettement plus rare en

cas de crises partielles par rapport à

la décompensation des crises épilep-

tiques généralisées avec absences et

myoclonies. Il est impératif de tenir un

calendrier des crises (tab. 1). En effet,

en cas de pharmaco-résistance, la

chirurgie de résection devrait être

envisagée après 2 années de traite-

ment avec au moins deux antiépilep-

tiques. L’efcacité de l’intervention

chirurgicale peut être signicative-

ment supérieure à celle du traitement

médicamenteux, avec une disparition

des crises dans 80 % des cas versus

10 %, en cas d’épilepsie mésio-tem-

porale avec sclérose hippocampique

et symptômes épileptiques corres-

pondants, activité EEG épileptique et

diagnostic neuropsychologique. En

revanche, pour les crises partielles

complexes extra-temporales, le taux

de succès de la chirurgie est inférieur

à 60 %, même en cas de délimitation

préalable des foyers épileptogènes au

moyen de la stéréo-EEG, qui est une

technique diagnostique plus complè-

te et le plus souvent encore invasive.

Les effets cognitifs et antidépres-

seurs positifs de la stimulation du

nerf vague, qui est une intervention

extra-cérébrale, sont contrecarrés

par une disparition des crises unique-

ment dans moins de 10 % des cas et

par une réduction des crises de plus

de 50 % chez seulement env. 30-60 %

des patients. En raison de la stigma-

tisation sociale persistante des pro-

blèmes psychologiques et psychia-

triques, qui ne sont pas si rares, les

facteurs sociaux ont une importance

essentielle, particulièrement chez les

patients souffrant d’épilepsie résis-

tante aux traitements. Il est primor-

dial de savoir si le patient vit seul ou

avec sa famille, s’il est bien intégré, s’il

est exclu socialement ou s’il est déjà

placé dans une institution. De plus, si

le patient présente déjà une invalidité,

s’il est limité dans ses activités et s’il

est confronté à des problèmes et à

des situations conictuelles sur son

lieu de travail ou dans sa vie privée.

Le cas échéant, ces facteurs devraient

être approfondis avec le patient, ses

proches et d’autres spécialistes, voire

être clariés dans une unité d’épilep-

tologie avec des travailleurs sociaux,

des neuropsychologues et éventuelle-

ment des psychiatres.

Diagnostic différentiel

Comme il est rare de pouvoir obser-

ver les crises d’épilepsie en direct, le

diagnostic est généralement un pro-

cessus basé sur des indices, et notam-

ment sur les renseignements anam-

nestiques (par les témoins) ainsi que

sur l’examen clinique neurologique et

les examens instrumentaux supplé-

mentaires. Par ailleurs, il est essentiel

de connaître les diagnostics différen-

tiels et de savoir qu’environ un tiers

des patients référés dans un centre

en raison d’un diagnostic d’épilepsie

souffrent en fait d’une autre maladie.

Sur le plan épileptologique, il est tout

particulièrement indispensable au

cours du processus diagnostique d’ob-

tenir une anamnèse complète et able

(par les témoins) et de pratiquer un

enregistrement vidéo-EEG de longue

durée. Parmi les principaux diagnos-

tics différentiels possibles gurent la

syncope, l’hypoglycémie, les hyperki-

nésies paroxystiques (réactions dys-

toniques aiguës, myoclonies non épi-

leptiques, spasmes hémifaciaux, etc.),

les phénomènes associés au sommeil

(tels que les parasomnies, la cata-

plexie et les myoclonies d’endormis-

sement), les crises de migraine avec

aura, les accidents ischémiques tran-

sitoires, l’amnésie globale transitoire

et les crises dissociatives (« psychogè-

nes ») non épileptiques. Les syncopes

sont des évènements médicaux très

fréquents, caractérisés par une perte

de conscience et une perte du tonus

postural de courte durée. 40 à 65 %

de la population présentent des myo-

clonies ou des contractures toniques

brèves. Cette proportion s’est même

élevée à 90 % chez des volontaires

sains jeunes. En 2002, Sheldon et al.

Important en cas de cri-

ses partielles complexes

Anamnèse par le patient et toujours par

les témoins de la crise

Signes directs d’une crise d’épilepsie :

Symptômes subjectifs •

Manifestations motrices (clonies, •

phénomènes toniques, automatis-

mes de localisation latérale ?)

Signes indirects d’une crise d’épilepsie :

Lacunes dans l’anamnèse •

Pertes d’urine•

Morsures de la langue •

Le patient se retrouve dans des situ-•

ations inhabituelles et inexplicables

Symptômes post-critiques :

Confusion•

Aphasie pure•

Limitations cognitives spéciques•

Parésies•

Calendrier des crises able :

Consignation des facteurs déclen-•

chants et des effets indésirables

Tableau 1

3

10.1

ont publié un score simple basé sur

les indications anamnestiques, capa-

ble de différencier une syncope d’une

crise d’épilepsie avec une sensibilité et

une spécicité élevées (>90 %) (tab. 2).

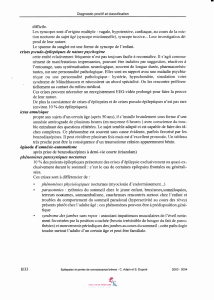

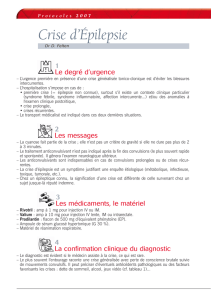

La Figure 1 présente une comparaison

des autres manifestations cliniques

des deux affections. Les pertes de

conscience liées à une hypoglycémie

se caractérisent également par des si-

gnes prodromiques végétatifs et elles

surviennent exclusivement en cas de

glycémie équivalente à 1 mmol/l. Elles

sont presque uniquement possibles

en cas de diabète de type 1 clairement

connu ou d’erreur de dosage d’insuli-

ne. Pour les phénomènes associés au

sommeil, l’épilepsie doit principale-

ment être distinguée des parasomnies

non associées au sommeil paradoxal,

comme le somnambulisme, l’ivresse

du sommeil, les terreurs nocturnes, le

bruxisme, etc. Il faut notamment faire

la distinction avec les crises d’épilep-

sie frontale nocturne (hypermotricité).

L’échelle Frontal lobe epilepsy and pa-

rasomnia (FLEP) de Derry et al. peut

constituer une aide utile (tab. 3 sur

www.neurology.ch). Les auras des cri-

ses de migraine durent souvent plus

longtemps que les crises d’épilepsie,

elles sont suivies de céphalées unila-

térales typiques et les patients pré-

sentent généralement une anamnèse

de migraine. Les auras ophtalmiques

des patients migraineux sont caracté-

risées par des troubles visuels mono-

culaires, en noir et blanc, sous forme

de lignes (saccadées), alors que les

phénomènes optiques liés à l’épilepsie

sont majoritairement binoculaires (hé-

mianopsie), circulaires, colorés et sou-

vent distordus (métamorphospies).

Les accidents ischémiques transitoi-

res (AIT) sont fréquents chez les per-

sonnes âgées présentant des facteurs

de risque vasculaire et/ou cardiaque.

Tandis que les symptômes positifs

(clonies, paroles, etc.) sont rares dans

les AIT (type « limb shaking »), ils sont

fréquents lors des crises épileptiques.

A l’inverse, des symptômes néga-

tifs (paralysie, perte de la sensibilité,

aphasie, cécité) sont souvent présents

dans les AIT mais ils sont rares en cas

de crises épileptiques. Par contre, des

symptômes négatifs post-critiques

de type paralysie de Todd peuvent

survenir dans les crises épileptiques.

Des difcultés d’élocution se ren-

contrent dans les deux syndromes

(AIT : dysarthrie ; crise épileptique :

« speech arrest »). Les AIT ne sont

presque jamais associés à une perte

de conscience alors que les pertes de

conscience sont fréquentes lors des

crises partielles complexes. L’amné-

sie globale transitoire se distingue de

l’amnésie transitoire épileptique (ATE)

par la durée : le premier type d’am-

nésie devrait durer au moins 1 heure

(durée moyenne de 5-8 heures) tandis

que le deuxième type devrait durer au

max. 1 demi-heure (durée médiane de

90-120 sec.). Par ailleurs, pour poser

le diagnostic d’ATE, une épilepsie doit

déjà être connue. Les crises disso-

ciatives (psychogènes) non épilep-

tiques sont souvent très difciles

à différencier des véritables crises

épileptiques, surtout des crises fron-

tales. Les indications cliniques anam-

nestiques et l’observation exacte de

la crise (par Reuber) sont présentés

dans le tableau 4 (www.neurology.ch).

Pour le diagnostic différentiel, le rôle

primordial de la vidéo-EEG de longue

durée doit être souligné.

Les assurances

Jusqu’à l’âge de 20 ans, l’assurance-in-

validité reconnaît l’épilepsie congéni-

tale comme une inrmité congénitale

(n° 387) et prend en charge l’intégra-

lité des frais de traitement. Il en est de

même lorsque l’épilepsie se manifeste

uniquement au cours de l’enfance et

qu’aucune autre cause postnatale uni-

voque n’est présumée être à l’origine

de l’épilepsie. Le syndrome psycho-

organique (n° 404), le polyhandicap

(n° 390) et les légers troubles mo-

teurs cérébraux (n° 395) sont égale-

ment des inrmités congénitales.

Quant à l’allocation pour impotent,

l’Art. 9 LPGA stipule que les personnes

épileptiques ne sont pas considérées

comme impotentes malgré la surve-

nue de crises périodiques si elles ne

sont pas en permanence dépendantes

de l’aide d’un tiers. Ainsi, l’attribution

de cette allocation dépend des capaci-

tés fonctionnelles entre les crises. De

plus, l’assurance-invalidité prévoit des

prestations d’assistance sous forme

de supplément pour soins intenses

en cas d’épilepsie grave ainsi que des

prestations pour moyens auxiliaires

(comme les casques). Par ailleurs, les

personnes épileptiques souffrant de

confusion et ayant besoin d’assistance

reçoivent un billet d’accompagnement

pour les voyages en train. Pro Inrmis

et Pro Senectute peuvent apporter

leur soutien.

Tableau 2

Score basé sur l’anamnèse pour différencier

une crise épileptique d’une syncope cardiaque /

neuro-cardiogénique (adapté d’après Sheldon et al.)

Question Points (si « oui »)

Morsure de la langue après l’évènement ?

2

Impression de « déjà-vu » ou de « jamais vu » avant l’évènement ? 1

Stress émotionnel avant-coureur en rapport avec l’évènement ? 1

Observation par les témoins d’une rotation de la tête vers un

côté durant l’évènement ? 1

Observation par les témoins d’une absence de réaction suite à

une sollicitation verbale, d’une posture corporelle inhabituelle,

d’extrémités tremblantes, de pertes de mémoire après l’évène-

ment ? (si réponse « oui » uniquement à une des quatre ques-

tions, comptabilisation du point)

1

Observation par les témoins d’un état de confusion après l’évène-

ment ? 1

Vertiges croissants avant l’évènement ? -2

Sueurs avant l’évènement ? -2

Position assise ou debout prolongée immédiatement avant l’évène-

ment ? -2

Somme ≥1: crise d’épilepsie; somme <1: syncope neurocardiogénique/cardiaque

410.1

Pzer AG

Nouvelle indication de Lyrica (pré-

gabaline) : traitement du TAG

Le trouble anxieux généralisé (TAG) em-

poisonne la vie de beaucoup de person-

nes; c’est une maladie chronique et il faut

la prendre au sérieux

1

. Avoir en perma-

nence ce sentiment de peur réduit

considérablement la qualité de la vie et

inue sur le quotidien des malades com-

me sur celui de leurs proches

2-4

. Un trai-

tement du TAG avec LYRICA présente de

nombreux avantages :

• Réduction signicative des symptômes

de TAG par rapport à un placebo

5

• Réduction signicative des troubles du

sommeil des patients souffrant de TAG

6

• Manifestation de l’effet dès la première

semaine de traitement

5

Biogen-Dompé AG

Avonex

Depuis peu, AVONEX est aussi autorisé,

et admis par les caisses maladie, chez

les adolescents à partir de 12 ans. Des

données publiées indiquent que le prol

de sécurité chez l’adolescent entre 12

et 18 ans est similaire à celui observé

chez l’adulte. AVONEX est indiqué pour

le traitement de la sclérose en plaques

évoluant par poussées, pour ralentir la

progression de la maladie et diminuer la

fréquence des poussées. Chez les pa-

tients ayant présenté un seul épisode de

démyélinisation et dont le tomogramme

par RMN est suspect, AVONEX diminue

le risque de poussées.

Information professionnelle: www.neurology.ch

Literature : www.neurology.ch

Risques liés aux crises

épileptiques

Seul environ 1 % des personnes épi-

leptiques ont en 1 an un accident

du travail dû à une crise d’épilepsie,

ayant conduit à un arrêt maladie de

longue durée. Par ailleurs, ces person-

nes n’ont pas plus d’accidents du tra-

vail que la population générale (Bethel

1996). En fonction du degré d’altéra-

tion de la conscience, de motricité

volontaire et le cas échéant, de perte

posturale, il existe cinq catégories de

risques (www.ligaepilepsie.org/FAQs/

misc/1999_S112-123.pdf). Ainsi, il faut

partir du principe que pour la catégorie

de risque D, qui est la plus élevée, les

actions ou mouvements complexes in-

contrôlés, le plus souvent sans rapport

avec la situation, peuvent même don-

ner lieu à de nouvelles situations à

risque, qui peuvent menacer d’autres

employés. Le cas échéant, la sémio-

logie des crises doit être décrite en

détails et il est nécessaire de faire in-

tervenir la SUVA pour une évaluation

et une adaptation du lieu de travail.

Par ailleurs, il convient de remarquer

qu’une crise épileptique survenant

pendant les heures de travail ne

constitue pas un accident du travail.

Un recours de l’assurance-accidents

contre l’employeur ou des collègues

de travail est donc uniquement pos-

sible si ces personnes ont provoqué

l’accident de travail intentionnelle-

ment ou suite à une négligence. Les

activités sportives sont en général à

recommander aux personnes épilep-

tiques en raison de leurs effets posi-

tifs sur les crises. En cas d’épilepsie

active, les sports de vol et de tir ainsi

que la plongée ne sont généralement

pas conseillés. Pour les sports nau-

tiques et les sports de montagne, le

ski dans des zones dangereuses et le

cyclisme sur des routes très fréquen-

tées, la situation individuelle des pa-

tients doit être prise en compte et il

est judicieux de se référer aux direc-

tives suisses relatives au permis de

conduire (www.epi.ch).

L’aptitude au vol des personnes épi-

leptiques dépend du type de crises.

Des attestations doivent stipuler les

interventions spéciques éventuel-

lement requises et les médicaments

emportés. En cas de risque particuli-

èrement élevé, la présence d’un ac-

compagnateur ayant une formation

en soins inrmiers peut être deman-

dée. En cas de voyages dans des pays

où le décalage horaire est important,

la prise d’un somnifère (par ex. benzo-

diazépine) peut être utile. Par ailleurs,

il est recommandé d’augmenter

proportionnellement la dose des

médicaments lorsque la journée de

voyage est prolongée et de la réduire

lorsqu’elle est raccourcie.

Cardiaque Épileptique

< 30 Sek.

Pâleur• Bradycardie / ab-• sence de pouls

Hypotension• Clonies asymét-• riques, bilatérales,

de courte durée

Pas / peu de • confusion

Pas / peu d’am-• nésie

Coloration rougeâtre/• bleuâtre de la peau

Tachycardie• Hypertension• Clonies unilatérales/ • augmentation du

tonus

Morsure latérale de la • langue

Confusion prolongée• Amnésie plus longue• Mydriase•

Sensation de chaleur • croissante

Nausées• Pertes d’urines/selles• Hypersalivation• Sueurs•

Palpitations• Vomissements• Morsure à • l’extrémité de

la langue

Mousser• Nystagmus• Augmenta-• tion du tonus

>10 sec.

Clonies • symétriques,

rythmiques

jusqu'à 5 min. < 30 sec.

Figure 1

Edité en collaboration avec la Société Suisse de

Neurologie. Comité consultatif de rédaction :

Pr Dr C. Bassetti, Pr Dr Ch. Hess, Pr Dr L. Kappos,

Dr P. Myers, Pr Dr A. Schnider, Dr M. Wiederkehr ;

rédaction : S. Jambresic

Edition :

IMK Institut pour la médecine et la communication

SA, Münsterberg 1, 4001 Bâle, [email protected]

Parution : 5 x par an

ISSN 1661-4852 © IMK

Les noms de marque peuvent être protégés par le

droit des marques, même si l’indication correspon-

dante devait faire défaut. Aucune garantie n’est

donnée en ce qui concerne les indications relatives à

la posologie et à l’administration de médicaments.

Avec l’aimable soutien de

Biogen-Dompé AG , Merck Serono (division de Merck

(Suisse) SA), Pzer AG, UCB-Pharma AG.

Les sponsors n’exercent aucune inuence sur le

contenu de la publication. Ils peuvent faire paraître de

brefs communiqués sous la rubrique Pharmanews.

Edition n° 1, vol. 5, janvier 2010

Tous les textes publiés sous la rubrique Pharmanews sont des

afrmations émanant de l’industrie.

1

/

4

100%