prise en charge peri-operatoire d`un patient sous avk

Questions pour des champions en anesthésie 39

PRISE EN CHARGE PERI-OPERATOIRE

D’UN PATIENT SOUS AVK

A. Steib, B. Ickx*, P. Plobner, J-P. Dupeyron, Département d’Anesthésiologie, Hôpital

Civil, Strasbourg, France, *Hôpital Erasme, Bruxelles, Belgique

INTRODUCTION

Les antagonistes de la vitamine K (AVK) sont utilisés pour prévenir la maladie

thromboembolique veineuse et/ou artérielle. Administrés par voie orale, ils sont le plus

souvent prescrits au long cours, durant plusieurs mois voire plusieurs année. La prise

en charge périopératoire d’un patient sous AVK dépendra du degré d’urgence de l’acte,

de son risque hémorragique et de l’indication de la prescription avec en filigrane le

risque thrombotique induit par l’arrêt du traitement [1-5].

1. AVK : PHARMACOLOGIE, SURVEILLANCE ET INDICATIONS

1.1. PHARMACOLOGIE DES AVK

Les AVK ont une structure chimique voisine de celle de la vitamine K dont ils

inhibent l’action par compétition. Celle-ci intervient dans la dernière étape de la syn-

thèse des facteurs de coagulation. Les protéines vitamine K1 dépendantes sont 4 facteurs

de coagulation (facteurs II, VII, IX, et X) et 2 inhibiteurs physiologiques (protéine C et

protéine S). Les AVK sont dérivés de la coumarine ou de l’indanedione [6].

La répercussion de l’action des AVK dépend de la demi-vie des facteurs inhibés ;

celle-ci est très courte pour le facteur VII et la protéine C (6-7 h), moyenne pour le

facteur IX (14 h) et longue pour les facteurs X (40 h) et II (60 h). Elle est également

tributaire du délai et de la durée d’action de l’AVK. Il existe ainsi des médicaments

d’action rapide et de courte durée d’action (acénocoumarol, phenindione) et d’autres à

durée d’action prolongée (fluindione, warfarine, tioclomarol). Leurs caractéristiques

pharmacologiques sont répertoriées dans le Tableau I.

La biodisponibilité des AVK absorbés par voie orale est de 80%. Leur métabolisme

est hépatique suivi d’une élimination urinaire et fécale. De nombreuses interactions

médicamenteuses sont décrites (Tableau II).

1.2. SURVEILLANCE DU TRAITEMENT

La surveillance biologique du traitement par AVK fait appel à la mesure du temps

de prothrombine (ou temps de Quick). Il est sensible aux facteurs VII, X et II mais aussi

au facteur V non vitamine K dépendant. Il a été longtemps exprimé en pourcentage ou

MAPAR 200140

en ratio malade/témoin. Mais les résultats étaient très disparates selon le réactif utilisé.

Aussi est-il tenu compte de ce réactif dans une approche de standardisation qui préco-

nise la surveillance par le biais de l’INR (International Normalised Ratio). Le rapport

temps de prothrombine malade/témoin est élevé à la puissance ISI (International Sensi-

tivity Index) [7-10].

La zone thérapeutique de l’INR est le plus souvent comprise entre 2 et 3. Mais en cas

de risque thrombotique majeur, l’INR requis peut être supérieur, compris entre 3 et 4,5.

Compte tenu de la variation de la demi-vie des facteurs de coagulation, l’INR sures-

time la protection antithrombotique en début de traitement et surestime la correction

après l’arrêt du traitement ou l’adjonction de vitamine K. Ces modifications sont liées

aux variations très rapides du facteur VII qui occultent les variations plus lentes des

autres facteurs. L’allongement du TCA est inconstant chez le patient sous AVK, non

proportionnel au déficit en facteur vitamine K dépendant et variable selon les réactifs ;

son utilité dans la surveillance du traitement n’est pas démontrée.

1.3. INDICATIONS ACTUELLES. CONTRE-INDICATIONS. RISQUES

1.3.1. INDICATIONS

Les AVK sont efficaces dans la prophylaxie des thromboses veineuses profondes ;

ceci a été démontré en prévention primaire en chirurgie orthopédique. Ils sont prescrits

dans le traitement curatif des thromboses veineuses profondes (TVP). La durée de ce

traitement dépend de la nature idiopathique ou secondaire de la thrombose, de sa loca-

lisation proximale ou distale, de son caractère inaugural ou récidivant [11]. Il pourrait

être limité à 3 mois en cas de risque faible avec thrombose veineuse distale et dispari-

tion des circonstances favorisantes (Ex. thrombose surale postopératoire). En cas de

risque intermédiaire (thrombose proximale, embolie pulmonaire, persistance de

facteurs favorisants), la durée minimale est de 6 mois. Enfin, en cas de risque élevé, le

traitement s’étendra sur une voire plusieurs années [8-11]. L’INR cible dans ces

circonstances est compris entre 2 et 3.

Tableau I

Caractéristiques pharmacologiques des AVK ;

(C) : coumarinique, (I) : dérivé de l’indanedione

T1/2βDélai

action

Durée

action

Retour

Nle arrêt

Posologie

moyenne

Dose

Cp

(

h

)

(

h

)(

h

)

(j) (

m

g

.

j

-1

)

m

g

T1/2

β

courte

(C) Acénocoumarol 8 à 9 24 à 36 48 à 96 2 à 3 2 à 10 1 ou 4

(Sintrom®)

(I) Phénindione 5 à10 36 à 48 24 à 48 2 à 4 50 à 100 50

(Pindione®)

T1/2

β

lon

g

ue

(C) Tioclomarol

(Apegmone®) 24 96 à 120 48 à 96 2 à 4 4 à 8 4

(I) Fluindione

(Préviscan ®) 30 48 à 72 48 à 72 3 à 4 5 à 40 20

(C) Warfarine

(Coumadine®) 35 à 45 24 à 72 96 à 120 4 à 5 2 à 15 2 ou 10

Questions pour des champions en anesthésie 41

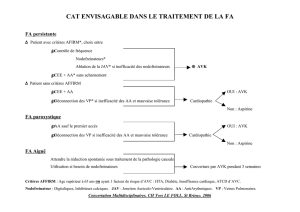

La prévention d’un accident thrombo-embolique artériel par les AVK est réalisée

chez certains patients atteints de valvulopathies, de troubles du rythme, de cardio-

pathies ischémiques ou porteurs de prothèses valvulaires cardiaques [2]. En cas de

sténose ou d’insuffisance mitrale, le traitement paraît justifié si le patient est en fibril-

lation auriculaire ou s’il est en rythme sinusal mais présente des facteurs de risque

(diamètre auriculaire G > 50 mm, thrombus de l’OG, sténose serrée, antécédent

thrombo-embolique).

Chez les patients porteurs de prothèse valvulaire cardiaque mécanique l’anticoagu-

lation est assurée indéfiniment [8]. Elle est de l’ordre de 3 mois pour les prothèses

biologiques en l’absence de facteur de risque embolique surajouté. L’INR cible dépend

du type de prothèse. Il sera compris entre 3 et 4,5 pour les prothèses mitrales mécani-

ques, les prothèses aortiques de 1ère génération (Starr-Edwards, Björk-Shiley standard,

Omniscience) et les prothèses mécaniques aortiques chez les patients ayant des fac-

teurs de risque. Un INR compris entre 2 et 3 semble suffisant pour les prothèses

mécaniques aortiques de deuxième génération (valves à ailette, Björk-Monostrut) sans

facteur de risque associé et les prothèses biologiques.

Tableau II

Principales interférences médicamenteuses avec les AVK

Potentialisation Inhibition

Interaction hautement probable Alcool Barbiturique

Amiodarone Carbamazépine

Cimétidine Rifampicine

Cotrimoxazole Sucralfate

Erythromicine

Fluconazole

Isoniazide

Métronidazole

Miconazole

Oméprazole

Propafénone

Propranolol

Interaction probable Ciprofloxacine Dicloxacilline

Dextropropoxyphène

Tétracyline

Interaction possible Acide acétylsalicylique Azathioprine

Ketoprofène Ciclosporine

Norfloxacine

Ofloxacine

Propoxyfène

Interaction douteuse Céfamandole

Céfazoline

Héparine

MAPAR 200142

En cas de fibrillation auriculaire, le risque de complications emboliques cérébrales

est proche de 5 % par an en l’absence de traitement. Au delà de 75 ans, les AVK sont

plus volontiers prescrits (INR entre 2 et 3). Entre 65 et 75 ans l’emploi des AVK ou de

l’aspirine est licite ; en dessous de 65 ans l’aspirine est souvent administrée en première

intention. L’emploi des AVK dans les cardiopathies ischémiques est discuté ; il serait

indiqué lors de la phase aiguë d’un infarctus du myocarde antérieur étendu, en cas de

paroi ventriculaire anévrismale, de dysfonction du ventricule gauche, de FA ou d’antécé-

dents thromboemboliques.La warfarine a démontré son efficacité en prévention secondaire

après un infarctus du myocarde, effet renforcé par l’association à l’aspirine [12].

1.3.2. CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications à l’utilisation des AVK sont la cirrhose hépatique décom-

pensée, l’hypertension artérielle non contrôlée, un accident vasculaire cérébral récent,

la chirurgie intracrânienne ou le traumatisme crânien récent, un ulcère gastroduodénal

évolutif, des varices œsophagiennes, une coagulopathie. Ces médicaments sont théori-

quement contre-indiqués au cours de la grossesse, car ils induisent un risque

d’embryopathie au cours du 1er trimestre et un risque hémorragique fœtal au cours du

dernier trimestre.

1.3.3. RISQUES

Les risques du traitement par AVK sont essentiellement hémorragiques ; les acci-

dents surviennent plus volontiers en début de traitement, au-delà de 65 ans. Le risque

est majeur pour des valeurs d’INR > 4. Les autres effets indésirables sont plus rares :

allergie, cytopénie pour les dérivés coumariniques, hépatite et insuffisance rénale pour

les dérivés de l’indanedione. La survenue de nécrose cutanée est observée dans 1/10 000

cas lors de l’instauration du traitement. Elle serait liée à la diminution rapide de la

protéine C (T1/2 vie = 6 h) induisant un état transitoire d’hypercoagulabilité avec throm-

bose dans la circulation cutanée. Elle est prévenue par le maintien d’une anticoagulation

efficace par héparine jusqu’à l’obtention de l’INR cible. Elle doit faire rechercher un

déficit constitutionnel en protéine C.

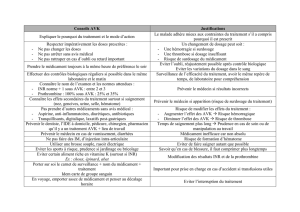

2. PATIENT SOUS AVK ET CHIRURGIE PROGRAMMEE

La gestion du traitement AVK avant un acte chirurgical programmé ne peut être

univoque. Elle dépend de l’indication du traitement, du risque thrombotique de l’arrêt

comparé au risque hémorragique de sa poursuite ou de son relais par un traitement

héparinique. Elle devra tenir compte du geste chirurgical envisagé et du type d’anes-

thésie prévu. Bien que le risque thrombotique veineux soit accru dans la phase

péri-opératoire il n’existe pas d’étude montrant que la chirurgie majore le risque throm-

botique artériel en cas de FA ou de prothèse valvulaire mécanique [8, 9, 14].

Si le risque hémorragique chirurgical est mineur, facilement maîtrisable par des

gestes d’hémostase locale (biopsies cutanées), certains auteurs recommandent la pour-

suite du traitement quelle que soit son indication avec maintien de l’INR entre 2 et 3 [6]

En cas de risque hémorragique chirurgical qui peut mettre en jeu le pronostic vital

(hémorragie cataclysmique) ou fonctionnel (chirurgie de lœil, du cerveau, de l’oreille)

ou encore lorsque les difficultés d’hémostase sont connues (résection prostatique par

exemple), il est licite d’atteindre une zone de sécurité avec un INR ≤1,5. Cet objectif

impose l’interruption du traitement durant un délai qui tient compte de la demi-vie des

médicaments. Un arrêt de 48 à 72 h est en général suffisant pour les AVK de courte

durée d’action ; un délai plus long (72 h voire plus) est requis pour le Préviscan® ou la

Coumadine® (Tableau I). Il est d’autant plus long que l’INR initial est élevé ; la

décroissance de l’INR est ralentie chez le patient âgé ; il existe une grande variation

interindividuelle.

Questions pour des champions en anesthésie 43

L

a nécessité d’un relais préopératoire par un traitement héparinique n’est pas

consensuelle et l’attitude nord-américaine diffère de l’attitude européenne. Ainsi,

Kearon et Hirsh [3] préconisent-ils un traitement substitutif préopératoire par héparine IV

à doses efficaces chez les seuls patients ayant eu un accident thrombo-embolique

veineux ou artériel récent (≤1 mois). Dans les autres cas (FA, valve mécanique 2

e

géné-

ration) le risque thrombotique d’un arrêt de courte durée ne semble pas majoré en

l’absence de facteurs de risque surajoutés ; à l’inverse le risque hémorragique serait

augmenté en cas de relais systématique préopératoire. Leurs recommandations sont

fondées sur l’analyse récente d’études prospectives et randomisées, comparant le deve-

nir de patients traités par AVK ayant bénéficié ou non d’un relais préopératoire. L’attitude

européenne est moins limitative et la plupart des patients sous AVK sont traités par

héparine en relais pré-opératoire.

Ce dernier peut comporter différentes modalités. L’administration d’héparine non

fractionnée (HNF) par voie IV est tributaire d’une hospitalisation. Elle est débutée quand

l’INR ≤2 à raison de 15 UI.kg-1.h-1 Le TCA est ajusté pour atteindre 2 à 2,5 fois la

valeur témoin du laboratoire. Ceci correspond à une héparinémie comprise entre

0,2 et 0,5 UI.mL-1. La perfusion d’héparine sera arrêtée 4 à 6 heures avant l’interven-

tion. Une héparinothérapie par voie sous cutanée peut également être proposée. L’HNF

est administrée à dose curatives ; cependant cette procédure se heurte aux difficultés de

gestion, à la biodisponibilité variable avec une efficacité difficilement prédictible. La

surveillance par le TCA recherchera les mêmes critères d’efficacité que l’héparine IV.

Le traitement sera arrêté 6 à 8 h avant l’intervention.

Le relais préopératoire est le plus souvent effectué à l’aide d’héparine de bas poids

moléculaire (HBPM) à dose prophylactique pour un haut risque thrombo-embolique.

Cette technique permet une autonomie préopératoire du patient ; cependant le monito-

rage de l’efficacité de l’anticoagulation est moins aisé (activité antiXa comprise entre

0,8 et 1,3 UI.mL-1) de même que l’antagonisation de celle-ci. Par ailleurs, pour

l’heure, les HBPM n’ont pas l’AMM dans cette indication de relais des AVK. Le traite-

ment sera interrompu 12 h avant la chirurgie.

Si l’attitude européenne et nord-américaine est différente avant l’intervention, les

modalités de traitement postopératoire sont superposables. Tous les patients traités par

AVK en phase préopératoire justifient d’une anticoagulation postopératoire. L’anticoa-

gulation par héparine NF IV ou sc sera reprise environ 12 heures après l’intervention

voire plus tard s’il persiste un risque hémorragique. Les doses utilisées en pré-

opératoire sont reconduites et visent à retrouver les mêmes objectifs de TCA et/ou

d’héparinémie. Les HBPM seront également prescrites 12 h après l’acte vulnérant [1].

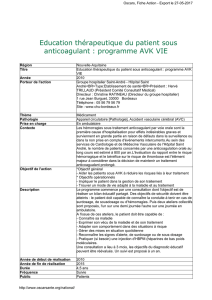

Le traitement oral est repris dès que l’alimentation est possible. Il sera initialement

combiné à l’administration d’héparine. Ses besoins diminuent en général de 20 % à

partir de J3 et l’héparine sera arrêtée dès l’obtention de l’INR cible. Une dose initiale

de charge en AVK n’est pas recommandée dans un contexte postopératoire [13]. La

prise de la dose de maintien assure un relais plus nuancé avec des risques hémor-

ragiques moindres.

Le risque d’interférences médicamenteuses est important. De nombreux médica-

ments prescrits au cours de la phase postopératoire sont susceptibles de modifier

l’efficacité des AVK ; certains ont un effet d’inhibition, d’autres de potentialisation de

leurs effets (Tableau II). De même, la cinétique des AVK est modulée par l’hypoalbu-

minémie, l’insuffisance rénale et hépatique. Des contrôles rapprochés d’INR sont

indispensables pour ajuster au mieux la posologie.

6

6

7

7

1

/

7

100%