Le processus de croissance à long terme de la Chine et ses

5REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005

Le processus de croissance à long

terme de la Chine et ses retombées

sur le Canada

Michael Francis, François Painchaud et Sylvie Morin, département des Relations

internationales

• Au cours des 25 dernières années, la progression

remarquable du produit intérieur brut (PIB)dela

Chine et l’intégration de ce pays à l’économie

mondiale ont eu des répercussions énormes et

ont alimenté de vives discussions au sein de la

communauté internationale.

• Une analyse des déterminants de la croissance en

Chine donne à penser que la hausse rapide de

l’activité dans ce pays se poursuivra et, par

conséquent, le poids de ce pays sur la scène

économique mondiale devrait s’accroître. Dans

un avenir prévisible, quatre grandes sources de

productivité stimuleront l’essor de la Chine : la

poursuite du déplacement de la main-d’œuvre du

secteur agricole à celui de la fabrication, des gains

d’efficience dans l’affectation du capital, les

réformes institutionnelles et les nouvelles règles

du commerce.

• L’intégration de la Chine à l’économie

internationale pose des défis aux décideurs,

dans ce pays comme ailleurs, et implique des

transformations structurelles. Néanmoins, pour

le Canada et le reste du monde, les avantages nets

devraient se révéler substantiels. Certes, la

concurrence à laquelle font face certains produits

canadiens à forte intensité de main-d’œuvre

est susceptible de s’accentuer, mais le Canada

devrait profiter de la demande grandissante de

la Chine à l’égard des produits de base et des

produits et services caractérisés par un coefficient

élevé de compétence.

e poids croissant de la Chine comme puissance

économique a attiré l’attention de la commu-

nauté internationale ces dernières années et

attisé les débats. Ceux-ci ont porté en

particulier sur le régime de change de la Chine, les

énormes réserves de change qui s’y accumulent, la

probabilité que l’économie chinoise connaisse un

atterrissage brutal et les conséquences qu’aurait un

ralentissement notable de l’expansion dans ce pays.

Les discussions font ressortir l’ampleur des retombées

qu’a déjà l’intégration de la Chine sur l’économie

d’autres pays, dont le Canada. On peut s’attendre

à ce que les échanges de vues se multiplient au fur et

à mesure que se précipitera l’accession de plus de

1,3 milliard de personnes (environ 20 % de la population

du globe) à l’économie mondiale et que ce phénomène

continuera de se répercuter sur le commerce inter-

national, les flux de capitaux et l’emploi, en Chine et

ailleurs dans le monde.

L’évolution de la Chine sur les plans économique,

social et politique présente un intérêt particulier pour

le Canada. Dans un contexte de mondialisation

économique, la Chine constitue un nouveau marché

prometteur pour les entreprises canadiennes de certains

secteurs et un formidable concurrent pour celles d’autres

secteurs. Les Canadiens peuvent s’attendre à ce que

les prix relatifs se ressentent de la poursuite de la

mondialisation des échanges commerciaux. Par

exemple, une croissance soutenue en Chine devrait

continuer à faire pression à la hausse sur les prix des

produits de base exportés comparativement à ceux

des produits manufacturés importés. De même, elle

pourrait faire monter le coût du capital au pays par

rapport à celui de la main-d’œuvre. Ainsi, que ce soit

L

6REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005

directement ou indirectement, l’économie canadienne

sera touchée1. Naturellement, les décideurs canadiens

suivent de près la suite des événements dans ce pays

d’Asie centrale.

L’émergence de la Chine ne constitue pourtant pas un

phénomène récent. Au cours des 25 dernières années,

par suite des nombreuses réformes amorcées à la fin

des années 1970, la Chine, qui était un pays à économie

planifiée, est graduellement devenue une « économie

de marché socialiste », capable de générer une croissance

économique robuste et durable. Reconnaissant les

limites d’une planification centralisée, les autorités

chinoises ont exploité de plus en plus les incitatifs

découlant de la logique de marché pour stimuler la

réaffectation des ressources entre les secteurs et les

régions.

Entre 1979 et 2003, l’économie

chinoise s’est accrue d’environ 9 %

en moyenne par année, soit trois

points de pourcentage de plus

annuellement qu’avant la période des

réformes.

Cette stratégie a donné des résultats remarquables.

Entre 1979 et 2003, l’économie chinoise s’est accrue

d’environ 9 % en moyenne par année, soit trois points

de pourcentage de plus annuellement qu’avant la

période des réformes. Parallèlement, durant cette

période, le Canada a affiché un taux de croissance

annuel moyen de quelque 2,9 %2. Des études empiriques

1. Cette influence se fera sentir non seulement par le truchement des

échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays, mais aussi par celui

des variations des prix des marchandises dont le Canada fait le commerce

avec d’autres pays, comme les États-Unis. Ce principe s’applique à toutes les

économies faisant du commerce extérieur. C’est pourquoi on peut s’attendre

de plus en plus à ce que les banques centrales surveillent étroitement les

chocs venant de Chine (par exemple, l’incidence sur les prix des produits de

base) qui sont susceptibles d’influencer leur économie nationale, plus particu-

lièrement les prix. Toutefois, dans l’ensemble, l’établissement de cibles en

matière d’inflation dans un régime de changes flexibles s’est avéré apte à

maintenir les taux d’inflation près des niveaux souhaités, malgré d’amples

fluctuations des prix relatifs.

2. Il convient de souligner le scepticisme considérable et très répandu que

suscitent les statistiques officielles publiées par la Chine relativement à son

PIB. Ainsi, Young (2000) fait valoir que le recours à des indices implicites des

prix du PIB plus appropriés réduit la croissance annuelle du secteur chinois de

la fabrication, pour la période allant de 1978 à 1998, à 6,1 %, alors qu’elle est

officiellement estimée à 7,8 %.

ont montré que, dans une large mesure, l’accélération

de la croissance économique en Chine reflète une

meilleure répartition des ressources au sein de l’écono-

mie, elle-même attribuable aux réformes. En 1980, la

Chine se classait neuvième dans le monde pour ce qui

est du produit intérieur brut (PIB), selon une mesure

utilisant des taux de change définis en fonction de la

parité des pouvoirs d’achat3. Aujourd’hui, elle occupe

le deuxième rang, derrière les États-Unis. Le bond de

l’activité économique s’est traduit pour le peuple

chinois par d’énormes avantages sociaux et écono-

miques, tirant environ 400 millions de personnes hors

de la pauvreté.

Malgré ces améliorations marquées du niveau de

l’activité économique réelle, la Chine demeure un

pays à faible revenu par habitant. En 2002, par exemple,

le revenu réel par personne s’établissait dans ce pays à

4 534 $ É.-U., soit 15 % de ce qu’il était au Canada4.

Suivant certaines hypothèses, les niveaux de revenu

par habitant des pays pauvres finissent théoriquement

par rattraper ceux des pays riches, ce qui signifie que

la croissance de l’activité en Chine devrait demeurer

plus rapide qu’au Canada. Cependant, pour que la

convergence se poursuive au rythme actuel, des

réformes additionnelles seront nécessaires.

Le présent article a pour objet d’analyser les moteurs

de la croissance de l’économie chinoise et les réper-

cussions que celle-ci aura sur le Canada. Les études

sur le sujet donnent à penser que les facteurs alimentant

cette expansion se maintiendront probablement pendant

un certain temps encore et que de nouvelles réformes

viendront soutenir le mouvement. Notamment, il

ressort des données empiriques examinées ici que les

incitatifs créés par le jeu des forces du marché ont

engendré une meilleure répartition des ressources

(notamment une migration de la main-d’œuvre du

secteur agricole à celui de la fabrication), ce qui a

donné lieu à des gains substantiels de la productivité

et de la croissance. À mesure que la poursuite de la

libéralisation des échanges commerciaux favorisera

d’autres réformes et réaffectations des ressources,

l’incidence du processus se fera de plus en plus sentir

à l’étranger. Le Canada pourrait devoir affronter une

concurrence accrue dans les secteurs à forte intensité

3. Les taux de change définis en fonction de la parité des pouvoirs d’achat

autorisent les comparaisons entre pays. En vertu de ces taux de change, une

unité d’une devise donnée (habituellement le dollar américain) permet

d’acheter sensiblement le même lot de marchandises dans tous les pays.

4. Ces chiffres sont calculés suivant les taux de change définis en fonction de

la parité des pouvoirs d’achat, en utilisant l’an 2000 comme année de base

(FMI, 2004).

7REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005

de main-d’œuvre, laquelle exercera une pression à la

baisse sur les salaires des ouvriers non qualifiés. En

revanche, la croissance de la Chine stimulera vraisem-

blablement la demande de produits de base et de

biens à coefficient élevé de compétence, pour lesquels

le Canada possède un avantage comparatif. De plus,

les consommateurs canadiens tireront avantage des

bas prix des biens et services importés de Chine.

Le processus de croissance

Un cadre de mesure de la croissance

La théorie néoclassique de la croissance offre une

méthode empirique5 permettant de déterminer les

principaux facteurs auxquels la Chine doit sa croissance

passée et d’évaluer son potentiel futur. Dans ce cadre,

la croissance peut être décomposée en trois éléments :

la main-d’œuvre, le capital et le progrès technique

(c’est-à-dire les modifications de l’efficience grâce

auxquelles le capital et la main-d’œuvre s’allient pour

produire un résultat). En partant de la fonction de

production néoclassique et en adoptant la notation et

les hypothèses habituelles, on peut aisément exprimer

la croissance de la production au moyen de la formule

suivante :

où les variables y,ket lreprésentent respectivement le

PIB, le capital et la main-d’œuvre. Ainsi, y correspond

au rythme d’expansion de l’économie, et les paramètres

αK et αL, aux parts respectives du PIB attribuables au

capital et à la main-d’œuvre. Les deux premiers

termes de droite expriment donc les composantes de

la progression du PIB imputables à l’augmentation du

capital et de la main-d’œuvre. Quant à r, il s’agit d’un

terme résiduel; il représente l’augmentation pro-

portionnelle de la progression qui aurait été constatée

si aucun des facteurs de production n’avait été

modifié, par exemple par l’adoption d’une nouvelle

technologie ou une meilleure affectation des ressources

en capital ou en main-d’œuvre entre les secteurs. C’est

ce qu’on appelle la croissance de la productivité totale

des facteurs (PTF). Alors que les études empiriques

permettent d’évaluer directement la contribution du

capital et de la main-d’œuvre à l’expansion, pour

mesurer la croissance de la PTF, il faut soustraire des

estimations de l’expansion du PIB les composantes qui

résultent de l’accumulation de facteurs.

5. La méthode de comptabilité de la croissance et l’analyse présentées ici se

fondent sur la contribution majeure de Solow (1956) et de Swan (1956) à la

théorie de la croissance.

yαKkαLlr++=

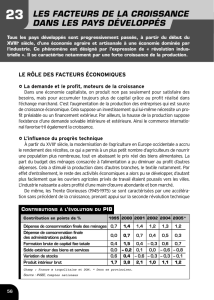

Plusieurs auteurs ont tenté de calculer la contribution

individuelle du capital, de la main-d’œuvre et de la

PTF à l’expansion de l’économie chinoise au cours des

trois dernières décennies (Tableau 1). Les résultats

qu’ils obtiennent donnent à penser que l’accumulation

du capital s’est taillé la part du lion à cet égard, aussi

bien avant que pendant les réformes, tandis que la

contribution de la main-d’œuvre a été modeste en

raison de la faiblesse du rendement marginal de cette

dernière. Cette constatation est fréquente au sein des

économies dotées d’une main-d’œuvre excédentaire.

Les calculs visant à évaluer la contribution de la PTF

aux gains de production en Chine donnent lieu à une

gamme de résultats relativement variés, en raison de

l’écart entre les différentes estimations de la part du

PIB attribuable à la main-d’œuvre. Quand l’estimation

de cette part est faible, celle du capital s’accroît, de

sorte que la contribution à la croissance de l’appro-

fondissement du capital s’en trouve amplifiée. Par

conséquent, une estimation réduite de la part du PIB

revenant à la main-d’œuvre donne lieu à une estimation

plus modeste de la croissance de la PTF. La plupart des

méthodes produisent, toutefois, des conclusions

similaires en ce qui concerne l’importance relative de

la contribution de chaque composante à la hausse de

la production avant et pendant les réformes. Il se

dégage de la littérature un consensus selon lequel

l’accumulation du capital et la progression de la main-

d’œuvre expliquent la presque totalité de l’expansion

de la Chine avant les réformes, la contribution de

la croissance de la PTF étant limitée ou négative

(Chow, 1993; Hu et Khan, 1996). En revanche, les études

montrent que les hausses de la croissance globale de la

PTF ont joué un rôle favorable et déterminant pendant

la période des réformes. Les estimations de l’apport

Taux de croissance (par année)

Production 5,8 9,3 9,4

Contribution à la croissance (en %)a

Capital physique 3,8 4,2 3,5

Main-d’œuvre 1,0 1,2 0,7

Capital humain 0,8

Productivité totale des facteurs 1,0 3,9 4,3

Tableau 1

Estimations des sources de croissance en Chine

Hu et Khan Banque mondiale

(1996) (1997)

1953- 1979- 1978-1995

1978 1994

a. Les pourcentages ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas à la

somme des éléments.

8REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005

de cette croissance à l’augmentation de la production

varient grandement, se situant entre 2 et 5 points de

pourcentage par année, contre des estimations allant

de 3 à 6 points de pourcentage pour l’accumulation du

capital, et de 0,5 à 1,5 point pour la progression de la

main-d’œuvre. Par conséquent, puisque la hausse

annuelle du PIB s’établissait en moyenne à 6 % avant

les réformes économiques pour s’élever à 9 % pendant

celles-ci, il y a lieu de penser que la croissance de la

PTF est en majeure partie responsable de l’accéléra-

tion de l’avance de la production entre la période

précédant les réformes et celle de leur application.

Selon la plupart des études, le déplacement de la

main-d’œuvre hors du secteur agricole imputable aux

réformes a été déterminant dans l’accélération de

la croissance de la PTF (comme en témoignent les

conclusions de Heytens et Zebregs [2003], illustrées

au Tableau 2). Pour comprendre le rôle des réformes

dans ce processus, il convient de les examiner de

manière plus détaillée.

Les réformes

Les réformes économiques et institutionnelles qu’a

connues la Chine ont été réalisées en deux étapes

successives. Au cours de la première étape (1979-1993),

le principal objectif consistait à donner libre cours aux

effets bénéfiques des forces du marché en renforçant

les mesures incitatives à l’intention des agents

économiques tout en protégeant les intérêts acquis.

Les autorités chinoises y sont parvenues en décen-

tralisant progressivement le processus encadrant les

décisions d’ordre économique. Dans une tentative de

réduire les répercussions sociales des réformes, elles

ont mis à l’essai certaines d’entre elles à l’échelon

régional, pour étendre ensuite seulement celles qui

avaient été couronnées de succès. On peut donc

Productivité totale des

facteurs, donta: -0,53 2,78 2,11 2,81 2,30

Réforme structurelle 0,38 0,94 0,76 0,83 0,39

Déplacement de la

main-d’œuvre hors

du secteur primaire 2,34 2,01 1,52 2,15 2,08

Tendance exogène -3,25 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17

Tableau 2

Estimations des sources de croissance de la PTF

en Chine

Heytens et Zebregs (2003)

1971- 1979- 1985- 1990- 1995-

1978 1994 1989 1994 1998

a. Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas à la somme

des éléments.

qualifier de progressif et d’expérimental le processus

de réformes appliqué par la Chine.

La seconde étape (à compter de 1994) a été caractérisée

par l’instauration de mesures visant à accroître

l’efficacité des forces du marché. Ainsi, le régime de

faveur dont bénéficiaient certaines entreprises a été

atténué afin d’uniformiser les règles du jeu; le cadre

comptable des administrations publiques a été modifié

pour en augmenter la transparence; une autorité

monétaire centrale a été créée; les réformes des

entreprises d’État se sont poursuivies; les rudiments

d’un système de protection sociale ont été établis;

la question des droits de propriété a été examinée et,

récemment, un organisme indépendant de régle-

mentation des banques a été mis sur pied (Qian, 1999).

Les réformes dans le secteur agricole et le

marché du travail

Avant le processus de réformes, le secteur agricole

chinois était de type collectif, les autorités centrales

fixant les quotas de production et les prix. Ce système,

comme on pouvait s’y attendre, manquait passablement

d’efficacité. Par exemple, les travailleurs étaient

rémunérés en fonction de la production moyenne de

la collectivité, et non selon leur rendement marginal.

En outre, rien ne les incitait véritablement à migrer

vers d’autres secteurs où leur productivité marginale

aurait été meilleure. Reconnaissant les limites de cette

stratégie, les autorités ont créé, en 1979, le système de

responsabilité des ménages. Les fermiers pouvaient

désormais louer des terres à la collectivité en contre-

partie d’un quota de production fixe (dans les faits, un

impôt forfaitaire). Toute tranche de production

excédant le quota pouvait être vendue sur le marché,

de sorte que le système de rémunération reposait

dorénavant sur la productivité marginale. Cette

structure duale des prix initiait les travailleurs chinois

aux incitatifs associés au libre jeu des forces du marché.

La migration des fermiers au

rendement relativement faible vers

d’autres types d’emplois a été décisive

pour la croissance de la PTF.

D’une certaine manière, on peut également assimiler

l’institution du système de responsabilité des ménages à

une importante réforme du marché de l’emploi, du

9REVUE DE LA BANQUE DU CANADA •PRINTEMPS 2005

fait que ce système imposait une nouvelle appré-

ciation de la valeur du travail. Les travailleurs très

productifs voyaient la production et le revenu de leur

ferme augmenter, tandis que les moins productifs

étaient encouragés à chercher un emploi dans d’autres

secteurs. Les nouvelles mesures ont donc rehaussé la

productivitédela main-d’œuvredansle secteuragricole.

De surcroît, le redéploiement des travailleurs

relativement peu productifs dans des secteurs où

ils pouvaient obtenir de meilleurs résultats devait

entraîner un relèvement du niveau de productivité

global de l’économie, ou PTF. En théorie, cet enchaîne-

ment est censé engendrer un nivellement de la

productivité marginale de la main-d’œuvre dans tous

les secteurs. D’après Chow (1993), celle-ci se chiffrait

au début des réformes à 63 yuan dans le secteur

agricole, contre 1 027 yuan dans le secteur industriel.

On peut déduire de ces données qu’il y avait place

pour une redistribution considérable de la main-

d’œuvre au sein de l’économie chinoise. De fait,

Brooks et Ran (2003), parmi d’autres, constatent, après

la mise en œuvre des réformes, un déclin marqué de

l’emploi dans le secteur agricole, qui est passé de 70 %

à 50 % de l’emploi total selon des chiffres récents.

Heytens et Zebregs (2003) concluent que la migration

des fermiers au rendement relativement faible vers

d’autres types d’emplois a été décisive pour la croissance

de la PTF (Tableau 2). Woo (1998) et Young (2000)

soulignent aussi l’importance de la réaffectation de la

main-d’œuvre. Enfin, Brooks et Ran (2003) concluent

que le redéploiement est loin d’être terminé, étant

donné que le secteur agricole compte encore environ

150 millions de travailleurs excédentaires (soit environ

20 % du nombre total d’emplois).

Le secteur non agricole et non financier

Le secteur industriel de l’économie chinoise constituait

la destination naturelle des travailleurs abandonnant

l’agriculture. Afin de promouvoir une meilleure

répartition de la main-d’œuvre et du capital, les

autorités ont opéré trois réformes clés axées sur le

marché et destinées à influencer le secteur non

agricole. Premièrement, les entreprises d’État, dont le

coefficient de capital est généralement élevé, se sont

vu octroyer une plus grande autonomie sur plusieurs

plans : production, approvisionnement, marketing,

bénéfices non répartis, expérimentation de nouveaux

produits et investissements en capital (Chow, 2002).

En vertu d’un nouveau régime de responsabilité

contractuelle, les entreprises ont été autorisées

à rémunérer les travailleurs en fonction de leur

rendement. De plus, la structure duale des prix a

été étendue aux biens industriels. Enfin, tout en

conservant la propriété et la maîtrise des principales

industries, le gouvernement central a restreint ses

interventions sur l’économie en convertissant les

entreprises d’État déficitaires en sociétés par actions.

Parce que leur lien avec les ministères qui en étaient

responsables était affaibli, ces entreprises se sont vu

limiter l’accès aux recettes du gouvernement. On

pense généralement que ce resserrement des restrictions

budgétaires exercé à l’endroit des entreprises d’État,

de pair avec la décentralisation du processus décisionnel

en matière d’économie, a entraîné une meilleure

répartition interne des ressources; du coup, la

productivité marginale imputable au capital et à

la main-d’œuvre et la croissance de la PTF se sont

accrues6.

Deuxièmement, les autorités ont réussi à promouvoir

la croissance du secteur non public. Résultat, malgré

les réformes fondamentales dont les entreprises d’État

avaient fait l’objet, le secteur non public, dominé par

les entreprises de villes et de villages, a été le principal

moteur de la tenue exceptionnelle de l’économie

chinoise. Les entreprises de villes et de villages, bien

qu’appartenant techniquement à l’État, sont géné-

ralement associées au secteur non public, car la

capacité des gouvernements locaux et régionaux de

financer les pertes de ces entités est limitée. Elles

fonctionnent donc plutôt comme des entreprises

privées à but lucratif. En particulier, compte tenu des

restrictions budgétaires qui leur sont imposées, leur

demande de main-d’œuvre et de capital se fonde sur

leur productivité marginale. Ainsi, le transfert de

ressources au secteur non public (où le rendement est

vraisemblablement plus élevé) a donné lieu à une

meilleure répartition des ressources au sein de

l’économie dans son ensemble et a favorisé la

croissance de la PTF.

Troisièmement, la réduction des barrières à l’inves-

tissement direct étranger et l’établissement de zones

économiques ouvertes jouissant d’un régime plus

libéral en matière d’investissement et de commerce,

ainsi que d’incitatifs fiscaux spéciaux, ont créé un

débouché pour les produits manufacturés à forte

intensité de main-d’œuvre. En plus d’avoir contribué

aux forces qui attiraient la main-d’œuvre hors du

secteur agricole, ces politiques ont eu une influence

6. Tant que la productivité marginale de la main-d’œuvre et celle du capital

augmentent proportionnellement, les parts qui leur reviennent demeureront

stables, et la hausse de productivité découlant de cette réforme setraduira par

une accélélration de la croissance de la PTF. Chow et Li (1999) constatent que

les réformes n’ont pas modifié la part revenant à chaque facteur en Chine. Ils

appuient ainsi l’argument selon lequel le régime de responsabilité contrac-

tuelle a contribué à l’amélioration de la croissance de la PTF.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%