gestion du traumatisme thoracique

GESTION DU TRAUMATISME THORACIQUE

Julie Alingrin, Jimmy François, Marc Leone

Service d’anesthésie et de réanimation, Hôpital Nord, Assistance Publique

– Hôpitaux de Marseille, Aix Marseille Université, Marseille, France

E-mail: [email protected]

INTRODUCTION

Les lésions thoraciques sont responsables d’environ 20% des décès liés aux

traumatismes. En Europe, elles sont principalement causées par un accident de

la route ou une chute. Les lésions pénétrantes représentent moins de 10% de

traumatisme thoracique. En réanimation, ces lésions co-existent avec un trauma-

tisme crânien (58%), une lésion abdominale (41%) et les fractures des os longs

(51%) [1]. Parmi les patients avec un traumatisme thoracique, 50à100% ont une

contusion pulmonaire, 30-70% ont un pneumothorax, 20-50% ont un hémothorax

et 15-50% ont des fractures de côtes[1]. Le pronostic des patients dépend des

sites lésionnels, le crâne et le thorax étant associés à une surmortalité[2].

1. PHYSIOPATHOLOGIE

En Europe, les lésions thoraciques sont liées à divers mécanismes. Une

décélération rapide est la cause principale dans la plupart des accidents de la

route. L’aorte peut être assimilée à une colonne lourde de sang avec l’inertie qui se

balance comme le battant d’une cloche. Cela produit des forces de cisaillement. Une

étude cadavérique montre que la décélération enregistrée dans l’isthme de l’aorte

est toujours supérieure à celle enregistrée au niveau du coeur[3]. Cela explique la

rupture de l’aorte thoracique dans les accidents à haute vitesse. Le concassage

est la seconde cause de lésion. Il est responsable de fractures des côtes, volet

costal et lésions viscérales. Le blast est la troisième cause. L’onde de choc peut

causer un traumatisme occulte oculaire, auditif, pulmonaire, cardiovasculaire,

musculo-squelettique et des systèmes neurologiques. Les oreilles doivent être

examinées au moyen d’otoscopie directe pour examiner la membrane du tympan

et la chaîne des osselets.

Les fractures des côtes constituent une partie importante de traumatisme

thoracique. L’incidence exacte est inconnue. Dans une cohorte de patients atteints

de traumatisme thoracique admis en réanimation, des fractures de côtes unilatérales

ont été trouvées dans 60% des cas. Le nombre de côtes fracturées dépend du

mécanisme. L’énergie nécessaire pour induire une fracture de côte est inversement

proportionnelle à l’âge de la victime. La fracture de la première côte est rare. Cette

MAPAR 2015

168

fracture est un marqueur de gravité[4]. Une anomalie artérielle est trouvée chez

14% des patients ayant cette fracture[5]. Les fractures de la dernière côte sont

associées à des lésions abdominales.

Un volet costal se produit quand un segment de la paroi thoracique se détache

du reste de la paroi. Cela nécessite de multiples fractures des côtes adjacentes à plu-

sieurs endroits et la séparation d’un segment provoquant un mouvement paradoxal.

Ceci augmente le travail respiratoire et les douleurs. Le volet costal est accompagné

par une contusion pulmonaire et éventuellement un hémopneumothorax.

Les fractures sternales sont observées chez les victimes d’accidents de la

route subissant un choc dans le volant. Les coussins gonables sont actuellement

protecteurs de ce type de lésion. Les autres causes sont les chutes ou les coups

directs. Des fractures des côtes, contusions myocardiques et pulmonaires sont

associées dans 30% des cas[6].

Dans une série post-mortem, l’incidence des ruptures diaphragmatiques était

de 3,7% [7]. Ces lésions sont facilement manquées en l’absence d’indications de

chirurgie immédiate, générant des complications tardives [8]. Cependant, l’utilisation

de la tomodensitométrie (TDM) spiralée améliore les performances de diagnostic.

L’hémidiaphragme droit est rompu dans 15-20% des cas, le gauche dans 70-80%.

Cliniquement, les patients peuvent être asymptomatiques. Ils éprouvent

souvent dyspnée, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales et des

vomissements. La diminution des bruits respiratoires est le premier constat. Des

bruits intestinaux dans le thorax sont pathognomoniques des hernies intestinales. En

réanimation, une rupture du diaphragme est potentiellement une cause d’échec du

sevrage du ventilateur. La radiographie du thorax initiale est douteuse dans 20-34%

des cas [9]. La radiographie du thorax est répétée pour augmenter la sensibilité.

Une échographie thoraco-abdominale apporte des informations précieuses. La

TDM est utilisée secondairement. L’imagerie par résonance magnétique sagittale

et coronale peut être utile pour certains patients.

L’hémothorax est une collection de sang dans l’espace entre la paroi thoracique

et le poumon, dite cavité pleurale. Il est présent dans 50 % des cas [1]. Il est

secondaire à des fractures de côtes, des fractures vertébrales ou une lacération du

poumon. Les signes classiques de tachycardie, hypotension artérielle, pâleur, sueurs

et de la faim d’air sont difciles à interpréter en réanimation. Le tableau clinique peut

se résumer à un choc hypovolémique. Le diagnostic est suspecté selon le contexte

d’un traumatisme et l’examen clinique. La radiographie thoracique, l’échographie

thoracique et la tomodensitométrie conrment le diagnostic. Les radiographies

thoraciques identient un volume de sang au-dessus de 200 à 300ml. La sensibilité

et la spécicité de tomodensitométrie sont 100%.

Le pneumothorax est une collection d’air dans la cavité pleurale, survenant

chez environ 70% des patients atteints d’un traumatisme thoracique[1]. L’étiologie

la plus fréquente est une fracture de côte qui déchire la plèvre pariétale. Le tensio-

pneumothorax est une affection menaçant le pronostic vital qui résulte de l’aggrava-

tion d’un pneumothorax simple, associée à la formation d’une soupape à une voie

au niveau du point de rupture dans le poumon. L’air est piégé dans la cavité pleurale,

mettant la pression sur le poumon. Cela conduit à une compression du cœur et une

chute du débit cardiaque. En raison de la pression intra-thoracique augmentée, le

retour veineux vers le cœur est altéré. Plusieurs signes suggèrent le diagnostic. La

radiographie thoracique et l’échographie thoracique le conrment[10].

Traumatologie 169

A la suite de dommages aux capillaires, le sang et d’autres uides s’accumulent

dans les tissus pulmonaires. Ceci est l’étiologie du dysfonctionnement pulmonaire

après une contusion pulmonaire. Cette dernière modie les échanges de gaz.

L’ampleur des volumes de contusion permet d’identier les patients à risque élevé

de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)[11]. Une contusion pulmonaire

unilatérale conduit rapidement à une défaillance généralisée de l’ensemble du

poumon[12]. L’histoire de traumatisme suggère le diagnostic. L’augmentation du

gradient d’oxygène alvéolaire-artériel, des râles humides à l’auscultation et une

hémoptysie sont souvent associés. La contusion pulmonaire peut être absente sur

la radiographie du thorax initial. En revanche, la TDM la révèle systématiquement.

L’aspect est à différencier de celui d’un collapsus pulmonaire.

Pendant longtemps, la contusion pulmonaire a été considérée comme une

lésion relativement bénigne[13]. A court terme, la pneumonie est la complication

la plus fréquente[11]. Son incidence varie de 25% à 33%[1,11,12]. L’incidence

du SDRA chez les patients ayant une contusion pulmonaire varie de 4,5 % à

14 % [1, 11]. A long terme, les survivants de traumatismes multiples avec un

traumatisme thoracique ont une limitation fonctionnelle, comme en témoignent

70% des patients avec des tests de la fonction pulmonaire altérée. Le ratio de la

pression artérielle en oxygène à la fraction inspirée en oxygène inférieur à 200 à

l’admission détermine les patients à haut risque de complications pulmonaires[1].

Bien que la rupture traumatique de l’aorte thoracique survienne dans seulement

1% des accidents de la route, elle représente 20% de tous les décès. Son incidence

est deux fois plus élevée dans les impacts latéraux que dans les frontaux. Le risque

augmente avec l’âge. Les multiples fractures des côtes, bilatérales dans 68% des

cas, sont les lésions les plus fréquentes associées à une rupture traumatique de

l’aorte thoracique[14].

La rupture traumatique de l’aorte thoracique est habituellement provoquée

par un impact direct sur le sternum. Toutefois, cette lésion est suspectée chaque

fois qu’il y a un transfert d’énergie importante. Les causes les plus fréquentes de

blessures sont les chutes de plus de 3 mètres et des accidents survenant à des

vitesses supérieures à 50km.h-1.

L’examen clinique reste négatif dans environ 50% des cas. Les symptômes

de la rupture traumatique de l’aorte thoracique comprennent une douleur thora-

cique, dyspnée, douleurs au dos, dysphagie et la toux. En réanimation, les signes

peuvent être une hypotension inexpliquée ou une hypertension au niveau des

membres supérieurs uniquement[15]. Les autres signes incluent l’hémothorax,

une paraplégie et une tamponnade cardiaque. La radiographie thoracique est la

première étape dans la détection de rupture de l’aorte thoracique. Les anomalies

médiastinales sont la pierre angulaire pour évoquer une rupture traumatique de

l’aorte thoracique. L’angiographie a été la modalité d’imagerie standard pour le

diagnostic. L’aortographie est considérée comme spécique de 98% avec une

sensibilité de 100 %. L’échocardiographie transœsophagienne, moins invasive que

l’angiographie, peut être effectuée au lit du patient. La sensibilité et la spécicité

sont excellentes. Ces procédures sont actuellement remplacées par la TDM avec

l’utilisation de contraste qui a 100% de sensibilité et une spécicité de 99,8% pour

le diagnostic de rupture traumatique de l’aorte thoracique[16].

MAPAR 2015

170

L’expression clinique de la lésion cardiaque reste rare. La contusion du myo-

carde est la plus courante, de préférence localisée au niveau du ventricule droit.

Son expression clinique imite une tamponnade cardiaque. Les signes cliniques

de tamponnade comprennent une cyanose de l’extrémité céphalique avec une

dilatation des veines jugulaires, augmentant à l’inspiration. Le pouls paradoxal

correspond à une chute de la pression artérielle de 10 à 20 mmHg à la n de l’ins-

piration. L’électrocardiogramme montre les changements d’ondes non spéciques

ST et T. L’échocardiographie est la pierre angulaire de la démarche diagnostique.

Les lésions trachéo-bronchiques sont principalement liées à un traumatisme

pénétrant. Elles nécessitent un examen attentif. Plus de 80 % des lésions sont

situées à moins de 2,5cm de la carène. Leur incidence est faible. L’analyse de

1178 autopsies de patients traumatisés montre 33 (2,8 %) blessures trachéo-

bronchique, associées à 81% à la mortalité pré-hospitalière [17]. Les signes et

symptômes les plus courants sont la dyspnée, tachypnée, emphysème sous-cutané,

le pneumothorax et pneumomédiastin. En réanimation, un tensio-pneumothorax

générant une fuite d’air continue malgré un drainage adéquat suggère le diagnostic.

La radiographie thoracique est anormale dans 90% des cas, montrant une com-

binaison de signes, y compris l’emphysème, pneumomédiastin, un pneumothorax

ou un épanchement pleural[17]. La TDM détecte plus de 90% des lésions tra-

chéales, mais ne peut pas remplacer la bronchoscopie[17]. L’extubation pendant

la procédure permet d’observer l’ensemble de la région.

L’incidence des lésions œsophagiennes varie de 1,2% pour un traumatisme

fermé à 10% pour les traumatismes pénétrants. Le site de la lésion peut être

cervicale (56%), thoracique (30%), ou abdominale (17%)[18]. Les symptômes

cliniques sont exceptionnels chez les patients de réanimation. La douleur et la

dysphagie peuvent survenir chez le patient conscient. La èvre et l’emphysème

sous-cutané sont les seuls signes rapportés chez les patients non coopérants. La

radiographie du thorax est normale dans 30% des cas[19]. La TDM montre un

emphysème médiastinal et des stules[19].

2. STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE

L’examen clinique est essentiel. Palpation, auscultation et détection des pouls

périphériques sont systématiques dès l’admission du patient. Cependant, l’évalua-

tion clinique a des limites. Pour détecter un épanchement pleural, l’auscultation a

une sensibilité de 58%, une spécicité de 98% et une valeur prédictive positive

de 98%[20].

La radiographie thoracique est systématique. L’utilisation de l’échographie au

chevet du patient a été un réel progrès dans la gestion des patients victimes de

traumatismes. L’échographie de type FAST couplée à l’exploration des cavités pleu-

rales et du cœur est un outil indispensable pour la détection précoce de la collecte

uide[11]. La TDM reste l’examen de choix après stabilisation des patients[21].

3. LES GRANDES LIGNES DE LA PRISE EN CHARGE POUR L’ANESTHÉ-

SISTE RÉANIMATEUR

3.1. FOURNIR DE L’OXYGÈNE

La prise en charge initiale des patients atteints d’un traumatisme thoracique

inclut une bonne stabilisation du rachis jusqu’à exclusion du diagnostic. De l’oxygène

Traumatologie 171

exogène est nécessaire pour obtenir une pression en oxygène alvéolaire à 80 mmHg,

L’étape ultérieure est d’exclure un épanchement pleural. La ventilation mécanique,

en utilisant la méthode invasive ou non invasive, est utilisée si la ventilation spon-

tanée ne peut pas assurer une oxygénation adéquate. La ventilation non invasive

reste discutée chez ces patients. Les recommandations françaises préconisent,

en l’absence de contre-indication, après réalisation d’une tomodensitométrie et

drainage d’un pneumothorax si indiqué, un essai de ventilation non invasive avec

aide inspiratoire et pression expiratoire positive [22]. En l’absence d’amélioration à

une heure, l’intubation trachéale en séquence rapide est indiquée.

Les critères d’intubation trachéale après traumatisme thoracique sont présentés

au tableau I. Au cours de la ventilation mécanique, une stratégie de protection

limitant les niveaux de pression de plateau (moins de 30cmH2O) et le volume courant

(6-8ml/kg) est recommandée [22]. En ce qui concerne l’utilisation de la pression

expiratoire positive (PEEP), son niveau est probablement réglé différemment dans

les phases précoces et tardives de la gestion. Dans la première phase, l’utilisation

de haut niveau de PEEP est à éviter car elle aggrave potentiellement la situation

hémodynamique[23]. Dans une période plus tardive, la ventilation de base suit les

lignes directrices pour la gestion d’un SDRA. Dans le cas d’hypoxémie réfractaire,

le décubitus ventral et les techniques de circulation extra-corporelle sont discutés

au cas par cas selon la balance bénéce/risque.

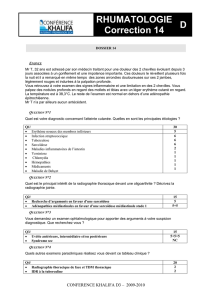

Tableau I

Critères d’intubation trachéale

Score de l’échelle du coma de Glasgow coma < 9

Echec ou contre-indication de la ventilation non invasive

Fréquence respiratoire > 25 cycles par minute

Acidose (pH < 7.1)

3.2. ANALGÉSIE

L’analgésie est la base de la prise en charge des patients atteints de trau-

matisme thoracique. Le traitement est individualisé selon une échelle de douleur

qui est utilisée systématiquement. Les experts français recommandent l’échelle

numérique ou une échelle verbale simple. L’administration de morphinomimétiques

est fréquente. Toutefois, en raison des effets indésirables des opioïdes systémiques,

d’autres moyens ont été étudiés. L’approche multimodale est recommandée. Elle

englobe un large éventail de procédures et de médicaments, y compris l’analgésie

régionale, l’utilisation judicieuse de médicaments morphinomimétiques de courte

demi-vie, les agents anti-inammatoires non stéroïdiens, l’acétaminophène, la

kétamine ou anxiolytiques[24]. L’analgésie péridurale thoracique est probablement

l’intervention la plus efcace pour la gestion de la douleur[25,26]. Cependant, en

raison des critères restrictifs d’utilisation, elle est utilisée chez moins de 10 % des

patients ayant un traumatisme du thorax. Les experts français préconisent en cas

de lésion unilatérale l’utilisation d’un bloc paravertébral[22].

3.3. LE DRAINAGE THORACIQUE

Insérer un drain thoracique est une intervention chirurgicale. Cette procédure

peut être associée à des complications. Avant d’effectuer la procédure, tous

les opérateurs sont formés adéquatement. Insérer un drain thoracique est une

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%