Plateforme biopuces à ADN Roche/ Affymetrix en routine

INNOVATION

18

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

Plateforme biopuces

à ADN Roche/ Affymetrix

en routine

Apport de l’AmpliChip CYP 450,

première biopuce marquée CE IVD,

dans l’ajustement des traitements

Installée depuis

près de 9 mois

au laboratoire central

de chimie clinique

des HUG, service du

Pr Denis Hochstrasser,

la plateforme AmpliChip

réalise en routine

et dans le cadre

d’études cliniques,

le test AmpliChip CYP450.

Ce test de génotypage

permet de prédire la

susceptibilité individuelle

au traitement de patients

souffrants de certaines

affections.

Aujourd’hui utilisées en pharmacogéné-

tique, les applications potentielles des bio-

puces sont multiples et la technologie mise

en œuvre s’appliquera dans de nombreux

domaines. En janvier 2006, une réunion a

été organisée aux HUG, entre des spécia-

listes de pharmacogénétique ou de méde-

cine de laboratoire, français (Pr Beaune,

Dr Loriot, Dr Méary) et suisses (Pr Dayer,

Pr Hochstrasser, Dr Rossier). À l’occa-

sion de cette visite, 10 000 BIO a sou-

haité interroger le Dr Michel Rossier

sur son expérience pionnière et le

Pr Philippe Beaune chez qui la première

plateforme française AmpliChip CYP P450 a

été installée en mars.

De gauche à droite :

Dr Michaëla Rebsamen,

Dr Michel Rossier, Mme Adeline Diemand,

Pr Hochstrasser et M. A. Chiappe

AMPLICHIPS AMPLICHIPS

Reportage aux Hôpitaux

Universitaires de Genève (HUG)

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

INNOVATION

19

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

Pouvez-vous nous décrire l’organi-

sation de votre laboratoire ?

« Le Laboratoire Central de Chimie Clinique

(LCCC) des Hôpitaux Universitaires de

Genève (HUG) dépend du département

de pathologie clinique dirigé par le Pr Denis

Hochstrasser. Ce laboratoire est accrédité

depuis un peu plus de 5 ans, accréditation

qui vient d’être confirmée en 2005.

L’activité du service de Chimie Clinique

nécessite des techniques très variées,

allant des gros automates de routine

pour les analyses en urgence, capables

de rendre des résultats avec un temps

médian inférieur à 35 minutes, jusqu’à

des méthodes beaucoup plus manuel-

les (chromatographie, électrophorèse,

biologie moléculaire, examens micros-

copiques). De nombreuses analyses

spécialisées sont également mises au

point au sein du service, par exemple en

toxicologie (spectrométrie de masse) ou

dans le domaine de la protéomique. Le

LCCC (qui comprend une centaine de

collaborateurs) est organisé en plusieurs

sections :

• Une section Urgence qui fonctionne

24 h/24 h autour de gros automates à

haut débit.

• Une section Routine & Qualité pour des

examens plus spécialisés (métabolites,

activités enzymatiques, marqueurs par-

ticuliers) exécutés en série, notamment

par électrophorèse ou par chromatogra-

phie. Le responsable de cette section a

aussi en charge la gestion de la qualité

pour l’ensemble du service de chimie

clinique.

• Une section d'analyses courantes,

située sur un autre site des HUG (hôpi-

taux de gériatrie et de psychiatrie).

• Une section Examens Biologiques :

analyses d'urines, de lavages broncho-

alvéolaires et autres liquides biologiques,

y compris par microscopie (analyse des

sédiments). Certains paramètres endo-

criniens non pratiqués au laboratoire

d’urgences y sont également analysés

par immuno-dosage.

• Une section Toxicologie et suivi théra-

peutique, assurant le dépistage de toxi-

ques ou le dosage des médicaments.

• Une section R&D, spécialisée dans

les approches protéomiques et la décou-

verte de nouveaux bio-marqueurs et enfin,

sous ma responsabilité (Le Dr Rossier est

privat-docent, équivalent d’un MCU-PH

dans le système français – NDRL), une

section un peu hybride, avec des intérêts

aussi bien dans le domaine de l'endo-

crinologie (hormones stéroïdes) que de la

pharmacogénétique. Nous sommes éga-

lement en charge de la surveillance des

analyses de proximité (effectuées au lit du

patient) pour toute l'institution. Une partie

des activités de ma section concerne

donc la mise en place des technologies

de biologie moléculaire appliquées à la

chimie clinique. Les disciplines ciblées

sont la pharmacologie et l’oncologie, ceci

en rapport avec les nombreux dosages de

marqueurs tumoraux ou de médicaments

déjà réalisés dans les autres sections du

service, et nous avons maintenant un recul

d'environ 6 ans dans ce domaine. »

En quelques chiffres, quelle est

l’activité des HUG ?

L’activité des HUG est répartie sur plu-

sieurs sites avec un total de 2 200 lits.

Le site principal où nous nous trouvons

représente plus de 1 000 lits et comprend

les soins aigus, y compris pédiatrie et

maternité. Le laboratoire couvre l’ensem-

ble des analyses de ce site et les analyses

spécialisées des autres sites. L’activité

des différents laboratoires est d’environ

3 millions d’analyses/an, la majorité étant

effectuée en chimie clinique. »

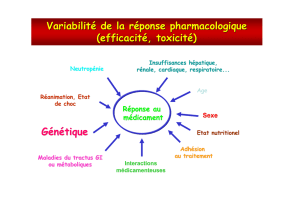

Quelle est la place de la pharma-

cologie et de la pharmacogéné-

tique dans ce contexte ?

« Les prestations de la section Toxicologie

dans le domaine du suivi thérapeutique a

depuis longtemps créé une forte interac-

tion entre le laboratoire et le service de

pharmacologie clinique du Pr. P. Dayer.

À la demande des cliniciens, les pharma-

cologues sont régulièrement consultés

en cas d’inefficacité de traitement, ou, à

l’inverse, d’effets indésirables qui peuvent

être très graves pour le patient et très

coûteux pour la société.

Dans ce contexte, l’idée d’introduire au

laboratoire la pharmacogénétique est

venue tout naturellement pour compléter

nos techniques de toxicologie analytique.

Nous avons bien entendu développé en

parallèle des méthodes conventionnelles

de phénotypage (analyse de la cinétique

d'apparition des métabolites du médica-

ment ou d'une substance analogue ayant

Le laboratoire équipé de la plateforme biopuces à ADN Roche/Affymetrix

nous est présentée par A. Chiappe

AMPLICHIPS AMPLICHIPS

INNOVATION

20

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

la même pharmacocinétique).

Naturellement, nous nous sommes inté-

ressés très tôt aux différents cytochro-

mes P450 (CYP450) très impliqués dans

le métabolisme de très nombreux médi-

caments. Ainsi, à partir de trousses com-

merciales de PCR en temps réel sur Light

Cycler (FRET) ou en Taqman, nous avons

introduit des techniques pour le géno-

typage des principaux polymorphismes

des CYP 2D6, 2C9, 2C19, entre autres.

Ces analyses sont effectuées à partir de

quelques millilitres de sang complet du

patient (en fait ses cellules sanguines),

le matériel biologique de loin le plus cou-

ramment utilisé en chimie clinique. »

Comment choisissez-vous les nou-

veaux tests de pharmacogénétique

à développer ?

« Le processus de développement de

nouvelles techniques est un peu différent

en pharmacogénétique comparativement

aux autres secteurs de la biologie clini-

que. Généralement, c’est le laboratoire

qui met en place de nouveaux dosages

et qui les propose aux services clini-

ques. Jusqu'à présent, dans le cas de

la pharmacogénétique, ce sont plutôt

les pharmacologues qui nous ont solli-

cité pour développer de nouveaux tests

répondant à un besoin précis en fonction

de l’évolution des traitements dans tel

Cas clinique

Intoxication à la codéine lié au polymorphisme

du cytochrome P450 2D6

Nous avons récemment rapporté(1) le cas d'un patient de 62 ans hospitalisé après plusieurs

jours de fatigue, dyspnée, fièvre et toux persistante. Il a subi trois mois plus tôt une chimio-

thérapie pour une leucémie chronique et il prend quotidiennement de l'acide valproïque

(1 500 mg/jour) depuis plusieurs années suite à une crise épileptique généralisée.

À son arrivée, le patient est parfaitement conscient et orienté, bien que clairement hypoxé-

mique (pO2 = 7.5 kPa (56 mmHg)). L'investigation clinique et radiologique suggère alors

une pneumonie bilatérale et un lavage broncho-alvéolaire révèle la présence de levures. Un

traitement adéquat est alors initié (ceftriaxone, clarithromycine et voriconazole) et 25 mg de

codéine sont administrés 3 fois par jour pour apaiser sa toux persistante.

Au 4e jour d'hospitalisation, alors que sa dernière prise de codéine remonte à 12 heures,

l'état du patient se détériore, celui-ci perd conscience et devient rapidement comateux. Il

est alors transféré aux soins intensifs où il est ventilé artificiellement (sa pO2 est toujours

à 7.5 kPa). L'examen neurologique révèle un coma à 6 sur l'échelle de Glasgow. Aucune

amélioration de l'état neurologique n'est observée après 90 min de ventilation (malgré

une pO2 remontée à 9.1 kPa (68 mmHg)). L'administration intraveineuse de naloxone

(2 fois 0.4 mg), un antagoniste des récepteurs aux opioïdes, résulte alors en une amélio-

ration drastique de l'état du patient qui peut alors être maintenu conscient et qui retrouve

une fonction respiratoire normale.

(1) Gasche Y. et al. 2004, N Engl J Med, 351:2827

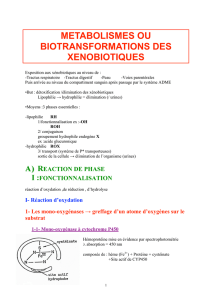

EXPLICATION PHARMACOLOGIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIQUE

La codéine est un "pro-médicament" qui doit être activé en morphine par le CYP 2D6 pour exercer son effet antitussif. L'analyse

génétique, réalisée après cet épisode, a révélé la présence de copies supplémentaires du gène codant pour le CYP 2D6 chez ce

patient, lui conférant ainsi un phénotype de "métaboliseur ultra-rapide" (comme chez environ 2-8 % de la population caucasienne).

Ce résultat a été corroboré par les dosages plasmatiques (effectués pendant l'épisode du coma) de la codéine et de la morphine,

cette dernière étant mesurée à 20 fois la concentration attendue. Le phénotype de métaboliseur ultra-rapide pour le CYP 2D6 a

également été confirmé en mesurant la cinétique du métabolisme du dextrometorphane chez ce patient.

La cause du coma a donc pu être clairement attribuée à une intoxication aux opioïdes (morphine et dérivés), due à une transforma-

tion trop rapide de la codéine. Cette surdose de morphine, due principalement à un polymorphisme du gène CYP 2D6, a encore été

exacerbée chez ce patient par le fait qu'une voie secondaire du métabolisme de la codéine, le CYP 3A4, qui inactive normalement

une partie de la codéine en norcodéine, était clairement inhibée par les autres médicaments administrés simultanément (ceci a

été confirmé par un phénotypage du CYP 3A4), et par une insuffisance rénale aiguë qui a également contribué à maintenir des

concentrations plasmatiques d'opioïdes élevées.

Ce cas démontre l'intérêt clinique à déterminer à la fois le génotype et le phénotype de certaines voies métaboliques pouvant

intervenir dans les effets indésirables de certains médicaments et d'ajuster au mieux de la situation et de façon individualisée le

dosage de ces médicaments.

AMPLICHIPS AMPLICHIPS

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

INNOVATION

21

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

ou tel secteur thérapeutique, en par-

ticulier celui de la douleur pour lequel

nous avons une expertise mondialement

reconnue à Genève. Cette interaction est

extrêmement motivante et nous entrete-

nons des liens privilégiés avec le service

de Pharmacologie Clinique (Pr. P. Dayer

et Dr J. Desmeules).

La première phase d’introduction d'une

nouvelle analyse est en règle générale

initiée au travers d’études cliniques, dont

certaines viennent d’être récemment

publiées.

Outre les objectifs spécifiques des étu-

des, bien définis en amont par l’inves-

tigateur, il s’agit aussi pour nous de

valider la pertinence clinique d’un test,

c'est-à-dire de bien définir dans quelle

situation il présentera vraiment une aide

pour la prise en charge et/ou le suivi thé-

rapeutique (choix de la molécule et de la

posologie initiale). Ainsi que mesurer et

démontrer l’impact médico-économique

favorable de l’introduction de la pharma-

cogénétique en routine. »

Comment concevez-vous la

place de la technique AmpliChip

CYP450 dans votre laboratoire ?

« Nous avions déjà des techniques (com-

merciales ou développées au laboratoire)

pour rechercher les génotypes (allèles)

les plus fréquents des CYP450 2D6

et 2C19. Notre expérience acquise en

9 mois avec l'AmpliChip nous permet

maintenant d’évaluer comparativement

les performances des différents tests.

Globalement, il existe une très bonne

corrélation analytique entre nos techni-

ques "classiques" et l'AmpliChip, mais la

biopuce permet en un seul test de com-

biner l’étude des allèles 2D6 et 2C19.

Surtout, un des avantages majeurs per-

mis par le format biopuce est la capacité

d’explorer en même temps un nombre

beaucoup plus important d’allèles (pour

le CYP 2D6, du moins), en particulier

des allèles fréquemment rencontrés chez

les patients d’ethnies non caucasiennes

que nous ne pouvons pas rechercher de

façon systématique simplement en multi-

pliant le nombre de tests.

Pour une ville internationale et cosmo-

polite comme Genève, et face à l’accé-

lération des échanges inter-culturels et

des migrations de population, pouvoir

rechercher des polymorphismes a priori

rares, mais néanmoins répandus dans

d'autres ethnies, répond presque à une

exigence éthique.

Enfin, un autre intérêt de la biopuce est

de pouvoir définir, en cas d'allèle multi-

dupliqué détecté simultanément avec un

allèle déficient, l'identité de l'allèle impli-

qué afin de mieux prédire le phénotype

résultant (seule la duplication d'un allèle

normal donnera un phénotype de méta-

boliseur ultrarapide). Cette distinction ne

peut pas être faite avec une méthode de

génotypage classique. »

Quels développements

espérez-vous sur AmpliChips ?

« Ils sont nombreux. En effet, les poten-

tialités de cette technologie sont énor-

mes. Actuellement, nous déterminons

les polymorphismes de deux gènes, mais

nous pourrions tout aussi bien analy-

ser plusieurs milliers de gènes simulta-

nément sur le même genre de

puce. La limitation n'est plus

d'ordre technologique, mais

la question consiste mainte-

nant à déterminer quels sont

les gènes pertinents dont l'ana-

lyse permettra d'améliorer la prise

en charge du patient. Par exem-

ple, aujourd’hui le test AmpliChip

CYP450 donne des informations sur la

pharmacocinétique des médicaments à

voie métabolique hépatique CYP 2D6 et

2C19-dépendants, mais nous espérons

pouvoir un jour rechercher des polymor-

phismes dans les gènes-clés intervenant

également dans la pharmacodynamie

des médicaments.

En outre, les développements en cours

dans le domaine de l'oncologie sont

aussi immenses, et notre laboratoire, qui

travaille également sur les phénomènes

de régulation épigénétique par hypermé-

thylation, attend beaucoup de la techno-

logie des puces à ADN.

Nous ne doutons pas que ce type de

plateforme s’ouvrira à un grand nombre

d’applications. »

Vos plateformes de biologie molé-

culaire, qu’il s’agisse du Light

Cycler ou de l’AmpliChip, sont-

elles exclusivement utilisées par le

service de Chimie clinique. Quelle

est votre philosophie en terme de

mise en commun de moyen ?

« Vous avez raison de m’interroger sur

ce point. En effet, la politique du service

est très en faveur de l’ouverture de ces

plateformes à d’autres services, pour

d’autres applications. C’est déjà le cas

pour la PCR en temps réel (Light Cycler)

utilisée par d’autres services, par exem-

ple pour le génotypage en routine des

Apolipoprotéines E ou dans des domai-

nes plus expérimentaux comme la trans-

plantation d'îlots pancréatiques (étude

du relargage des cellules Bêta dans la

circulation sanguine après transplanta-

tion, par analyse des ARN messagers

circulants de l’insuline).

Si ce n’est pas encore le cas pour la

plateforme AmpliChip, les dévelop-

pements de nouveaux tests nous

imposeront forcément d’aller dans

cette voie d’une communauté de

moyens. Cette mise en commun

de plate-formes techniques est

d'ailleurs un des points centraux du

projet de regroupement des laboratoires

actuellement en cours aux HUG. »

Cette plateforme est à la pointe en

matière d'innovation biologique.

Cette image novatrice est-elle

importante pour votre laboratoire ?

« Oui. On est toujours sensible à l’ima-

ge de son laboratoire ! Physiologiste

et endocrinologue de formation initiale

AMPLICHIPS AMPLICHIPS

INNOVATION

22

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

RO C H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006 ROC H E DIAG NOSTICS - 10 000 B IO N°74 - MAI 2006

Question à…

Pr Philippe Beaune, responsable

du pôle Biologie Hôpital Européen

G. Pompidou (HEGP), Paris

En tant que spécialiste du cytochro-

me P450, quel est pour vous l'intérêt

d’intégrer la plateforme DNA Roche/

Affymetrix dans votre laboratoire ?

« Nous travaillons depuis longtemps dans

le domaine de la pharmacogénétique et

nous constatons aujourd’hui que son inté-

rêt commence à s’imposer dans les esprits.

Cependant, il est encore difficile de développer

cette discipline en routine dans un laboratoire

de chimie clinique. Certaines applications sont

bien définies mais des études de validation

doivent encore être faites. Sous l’égide de

l’INSERM, nous mettons en place plusieurs

réseaux de pharmacogénétique pour définir

les études et méthodologies qui permettraient

de valider le concept de pharmacogénétique

en pratique clinique de routine.

D’autre part, nous pensons que les biopuces

sont promises à un grand développement et

il nous semble qu’introduire cette technologie

dans notre laboratoire, sur un sujet que nous

connaissons bien nous permettra d’en avoir la

meilleure approche possible. Dans beaucoup

de domaines thérapeutiques, les cliniciens

ne sont pas demandeurs, mais dans le cadre

d’essais cliniques nous aurons la possibi-

lité par une technique simple de donner des

réponses pertinentes, permettant d’élargir le

champ de la pharmacogénétique actuelle.

Donc, pour résumer, 3 intérêts majeurs :

• donner de la puissance à nos études de

validation et réaliser nos travaux de recherche

dans de très bonnes conditions,

• introduire cette technologie que nous pen-

sons d’avenir à de multiples développements

possibles en biologie ; en mesurer toutes les

possibilités et la praticabilité,

• développer la pharmacogénétique à

l’hôpital. »

Quelles sont pour vous les limites

de la pharmacogénétique ?

« Elles sont dictées par l’évolution de la

recherche pharmaceutique. Les R&D des

laboratoires connaissent de mieux en mieux,

et de plus en plus tôt, les enzymes impliquées

dans le métabolisme des nouvelles molécules

en développement. Dans la mesure du possi-

ble, tout est fait pour de modifier une molécule

pour la rendre moins dépendante d’un cyto-

chrome. Mais cela n’est pas toujours possible,

car l’activité de ces molécules est souvent liée

à leur structure tri-dimensionnelle et donc à

leur métabolisme cytochrome-dépendant.

De plus toutes les enzymes impliquées dans

le métabolisme des médicaments présentent

de nombreux polymorphismes génétiques.

Au total, il y aura donc toujours des compro-

mis pour le design de ces molécules entre

performance et confort (métabolisme hépati-

que, effets secondaires, pharmacodynamie…).

Dans ce contexte, l’exclusion totale de l’inte-

raction du 2D6 et 2C19 dans le métabolisme

des médicaments me semble peu probable. »

Votre service travaille beaucoup sur

les psychotropes, qu’envisagez-vous

dans ce cadre ?

« Vous faites référence au "Réseau

Pharmacogénétique des Psychotropes"

coordonné par le Pr Marion Leboyer (service

de psychiatrie, Créteil). En effet, les psycho-

tropes sont une bonne cible d’application

dans ce domaine, et l’idée du réseau est

de valider la démarche de pharmacogéné-

tique. Pour cela nous étudierons comment

mieux utiliser ces médicaments ; adaptation

de la dose ou de la molécule en fonction des

données de la pharmacogénétique. Dans ce

cadre, nous envisageons bien sur que soient

développées d’autres enzymes du métabo-

lisme aussi impliquées dans d’autres classes

thérapeutiques. Je pense qu’une très vaste

connaissance théorique sur le sujet et que

le "défrichage" sont d’ores et déjà acquis.

Maintenant il nous faut modéliser et valider

l’utilisation de ces tests en routine. »

Pour d’autres applications ?

« Bien entendu. Ce n’est pas une pensée

révolutionnaire, nous souhaitons que se déve-

loppent sur le standard Roche Affymetrix

d’autres applications et nous avons des idées

déjà bien avancées sur les classes thérapeu-

tiques : par exemple, les anti-cancéreux, les

immunosuppresseurs, et les anticoagulants.

Je pense effectivement qu’une plateforme

unique permettant de développer différentes

applications semble préférable à une multipli-

cation de systèmes pour chaque application.

Il doit y avoir une logique similaire aux autres

domaines de la biologie (immuno-analyse,

biologie moléculaire…).

Par ailleurs chaque biopuce devra, dans ce

cadre, évoluer aux rythmes des connais-

sances cliniques. À l’issue de cette visite

très intéressante au service de biochimie du

Pr Hochstrasser, et aux conversations fruc-

tueuses avec le Dr Michel Rossier et Mr A.

Chiappe, j’accueille avec grand plaisir l’idée

d’évaluer dans mon laboratoire la biopuce

Roche P450. »

NB : La plateforme a été installée au laboratoire

du Pr Baune en mars 2006. Son fonctionnement

est sous la responsabilité du Dr Marianne Loriot,

pharmacogénéticienne.

AMPLICHIPS AMPLICHIPS

6

6

1

/

6

100%