L`élargissement : une réponse européenne au nouvel ordre

L'élargissement : une réponse européenne au nouvel ordre

économique mondial

Claude Martin

Même si l'élargissement de l'Europe est un véritable défi pour les quinze pays déjà membres,

l'UE n'a cessé de soutenir les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale en leur

offrant une perspective d'adhésion. Ce processus auquel se sont joints trois pays

méditerranéens (Chypre, Malte et la Turquie s'insère dans un contexte économique de

libéralisme et de mondialisation des échanges où les frontières et les règles du commerce

international évoluent constamment. De ce point de vue, l'élargissement peut être interprété

comme une réponse européenne au nouvel ordre économique mondial. Pour la grande Europe

de demain, les enjeux du développement sont liés aux potentiels d'échanges et à la

libéralisation des capitaux dans les pays candidats. Des problèmes économiques persistent. Ils

concernent, principalement, l'énergie, la reconversion de secteurs industriels, l'agriculture et le

marché du travail. Enfin, la démocratisation et les effets de décentralisation introduisent des

risques d'affaiblissement des Etats, avec l'apparition de nouveaux acteurs économiques, voire,

d'organisations illégales ou à la limite de la loi. Dans ces différents contextes, il paraît difficile

de formuler un scénario de l'après élargissement. S'agissant du développement des pays

candidats les plus avancés, on peut tirer quelques enseignements sur leurs perspectives, en

comparant leur situation avec celle de pays tels que la Grèce et le Portugal avant leur

adhésion. Plus globalement les problèmes concernent le devenir de la grande Europe et les

risques d'une périphérisation des économies d'Europe centrale. Parmi les hypothèses

formulées, la plus probable nous paraît être celle d'une Europe à plusieurs centres, Europe

dans laquelle les régions développeront leur propre logique de prospérité.

1. Mondialisation et recomposition de l’Europe. Deux histoires

parallèles

.1. Le nouveau contexte mondial

a mondialisation est un phénomène relativement récent, facilité par la révolution de

l'informatique (Internet) la chute du mur de Berlin et la libéralisation des mouvements de

capitaux dans l'Union Européenne . La mondialisation ne se limite pas à l'ouverture des

frontières ou à l'Investissement direct étranger. Elle se traduit par un rapprochement

économique, politique et écologique des sociétés, porté par des technologies (connexion des

entreprises et des marchés, télévision par satellite, Internet…). L'impact mondial de la crise

financière qui a commencé en juillet 1997 dans le Sud-Est asiatique illustre bien l'étendue et

la rapidité de ces interconnexions entre différents réseaux. La mondialisation correspond aussi

au basculement d'une bonne partie de la planète dans l'économie de marché et au triomphe du

libéralisme.

Historiquement, la libéralisation des échanges est un processus engagé par le GATT (General

Agreement on Tarifs and Trade) et souscrit par 23 pays occidentaux en 1947. Son programme

consistait à réduire les tarifs douaniers, limiter les barrières protectrices et éliminer les

discriminations en matière de commerce international. L'objectif était d'engager un processus

continu de libéralisation du commerce, favorable au développement de l'investissement, à la

création d'emplois et à l'expansion des échanges . Depuis 1947, diverses négociations vont

aboutir, en 1994, à la création de l'Organisation Mondiale du Commerce. L'OMC est une

organisation inter-gouvernementale à part entière. Signée à Marrakech par 125 Etats, sa

mission est d'élargir le champ de la libéralisation et d'arbitrer les conflits commerciaux.

Quatre ans plus tard, en 1999 à Seattle, l'OMC, avec 135 Etats membres, est devenue le cadre

réglementaire de la mondialisation de l'économie. Les pays signataires se sont engagés à

libéraliser l'agriculture et les services et à prendre quelques règles dans les domaines de

l'environnement, du social et de la santé. De même le projet de l'AMI (Accord Multilatéral sur

l'Investissement ) négocié dans le cadre de l'OCDE permettrait la non discrimination des

investisseurs étrangers en créant ainsi des droits mondiaux pour les entreprises .

2. L'émergence de l'Europe économique

Tandis que le monde se globalise, le dynamisme européen prend la forme d'un arc industriel

dont la pointe nord-ouest se trouve au niveau de Manchester, le centre en Rhénanie et

l'extrémité sud-est au cœur de l'Italie du Nord. La concentration urbaine et la densité du trafic

commercial font de cette épine dorsale de l'Europe, une des zones les plus actives au monde.

C'est autour de cette banane bleue ainsi perçue par les cosmonautes et photographiée par les

satellites, que se dessine l'Europe économique construite à partir de 1950.

L'association, en 1951, de six pays au sein de la Communauté Européenne du Charbon et de

l'Acier (CECA) , est le véritable point de départ du processus. En 1957, le Traité de Rome

réunit l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas au sein de

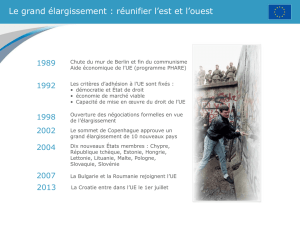

la Communauté Economique Européenne (CEE). Dès lors, l'Union Européenne ne cesse de

s'élargir du Nord au Sud avec l'adhésion successive, du Danemark, de l'Irlande et du Royaume

Uni en 1972,

de la Grèce en 1981, de l'Espagne et du Portugal en 1986, de l'Autriche, de la Finlande et de la

Suède en 1995. Les critères d'adhésion, fixés en 1993 à Copenhague, se définissent ainsi :

- être un pays européen (appartenance géographique, politique et culturelle)

- garantir la démocratie

- être compétitif sur les marchés de l'Union

- s'aligner sur la législation communautaire (acquis)

- souscrire aux objectifs politique, économique et monétaire de l'UE

En décembre 2002 à Copenhague, une fois de plus, les Présidents, Chanceliers et Premiers

Ministres de l'Union engagent un cinquième élargissement et décident d'intégrer dix nouveaux

membres parmi lesquels huit sont des Etats du Centre et du Nord de l'Europe et deux

appartiennent au Bassin Méditerranéen . L'adhésion de deux Etats balkaniques est reportée à

2007. La Turquie est reconnue comme treizième candidat. Le dynamisme politique du

continent européen est un fait remarquable. Une nouvelle géographie se dessine avec un

potentiel accru d'un million de kilomètres carrés en surface, une population de 370 millions

d'habitants et une économie de l'ordre de 9 milliards d'euros, capable de rivaliser avec celle

des Etats-Unis.

2. L'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale

Les 12 et 13 décembre derniers, le Conseil européen de Copenhague a permis de clore les

négociations avec dix pays (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Rép. tchèque, Slovaquie,

Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte), pour une adhésion définitive au 1er mai 2004.

Copenhague entérine également la clôture de l'ensemble des chapitres de négociation.

L'élargissement de l'Europe aux pays d'Europe centrale et orientale, quel que soit le délai et au

delà des inquiétudes qui se manifestent de part et d'autre, est l'occasion de prendre la mesure

des nouveaux potentiels dont dispose ou disposera l'Europe Unie en termes commerciaux et

financiers.

2.1. Les échanges commerciaux

Après l'effondrement du début des années 90, le commerce intérieur de l'Europe centrale a

connu une reprise grâce à la conjugaison du libre-échange et des stratégies des firmes

multinationales. Si l'on considère les 12 pays candidats en Europe centrale (incluant les pays

baltes et balkaniques) on observe que la presque totalité de leurs échanges sont réalisés avec

leur proximité immédiate, c'est-à-dire avec le reste de l'Europe. Toutefois, l'orientation et

l'importance des échanges varient selon la zone géographique et les secteurs d'activité.

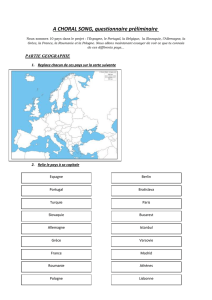

Sur le plan géographique, on distingue trois groupes de pays :

- Les Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) mais aussi une partie de la Pologne orientés

vers l'Europe du Nord et le Royaume Uni,

- Les Pays d'Europe centrale (Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie et Pologne

occidentale), orientés vers la zone Allemagne.

- les Pays Balkaniques (Bulgarie, Roumanie) plus orientés vers l'Italie, la Grèce et l'ex-

Yougoslavie et moins dépendants de l'Allemagne

Leurs résultats économiques varient selon les secteurs d'activité et leur localisation

géographique.

Ainsi, dans l'automobile, cinq pays candidats (Rép. Tchèque, Hongrie, Pologne, Slovaquie et

Slovénie), réalisent 75 % des échanges du secteur avec l'UE 15.

Ces résultats s'expliquent en partie par la proximité des grands marchés européens, l'existence

d'une main d'œuvre spécialisée, combinée à des technologies modernes (importées), des

politiques fiscales et de formation et par un effort dans la préparation des sites de

délocalisation .

Si l'on cherche à comparer les pays membres de l'UE exportateurs vers les pays candidats

d'Europe centrale et des Balkans, il faut tenir compte de leurs performances intra-

communautaires et extra-communautaires. …).

Pour savoir si un pays est performant il faut rapporter le montant de ses exportations à

destination des pays candidats à ses exportations intra-communautaires. Ces performances

doivent être corrigées de la distance géographique (absence de frontière commune, liens

historiques ou culturels. La différence par rapport à l'équilibre permet d'apprécier la marge de

progression des exportations d'un pays de l'UE dans la zone PECO (Tableau 1).

Tableau 1. Taux de couverture des exportations potentielles par les exportations observées de

l'UE à destination des PECO (données 1997)

PECO Pologne Hongrie Slovaquie etTchéquie Bulgarie Roumanie

UE 15 51% 46% 97% 44% 41% 53%

France 60% 64% 74% 53% 35% 61%

Allemagne 45% 36% 137% 39% 43% 55%

Autriche 101% 65% 145% 94% 85% 90%

Italie 80% 88% 84% 67% 42% 102%

Sources : Elargissement. Série Stratégie. RES 06 - 23 avril 2001

Les performances commerciales de la France, inférieures au potentiel, dépassent la moyenne

des performances de ses partenaires. L'Autriche et l'Italie font mieux que la France.

Tableau 2. Taux de couverture des exportations potentielles par les exportations observées des

PECO à destination de l'UE en 1997

PECO* Pologne Hongrie Slovaquie etTchéquie Bulgarie Roumanie

UE 15 37% 28% 79% 32% 42% 47%

France 32% 29% 52% 23% 32% 43%

Allemagne 63% 27% 127% 32% 40% 53%

Autriche 35% 37% 101% 70% 39% 52%

Italie 28% 37% 59% 41% 61% 97%

Sources : Elargissement. Série Stratégie. RES 06 - 23 avril 2001

En sens inverse la marge de progression des exportations des PECO vers l'Union européenne

reste importante. Il est probable que les importations de l'Union en provenance des pays

candidats se renforceront plus rapidement que les exportations de l'Union vers ces pays

(Tableau 2).

Parmi les pays candidats, la Hongrie occupe une place particulière avec près de 80 % de ses

exportations à destination de l'Union.

La moindre performance d'autres pays candidats peut s'expliquer par leur mauvaise adaptation

à la demande européenne, par l'absence de maîtrise des techniques et des réseaux de vente.

2.2. Les mouvements de capitaux

Les possibilités financières des pays candidats sont liées aux mouvements de capitaux.

Dans l'Union Européenne, ceux-ci sont libéralisés pour toutes les formes d'investissements :

directs, immobiliers et de portefeuille. Dans les PECO, le processus de libéralisation des

mouvements de capitaux a déjà commencé et le désir d'adhésion accélère le processus.

La libéralisation produit des effets positifs lorsque l'économie nationale est stable et que les

politiques économiques sont crédibles. Dans toute l'Europe de l'Est, les systèmes bancaires

ont connu une profonde restructuration. Aujourd'hui ils sont presque complètement privatisés.

En 2002-2003, il faut s'attendre à l'achèvement des privatisations des grandes banques dans

six pays candidats (Pologne, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Roumanie et Bulgarie).

Les participations étrangères prévues fin 2002 dans les systèmes bancaires de ces pays sont de

l'ordre de 75 % en Pologne, 90 % en Lituanie, 83 % en Slovaquie, 41 % en Slovénie, 57 % en

Roumanie et 79 % en Bulgarie.

Certains pays bénéficient de financements pour renforcer leurs capacités administratives, leurs

infrastructures et leurs équipements (PHARE, ISPA et SAPARD) dont les principaux

bénéficiaires sont la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie.

Partout se sont ouverts des marchés financiers mais les transactions sont encore peu

diversifiées.

L'Investissement Direct Etranger (IDE) est perçu par les gouvernements de ces pays comme

un moyen indispensable pour accélérer le processus d'ajustement des entreprises et faciliter la

réintégration des économies dans l'économie mondiale. Au niveau économique,

l'investissement direct étranger a un rôle non négligeable sur l'investissement global y compris

sur la balance des paiements. En 2000, les IDE à destination des PECO se sont élevés à près

de 21 milliards de dollars. Cumulés depuis 1990, ils atteignent près de 100 milliards de dollars

pour l'ensemble de la zone, dont 80 % environ en provenance de l'Union. La répartition de

l'IDE n'est pas uniforme : la Pologne, la République Tchèque et la Hongrie en détiennent plus

de 70 %.

Les principaux investisseurs européens dans la zone ont été l'Allemagne (25 %), les Pays-Bas

(16%) et l'Autriche (14 %). La majeure partie de ces investissements porte sur quelques

projets industriels importants (automobile, télécommunication, hydrocarbure..) dans un

nombre réduit de pays, retenus en fonction de facteurs d'attraction.

Les implantations étrangères sont favorisées dans les secteurs prioritaires (industrie, grande

distribution, banques) et dans certaines régions. Ces investissements se répartissent entre les

PECO essentiellement selon l'avancement de leurs réformes à l'exception de la Pologne qui

tout en possédant le plus grand marché, en attire moins.

Les firmes multinationales de la zone Japon Asie -Pacifique investissent également dans les

PECO Pour les FMN, les changements survenus dans les PECO ont créé un nouvel espace

pour redéployer leurs activités. Elles disposent d'un pouvoir de négociation avec ces

gouvernements d'autant plus fort qu'elles peuvent choisir le lieu de leur délocalisation. Leur

mondialisation commerciale et financière s'appuie avant tout sur la mondialisation de la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%