universite de nantes - Service Central d`Authentification Université

1

UNIVERSITE DE NANTES

________

FACULTE DE MEDECINE

________

ANNEE 2008 N°6

THESE

pour le

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

QUALIFICATION EN MEDECINE GENERALE

par

Sophie BONNETIER PICHIERRI

Née le 1er Octobre 1978 à Le Mans

________

Présentée et soutenue publiquement le

Mercredi 5 Mars 2008

________

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DU SYNDROME

CONFUSIONNEL DU SUJET ÂGÉ HOSPITALISÉ :

UNE ÉVALUATION DES PRATIQUES PLURI PROFESSIONNELLES

EN COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE.

________

Président du Jury : Monsieur le Professeur Gilles BERRUT

Directeur de thèse : Monsieur le Docteur Pascal CHEVALET

INTRODUCTION

Le syndrome confusionnel survient de façon très fréquente chez les personnes

âgées hospitalisées.

La gravité du syndrome confusionnel du sujet âgé est liée à un risque accru de

complications médicales (chutes, complications de décubitus, déshydratation …) et

de complications sociales. La mortalité des patients, immédiate et à un an,

présentant un syndrome confusionnel est importante. Le pronostic fonctionnel peut

être réservé et, à long terme, le risque d’institutionnalisation et de troubles cognitifs

durables est majeur.

Il pose un problème de santé publique : augmentation du coût financier de

l’hospitalisation, de la durée de séjour, des besoins de surveillance, du coût des

aides à domicile ou de la vie en institution. Le syndrome confusionnel peut exister à

l’admission ou apparaître durant l’hospitalisation. On peut donc dans ce dernier cas

le considérer comme un marqueur de la qualité des soins.1,2

De nombreuses études ont été menées pour élaborer des méthodes de dépistage et

de prévention du syndrome confusionnel de la personne âgée, des outils

diagnostiques et des conseils pour sa prise en charge. Néanmoins, la définition

même du syndrome confusionnel reste controversée et les difficultés de sa prise en

charge chez le patient âgé sont multiples.

Les difficultés diagnostiques s’expliquent par le caractère sémiologique souvent

subjectif, par la fluctuation des troubles, par l’existence de différentes formes

cliniques parfois trompeuses. Le « piège » est plus grand encore chez des

personnes aux antécédents de démence ou de troubles psychiatriques. Le syndrome

confusionnel chez la personne âgée hospitalisée peut être méconnu.

Les difficultés thérapeutiques sont nombreuses. La prise en charge du syndrome

confusionnel est problématique et pose à tous les professionnels exerçant en

gériatrie des questions d’ordre éthique : l’utilisation des contentions physique et/ou

chimique, l’information à donner au patient, et l’implication de la famille dans le soin.

Ces problèmes peuvent générer une inquiétude pour les soignants.

La prise en charge des complications médicales est primordiale mais prend-on assez

en compte la souffrance psychologique du patient et de sa famille ?

Au regard de toutes ces problématiques, la prévention apparaît essentielle. Il est

ainsi important pour les équipes médicales et soignantes de savoir « repérer » les

sujets à risque de confusion.

L’enjeu est donc d’améliorer la prise en charge du syndrome confusionnel durant

l’hospitalisation dans le but de diminuer la survenue de complications et la durée des

troubles et ainsi la morbimortalité chez les patients âgés.

Peut-on élaborer, à travers la lecture d’articles, des recommandations simples,

applicables à un exercice professionnel dans un court séjour gériatrique ? Et peut-on

après étude des pratiques, aboutir à des actions d’amélioration ?

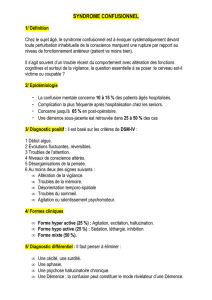

I. LE SYNDROME CONFUSIONNEL DU SUJET AGE

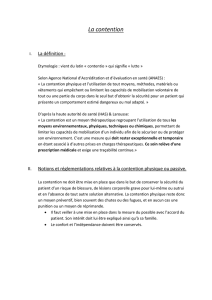

A.Définition

Le syndrome confusionnel (SC), « delirium » en anglais, se manifeste par une

perturbation cognitive globale, d’apparition brutale avec installation des signes sur

quelques heures ou quelques jours au maximum. Les signes sont fluctuants dans le

temps et en intensité. Il s’agit d’une faillite temporaire et potentiellement réversible du

fonctionnement cérébral.3 Cet état est transitoire mais peut durer de quelques jours à

plusieurs semaines.

Les facteurs étiologiques sont en général multiples (causes métaboliques,

organiques, toxiques, psychologiques) et peuvent parfois ne pas être retrouvés.

Les patients âgés sont particulièrement à risque. Le vieillissement cérébral, les

troubles sensoriels, la faiblesse organique expliquent cette fragilité. Le SC est un des

marqueurs cliniques d’un état de fragilité (« frail elderly »), comme la chute ou

l’incontinence.4

B.Historique

La confusion est déjà observée dans la Grèce Antique par Hippocrate (460-366 av.

J.-C.). 5

Il décrit des états d’agitation, d’excitation et d’insomnie sous le terme de « phrenitis »

ou encore des états de « lethargus » caractérisés par une somnolence, une inertie,

un émoussement des sens6, et ceci en accompagnement des fièvres ou d’autres

maladies graves, sans que l’on fasse le lien de cause à effet.

Il semblerait même que quelques années avant Hippocrate, Caelius Aurelianus

aurait utilisé la notion de « phrenitis »7.

C’est Celsus (25 av. J.-C.-50 apr. J.-C.) qui utilise le terme de « delirium » -du verbe

delirarer : s’écarter du sillon- pour décrire un trouble mental survenant dans les états

fébriles8.

Le terme de « confusion mentale » apparaît en France en 1851 avec Delasiauve9.

Pinel avait décrit en 1809 l’« idiotisme » après une émotion intense, et Esquirol avait

avancé le concept de « démence aiguë» en 1814.

Philippe Chaslin écrit en 1895 - dans « la confusion mentale primitive » :

« Les règles diagnostiques sont impossibles à établir d’une façon générale, car la

confusion mentale est plus que toute autre affection susceptible de revêtir une

apparence extrêmement variée. » 6

Il abandonne en 1915 cette définition au profit du « syndrome confusionnel ». Il

affirme ainsi une étiologie organique du trouble.

Régis et l’Ecole bordelaise avaient décrit en 1901 un état de torpeur avec une

désorientation. Plus tard ils insistent sur la recherche de la cause qui pour eux est

essentiellement de nature toxi-infectieuse.

Le terme de syndrome confusionnel sera préféré à celui de confusion pour mettre en

avant l’existence d’une affection somatique sous-jacente. 5

C.Physiopathologie

La physiopathologie du Syndrome Confusionnel du sujet Agé (SCA) est mal connue.

Elle est probablement multifactorielle.

1.Particularités du sujet âgé

Les modifications neuropsychologiques survenant avec l’âge expliquent une moindre

résistance aux facteurs de stress10. Le SC touche par conséquent particulièrement

les sujets âgés.

Le vieillissement cérébral est un phénomène complexe et difficile à étudier. En effet,

plusieurs mécanismes entrent en jeu et il est difficile de corréler la clinique ou les

capacités intellectuelles avec les données anatomiques, histologiques,

neurochimiques et vasculaires3.

Il se traduit par des modifications macroscopiques (diminution du poids cérébral,

atrophie corticale), des modifications histologiques (perte cellulaire, apparition de

plaques séniles, augmentation de la charge cellulaire en lipofuchsine), des

modifications neurochimiques (diminution du système dopaminergique, diminution

des enzymes du système cholinergique, diminution du système GABAergique).

Les modifications vasculaires sont controversées : la circulation cérébrale est

longtemps conservée, la diminution du débit sanguin cérébral serait donc la

conséquence et non la cause du vieillissement cérébral3.

De plus, les contextes culturel, psychoaffectif et sensoriel influencent le vieillissement

cérébral3.

2.De multiples hypothèses

Plusieurs hypothèses de physiopathologie sont émises.

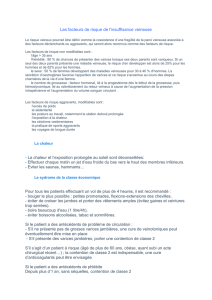

Des déséquilibres dans la neurotransmission des voies cholinergique et

dopaminergique sont le plus souvent mis en cause1.

Inouye et al1 envisagent aussi le rôle des cytokines de l’inflammation par altération

de la neurotransmission et augmentation de la perméabilité de la barrière

encéphalique. Le stress chronique, par augmentation des cytokines et par

hypercortisolisme chronique constituerait également un facteur important.

Les enregistrements EEG ne sont pas spécifiques du SC. Il existe un ralentissement

global avec apparition d’ondes alpha et theta. L’EEG est similaire quelque soit la

forme clinique (en dehors des SC dus à un syndrome de sevrage en alcool ou en

benzodiazépines où il peut être normal). 8, 11

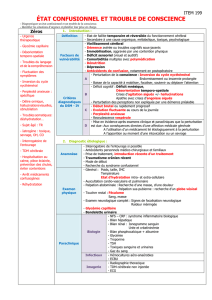

D.Diagnostic

1.Critères diagnostiques du DSM-IV

Il a longtemps été difficile pour les cliniciens de s’entendre sur une définition des

critères diagnostiques de ce que l’on appelait encore la « confusion ».

Actuellement, plusieurs études se basent sur la définition du « delirium » par

l’American Psychiatric Association dans le DSM-IV en 1995 12,13 :

A. Perturbation de la conscience (c'est-à-dire baisse d'une prise de conscience claire

de l'environnement) avec diminution de la capacité à mobiliser, focaliser, soutenir ou

déplacer l'attention, et avec une désorganisation de la pensée relevée par des

propos incohérents.

B. Modification du fonctionnement cognitif (tel qu'un déficit de la mémoire, une

désorientation temporo-spatiale, une perturbation du langage avec recherche de

mots et fuite des idées, une altération du cycle veille/sommeil, une augmentation ou

une diminution de l’activité) ou bien une perturbation des perceptions (illusions,

hallucinations) qui ne s’expliquent pas mieux par une démence préexistante,

stabilisée ou en évolution.

C. La perturbation s'installe en un temps court (habituellement quelques heures ou

quelques jours) et tend à avoir une évolution fluctuante tout au long de la journée.

D. Mise en évidence, d'après l'histoire de la maladie, l'examen physique ou les

examens complémentaires d'une perturbation due aux conséquences physiologiques

directes d'une affection médicale générale, d’une exposition à un toxique ou d’un

syndrome de sevrage.

Des troubles de l’humeur 11 sont aussi décrits avec une perplexité, une anxiété3, des

phases d’irritabilité, d’angoisse, de peur, des éléments de discours paranoïaques, et

des phases d’apathie, de troubles dépressifs1.

Le diagnostic est donc essentiellement clinique. Néanmoins tous ces critères sont

soumis à l’interprétation de l’examinateur. Les difficultés sémiologiques sont donc

bien réelles.

On retrouve dans les travaux anglo-saxons des outils diagnostiques réalisables au lit

du malade et reproductibles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

1

/

121

100%