THEME 3 (ECO) : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

1

THEME 3 (ECO) : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

Question : La croissance économique est-elle compatible avec la préserva-

tion de l’environnement ?

Ce chapitre est consacré à une réflexion critique sur les relations entre croissance économique et pré-

servation de l’environnement.

Tout d’abord, il faut montrer qu’une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées est

impossible puis présenter les interactions entre les quatre types de capitaux (humain, naturel, social et insti-

tutionnel, physique) et leurs effets sur le bien-être en soulignant les limites de cette approche, notamment en

matière d’évaluation monétaire.

Il faut ensuite faire une présentation critique de la notion de développement durable à travers la défi-

nition du rapport Brundland, mais aussi de mettre en évidence les difficultés à mettre en œuvre des poli-

tiques au nom du développement durable.

Enfin, on souligne deux conceptions de la soutenabilité : la soutenabilité faible et la soutenabilité

forte, ces deux conceptions montrant les divergences quant à la définition du développement durable.

Il s’agira ensuite de présenter une analyse des instruments économiques dont disposent les pouvoirs

publics, en s’appuyant sur l’exemple de la politique climatique. L’idée générale est la primauté du politique

sur l’économique. En effet, il apparait difficile de poursuivre un mode de production fondé sur l’utilisation

massive des ressources naturelles, et générateur d’une dégradation de l’environnement. Les instruments ré-

glementaires, fiscaux et marchands sont conçus avant tout comme des outils qui ne peuvent fonctionner

efficacement qu’en présence d’une volonté politique forte. Ces instruments de politique économique doivent

permettre de répondre aux défaillances du marché.

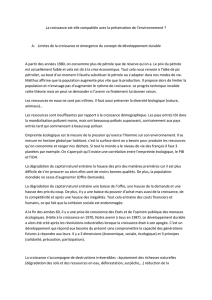

Les politiques climatiques n’ont pas pour objectif de compenser l’intégralité des dommages provo-

qués par la concentration de gaz à effet de serre, mais de favoriser la réduction des émissions de CO2 tant

que les coûts de la dépollution restent inférieurs et égalisent ceux qui résulteraient d’une non-intervention.

Il s’agira d’effectuer une présentation critique de chacun des instruments que sont la réglementation,

la taxation et le marché de quotas d’émission. Il faudra se rappeler les notions d’offre et de demande et

d’allocation de ressources acquises en classe de Première.

Plan :

Introduction. Doc.1 p142

I. Le développement et l’amélioration du bien-être résultent de la croissance économique mais

aussi de l’interaction de plusieurs types de capital.

A. Croissance économique, développement et bien-être.

B. Le bien-être résulte de quatre grands types de capital.

Doc.3 p145

C. Croissance, environnement et biens communs.

Polycopié : doc.1, doc.2, doc.3, doc.4, doc.6, doc.7 et doc.8

Doc.1 doc.2 p168

II. L’analyse économique du développement durable et les limites de la croissance.

A. Les objectifs du développement durable.

Doc.2 p146 ; doc.4 p147

B. Le débat sur la substituabilité des capitaux.

Doc.2 p148 ; doc.4 p149

Doc.2 p150

Polycopié : doc.7

2

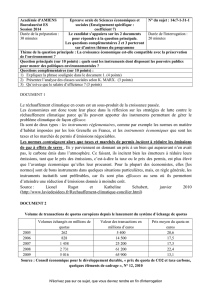

III. Les instruments pour mener des politiques climatiques.

A. La contrainte : la réglementation. Doc.1 (polycopié)

B. L’internalisation des externalités :

- La taxation. Doc.4 (polycopié) ; doc.3 p165

- Les marchés de quotas d’émission. Doc.1 (polycopié)

IV. La mise en œuvre de ces instruments et ses difficultés.

Compléments :

La recherche d’indicateurs pour mesurer la soutenabilité de la croissance économique et du

développement.

A. Les insuffisance du PIB.

B. Comment mesurer le bien-être et la soutenabilité ?

C. La complexité de la construction d’indicateurs.

Annexes.

Introduction.

il apparait incontestable que la croissance économique a permis, depuis deux siècles environ, une

élévation sans précédent du niveau de vie. Mais, depuis quelques décennies (années 1970), une prise de

conscience des dégâts environnementaux et parfois humains engendrés par la croissance économique s’est

développée.

L’accroissement de la production de biens et de services se traduit-il toujours par une augmentation

du bien-être ? La croissance économique est-elle, à long terme, compatible avec la préservation des équi-

libres écologiques et humains ? En d’autres termes, notre modèle de développement est-il durable ou plus

exactement soutenable ?

Les réponses à ces questions sont essentielles. En effet, au cours de l’histoire, un certain nombre de

sociétés ont disparu car elles ne parvenaient pas à reproduire des composantes essentielles de leur capital. Il

s’agit du capital économique sans lequel il ne peut y avoir de croissance de la richesse dans le temps. Mais il

s’agit aussi du capital d’équité sociale que chaque société doit renouveler – Rome s’affaiblit puis disparut

plus à cause de la dislocation de ses relations sociales que des assauts des barbares venus de l’extérieur – ou

encore du capital des ressources naturelles. Ainsi, les Sumériens avaient bâti une civilisation grâce à la do-

mestication du milieu naturel mais ne purent faire face à la salinisation des sols. La civilisation Maya pros-

péra jusqu’au IXème siècle dans l’Amérique précolombienne mais s’écroula en raison de la déforestation et

de l’érosion des pentes qui raréfièrent les ressources alimentaires.

I. Le développement et l’amélioration du bien-être résultent de la croissance économique mais

aussi de l’interaction de plusieurs types de capital.

A. Croissance économique, développement et bien-être.

La croissance économique doit provoquer le développement c'est-à-dire un ensemble de change-

ments – économiques et sociaux – visant à améliorer les conditions d’existence d’une population donnée.

Mais la relation entre l’amélioration du niveau de vie engendrée par la croissance économique et la

perception du bien-être ou du bonheur qu’en tire la population est marquée par une contradiction :

le sentiment de bien-être ne progresse pas, voire parfois régresse, alors même que les conditions de

vie s’améliorent « objectivement ». nous pouvons nous interroger sur cette contradiction et se demander si

cette divergence n’est pas une conséquence de la dimension symbolique de la consommation, portée par des

désirs croissant plus rapidement que la possibilité de les satisfaire. Richard Easterlin (né en 1926) – écono-

3

miste américain – a montré qu’une hausse du PIB ne se traduit pas nécessairement par une hausse du niveau

de bien-être ressenti par les individus. Trois phénomènes expliqueraient cette absence de lien entre PIB par

habitant et bien-être :

- L’habitude : mes exigences s’accroissent avec le niveau de vie. Dès lors, l’insatisfaction reste in-

changée.

- La rivalité : l’amélioration de mon niveau de vie s’effectue en comparaison de celui des autres. Ainsi,

mon bien-être progresse si mon revenu augmente plus que celui des autres.

- L’anticipation : j’utilise le revenu d’autrui pour former des anticipations sur l’évolution de ma propre

situation.

Par ailleurs, le supplément de croissance économique n’apporte-t-il pas, dans les sociétés dévelop-

pées, des effets négatifs supérieurs aux effets positifs ?

On observe que la croissance du niveau de vie d’un pays n’améliore son niveau de santé que jusqu’à

un certain point. Ainsi, les Etats-Unis disposent de la même espérance de vie que le Costa-Rica ou le Chili

(en 2011, 78,5 ans vs 79,3 ans et 79,1 ans) alors que leur PIB / hab. est 3-4 fois plus élevé (43 017 $ ppa vs

10 497 $ ppa et 13 329 $ ppa).

La croissance économique engendre des pollutions (externalités négatives) qui obligent les sociétés à

accroitre les dépenses dites « défensives » telles que les dépenses de santé.

B. Le bien-être résulte de quatre grands types de capital.

Le paradoxe d’Easterlin s’explique par des facteurs non monétaires qui auraient un effet plus impor-

tant sur le bien-être que l’augmentation des revenus. Le bien-être dépend de la combinaison de quatre

formes de capital qui entrent en interaction les uns avec les autres :

- Le capital naturel (1)

- Le capital physique (2)

- Le capital humain (3)

- Le capital social et institutionnel (4)

(1) Il représente l’ensemble des ressources que la nature met à notre disposition et plus largement les

caractéristiques de la nature (écosystèmes, biodiversité,…). Les ressources naturelles peuvent être non re-

nouvelables (énergies fossiles, minerais,…) ou renouvelables, même s’il faut tenir compte de leur rythme de

reconstitution et de l’intensité des prélèvements (réserves halieutiques, forêts,…). Son exploitation à des fins

productives fournit aux individus les ressources nécessaires à leur bien-être.

(2) Il est constitué par le stock de biens de production durables destinés à fournir des biens et des

services capables de satisfaire les besoins de la population et d’améliorer leur bien-être. Ce stock s’accroit

au rythme de la FBCF et son usure progressive est prise en compte par l’amortissement. Il permet

d’accroitre la productivité du travail et par suite favorise une réduction du temps de travail, une augmenta-

tion du pouvoir d’achat, une amélioration des biens et services fournis et contribue donc au bien-être.

(3) Cette notion est issue des travaux d’un économiste américain (Gary Becker né en 1930). Il repré-

sente l’ensemble des connaissances et des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) accumulées par

les hommes. Ce capital s’acquiert au cours de la formation initiale ou continue, des expériences sociales ou

professionnelles et procure des avantages (notamment en termes de bien-être) sur les plans collectif et indi-

viduel (externalités positives).

(4) Le capital social recouvre les relations entre les individus, relations qui s’effectuent à la fois

dans le domaine professionnel et dans le domaine privé, et qui conditionnent le degré de confiance et de

coopération que les individus peuvent mobiliser. Le capital institutionnel renvoie à la qualité des structures

politiques et sociales qui a des retombées sur l’efficacité des relations individuelles. On peut alors en déduire

une définition du capital social et institutionnel : il représente l’ensemble des réseaux sociaux, de normes,

de valeurs et d’institutions qui permettent d’accroitre la confiance entre les individus dans une société don-

née. Ce surcroit de confiance rapproche intérêts individuels et intérêt collectif, et favorise le bien-être des

populations.

Par ailleurs, il faut souligner que ces quatre types de capital peuvent se renforcer ou se nuire. (cf.

cours).

4

C. Croissance, environnement et biens communs.

Tout d’abord, on peut rappeler que l’accès aux biens reposent sur deux principes :

- L’excluabilité : la consommation d’un bien nécessite son achat.

- La rivalité : les consommateurs sont rivaux entre eux pour l’acquisition d’un bien.

A partir de là, on peu distinguer différents types de biens :

- Les biens privés (excluabilité et rivalité)

- Les biens collectifs « purs » (non-excluabilté (impossible d’écarter quiconque de sa consommation)

et non-rivalité (un bien peut être consommé simultanément par plusieurs individus sans que la quantité con-

sommée par l’un diminue les quantités disponibles pour les autres))

- Les biens collectifs « impurs » (exluabilité et non-rivalité ; par exemple, les autoroutes à péage)

- Les biens communs (non-excluabilité et rivalité)

Dans la réflexion sur les enjeux environnementaux, la question des biens communs occupe une place

de plus en plus importante sur la base, notamment, des travaux d’Elinor Ostrom (1934 – 2012), premier

femme ayant le prix « Nobel » d’économie en 2009.

Les biens communs sont des biens qui sont rivaux (leur utilisation par un agent empêche leur utili-

sation par un autre agent) et difficilement excluables. En d’autres termes, la caractéristique principale des

biens communs est que n’importe qui au sein d’un groupe de personnes peut utiliser et abandonner telle ou

telle ressource sans que celle-ci ne puisse faire l’objet d’une appropriation et d’un contrôle exclusif de part

d’un individu. Selon Daniel Compagnon, « Sont communs (commons) les biens sur lesquels aucune unité

sociale (individu, famille, entreprise) ne dispose de droits exclusifs, qu’il s’agisse des droits de propriété ou

de droits d’usage. C’est l’exemple des biens communaux (bois ou pâturages) de l’Europe médiévale qui ont

servi de référence historique à cette réflexion. » En effet, au moyen-âge, les terres médiévales étaient ou-

vertes aux récoltes de tous : n’importe qui pouvait aller ramasser du bois de chauffage, des champignons, les

paysans pouvaient laisser paître leurs montons… C’est au XIIIème siècle, en Angleterre, que le roi Jean et

les barons s’approprièrent de manière exclusive ces communs (politique d’enclosure). Aujourd’hui, les res-

sources halieutiques, les nappes d’eau souterraines, le climat, la biodiversité, etc. sont des biens communs.

Pendant longtemps, on a mis en avant la « tragédie des biens communs » – titre d’un article publié

en 1968 par le sociobiologiste Garett Hardin – à partir de l’exemple de pâturages librement utilisables.

Chaque bénéficiaire du « droit de vaine pâture » va chercher à maximiser son avantage individuel en aug-

mentant autant qu’il le peut la taille du troupeau qu’il conduit sur ces pâturages. Le résultat est bien évi-

demment la disparition de la ressource. Hardin conclut donc que le libre usage des communs conduit à la

ruine de tous.

On est confronté aujourd’hui à ce problème avec la surpêche qui conduit à ce que des espèces sont

menacées de disparition (thons rouges de Méditerranée). En réponse à cette tragédie des biens communs, on

met souvent l’accent sur la nécessité de définir des droits de propriété (donc de rendre la ressource excluable)

afin que les titulaires de ces droits aient intérêt à protéger la ressource.

Une autre solution consiste à faire appel à l’Etat qui use de son pouvoir règlementaire (création de

réserves et de parcs naturels par exemple, interdiction de la chasse ou de la cueillette, quotas de pêche, etc.).

Elinor Ostrom met l’accent sur une « troisième voie » : la gestion communautaire ou coopérative

des ressources communes. Ses études comparatives des nombreux exemples de tels modes de gestion mon-

trent l’importance des institutions et de la confiance pour créer les conditions de l’adoption de comporte-

ments coopératifs permettant de gérer ces ressources dans l’intérêt commun (y compris dans l’intérêt des

générations futures). Les chercheurs se rattachant à cette approche soulignent que les institutions mises en

place dans ce but doivent encourager les utilisateurs à suivre des règles satisfaisant 5 principes :

- Définir ceux qui sont autorisés à utiliser la ressource ;

- Préciser les liens entre les caractéristiques spécifiques de la ressource et la communauté des utilisa-

teurs. Par exemple, une association d’irrigation a des règles qui spécifient comment un fermier peut en de-

venir membre, quelles qualifications il doit avoir pour être éligible à une responsabilité en son sein et l’état

de la ressource justifiant une régulation (par exemple, situation de sécheresse) ;

- Etre élaborées (au moins en partie) par les utilisateurs eux-mêmes ;

- Etre mises en application par des individus responsables devant les utilisateurs ;

- Définir des sanctions graduées pour ceux qui ne les respecteraient pas.

5

La théorie des biens communs connait un regain d’actualité notamment depuis la fin des années

1990, lorsque que Internet a été considéré comme un nouveau commun. La différence de ce bien commun

numérique (« commun de la connaissance ») avec le bien commun naturel consiste en ce que les biens

communs numériques ne sont pas soustractibles, l’usage de l’un ne remettant pas en cause la possibilité

d’usage de l’autre. Si les communs de la connaissance peuvent apparaitre comme illimités, ils demeurent

cependant susceptibles d’être l’objet de nouvelles enclosures, notamment avec l’appropriation privée du

savoir et des méthodes (brevets de logiciels ou sur la connaissance). Le savoir, bien immatériel, est ainsi l’un

des enjeux principaux qui a relancé la réflexion sur les biens communs. L’avantage principal de ces com-

muns est de permettre à l’innovation de progresser sans se heurter aux intérêts en place. Dans ce cas, les

biens communs vont permettre une croissance forte de la production non marchande, surtout pour

l’économie de l’information et de la culture via Internet. Les logiciels, les médicaments, les gènes, les se-

mences agricoles font néanmoins l’objet d’une lutte entre ceux qui voudraient en faire des biens communs

universels et ceux qui voudraient se les approprier grâce notamment aux brevets.

Les dérèglements climatiques liés aux défaillances du marché.

Le réchauffement de la planète peut susciter des aléas climatiques conduisant à des destructions

massives et coûteuses (ouragans, inondations, raz de marée…) ; il peut engendrer, selon les endroits, une

progression des zones arides ou une montée des eaux dommageables pour les surfaces habitables ou exploi-

tables par l’homme. Ces coûts, ces dommages ou ces désutilités pour d’autres agents sont sans compensation

monétaire. Les travaux des climatologues montrent que le changement climatique résulte notamment de ce

qu’il est convenu d’appeler « l’effet de serre » : l’accumulation dans l’atmosphère terrestre de « gaz à effet

de serre » (GES) – dont les principaux sont les dérivés carbonés, en particulier ceux émis lors de la combus-

tion des énergies fossiles, qui sont elles-mêmes du carbone fossile stocké depuis des millénaires dans la

croûte terrestre – modifie les échanges thermiques entre notre planète et la source principale de son réchauf-

fement, le soleil.

Le climat est un bien collectif car il est non-exclusif et non-rival. Il est impossible d’interdire l’accès

à ce bien et sa consommation par une personne n’empêche pas sa consommation par une autre. Mais, du

point de vue économique, le climat a la nature d’un « bien commun », dans la mesure où il n’est pas ex-

clusif puisque sa dégradation touche, bien que de manière différenciée, tous les habitants de la planète, et

qu’il est rival dans la mesure où ses dérèglements sont la résultante de l’accumulation de GES, elle-même

conséquence des actions individuelles. Les dérèglements du climat étant la résultante des émissions de GES,

celles-ci peuvent être analysées comme une pollution qui, dans l’analyse économique, correspond à une ex-

ternalité négative. Dans de telles situations, les agents économiques individuels ne prennent en compte, dans

leurs décisions, que les coûts et les bénéfices privés de leurs actions, négligeant ainsi les coûts subis par les

tiers, donc par la collectivité tout entière – s’agissant du climat, l’humanité tout entière. Puisqu’il y a exter-

nalité, il y a défaillance de marché en situation de laisser-faire : en présence d’externalité négative, le coût

privé est inférieur au coût social, de sorte que l’action à l’origine de l’externalité tend à être choisie de ma-

nière excessive au regard de ce qui est socialement souhaitable.

Les cas de défaillances de marché étant des lieux classiques d’intervention des pouvoirs pu-

blics, une difficulté particulière se présente ici puisqu’il s’agit de ressources mondiales exigeant la prise de

mesures au niveau de la planète. Il est souhaitable que des accords mondiaux contraignent les pays à con-

duire les efforts nécessaires, ce qui n’est pas sans poser de sérieuses difficultés.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%