10_-_R-sum-_Y._Lefevre

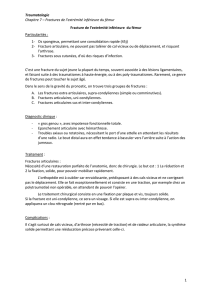

Fracture en motte de beurre de la

métaphyse distale du radius.

Immobilisation simple

Fracture métaphysaire distale du

radius avec bascule postérieure

inférieure à 10°. Immobilisation

simple poignet fléchi.

Principales fractures de l’enfant et place du transfert en unité de

chirurgie pédiatrique

Dr Yan LEFEVRE, chirurgien orthopédiste pédiatrique

CHU Bordeaux – Hôpital des Enfants

yan.lefevre@chu-bordeaux.fr

I- Principales fractures de l’enfant et l’adolescent

L’objectif n’est pas de détailler ici l’ensemble des fractures caractéristiques de l’enfant, mais de

rappeler quelques fractures parmi les plus fréquentes et les plus caractéristiques de la traumatologie

pédiatrique.

La situation la plus fréquente est celle du traumatisme du membre supérieur puisque c’est sur les

paumes des mains que l’enfant va se réceptionner au décours d’une chute. Ce sera donc l’exemple

retenu, en évoquant les fractures du poignet, des deux os de l’avant bras, de la palette humérale, de

l’humérus proximal et de la clavicule.

Lors de cet impact sur la paume, si les os de mains ainsi que ceux du carpe résistent relativement

bien, la première zone de fragilité correspond à la physe et la métaphyse distale des deux os de

l’avant bras. L’énergie se transmet ensuite à la diaphyse des 2 os de l’avant bras, seconde région

fréquemment fracturée. L’énergie est ensuite transmise au coude, en particulier au niveau de la

palette humérale, zone de fracture classique chez l’enfant et de difficultés diagnostiques pour les

praticiens non avertis. Les contraintes se portent enfin sur l’humérus, rencontrant une nouvelle zone

de fragilité au niveau de la métaphyse proximale de l’humérus.

Enfin, de circonstances différentes, si la réception ne s’est pas fait sur la paume de la main, l’enfant

peut chuter sur le moignon de l’épaule ce qui pourra occasionner une fracture de la clavicule,

également fréquente chez l’enfant.

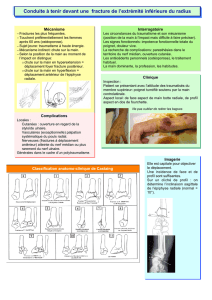

Fractures du poignet :

On distingue trois types de fractures :

1- Les fractures par impaction de la métaphyse distal du radius ou des

2 os de l’avant bras. Ce sont les fractures dites « en motte de

beurre », avec une bascule postérieure le plus souvent inférieure à

15°. Le traitement est orthopédique par immobilisation par

manchette 3 semaines voir par plâtre brachio-antebrachial-palmaire

(BABP) si la prono-supination est douloureuse.

2- Les fractures métaphysaires transversales occasionnant un

déplacement postérieur soit par angulation, soit par translation

postérieure aboutissant à un chevauchement des deux fragments.

En cas d’angulation postérieure, le traitement dépend alors de l’âge de l’enfant et de

l’angulation mesurée, étant donné l’importante capacité de remodelage existant au niveau de

cette région, et ce d’autant plus que l’enfant est jeune. Les limites classiquement retenues

sont 30° pour l’angulation et 8 ans pour l’âge. Aussi, toutes les fractures angulées de 30° ou

plus devront être réduites. Chez l’enfant de moins de huit ans, une angulation inférieure à 30°

sera tolérée. Chez l’enfant entre 8 et 10 ans, l’angulation devra être inférieure à 20°. Chez

l’enfant de plus de 10 ans, l’angulation devra être inférieure à 10°.

Ces réductions sont relativement simples et pourront être réalisée aux urgences sous antalgie

adaptée entourée d’une équipe rodée à ces pratiques. Dans le cas contraire, elles seront

réalisées au bloc opératoire sous anesthésie générale, en centre spécialisée si la structure

initiale ne le permet pas sur place.

En cas de chevauchement, le nerf médian sera mis en tension

par le fragment proximal, source de souffrance nerveuse se

traduisant d’abord par des paresthésies dans les territoires

digitaux du nerf médian.

La réduction d’une fracture avec chevauchement peut être difficile

et sera réalisée obligatoirement sous anesthésie générale au bloc

Fracture décollement de l’épiphyse distale

du radius avec bascule postérieure.

Réduction indiquée.

Fracture diaphysaire des 2 os de l’avant bras avec

angulation postérieure du radius indiquant une

réduction.

opératoire. Celle-ci sera urgente en cas de souffrance du nerf médian.

3- Les fractures décollements de l’épiphyse distale du radius, le plus souvent associés à une

lésion de la partie distale de l’ulna (décollement épiphysaire également ou fracture de la

stiloïde radiale). Ces fractures peuvent occasionner des troubles de croissance. Leur

réduction est donc indiquée et ce d’autant plus, qu’en

l’absence de chevauchement des deux fragments, celle-ci est

souvent aisée, et pourra être tentée aux urgences sous

protoxyde d’azote et antalgiques. L’immobilisation se fera

poignet fléchi avec appui modelé sur la face postérieure du

poignet afin de s’opposer à un déplacement secondaire.

Dans tous les cas, ces fractures de la région distale des deux os de

l’avant bras seront immobilisées par un plâtre BABP, durant 6 semaines. En cas d’angulation

postérieure, le poignet sera fléchi à 45° de sorte qu’il s’oppose à la déformation initiale, cette position

d’immobilisation n’étant en aucun cas source de raideur future chez l’enfant.

Fracture de la diaphyse des 2 os de l’avant bras :

Les fractures des diaphyses des 2 os de l’avant bras correspondent, soit à des traits complets

transversaux, soit à des fractures en bois vert (rupture corticale incomplète telle une écorce de bois

vert), soit à des fractures plastiques.

La encore le déplacement peut correspondre à une

angulation postérieure ou à une translation avec

chevauchement.

Les règles de réduction en cas d’angulation seront les

mêmes avec tolérance d’une bascule postérieure jusqu’à

15° si l’enfant est âgé de moins de 7 ans. Si l’enfant est

plus vieux l’angulation devra être inférieure à 10°. Dans les

cas contraires, la réduction est obligatoire. Les

chevauchements sont plus complexes à réduire et peuvent

aboutir à une ostéosynthèse.

En cas de traitement orthopédique, l’immobilisation devra

être prolongée (3 mois au moins pour les enfants de plus

de 6 ans) étant donné l’importante proportion de re-fractures dans l’année suivante (jusqu’à 10%).

Fracture de la palette humérale :

Cette région qui correspond au quart distal de l’humérus est le siège de trois principaux types de

fractures, les fractures supracondyliennes, les fractures du condyle latéral et les fractures de

l’épicondyle médial (épitrochlée).

1- les fractures supra-condyliennes. Il s’agit de fractures extra-articulaires dont le trait est

transversal et passe au dessus du condyle médial et du condyle latéral. Les fractures supra-

condyliennes sont de deux types en fonction du mécanisme. Les plus fréquentes (95%) sont

des fractures dites « en extension ». Elles correspondent à une chute sur la paume de la main

forçant le coude en extension et entraînant un déplacement postérieur. Ce déplacement sera

coté de 1 à 4 (classification de Lagrange et Rigaut, la plus utilisée en France). Le stade 1

correspond à une absence de déplacement. Elle se traite par une immobilisation type BABP

de 3 à 5 semaines suivant l’âge de l’enfant. Le stade 2 correspond à un déplacement

postérieur pure (pas de rotation) et modéré (contact des deux fragments supérieur à 50%).

Après une réduction simple par manœuvre d’hyper flexion du coude, qui peut être réalisée

aux urgences avec les moyens nécessaires (protoxyde d’azote…), le coude sera immobilisé

fléchi, soit selon la technique de Blount (coude en hyperflexion) soit par un BABP fléchi à 110°

à condition que celui-ci soit parfaitement toléré.

Fracture supra-condylienne

de la palette humérale en

extension stade 4.

Fracture du condyle latéral

de la palette humérale

déplacée.

Fracture de l’épicondyle

médial déplacée.

Fracture décollement de

l’épiphyse proximale de

l’humérus déplacée.

Traitement orthopédique

possible.

Les stades 3 correspondent soit à un déplacement postérieur pure important mais sans perte

de contact entre les deux fragments, soit à une bascule postérieure associée à une rotation

entre les 2 fragments. Le stade 4 correspond à un déplacement postérieur majeur avec perte

de contact entre les deux fragments. Ces fractures stade 4 sont associées à des

complications neurologiques de façon fréquente voir à des complications vasculaires avec

ischémie en aval de la fracture.

Ces stades 3 et 4 justifient une prise en charge chirurgicale

spécialisée en urgence. Néanmoins, en cas d’ischémie et en

absence de centre spécialisé à porté dans un délai correct, une

tentative de réduction sous anesthésie générale sur place pourra

être tentée. Une réduction même incomplète permet dans de

nombreux cas de lever le spasme vasculaire et l’ischémie. Alors si

la réduction n’est pas complète l’enfant sera secondairement

transféré dans les meilleures conditions.

A l’opposé, les fractures supra-condyliennes dites « en flexion »

correspondent à un impact postérieur sur la face postérieure du

coude responsable d’un déplacement antérieur en flexion du

fragment distal. Le traitement est toujours chirurgical.

2- Les fractures du condyle latéral sont des fractures articulaires

(contrairement aux autres fractures de la palette humérale). Elles

sont plus ou moins déplacées. Aussi toute fracture déplacée (écart

inter-fragmentaire de 2mm ou plus) devra âtre réduit chirurgicalement

puis ostéosynthésée. Ce geste chirurgical n’est pas une urgence et

peut parfaitement être réalisé le lendemain. Les fractures non

déplacées peuvent être traitées orthopédiquement par BABP 6

semaines à condition d’une surveillance rapprochée, ces fractures

pouvant facilement se déplacer secondairement. Les risques évolutifs

sont alors la pseudarthrose ou le cal vicieux et l’enraidissement du

coude. Ces risques font préférer à certaines équipes une

ostéosynthèse systématique même pour des déplacements inférieurs

à 2mm.

3- La fracture de l’épicondyle médial (épitrochlée) est le fait d’une chute

sur la paume de la main avec valgus forcé, les muscles épicondyliens

médiaux arrachant alors l’épicondyle médial sur lequel ils s’insèrent,

sous forme d’un décollement épiphysaire. A moins d’un déplacement

minime, le repositionnement sera chirurgical.

A noter que ces fractures sont fréquemment associées à une luxation

du coude (mécanisme identique). Le piège classique consiste à se

focaliser sur la luxation, la réduire et omettre l’épicondyle médial

arraché qui peut alors se trouver en situation intra-articulaire, source

de raideur majeure et certaine.

Fractures de l’humérus proximal :

Il s’agit de fracture décollement épiphysaire de l’humérus proximal (surtout

avant 5 ans et après 12 ans) ou de fracture métaphysaire (à partir de 5 ans). De

principe, on prendra soin d’éliminer une fracture pathologique, la métaphyse

proximale de l’humérus étant un site de prédilection des kystes osseux.

Cette région assurant à elle seule 80% de la croissance de l’humérus, elle

assure un très important pouvoir de remodelage, permettant de tolérer des

bascules jusqu’à 60° ; ce d’autant plus que l’épaule possède un très grand

secteur de mobilité dans les trois plans de l’espace, permettant largement de

compenser l’angulation résiduelle. Le traitement sera donc le plus souvent

orthopédique par immobilisation coude au corps (écharpe-contre écharpe ou

Dujarier) et ce d’autant plus que l’enfant est jeune. Le traitement chirurgical sera

réservé aux enfants les plus grands avec déplacement majeur voir

chevauchement.

Fractures de la clavicule :

Celles-ci sont très fréquentes durant l’enfance. Elles sont le plus souvent diaphysaires plus ou moins

angulées voire chevauchées et ne relèvent que d’un traitement orthopédique par immobilisation de

l’épaule sachant que la clavicule possède un important pouvoir de remodelage permettant de tolérer

tous les déplacements. Le traitement consiste alors, soit en une immobilisation coude au corps, soit

en des anneaux qui, pour être efficaces, devront être serrés de sorte qu’ils portent les épaules en

rétro-pulsion. Notons que la clavicule du petit enfant possède une excellente capacité de

consolidation. En conséquence, toute absence de consolidation doit faire suspecter une

pseudarthrose congénitale jusque là asymptomatique.

Les seules exceptions au traitement orthopédique sont la fracture à grand déplacement avec menace

cutanée par des fragments ou la fracture du quart distal apparentée à un décollement épiphysaire.

Dans le premier cas, la chirurgie pour réduction et ostéosynthèse peut être indiquée même si celle-ci

est grevée de complications. Dans le second cas la réduction et l’ostéosynthèse peuvent également

être indiquées même si le bénéfice à long terme n’a pas été établi.

II - Place du transfert en unité de chirurgie pédiatrique

Nous tenterons à présent de répondre à trois questions fondamentales concernant le transfert,

pourquoi transférer, quand transférer des dans quelles conditions.

Pourquoi transférer ?

Nous l’avons vu précédemment, les cas requièrent une prise en charge spécialisée sont multiples,

dans des conditions plus ou moins urgentes. On retiendra les situations suivantes comme motifs de

transfert :

1- Prise en charge chirurgicale spécialisée urgente obligatoire :

Lorsque le caractère aigue et grave de la pathologie justifient une prise en charge chirurgicale

spécialisée urgente, au risque d’une aggravation rapide. Ces situations sont principalement les

suivantes :

• Urgences « vasculaires », hémorragiques ou ischémiques ainsi que les suspicions de

syndrome de loge.

En cas d’hémorragie non contrôlée, une chirurgie de sauvetage sur place avec les spécialités

représentées devra néanmoins être discutée au pire pour permettre une simple stabilisation à

condition bien sur de ne pas retarder la prise en charge par diverses hésitations. De même en cas

d’ischémie ou de syndrome de loge, un premier geste de sauvetage pourra être tenté sur place avant

de transférer le patient.

• Fractures ouvertes :

Le traitement par antibiotique (amoxicilline et acide clavulanique) devra néanmoins être débutée

sur place et un pansement antiseptique adapté réalisé.

• Fractures à grand déplacement :

Dans le cas d’un déplacement mal toléré (ischémie, souffrance neurologique) un geste simple de

ré-alignement peut être nécessaire en l’absence d’un transfert possible dans les plus brefs délais.

• Urgences infectieuses.

Dans le cas où le sepsis serait mal toléré, le patient devra être orienté vers une unité de

réanimation, en s’assurant préalablement de la disponibilité d’une équipe chirurgicale spécialisée.

2- Compétences pédiatriques requises (dans les cas nécessitant une prise en charge spécialisée et

en l’absence, sur place, d’une équipe opératoire (chirurgien et anesthésiste) et paramédicale qualifié

en pédiatrie).

3- Difficultés diagnostiques (principalement liées à des difficultés sur l’interprétation de l’imagerie

comme pour la traumatologie du coude par exemple).

4- Structure initiale inadaptée (absence de prise en charge pédiatrique (et/ou) chirurgicale)

5- Rapprochement familial.

Quand transférer ?

1- Immédiatement :

Pour toutes les pathologies urgentes sus décrites, ou autre pathologie requérant une prise en charge

chirurgicale, en accord avec le praticien acceptant le transfert.

2- Aux heures « ouvrables » :

Certains traitement chirurgicaux, non urgents, ne seront entrepris que le lendemain pour de raisons de

non disponibilité de l’équipe chirurgicale ou encore de durée de jeune insuffisante du patient. De plus,

face au problème récurent de non disponibilité de places dans les services de chirurgies spécialisées,

un transfert annoncé pour le lendemain peut être une alternative en l’absence d’urgence

thérapeutique, là encore après s’être entendu avec le praticien acceptant le transfert.

3- En consultation :

Certains traumatismes ou fractures auront pu être convenablement pris en charge par le praticien

recevant le patient. Néanmoins la pathologie du patient présentant un certains nombres de risques

évolutifs à court ou moyen terme, une consultation spécialisée plus ou moins rapide selon le cas est

également une alternative pour assurer un suivi adapté, après, là encore, s’être entendu avec le

praticien spécialisé.

Conditions du transfert

Avant toute chose, l’accord de l’équipe d’accueil incluant au besoin l’équipe de réanimation et

nécessaire, au minimum pour valider le motif du transfert, vérifier la disponibilité de cette équipe et

préparer l’accueil du patient.

La prise en charge préalable assura les premiers gestes d’urgence comme précédemment évoqués

(antibiothérapie, alignement…) et permettant un transfert dans des conditions satisfaisantes

(immobilisation du membre fracturé, antalgie adaptée).

Ne pas oublier, quand une intervention chirurgicale est prévue à courte échéance, d’informer

suffisamment le patient et son entourage sur la nécessité que le patient reste à jeun, pour des

conditions de sécurité d’anesthésie générale optimales.

Le praticien transférant le patient devra se garder de trop détailler les modalités de la prise en charge

qui sera assurée en milieu spécialisé afin de ne pas mettre les parents dans une situation

déstabilisante dans le cas où la prise en charge dans le service d’accueil ne serait pas celle imaginée

par l’équipe transférant le patient.

Les moyens du transfert seront adaptés à l’urgence et la distance à parcourir (véhicule des parents,

ambulance, SAMU, hélicoptère).

Le d’accueil du patient sera précisé par le praticien acceptant le patient en fonction de la pathologie

(urgence, service d’hospitalisation, salle de réveil du bloc opératoire, réanimation).

Les écueils classiques à ne pas commettre :

- Transférer le patient « sauvagement » sans en avertir l’équipe spécialisée d’accueil.

- Faire une description erronée de la pathologie dans le but de rendre le transfert plus

justifié au vue de l’équipe spécialisée.

- Omettre de laisser l’enfant à jeun.

- Ne pas assurer une immobilisation appropriée associée à une antalgie efficace.

- Attendre les résultats du bilan opératoire pour laisser partir l’enfant, celui-ci étant le plus

souvent inutile pour une chirurgie classique en traumatologie pédiatrique hors

antécédents particuliers.

- Ne pas oublier de transférer les clichés d’imagerie avec le patient.

- S’engager sur un type de prise en charge qui ne sera peut être pas celle retenue par

l’équipe recevant le patient transféré.

De plus, le praticien transférant l’enfant devra toujours faire connaître ses coordonnées par écrit, de

sorte que des échanges puissent être possibles par la suite, permettant au praticien du centre

d’accueil de l’informer de l’évolution de son patient.

6

6

1

/

6

100%