Document

1

Cours du 30/03/06 PAP CM 3

(De la Parenté à la Parentalité)

Toutes la théorisation de Totem et Tabou (passage du primitif à la vie en société), pour

chaque famille, chaque individu va passer par le primitif pour pouvoir vivre en société. Freud

s’est appuyé par Frazer (anthropologue), on a reproché à Frazer d’avoir été derrière son

bureau sans aller sur le terrain, on comprend donc la polémique du livre Totem et Tabou de

Freud. Malinowski (chef de file de toute l’anthropologie américaine), Il a mis en doute

l’universalité de l’oedipe en disant que ce complexe est dépendant de la structure et de la

culture d’une société donnée. Malinowski à travaillé auprès des Trobriandais (société des

Trobriand), il a fait une observation sur cette société dont la structure sociale est matrilinéaire

c'est à dire que la transmission de l’appartenance au groupe s’effectue de mère à fille et c’est

la mère biologique et son frère (oncle maternel) qui élève l’enfant qu'elle a conçue avec un

autre homme (père biologique) sans qu'il n’y ai aucune reconnaissance de ce lien biologique

entre l’homme et son enfant. Freud fut beaucoup atteint par cette polémique de l’école

structuraliste. Il a demandé à Géza ROHEIM (alors qu'il était de souffrant) de vérifier si toutes

ses théories étaient universelles ou non. Il a étudier une culture proche des Trobriandais et il a

remarquer que l’enfant avait de l’amour vis à vis de la mère et vis-à-vis de l’oncle : il a

conclut de l’universalité de l’oedipe qui a un rapport avec la prohibition de l’inceste. On

retrouve les tabous organisateurs de la société qui sont à l’œuvre pour organiser la famille.

Chaque individu va répliquer ceux-ci qui seront les tabous de l’inceste originel et la pulsion

de mort (et primitif). « Ontogénie culturelle » : répétition de l’organisation de la société qui

passe pour chaque individu pour sa construction du sujet

Liens de filiation parenté et parentalité.

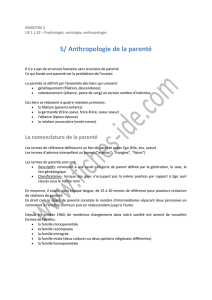

C’est la démarche anthropologique qui nous permet de pensée la famille en terme de

liens tissés entre les individus qui la compose. Parmi tous ces liens, le lien essentiel de la

filiation est celui qui permet de distinguer des groupes au sein d’une société donnée

1

. Cette

filiation peut-être différente d’une société à l’autre

2

mais elle est toujours définie, conscrit et

reconnue. Dans les sociétés matriarcales, elle bilatéral c'est à dire que l’individu est apparenté

de la même manière à son père et à sa mère. Ailleurs, elle peut être unilinéaire soit

patrilinéaire, soit matrilinéaire (c'est à dire appartenir qu'à la lignée du père et qu'à la lignée de

la mère). Le lien de filiation n’est pas systématiquement superposable au lien biologique du

coup, le père ou la figure paternelle dominante (ou d’affiliation) n’est pas toujours le géniteur.

Selon les sociétés, l’engendrement et la filiation soit coïncident soit sont dissociés. De même,

il faut dissocié le sexe biologique et le sexe social qui peuvent être différent selon les sociétés.

En effet, dans les sociétés humaines, les notions de père et de mère sont définies selon un

modèle propre. Le statut de père se décline en père biologique (père de sexe biologique), père

de sexe social et père d’affiliation (de même pour la mère).

1

C’est surtout Claude Lévy Strauss qui parle des structures élémentaires de la parenté.

2

Le modèle de la société matrilinéaire est fondé sur la structure du matriarcat (de même avec la société

patrilinéaire et le patriarcat). La parentalité est un concept qui a été bouleversé par les mutations et les

changements sociaux qui ont fait qu'il y eut un glissement vers le concept de parenté.

2

La parenté

La parenté se définit par une relation de consanguinités, d’alliances qui unie deux ou

plusieurs personnes entre elles, c’est aussi un lien juridique qui unit des personnes qui

descendent l’une de l’autre ou alors qui descendent d’un ancêtre commun. L’ethnologie et

l’anthropologie se sont beaucoup intéressées à la notion de parenté. Laburthe-Tolra définie la

parenté comme étant « l’étude de l’organisation institutionnelle de la famille et de la parenté

au moyen de l’alliance »

3

. Un monde sans parenté ne peut pas exister, en effet tout individu né

dans un groupe humain constitué de personnes qui entretiennent les unes avec les autres des

rapports de parenté. L’anthropologie montre que la parenté à plus d’importance dans les

sociétés traditionnelles que dans celles dites modernes. Les liens de parenté peuvent être réels

ou fictif dans le cas de l’adoption. En fait, la parenté qui s’appuie sur les relations de l’enfant

avec son père et de l’enfant avec sa mère met en évidence que la paternité est une construction

symbolique, économique, sociale, culturelle, juridique, éthique d’un lien. Chaque système

sociale marque, à l’aide de termes spécifiques et de rîtes particuliers, la place du père. Cette

place a beaucoup variée à travers les siècles. On est passé (en tout cas, dans les sociétés

occidentales traditionnelles) d’un père tout puissant à une sorte de crise de la paternité. La

paternité constitue un thème essentiel car la construction psychique de l’enfant, sa libido, son

affirmation identitaire

4

dépendent aussi des rapports à son père. Le concept de l’identité est

primordial dans la psychologie culturelle. Ceci nous amène à resituer les différents rôles,

fonctions et places que le père a connu à travers les époques :

Sous l’empire romain, la paternité biologique importait peu, ses la volonté de

reconnaissance de l’enfant par le père qui compte. Le père a droit de vie et de mort sur ses

enfants pour quelque raison que ce soit, il pouvait même vendre ses enfants. A Rome,

l’Homme est la référence essentielle. La femme dépend de son père puis de son mari (les

mentalités ne fonctionnent pas aussi rapidement que l’histoire (transmission

intergénérationnelle) c’est pour cela que la femme ne s’est pas révolté de suite de cette société

esclavagiste). La femme ne pouvait pas choisir son mari, c’est le père qui le choisit. Le

pouvoir de l’homme (« Postetas ») n’est acquis par l’homme qu'au décès de son propre père.

En fait le Pater Familias est dépositaire du patrimoine.

Au moyen âge, c’est le droit canonique qui s’impose alors, la vie ecclésiastique

rentrait dans l’intimité du sujet. Le mariage permet à l’Homme d’inscrire sa lignée dans une

autre lignée qui est celle de l’épouse et de s’inscrire dans une communauté. Le père est défini

par la place que lui confère l’institution du mariage, la fidélité conjugale est une obligation

découlant du mariage. Du coup, le mari doit s’assurer dans la virginité de la femme. Le

mariage ne peut se concevoir sans enfantµ. Le droit du mariage se fonde sur des concept

religieux, ; l’existence du lien charnel est une constitution juridique du mariage (c’est la seule

forme permise des relations sexuelles). L’impuissance du marie ou le refus de l’union sont

une cause de nullité du mariage, un mariage n’a de valeurs que dès lors qu'il est consommé.

Le rôle du père, avec le sacrement du mariage et le devoir conjugal qui en est la conséquence,

vont même inspirer le droit français de l’époque et le rôle du père relève alors de la morale et

du droit qui fixe les obligations, les pouvoirs et les devoirs ; dès lors la paternité est

institutionnalisé.

A la renaissance, au 16ème siècle, apparaît le courant humaniste qui véhicule un idéal

de sagesse et une philosophie de vie. La paternité devient plus empreinte de pédagogie qu'au

3

Cf. Claude Lévy Strauss.

4

Identification première, construction du moi je qui se construit qu'en interaction du moi nous, on va retrouver la

place sociale, culturelle grâce à la place de la mère et du père symbolique : se situer par rapport au sexe masculin

et au sexe féminin. C’est lorsque la crise d’adolescence perdure elle ne permet pas de passé de l’adolescent à

l’adulte

3

cour des siècles précédents. Alors, le père doit faire passer les valeurs de l’érudition de la

sagesse, de la générosité, de l’humilité... L’éducation doit permettre à l’enfant de mener une

vie vertueuse (les contact physique entre le père et l’enfant n’est pas de mise). Le père se

souci d’entretenir sa filiation grâce à un fils qui fera plus tard autorité morale, religieuse et

culturelle. Le masculin reste le représentant suprême, le père jouit d’une autorité incontestée

et il se doit de construire son fils. Les tâches et les rôles sont nettement différenciés entre le

père et la mère et ceci dès l’éducation des enfants et de manière différenciée selon les sexes.

La sensibilité, la douceur sont apprises par la fille les prises de rôle sont apprise par le fils.

Les repères sociaux et culturels de la différence étaient protégés par l’institutionnalisation de

la famille, par la domination et la hiérarchisation des rapports entre les sexes.

Du 16 au 19ème siècle : âge d’or des pères.

1

/

3

100%