La Physique Qualitative

1

La Physique Qualitative

Même si le but avoué de la physique n’est pas “ d’expliquer le réel dans lequel nous vivons mais d’en donner une

modélisation cohérente satisfaisant l’intelligence humaine ”, cette entreprise n’est pas souvent aisée. En effet, la réalité, de par

son unité, est tellement complexe que le moindre fait anodin de la vie de tous les jours ne peut, la plupart du temps, pas être

rigoureusement interprété par les théories actuelles. Tout au moins par des théories en qui nous “ croyons fort ”, mettant en jeu

des lois qui nous semblent fondamentales, comme par exemple les lois directement en rapport avec les 4 interactions

fondamentales de la nature (loi de la gravitation, lois de Coulomb, lois donnant les forces électrique et magnétique en fonction

des champs électrique et magnétique...) ou encore la relation fondamentale de la dynamique de Newton.

1) Les limites d’une approche scientifiques rigoureuse: Moi ch’uis en TS ...mais

* Pour s’en convaincre, il suffit de relire quelques intitulés de vos cours de première et terminale bien

révélateurs de leurs limites:

- “ Expression de la force de gravitation pour un objet ponctuel ou à répartition sphérique de masse ”

Qui ce bel intitulé concerne ? Personne de façon précise parce qu’aucun objet n’est rigoureusement

ponctuel et même notre chère planète, aplatie aux pôles (du fait entre autre de sa rotation propre) n’entre

pas vraiment dans la catégorie des “ objets à répartition sphérique de masse ”, comme aucun autre astre

d’ailleurs...

- “ Mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur terrestre uniforme ”

Qui cela concerne concrètement ? Rien ni personne car d’une part le référentiel terrestre d’étude n’est pas

rigoureusement galiléen, d’autre part la vraie chute libre (cas où un objet n’est soumis qu’à son poids

comme unique force) n’existe que dans le vide ou l’espace mais sûrement pas sur la Terre où les

frottements de l’air sont inévitables. Tout le monde sait bien, qu’à hauteurs de chute égales, une pierre

tombe plus vite qu’une plume ! Enfin l’uniformité du champ de pesanteur est aussi discutable...

- “ mouvement d’un satellite à trajectoire circulaire: on négligera les forces de gravitation exercées par

la Lune, le Soleil et les autres astres... ”

Un spécialiste en prise avec la réalité concrète ne peut se permettre d’ “ oublier ” toutes ces petites choses

qu’on néglige; et demandez-lui quelle est la proportion de satellites qui ont une trajectoire vraiment

circulaire ? S’il vous répond 1% c’est bien pour vous faire plaisir...

- “ Action d’un champ électrique uniforme et indépendant du temps sur une particule chargée ”

On aurait tout autant pu écrire: “ êtes-vous arrivés à apprivoiser votre proton ? ” En effet, même si les

deux caractéristiques (uniformité et constance) du champ électriques sont facilement réalisables en

laboratoire (mais on s’éloigne de la vie de tous les jours !), il n’est guère possible de réaliser des

expériences avec une seule particule. La physique quantique nous apprend qu’il n’est même pas possible

d’en isoler une et de connaître précisément sa vitesse ! (Une des conditions initiales de tous vos

exercices). Et dès que l’on considère plusieurs particules chargées, on doit tenir compte de leurs

interactions électromagnétiques complexes.

- Même topo pour le champ magnétique...

Le petit-déjeuner qui déprime...

* Une façon plus amusante de s’en convaincre est de commencer sa journée par un bon petit déjeuner.

- Lorsqu’on verse un peu de lait dans son bol de thé, café ou cacao, la situation est déjà terrifiante pour un

physicien perfectionniste, d’autant plus si celui-ci n’est pas bien réveillé: pour pouvoir décrire de la façon

la plus complète possible cette situation triviale, il faudrait connaître précisément les positions et les

vitesses de chacune des milliards de milliards de milliers de molécules entrant dans la composition du thé

et du lait (afin de leur appliquer la relation fondamentale de la dynamique); il faudrait également

connaître les interactions entre ces molécules... Il y a de quoi y passer ses vacances... même pour un

ordinateur !

- Pour des raisons similaires, personne n’est capable de décrire parfaitement l’“ étalement ” de la bonne

confiture de grand-mère sur notre tartine encore toute chaude, ou pire la trajectoire et la déformation

exactes d’un “ rond ” de fumée de cigarette (c’est pas bien de fumer en mangeant !).2) Aux armes

physiciens!

Heureusement, face à cette impuissance provenant du nombre gigantesque d’éléments à considérer dans n’importe-quel cas

2

concret, la physique possède quand même quelques armes:

a) la première est le moyennage (utilisé avec succès par la thermodynamique classique ou la mécanique

des fluides) et qui consiste à raisonner non plus sur chaque élément pris séparément (souvent

microscopique) mais, en posant certaines hypothèses, sur des grandeurs locales moyennes

caractéristiques du système à notre échelle macroscopique.

Par exemple, si la température d’un gaz a assurément quelque chose à voir avec les énergies cinétiques

microscopiques de ses constituants élémentaires (atomes, molécules...), l’attitude de moyennage

permettra de prédire avec une très grande précision la valeur de la température affichée concrètement par

le thermomètre.

b) La seconde est l’arme statistique qui tisse un lien plus serré entre l’élément lui-même et la totalité du

système qui nous est expérimentalement accessible. S’appuyant sur quelques postulats de départ (à

admettre), cette démarche prolonge l’approche précédente en combinant les lois fondamentales (celles

dont nous avons parlé plus haut) appliquées à chaque élément du système et les calculs de probabilités

(témoignant directement de notre impuissance et cachant une certaine forme d’ignorance...). Cette

méthode doit souvent faire appel à des ordinateurs puissants et contient une certaine part d’incertitude: il

n’y a qu’à penser au nombre de fois où la météo nous a fait prendre un parapluie qui ne nous a pas servi !

c) Une troisième possibilité, la plus simple, et que vous utilisez depuis les petites classes est l’approche

phénoménologique.

- Par exemple, pour connaître les propriétés intéressantes d’un vulgaire ressort en acier, il n’est pas utile

de connaître parfaitement les interactions électromagnétiques entre 2 atomes de fer et de les appliquer au

ressort entier constitué d’un nombre d’atomes de l’ordre du nombre d’Avogadro (soit 1023). Il suffit

d’étudier ce système en tant qu’entité. Par exemple, si on décide de l’étalonner avec différentes masses,

on obtiendra une expression phénoménologique de la force de rappel qu’il exerce sur ces masses, c’est-à-

dire une expression (ou loi) déduite des phénomènes observés. En particulier, pour les petites élongations

x, on trouvera F = - k*x où k, appelée constante de raideur du ressort, est directement tirée des

expériences. Libre ensuite à un physicien des solides d’interpréter la valeur de k, selon les matériaux en

termes de structure au niveau microscopique par une approche statistique par exemple.

- La loi d’Ohm en électricité (U = R*I) est également une loi phénoménologique, comme pratiquement

toutes les lois (ou formules) que vous connaissiez avant d’entrer en terminale (les lois plus

“ fondamentales ” ont été découvertes cette année).

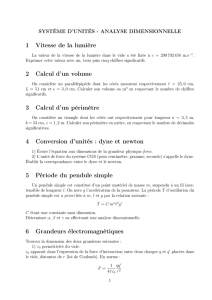

* Revenons à la mécanique: l’expression phénoménologique de la force de rappel exercée par un ressort

est nécessaire pour décrire le mouvement d’une masse m attachée au ressort. Par exemple, vous avez vu

en cours que la période propre d’un oscillateur non amorti valait T0 = 2

(m/k). Dans la pratique, les

frottements ne sont jamais nuls et amortissent l’oscillateur d’autant plus qu’ils sont importants. Eux aussi

font intervenir un nombre gigantesque d’éléments microscopiques (molécules de l’air ou d’eau...) et il

faudra donc recourir, là encore, à une expression phénoménologique des forces de frottement. S’il s’agit

de frottement visqueux (se faisant par l’intermédiaire d’un fluide, gaz ou air et non directement de solide

sur solide), l’expérience montre qu’une expression de la forme f = -

*v convient assez bien aux faibles

vitesses et où

est un coefficient qui dépend de la géométrie du système, de sa température. Par

exemple, pour un objet sphérique de rayon R se déplaçant dans un fluide visqueux (comme la glycérine

ou le miel), le physicien Stockes a trouvé pour une expression relativement simple (en faisant varier la

taille de l’objet et la nature du fluide):

= 6

*R*

où

est une caractéristique du fluide appelé

“ coefficient de viscosité ”. Libre ensuite à un physicien des liquides d’interpréter les valeurs de

, selon

la nature du liquide, à l’aide des propriétés des molécules qui le constituent.

L’oscillateur harmonique en mécanique

Cette approche est purement phénoménologique; ainsi, lorsque les vitesses deviennent importantes,

3

l’expérience nous apprend qu’une force de frottement proportionnelle au carré de la vitesse (et non plus à

la vitesse elle-même) convient davantage.

* Considérons une dernière fois l’oscillateur élastique faiblement amorti constitué par la masse et le

ressort. Le cours vous a appris que lorsque le système est soumis à une excitation (force Fe en

l'occurrence) périodique de fréquence variable, on observe un phénomène de résonance (pour des

fréquences excitatrices voisines de la fréquence propre de l’oscillateur) d’autant plus marqué que les

frottements sont faibles (donc que

est petit: résonance aigüe). On peut montrer aussi que la “ largeur de

la résonance ” est proportionnelle à l’intensité de la force de viscosité, plus précisément à

/ m. (On

retrouve la conclusion exprimée en cours à savoir que plus les frottements sont importants (force de

viscosité importante:

grand), plus la résonance est floue (large)).

La situation est décrite par la relation fondamentale de la dynamique qui s’exprime:

F + f + Fe = m*a = - k*x + (-

*v) + Fe

d’où on tire l’expression: m*a +

*v + k*x = Fe soit encore m*(d2x/dt2) +

*(dx/dt) + k*x = Fe

Cet exemple montre les qualités de l’approche phénoménologique qui permet de traiter des problèmes

relativement élaborés (ici la situation mécanique est convenablement décrite par une équation

différentielle du second degré) tout en dégageant les limites de cette approche; dans notre cas, limite des

petites élongations (sinon la relation: F = - k*x n’est plus valable) et des faibles vitesses (sinon c’est la

loi: f = -

*v qui doit être corrigée) .

3) Modèles et analogies

Afin de compléter les propos du § précédent, je vais ici parler de l’utilisation de modèles et d’analogies qui est très fréquente

en physique.

a) Par exemple, pour interpréter les vibrations de molécules diatomiques constituées de deux noyaux

lourds baignant dans une “ mer électronique ” bien dense (un grand nombre d’électrons), on peut utiliser

des modèles mécaniques. Un des plus simples consistera à simuler la liaison entre les deux atomes de la

molécule par un “ ressort équivalent ” aux extrémités duquel on fixera (par la pensée !) les masses

correspondant aux deux noyaux. Un modèle plus sophistiqué simulera l’influence du cortège électronique

par une “ force de viscosité équivalente ”.

Expérimentalement, on étudiera la résonance des molécules de ce type en prenant comme “ force

excitatrice équivalente ” une onde électromagnétique de fréquence variable. De cette étude expérimentale,

on déduira certains paramètres du modèle mécanique comme la constante de raideur du ressort équivalent

ou l’intensité de la force de viscosité équivalente en vue de construire un modèle phénoménologique de

vibration des molécules (renseignant sur l’intensité des liaisons intramoléculaires via la constante de

raideur du ressort équivalent ou encore sur les interactions noyau-cortège électronique via l’intensité de la

force de viscosité équivalente).

* Ce modèle mécanique du ressort et de la masse est fondamental en physique (de par sa simplicité !).

Il est appelé “ approximation de l’oscillateur harmonique ” et est exploité dans tous les secteurs de la

physique: on peut l’appliquer pour modéliser les vibrations des constituants d’un solide (dues à l’agitation

thermique entre autre), l’absorption des ondes sonores ou électromagnétiques dans les solides

(reformulation: comment le son se propage dans un solide et pourquoi les objets en métal sont détectables

aux rayons X ?), la polarisation de la matière sous l’influence d’un champ électrique (pourquoi une règle

en plastique frottée attire de petits morceaux de papier et non des petits morceaux de métal), le

mécanisme de conduction électrique dans les métaux (passage du courant électrique dans un fil de

jonction soumis à une tension), le mouvement périodique des nucléons (protons et neutrons) dans un

noyau, le ....

Bref, tous les mouvements périodiques de faible amplitude autour d’une position d’équilibre stable

ressemblent à celui d’un oscillateur harmonique mécanique, et comme les solutions mathématiques des

équations différentielles du mouvement sont simples, elles se prêtent facilement à des analogies.b) Les

analogies sont le plus souvent suggérées par les formulations mathématiques des problèmes. Les outils

4

mathématiques simples étant en nombre restreint (scalaires, vecteurs, dérivées...avec ça on fait déjà pas

mal de choses!) on retombe vite sur des équations identiques et, aux mêmes équations, les mêmes

solutions! L’analogie est alors prête.

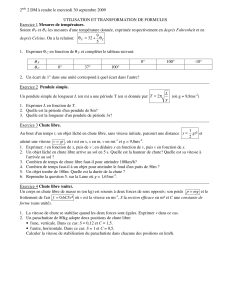

* Par exemple considérons un circuit (R,L,C) série comme celui étudié en cours, constitué de

l’association en série d’une bobine (assimilée à une inductance pure de valeur L), d’un conducteur

ohmique (de résistance R), d’un condensateur (de capacité C) et d’un générateur fournissant la tension Ue.

La loi d’additivité des tensions s’écrit: Ue = UL + UR + UC avec UL, UR et UC les tensions aux bornes

respectivement de la bobine (inductance pure), du conducteur ohmique et du condensateur.

En explicitant ces dernières, cette loi se récrit Ue = L*(di/dt) + R*i + 1/C*q où i est l’intensité du

courant parcourant le circuit et q la charge électrique portée par les armatures du condensateur.

Puisque i = dq/dt, cette relation peut encore s’écrire: L*(d2q/dt2) + R*(dq/dt) + 1/C*q = Ue

Ainsi les phénomènes électriques qui se produisent dans un tel circuit sont régis par une équation qui a

exactement la même “ allure ” que celle décrivant un système masse-ressort amorti par des frottements

fluides et soumis à la force périodique Fe.

Ici, la tension Ue joue le rôle de la force excitatrice Fe ; la charge électrique q celui de l’élongation x; les

grandeurs électriques L, R et 1/C étant les analogues respectifs des grandeurs mécaniques m,

et k.

Connaissant les solutions du problème de l’oscillateur mécanique amorti, on pourra directement les

transposer pour interpréter les circuits électriques et trouver les analogues électriques de certaines

grandeurs comme la période (ou la fréquence) propre du circuit: l’analogue de T0méca = 2

(m/k) est

T0élec = 2

(LC).

Le modèle mécanique permettra d’interpréter la résistance d’un circuit électrique (R) comme une force de

frottements visqueux à laquelle seraient soumis les électrons. Dans les 2 cas de l’énergie est transférée

(perdue) au milieu extérieur et peut provoquer un échauffement de celui-ci: frottements mécaniques et

effet joule que l’on rassemble sous le terme de phénomènes dissipatifs.

Questions: en s’appuyant sur l’analogie électromécanique,

3.1) Donnez le coefficient caractéristique auquel est proportionnelle la “ largeur de la

résonance ” en électricité pour un circuit (R, L, C) série. En déduire comment évolue l’allure de

la courbe de résonance en fonction de R.

3.2) Trouvez les analogues électriques de la vitesse de l’oscillateur mécanique, son énergie

cinétique et son énergie potentielle élastique. Conclusion.

3.3) Trouvez l’analogue mécanique (formule) de l’énergie dissipée par effet joule (R*i2*dt) dans

un circuit (R,L,C) série. D’un point de vue physique, à quoi correspond cette énergie ?

3.4) Pour l’oscillateur mécanique non amorti, on a vu en cours qu’il y a sans cesse transfert

d’énergie potentielle en énergie cinétique de l’oscillateur de façon à conserver l’énergie

mécanique totale constante. Représentez le circuit électrique correspondant à cette situation

mécanique et expliquez les transferts énergétiques qui s’y déroulent. Un tel circuit est-il

“ pratiquement ” réalisable ? Pourquoi ? Conclure en termes de bilan d’énergie.

4) Des formules ! Des formules ! Des formules.... y’en a marre !

Lorsqu’on demande autour de nous à des “ non spécialistes ” quels sont les joyeux souvenirs qu’elles gardent de leur cours de

physique, la réponse est souvent décevante: des formules ! Des formules ! Des formules ! Certaines s’engagent un peu plus et

reprochent à la physique d’avoir recours à des formalismes mathématiques sophistiqués (c’est encore plus vrai en physique

moderne; physique quantique et relativités restreinte et générales) d’une grande abstraction et qui, de ce fait brouille nos

intuitions premières. Je suis d’accord avec vous pour supprimer la moitié des formules du programme de terminale mais...

5

a) Principe numéro zéro de la physique

Enfin, un grand pas sera accompli lorsqu’on commencera à apprendre au lycée le “ principe numéro zéro

de la physique ” de John A Wheeler (un des grands physiciens du 20ème siècle) qu’il énonça ainsi: “ ne

jamais faire de calcul avant d’en connaître le résultat ”

L’idée sous-jacente est la suivante:

- En physique, le risque d’erreur est constant précisément à cause du recours à des formalismes

mathématiques sophistiqués et à des calculs longs et délicats.

- Un bon réflexe consiste à se donner des moyens de contrôle, avant même toute entreprise mathématique,

de façon à prévoir au moins en ordre de grandeur le résultat du calcul entrepris et ainsi évaluer la

plausibilité du résultat obtenu. Plus encore qu’un simple contrôle de qualité (qui pourrait se faire après

coup, une fois le résultat trouvé), ce réflexe doit permettre de tester la pertinence même du processus

théorique utilisé (en clair est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans un complexe et fastidieux

calcul si je n’ai pas à l’avance un minimum de garanties que ce calcul me fournira un résultat

raisonnable?).

Cette physique qualitative (ou physique “ avec les mains ” c’est-à-dire sans équations) peut se révéler

sous différents éclairages: ordre de grandeurs, lois d’échelles, analyse dimensionnelle...

b) Les ordres de grandeur

* Des études ont montré que le cerveau humain ne pouvait se représenter concrètement des valeurs

numériques plus grandes que 1 million (106) ou plus petites qu’un millionième (10-6). Il est évident que

cette fourchette [10-6 - 106] caractérise l’échelle humaine. Au delà de cette gamme numérique, les

valeurs ne nous “ parlent ” plus et sont réduites au vulgaire statut de chiffre dépourvu de signification

concrète.

Par exemple, imaginons qu’à la suite d’une promotion extraordinaire, la masse de tous les constituants

élémentaires de la matière (électrons protons, neutrons...), augmente subitement d’un facteur 1000. Ainsi

les électrons verraient leur masse passer de 10-30 kg (valeur actuelle) à une valeur de 10-27 kg ; de même,

celle d’un nucléon passerait de 10-27 kg à 10-24 kg. Enoncées ainsi, ces modifications brutales ne font

cauchemarder personne... Retranscrites à l’échelle humaine, cela revient à imaginer des individus pesant

tous dans les 100 tonnes ! Ce qui nous interpelle davantage.

* Par nature, le système d’unités international (le fameux système “ SI ”) est bien adapté à nos

expériences journalières et utilise des étalons macroscopiques qui nous sensibilisent: le mètre, le

kilogramme, la seconde et l’Ampère caractérisent précisément notre échelle humaine.

Le mètre représente à peu de chose près la taille de l’Homme; le kilogramme, la masse de nourriture

absorbée en une journée (ou celle que l’on peut soulever sans trop de difficulté); la seconde, la durée entre

deux battements de cœur et l’Ampère, une intensité de courant électrique suffisante pour nous donner la

mort...

* Pour aller plus loin, on peut affirmer que la quasi-totalité de nos journées s’inscrit dans la fourchette

[10-6 - 106] centrée sur des valeurs “ raisonnablement humaines ”.

- Le micron (10-6 m) ou millième de millimètre n’est déjà plus détectable par l’œil humain (l’épaisseur

d’un cheveu moyen atteint plusieurs dizaines de microns). De l’autre côté de la gamme, le millier de

kilomètres (106 m) représente grossièrement la dimension d’un pays, c’est encore la distance maximale

que l’on peut parcourir en une journée avec son automobile. Evidemment l’utilisation d’un avion permet

de parcourir plus de 10 000 km en une seule journée, ce qui nous fait sortir de la gamme évoquée, mais le

recours à cette technologie sophistiquée revêt déjà pour la plupart d’entre nous un caractère exceptionnel;

en d’autres termes, on ne prend pas l’avion tous les jours, tandis que sa voiture si !

- Les plus petits objets observables à l’œil nu (grain de sable, poussière...) ont une masse supérieure au

milligramme (soit 10-6 kg), valeur qui représente, pour l’échelle des masses, la borne inférieures que

nous offre notre expérience quotidienne. De façon similaire, la masse d’une automobile vaut à peu près

une tonne, celle d’un semi-remorque 38 tonnes et 100 tonnes pour la baleine bleue, l’animal le plus lourd

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%