Chapitre 12 : Déviance et Contrôle Social

PES 2009-2010 Chap12 DévianceContrôleSocial 1

Chapitre 12 : Déviance et Contrôle Social

Introduction :

1/ Deux approches de la déviances :

11- La déviance : un phénomène normal

Document 1

« Emile Durkheim, particulièrement intéressé par la question de la cohésion sociale et de ses

défaillances, a entreprise une analyse de la déviance à travers l’exemple du crime. Il définit le

crime comme un acte qui offense certains sentiments collectifs doués d’une énergie et d’une

force particulière et que la société sanctionne d’une peine spécifique. /…/ Il estime, à la

différence de Gabriel Tarde, que le crime est un phénomène normal et non pathologique./…/

Le crime est un phénomène normal parce qu’il n’existe pas de société humaine sans crime :

les sentiments collectifs que le crime blesse ne se retrouvent pas avec la même intensité chez

les différents membres de la société /…/.

Il ne saurait exister de définition générique du crime puisque celui-ci s’avère extrêmement

variable d’une société à l’autre et selon les époques : un comportement (pensons à

l’avortement) peut être qualifié de criminel à un moment et devenir ensuite légal. Certains

individus en transgressant une norme ne font qu’ « annoncer » la règle futur : Durkheim prend

l’exemple de Socrate, condamné à mort pour n’avoir pas respecté la tradition. Le crime

remplit, enfin, une fonction sociale importante : il est nécessaire car en punissant le criminel,

il suscite une réaction sociale en ravivant la conscience collective (la société se ressoude

autour de ses valeurs en condamnant un certain nombre d’agissements). »

P. Riutort, Premières leçons de sociologie, PUF, 2004, p 77.

Comment Durkheim définit il la déviance ?

Quels sont les 3 éléments nécessaires pour qu'il y ait crime.

Pourquoi dire que le crime est « normal » ?

Que suppose le terme de « pathologique »

Existe-t-il des crimes universels et atemporels ?

Le crime est-il utile à la société ?

12- La déviance comme processus d’étiquetage :

Document 2

« La conception sociologique que je viens de discuter définit la déviance comme la

transgression d’une norme acceptée d’un commun accord. Elle entreprend ensuite de

caractériser ceux qui transgressent les normes et recherche dans la personnalité et dans les

conditions de vie de ceux-ci les facteurs susceptibles de rendre compte de leur

transgression./…/ Cette présupposition me semble négliger le fait central en matière de

déviance, à savoir que celle-ci est créée par la société. Je ne veux pas dire par là /…/ que les

causes de la déviance se trouveraient dans la situation sociale du déviant ou dans les

« facteurs sociaux » qui sont à l’origine de son action. Ce que je veux dire, c’est que les

groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la

déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des

déviants. De ce point de vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une

personne, mais plutôt une conséquence de l’application par les autres, de normes et de

sanctions à un « transgresseur ». Le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée

avec succès et le comportement déviant est celui auquel la collectivité attache cette

étiquette./…/

PES 2009-2010 Chap12 DévianceContrôleSocial 2

Il serait absurde de suggérer que les voleurs à main armée attaquent les gens simplement

parce que quelqu'un les a étiquetés comme voleurs à main armée, ou que tout ce que fait un

homosexuel découle de ce que quelqu'un l'a étiqueté comme tel. Néanmoins, /…/ les

conséquences qu'impliquent pour un individu, le fait d'être étiqueté comme déviant : il lui

devient plus difficile de poursuivre les activités ordinaires de sa vie quotidienne, et ces

difficultés même l'incitent à des actions "anormales" (il est ainsi plus difficile de gagner sa vie

dans un métier ordinaire quand on a un casier judiciaire, et celui qui se trouve dans cette

situation est poussé à prendre un métier illégal. /…/ On peut suggérer que la définition d'un

individu comme déviant peut, dans certaines circonstances, l'inciter à adopter certaines lignes

de conduite sans affirmer pour autant que les hôpitaux psychiatriques rendent nécessairement

fou ou que la prison transforme toujours ceux qui y passent en criminels invétérés /…/

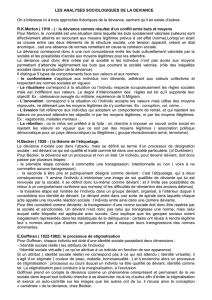

TYPES DE COMPORTEMENTS DEVIANTS (1)

Obéissant à la norme

Transgressant la norme

Perçu comme déviant

Accusé à tort

Pleinement déviant

Non perçu comme déviant

Conforme

Secrètement déviant

(1) On remarquera que cette classification doit toujours être utilisée en référence à un système

déterminé de normes ; elle ne prend pas en compte les complications, évoquées plus haut, qui

surgissent lorsque le même groupe peut se référer à plusieurs systèmes de normes pour

caractériser le même acte. De plus, cette classification concerne les types de comportements

plutôt que les types d’individus, els actes plutôt que la personnalité. La conduite d’une même

personne peut évidemment être conforme dans certaines de ses activités et déviants dans

d’autres. »

Howard Becker, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Métailié, 1985, p 32-33, 43

et 62.

Qu’est ce qu’un déviant selon Howard Becker ? Un comportement déviant ?

Comment peut on être « étiqueter » ?

Le processus de désignation d’un déviant est-il infaillible ? Donnez des exemples.

Quelles peuvent être les conséquences d’être désigné comme déviant ?

2/ Le contrôle social :

21- Des formes de contrôle :

211- un contrôle extérieur

212- l’autocontrainte

Document 3

« Les nouvelles normes n'apparaissent pas d'un seul coup. Certains comportements sont

interdits, non parce qu'ils sont contraires à l'hygiène, mais parce qu'ils sont pénibles à voir et

qu'ils donnent lieu à des associations déplaisantes ; beaucoup d'instances et d'institutions

s'appliquent à inculquer à des milieux de plus en plus vastes la honte d'offrir à ses semblables

de tels spectacles, la peur de déclencher des associations qui, à l'origine n'existaient pas. Mais

dès qu'elles se sont fixées dans certains rites tels le rite de la fourchette, elles se reproduisent

de façon automatique tant que n'interviennent pas des modifications profondes de la structure

des rapports humains. La génération des parents qui ont accepté comme allant de soi certaines

normes de comportements poussent leurs enfants /…/ avec plus ou moins de sévérité à

maîtriser leurs penchants, à réfréner leurs pulsions. Quand un enfant étend sa main vers

quelque chose de gluant, de gras, on lui dit :"Il ne faut pas faire cela, cela ne se fait pas !". Et

PES 2009-2010 Chap12 DévianceContrôleSocial 3

le déplaisir que les parents éprouvent en voyant de tels gestes se transmet par l'habitude aux

enfants, sans l'intervention d'une tierce personne./…/

Le fait même que l'exemple du monde environnant vient s'ajouter à la pression et à la

contrainte exercées par quelques adultes aboutit, chez les adolescents, de très bonne heure à

l'oubli ou au refoulement de l'idée que leurs sensations de pudeur et de malaise, leurs

impressions de plaisir et de déplaisir puissent être modelées par des pressions extérieures et

réduites ainsi à une norme commune. La jeunesse les considère au contraire comme quelque

chose de très personnel, de très "intime" que la nature a déposé dans leur berceau.

Les normes sociales qui ont été imposées à l'individu du dehors, se reproduisent ensuite sans

à-coups par l'autocontrainte qui jusqu'à un certain degré opère automatiquement même si, au

niveau de la conscience, la personne en refuse la cause.

Ainsi s'accomplit dans chaque individu, en raccourci, un processus qui, dans l'évolution

historique et sociale a duré des siècles ».

Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Pocket, 1996, p181 à 183.

Quelle forme de contrôle sociale envisage Elias ?

Comment se manifeste-elle ?

Expliquez le passage souligné.

Que signifie la dernière phrase ?

22- Changement social, changement du contrôle social :

221- du village à la ville

Document 4 du village à la ville

« La transition de la société rurale villageoise à la société urbaine moderne s'est faite très

lentement en France sur environ deux siècles. Au début du XXè siècle, environ 60 % de la

population est encore rurale. C'est seulement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

que l'exode rural s'organise, entraînant la disparition d'un certain type de rapports sociaux

/…/. La société villageoise est fondamentalement une société d'interconnaissance /…/ C'est

une société de surveillance, où la plupart des faits et gestes et des paroles prononcées ont de

fortes chances d'être connus le jour même de l'ensemble du village. Du point de vue de

l'organisation, cette société associe dans un espace donné un certain nombre de familles ou de

groupes familiaux qui entretiennent et transmettent de génération en génération un patrimoine

et des métiers. Dans un tel monde, le contrôle de la délinquance des jeunes relève à la fois de

toute la communauté et de l'autorité du père de famille /…/ La société villageoise est donc une

société qui assure massivement son autorégulation. Cela ne signifie pas que le vol et

l'agression n'y existent pas (cette dernière y semble au contraire particulièrement fréquente).

Mais les mécanismes de régulation collective sont puissants et la plupart des conflits se

règlent en privé ; le recours à la justice d'Etat est l'exception. L'activité de police ordinaire

consiste à contrôler les vagabonds. Pour le reste, la police se tient à distance et intervient le

moins possible dans des organisations communautaires qui la rejettent du reste violemment

lorsqu'elle s'immisce dans leurs affaires.

Tel est le modèle qui s'est lentement décomposé à partir de la seconde moitié du XIXè siècle,

puis brutalement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sous l'effet de l'exode rural et

de la mécanisation de l'agriculture ».

Laurent Mucchielli, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La

Découverte, 2001, p 85-86.

Que signifie le passage souligné ?

Quelles sont les formes du contrôle social dans la « société villageoise » ?

Sommes nous encore dans ce modèle ?

PES 2009-2010 Chap12 DévianceContrôleSocial 4

222- contrôle social et salarisation

Document 5

« Les habitudes de travail n’évoluent que lentement. Les patrons ont mis un siècle à habituer

leurs ouvriers à la discipline de l’usine, à travailler tous les jours, à être ponctuels, à ne pas

interrompre le travail sans raison. Ils ont d’abord repris dans l’usine les relations de travail

anciennes. Le travailleur proto-industriel travaillait chez lui avec sa femme et ses enfants : il

vient à l’usine avec eux et le patron paie au chef de famille le travail de toute la famille.

L’ouvrier paie lui-même ses aides. La pratique du marchandage est vivace. Dans la

mécanique ou la mine, le chef d’équipe discute avec le patron la rémunération de la tâche à

faire, libre à lui de répartir comme il l’entend la somme convenue. Il est fréquent dans la

construction mécanique qu’une équipe ne veuille pas reprendre le travail commencé par une

autre. Les patrons n’ont pas un total pouvoir sur une main-d’œuvre qui conserve des habitudes

d’autonomie.

La question de la rémunération montre la difficulté de créer des normes nouvelles. Elle passe

de la modalité ancienne- paiement à la tâche – au paiement au temps passé – le salaire -, en

empruntant toutes sortes de combinaisons intermédiaires. Le machinisme perturbe le système

ancien. Le patron ne veut pas payer davantage l’ouvrier plus productif parce qu’il dispose

d’une machine, mais l’ouvrier se rebelle contre la baisse du prix de façon. On aboutit à des

solutions intermédiaires combinant les deux types de rémunération.»

Patrick Verley, La première révolution industrielle, Armand Collin, 1999, p 61.

L’industrialisation va-t-elle de soi ? Quel problème pose le texte ?

Qu’est ce qui est différent aujourd’hui ? Les changements ont-ils été rapides ?

Notions à retenir :

Déviance selon Durkheim, déviance selon Becker, étiquetage, contrôle social formel,

contrôle social informel, autocontrainte

1

/

4

100%