Céphalées symptomatiques

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 93

Introduction

Les céphalées symptomatiques, ou secondaires,

sont rares en face des céphalées primitives. Leur

incidence est estimée entre 10 et 20%. Le méde-

cin a donc parfois des difficultés à diagnostiquer

une céphalée symptomatique en tant que telle.

Dans les situations suivantes, le médecin doit

rester à l’écoute de son patient pour poser le bon

diagnostic et lui proposer le bon traitement.

Arguments en faveur des

céphalées symptomatiques

Le caractère de la douleur et les

symptômes d’accompagnement ne sont

pas les mêmes qu’avec les crises céphal-

algiques ou migraineuses précédentes

Les patients souffrant de céphalées symptoma-

tiques indiquent pour la plupart spontanément,

ou répondent à l’anamnèse que le caractère

et/ou la violence de leur mal de tête sont inha-

bituels, ou qu’il y a des symptômes d’accompa-

gnement qu’ils ne connaissaient pas pour leur

céphalée tensionnelle ou migraineuse. Citons

les crises d’amblyopie, témoignant d’une hy-

pertension intracrânienne.

Facteur déclenchant particulier

Si les céphalées n’apparaissent que dans cer-

taines situations, ou surviennent pour la pre-

mière fois après un certain événement, cela doit

faire suspecter une céphalée symptomatique.

Par exemple un traumatisme, ou un mal de tête

uniquement en position debout, disparaissant

en position couchée. Ces céphalées dites ortho-

statiques se voient dans l’hypotension intra-

crânienne.

Céphalée hyperaiguë

Une céphalée survenant sur le mode hyperaigu,

et dont le caractère est inhabituel pour le pa-

tient, doit faire penser à une hémorragie sous-

arachnoïdienne.

Céphalée prolongée

Les crises de céphalées primitives peuvent

durer de 2 à 3 jours. Une céphalée se prolon-

geant de manière inhabituelle doit faire sus-

pecter une pathologie intracrânienne ou une

maladie systémique avec une céphalée comme

symptôme dominant.

Déclenchement à l’effort

Les céphalées migraineuses s’accentuent typi-

quement à l’effort, ou à la toux. En l’absence

d’une anamnèse de migraine, il s’agit de cé-

phalées d’effort. Elles sont pour la plupart bé-

nignes, mais peuvent être le reflet d’une pa-

thologie intracrânienne.

Vomissement

Un vomissement, en jet surtout, tôt le matin et

en l’absence de nausée notable, doit faire pen-

ser à une hypertension intracrânienne et à un

processus expansif intracrânien.

Epilepsie / déficits neurologiques /

altérations neuropsychologiques

Les crises épileptiques, ou les déficits neurolo-

giques ou neuropsychologiques chez des pa-

tients souffrant de maux de tête, doivent tou-

jours faire suspecter une pathologie intracrâ-

nienne, et exigent un diagnostic complémen-

taire en urgence. Cela est vrai surtout pour les

troubles de la conscience et la présence d’un

méningisme.

Pathologie interne ou autre,

non neurologique

Hypertension, infections fébriles, obstruction

nasale ou sécrétions nasales purulentes, mala-

dies inflammatoires non infectieuses, comme

lupus érythémateux disséminé, peuvent avoir

comme seule manifestation ou symptôme cli-

nique d’appel une céphalée. Toute céphalée

atypique exige un examen général.

Quelques maladies dont les

céphalées peuvent être le

symptôme majeur

Le tableau 1 donne un aperçu des maladies se

manifestant par une céphalée symptomatique.

Céphalées posttraumatiques

Après une commotion ou une contusion céré-

brale, il peut y avoir une céphalée sourde, plus

marquée aux niveaux frontal et temporal. Elle

augmente à l’effort et dure toute une journée.

L’importance de la douleur semble être en cor-

rélation inverse avec la durée de la perte de

connaissance. Nul ne peut expliquer pourquoi.

Les analgésiques ne sont pas très efficaces. La

mobilisation précoce et la consommation res-

Céphalées symptomatiques

H. P. Mattlea, M. Sturzeneggera, C. Meyerb

aService universitaire

de Neurologie, Berne

bNeurologue, Baden

Correspondance:

Prof. Heinrich Mattle

Clinique et Policlinique

de Neurologie

Hôpital de l’Ile

CH-3010 Berne

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 94

treinte d’analgésiques sont le meilleur traite-

ment. Le repos peut être contre-productif. Si le

mal de tête se prolonge au-delà de 2 semaines,

le traitement sera le même que pour les cépha-

lées tensionnelles, soit les antidépresseurs tri-

cycliques.

Les céphalées posttraumatiques simples sont

difficiles à distinguer de celles des hématomes

sous-duraux. Un hématome sous-dural résulte

d’une rupture des veines communicantes, avec

hémorragie lente dans l’espace sous-dural.

Plusieurs jours ou semaines après un trauma-

tisme même banal, une céphalée sourde com-

mence, intermittente au début, mais qui de-

vient persistante. Les vieillards sont particuliè-

rement menacés, de même que les personnes

ayant des troubles de la coagulation et les al-

cooliques. S’il y a anamnèse de traumatisme, il

faut évoquer un hématome sous-dural et le

confirmer par neuroradiologie. En l’absence

d’une telle anamnèse, le caractère inhabituel de

la douleur doit faire demander un examen neu-

roradiologique pour préciser le diagnostic. Les

hématomes volumineux, surtout s’ils sont ac-

compagnés de déficits neurologiques ou neuro-

psychologiques, seront drainés chirurgicale-

ment.

Si une artère méningée se déchire lors d’un

traumatisme crânien, il se produit une hémor-

ragie aiguë dans l’espace épidural, ou héma-

tome épidural. Ces patients ne reprennent pas

connaissance après le traumatisme, ou la re-

perdent 1 à 2 heures après le traumatisme. Le

diagnostic doit être rapidement confirmé, et

l’hématome évacué pour prévenir toute invali-

dité permanente.

Anomalies de la production, de la

circulation ou de la réabsorption de

liquide céphalo-rachidien

Une anomalie de la production, de la circula-

tion ou de la réabsorption de liquide céphalo-

rachidien peut se manifester par une céphalée

comme symptôme majeur:

– pseudotumeur cérébrale / hypertension in-

tracrânienne;

– hypotension intracrânienne;

– hydrocéphalie.

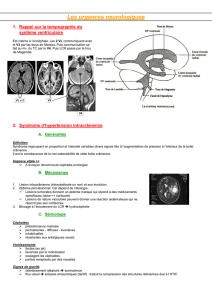

Hypertension intracrânienne

Une augmentation de la pression intracrâ-

nienne peut être idiopathique ou secondaire à

– une hydrocéphalie;

– un processus expansif tel que néoplasie, hé-

matome ou œdème cérébral ischémique ou

traumatique;

– une thrombose veineuse ou sinusale;

– ou des substances comme vitamine A,

tétracyclines, etc.

Les symptômes dominants de l’hypertension

intracrânienne sont des céphalées diffuses, uni-

quement matinales au début, puis toute la jour-

née, qui s’accompagneront assez rapidement

de nausée et d’apathie. Les crises amblyo-

piques en sont typiques, ou amputations ou as-

sombrissements du champ visuel d’une durée

de quelques secondes. La papille de stase en est

un signe somatique. Une mydriase unilatérale

ou une paralysie oculomotrice totale sont déjà

des symptômes d’alarme de l’hypertension in-

tracrânienne, reflétant une menace de hernia-

tion du tronc cérébral. D’autres symptômes

d’alarme sont un trouble de la conscience avec

une posture anormale, témoignant d’une dé-

cortication ou d’une décérébration.

L’hypertension intracrânienne idiopathique,

ou «pseudotumeur cérébrale», touche prati-

quement toujours de jeunes femmes obèses.

Elles se plaignent de céphalées type tension-

nelles, migraineuses au début et surtout mati-

nales, puis permanentes et à localisation bi-

frontotemporales. Elles signalent en outre des

acouphènes pulsatiles, des troubles visuels épi-

sodiques, des crises amblyopiques et parfois

une diplopie. Une chute définitive de l’acuité vi-

suelle pouvant aller jusqu’à la cécité est rare et

généralement réversible sous traitement. Il y a

presque toujours un œdème de la papille bila-

téral. Le CT, l’IRM et le LCR sont normaux, mais

la pression du LCR est augmentée.

Pour que le traitement de l’hypertension intra-

crânienne idiopathique soit efficace, il est in-

dispensable que ces femmes perdent du poids.

Les inhibiteurs de l’anhydrase carbonique et

diurétiques de l’anse sont administrés, avec des

injections de stéroïdes et ponctions lombaires à

répétition. Les shunts lobo- ou ventriculo-péri-

Tableau 1.

Maladies et situations dans lesquelles

les céphalées peuvent être le

symptôme dominant.

Posttraumatique

Vasculite

Pathologies intracrâniennes

anomalies de la circulation du LCR

infections

néoplasies

hémorragies intracrâniennes

Toxiques

Infections systémiques

Métaboliques

Pathologies de la colonne cervicale, des yeux,

oreilles, sinus, articulations temporo-mandibulaires

ou dents

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 95

tonéaux, ou la fenestration de la gaine du nerf

optique sont le dernier recours en cas de me-

nace de cécité.

Hypotension intracrânienne

Les céphalées survenant en position debout et

disparaissant en position couchée, ou cépha-

lées orthostatiques, sont caractéristiques du

syndrome d’hypotension intracrânienne. Le

mal de tête survient typiquement dans les 15

minutes suivant le passage en position debout,

et s’améliorent dans les 30 minutes suivant

l’alitement. Il s’accompagne éventuellement de

nausée, vomissement, acouphène, baisse de

l’acuité auditive, photophobie ou diplopie. Les

symptômes objectifs peuvent être un ménin-

gisme ou des parésies du 6enerf crânien. A la

ponction lombaire, la pression est basse, pou-

vant même donner une ponction sèche, ne per-

mettant d’obtenir du LCR que par aspiration à

la seringue. Il présente une pleïocytose avec

augmentation des protéines, pouvant conduire

au diagnostic d’infection intracrânienne. L’IRM

montre parfois un déplacement caudal du tronc

cérébral. Après injection de produit de

contraste, il se produit typiquement une opaci-

fication supra- et infratentorielle dans la dure-

mère (pachyméningite) (fig. 1). Les leptomé-

ninges entre les sillons ne prennent pas de pro-

duit de contraste.

Une hypotension intracrânienne peut être

spontanée. Mais elle est beaucoup plus souvent

symptomatique, reflétant une fuite cryptique de

LCR, après ponction lombaire, anesthésie spi-

nale, traumatisme crânio-cérébral, crânioto-

mie, chirurgie vertébrale ou dans les fissures de

la dure-mère, une rhinorrhée de LCR ou des

shunts atrio-ventriculaires. Un déficit volu-

mique ou une hyperosmolarité font baisser la

pression intracrânienne. Les pathologies s’ac-

compagnant d’une baisse de la production de

LCR, ou d’une réabsorption accrue sont spécu-

latives, et certainement rarement en cause

dans l’hypotension intracrânienne.

Le traitement de l’hypotension intracrânienne

est ciblé sur celui de sa cause, p.ex. par ferme-

ture chirurgicale d’une fistule. Le traitement

symptomatique comprend alitement, patch de

sang autologue épidural, perfusions épidurales

de NaCl, ceinture abdominale, caféine et sté-

roïdes.

Céphalées d’effort

Les céphalées déclenchées à l’effort, ou à la

toux, sont pour la plupart bénignes et réagis-

sent bien aux bêtabloquants. Mais elles peuvent

également témoigner d’un processus expansif,

surtout de la fosse postérieure, d’une anomalie

transitionnelle crânio-cervicale ou de patholo-

gies rares, l’anévrisme basilaire fusiforme no-

tamment. Les céphalées lors de rapports

sexuels («coital headache») en font partie. Si la

douleur apparaît à l’orgasme, il s’agit de re-

chercher soigneusement une pathologie sous-

jacente, comme un anévrisme ou une hémor-

ragie sous-arachnoïdienne. Si elle survient

après l’orgasme, il s’agit dans la plupart des cas

d’une céphalée primitive bénigne.

Céphalées sur pathologies vasculaires et

troubles circulatoires

Les céphalées secondaires à des pathologies

vasculaires et troubles circulatoires sont relati-

vement rares, mais peuvent être le symptôme

dominant d’une thrombose veineuse, d’une ar-

térite à cellules géantes, d’une dissection ou

d’une hémorragie sous-arachnoïdienne. Elles

accompagnent souvent une hémorragie céré-

brale et un infarcissement territorial important,

mais pratiquement jamais un infarcissement

cérébral lacunaire.

Dissections artérielles cérébrales

Les dissections concernent les hommes et

femmes jeunes et d’âge moyen. 80% touchent

les carotides, 20% les artères vertébrales, et

25% touchent plus d’une artère. Les dissections

intracrâniennes sont généralement très rares,

et touchent surtout les jeunes gens. Les trau-

matismes et vasculopathies telles que dysplasie

fibromusculaire ou syndrome de Marfan pré-

disposent aux dissections, voire les déclenchent.

Une dissection carotidienne se présente par

une douleur orbitaire, cervicale ou crânienne,

un syndrome de Horner et des symptômes hé-

misphériques ipsilatéraux (tabl. 2), parfois par

un acouphène pulsatile. La variabilité des défi-

cits neurologiques est importante, allant de

l’obstruction carotidienne asymptomatique à

l’infarcissement territorial médian complet.

Les déficits des nerfs cérébraux postérieurs du

même côté que les symptômes hémisphériques

Figure 1.

Hypotension intracrânienne spon-

tanée s’étant manifestée sous

forme de céphalée orthostatique. Sur

l’IRM en T1, une concentration patho-

gnomonique de produit de contraste

est visible dans les méninges

supra- et infratentoriels, et surtout de

la tente.

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 96

peuvent donner des syndromes centraux et pé-

riphériques croisés, pouvant passer par erreur

pour un problème au niveau du tronc cérébral.

Les dissections vertébrales donnent des cer-

vicalgies ispilatérales avec déficits vertébro-ba-

silaires, le plus souvent un syndrome médul-

laire dorsolatéral. Leur présentation clinique

est généralement très variable. L’un des ex-

trêmes est la douleur isolée au niveau du cou

ou de la nuque, et l’autre une atteinte complète

du tronc cérébral dans la thrombose basilaire.

Les dissections peuvent être suspectées aux ul-

trasons et confirmées par l’IRM. L’hématome

pariétal peut se voir à l’IRM sous la forme d’un

signal falciforme hyperintense (fig. 2). Le dia-

gnostic à temps d’une dissection permet la plu-

part du temps de prévenir un infarcissement

cérébral embolique par une anticoagulation.

Thromboses cérébrales veineuses et sinusales

Les thromboses cérébrales veineuses et sinu-

sales concernent surtout les jeunes femmes. Il

s’agit la plupart du temps du sinus longitudinal

supérieur et du sinus latéral, plus rarement des

sinus droit et caverneux, et des veines corti-

cales. Les symptômes cliniques sont présentés

dans le tableau 3. Etiologiquement, il faut dis-

tinguer les thromboses secondaires à des in-

fections intracrâniennes et systémiques des

non infectieuses. Toutes les étiologies médi-

cales des thrombo-embolies sont à envisager,

gynécologiques-obstétricales chez les femmes,

la fumée, la pilule et l’obésité, et chez les

hommes la maladie de Behçet. Neuroradiologi-

quement, il y a des infarcissements hémorra-

giques uni- ou bilatéraux. La plupart de ces

thromboses se voient au CT avec produit de

contraste ou à l’IRM, et certaines uniquement à

l’angiographie (fig. 3). L’imagerie diagnostique

de choix est l’IRM.

Encéphalopathie hypertensive

Il s’agit de troubles cérébraux lors d’une crise

hypertensive, avec ou sans hypertension chro-

nique préalable. Les céphalées en sont le symp-

tôme majeur, pouvant s’accompagner de nau-

sée, vomissement, troubles visuels, obnubila-

tion et confusion, crises convulsives focales ou

généralisées, déficits neurologiques focaux. Au

fond d’œil, il y a un œdème de la papille et de

la rétine, et des vasospasmes artériolaires.

L’encéphalopathie hypertensive est une situa-

tion d’urgence, imposant une baisse tension-

nelle rapide et éventuellement un traitement

anticonvulsivant. Une hypertension artérielle

n’évolue pas toujours de manière aussi drama-

tique. Mais si elle fait des symptômes cliniques,

il s’agit beaucoup plus souvent de céphalées dif-

ficiles à distinguer des céphalées tensionnelles.

Tableau 2.

Symptômes dominants de la

dissection carotidienne et vertébrale.

Céphalées ou algies faciales du même côté que la

dissection

TIA ou infarcissement dans le territoire irrigué par

l’artère

Syndrome de Horner

Acouphène pulsatile, bourdonnement artériel

Tableau 3. Symptômes dominants

d’une thrombose sinusale et veineuse.

Céphalées inhabituelles

Crises épileptiques focales ou généralisées

Œdème de la papille et autres signes d’hyperten-

sion intracrânienne

Déficits sensitivo-moteurs, éventuellement

controlatéraux

Artérites, artérite à cellules géantes

Les vasculites forment un groupe de maladies

étiologiquement et morphologiquement hétéro-

gène, primitives (c.-à-d. sans étiologie connue)

ou secondaires à certaines maladies. Dans la

plupart des vasculites, la manifestation SNC

n’est qu’une partie de la maladie, et les mani-

festations extracérébrales dominent le tableau

clinique. Elles touchent également le système

nerveux périphérique, avec des poly- et mono-

neuropathies, la rétine ou la cochlée. Dans les

angéites isolées et granulomateuses du SNC, la

vasculite se limite au système nerveux central.

Les symptômes neurologiques majeurs des vas-

culites sont des céphalées, des troubles cogni-

tifs et des déficits neurologiques focalisés suite

à de multiples petits infarcissements. La for-

Figure 2.

Dissection de la carotide droite.

L’hématome pariétal falciforme se

voit sur le cliché IRM avec technique

de suppression de la graisse comme

une structure hyperintense.

CURRICULUM Forum Med Suisse No5 30 janvier 2002 97

mule sanguine est généralement inflamma-

toire, mais pas toujours. Les anticorps reflétant

une certaine maladie ou un certain syndrome

peuvent aider au diagnostic. Il y a également

des signes d’inflammation dans le LCR. L’an-

giographie montre parfois des altérations vas-

culaires inflammatoires. Mais parfois seule une

biopsie cérébrale ou méningée permet de poser

le diagnostic.

L’artérite à cellules géantes touche essentiel-

lement des vieillards. Son étiologie est incon-

nue. Céphalée, fatigue, myalgies, tendance dé-

pressive et douleurs des masséters à la masti-

cation en sont les symptômes majeurs. Les ar-

tères temporales peuvent être douloureuses à

la pression, indurées et non pulsatiles. Une VS

très accélérée met sur la voie du diagnostic. Les

ultrasons permettent souvent de visualiser une

paroi artérielle épaissie, mais pas toujours, et

le diagnostic sera confirmé par biopsie et his-

tologie. Les stéroïdes sont le traitement de

choix, à hautes doses au début et à doses faibles

pendant plusieurs mois.

Infarcissement cérébral secondaire à la migraine

L’infarcissement cérébral secondaire à la mi-

graine est rare. Il concerne la plupart du temps

le territoire de l’artère cérébrale postérieure et

se caractérise comme suit:

– symptômes neurologiques identiques à ceux

des crises migraineuses précédentes;

– survenue lors d’une crise migraineuse;

– autres causes d’infarcissement exclues.

Céphalées des néoplasies

Les céphalées ne sont que rarement le symp-

tôme dominant dans les néoplasies intracrâ-

niennes. Les symptômes dominants sont beau-

coup plus souvent des crises épileptiques ou des

déficits neurologiques ou neuropsychologiques

focaux. Mais lorsque ces néoplasies atteignent

un certain volume, les céphalées diffuses, sou-

vent frontales et irradiant dans l’ensemble du

neurocrâne sont des symptômes d’accompa-

gnement fréquents. Dans l’infiltration néopla-

sique des méninges par des carcinomes, sar-

comes ou lymphomes (méningite néoplasique),

les céphalées sont par contre un symptôme do-

minant précoce.

Céphalées de la méningite, de l’encépha-

lite et des infections systémiques

Les infections peuvent être hématogènes ou

toucher le système nerveux par continuité, et

provoquer une inflammation des méninges

(méningite), du parenchyme (encéphalite) ou

des foyers purulents (abcès intracérébral, em-

pyème sous-dural, abcès épidural).

La symptomatologie clinique classique de la

méningite consiste en céphalées, fièvre et rai-

deur de nuque (méningisme). Ces céphalées

peuvent être intenses, diffuses, ou évent. bila-

térales et plus volontiers occipitales. Dorsal-

gies, myalgies, photophobie, nausée et vomis-

sement en sont d’autres symptômes. Elle peut

être à l’origine de crises épileptiques, de défi-

cits des nerfs crâniens, d’une somnolence pou-

vant aller jusqu’au coma. Il peut y avoir un

œdème de la papille. Chez les enfants, les im-

munodéprimés ou les vieillards, le méningisme

et la température peuvent parfois être très dis-

crets, les céphalées et/ou les vomissements do-

minant le tableau clinique.

Figure 3.

Jeune femme souffrant de cépha-

lées sur thrombose du sinus longi-

tudinal supérieur. Le thrombus est

bien visible sur le cliché IRM sagit-

tal. Il se situe juste en dessous et

dans l’os compact de la calotte crâ-

nienne sans signal, et par rapport

au parenchyme cérébral, il est en

partie iso- et en partie hyperintense.

Tableau 4. Infections intracrâniennes.

Méningite aiguë purulente ou bactérienne

Méningite aiguë non purulente ou virale

Méningite chronique (voir méningite néoplasique)

tuberculose

champignons

syphilis

borréliose

VIH

sarcoïdose

LED

Encéphalite

Inflammation paraméningée

Les encéphalites sont la plupart du temps vi-

rales, et se présentent comme les méningites

avec fièvre, céphalées et méningisme. A cela

viennent pratiquement toujours s’ajouter une

perturbation de la conscience et de la person-

nalité, avec des troubles focaux tels qu’aphasie,

ataxie, hémiparésie, déficits des nerfs crâniens,

du champ visuel, crises généralisées ou focales

et papilles de stase.

Un abcès cérébral est un processus purulent

focal dans le parenchyme cérébral, rare. Les cé-

phalées surviennent comme manifestation d’une

hypertension intracrânienne, plus rarement

lorsque des symptômes infectieux généraux ac-

6

6

7

7

1

/

7

100%