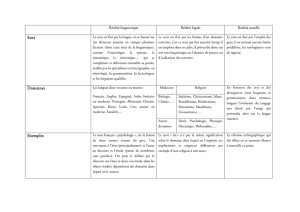

Linguistique Appliquée : Enseignement aux États-Unis, France, RU

Telechargé par

shadis523

Histoire Épistémologie Langage

La linguistique appliquée à l’enseignement des langues

secondes aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne

Michel Berthet

Citer ce document / Cite this document :

Berthet Michel. La linguistique appliquée à l’enseignement des langues secondes aux États-Unis, en France et en

Grande-Bretagne. In: Histoire Épistémologie Langage, tome 33, fascicule 1, 2011. Linguistique appliquée et

disciplinarisation. pp. 83-97;

doi : https://doi.org/10.3406/hel.2011.3208

https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2011_num_33_1_3208

Fichier pdf généré le 16/01/2019

Abstract

Since the 1950s, French scholars have played an important role in the renewal of language

teaching techniques and have contributed to the emergence of a discipline dedicated to second

language teaching : applied linguistics. In the late 1970s, most French scholars interested in

language teaching began to move beyond linguistics and towards establishing a new discipline,

which would be known as «didactique des langues » . This article analyses the reasons for this

evolution through a comparison of the situation in three countries : France, Great Britain and the

United-States. Three primary themes will be explored : language policies, structures of academic

research, and epistemological traditions.

Résumé

Dès les années 1950, la France joue un rôle important dans le renouvellement des méthodologies

de l’enseignement des langues et participe à l’émergence de la discipline destinée à prendre pour

objet ce type d’enseignement : la linguistique appliquée. A partir de la fin des années 1970, la

majorité des spécialistes français de l’enseignement des langues cherche ailleurs que dans la

linguistique les bases d’une discipline nouvelle, bientôt appelée la didactique des langue. Cet

article analyse les raisons de cette évolution en comparant la situation en France, en Grande-

Bretagne et aux États-Unis. Trois axes essentiels à la comparaison sont explorés : les politiques

linguistiques, les structures de la recherche linguistique et les traditions épistémologiques.

83

L’enseignement des langues maternelles et étrangères est un des premiers domaines

auxquels les savants qui ont contribué (souvent en tant que phonéticiens) au

renouvellement des études sur le langage et les langues ont songé à « appliquer »

leurs recherches. L’enseignement ou plutôt l’apprentissage1 des langues secondes

est encore aujourd’hui un des principaux objets d’étude d’un très grand nombre de

spécialistes de linguistique appliquée.

1 S’étant d’abord occupés principalement de méthodologie d’enseignement des langues

vivantes, les chercheurs en linguistique appliquée se sont de plus en plus intéressés aux

questions d’apprentissage et d’acquisition. Ce tournant a été plus marqué aux États-Unis

qu’en France.

LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

SECONDES AUX ÉTATS-UNIS, EN FRANCE ET EN GRANDE-BRETAGNE

Michel Berthet

Université Paris-Sorbonne Nouvelle, Université de Marne la Vallée

RÉSUMÉ : Dès les années 1950, la France joue

un rôle important dans le renouvellement des

méthodologies de l’enseignement des langues

et participe à l’émergence de la discipline

destinée à prendre pour objet ce type

d’enseignement : la linguistique appliquée. A

partir de la fin des années 1970, la majorité

des spécialistes français de l’enseignement

des langues cherche ailleurs que dans la

linguistique les bases d’une discipline

nouvelle, bientôt appelée la didactique des

langue. Cet article analyse les raisons de

cette évolution en comparant la situation en

France, en Grande-Bretagne et aux États-

Unis. Trois axes essentiels à la comparaison

sont explorés : les politiques linguistiques, les

structures de la recherche linguistique et les

traditions épistémologiques.

ABSTRACT : Since the 1950s, French scholars

have played an important role in the renewal

of language teaching techniques and have

contributed to the emergence of a discipline

dedicated to second language teaching :

applied linguistics. In the late 1970s, most

French scholars interested in language teaching

began to move beyond linguistics and towards

establishing a new discipline, which would

be known as « didactique des langues ». This

article analyses the reasons for this evolution

through a comparison of the situation in

three countries : France, Great Britain and

the United-States. Three primary themes will

be explored : language policies, structures

of academic research, and epistemological

traditions.

MOTS-CLÉS : Linguistique appliquée ; Ensei-

gnement des langues ; États-Unis ; France ;

20e s. ; Grande-Bretagne ; Méthodologie

KEY WORDS : Applied linguistics ; Language

teaching ; USA ; France ; 20th century ; Great

Britain ; Methodology

Histoire Épistémologie Langage 33/I (2011) p. 83-97 © SHESL

84

Bien que de nombreux chercheurs français et francophones aient contribué,

dès la fin des années 1950, à son élaboration disciplinaire (pour ne pas dire encore

épistémologique) et institutionnelle, la linguistique appliquée n’a pas donné lieu,

en France, à des développements comparables à ceux qu’elle a connus dans les pays

anglophones. Si l’AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)

conserve son acronyme d’origine, les chercheurs français qui y occupent une

place active sont rares. C’est que la linguistique appliquée au sens étroit du terme,

c’est-à-dire comme projection de la linguistique structurale dans le champ de

l’enseignement des langues secondes, a perdu en France une grande partie de

sa raison d’être depuis que cet enseignement est devenu l’objet d’une discipline

particulière, la didactique des langues étrangères, discipline dont on a voulu établir

la légitimité en dehors du champ des sciences du langage. Selon Véronique (2009,

p. 51) :

on ne peut qu’être frappé par l’émergence tardive de la linguistique appliquée

[

...] et par la brièveté de son ascendance en matière d’enseignement des langues.

En France, cette discipline ne vivra guère plus d’une décennie.

Ce petit préambule a pour fonction de situer le cadre disciplinaire de cet article. Le

point de vue sera celui d’un « didacticien » (c’est-à-dire d’un chercheur dont l’objet

d’étude est l’enseignement / apprentissage des langues secondes), un didacticien qui

cherche à comprendre pourquoi il n’est pas, comme ailleurs ou comme en d’autres

temps, un linguiste appliqué ; un didacticien qui se demande également si le temps

n’est pas venu de réfléchir à une redéfinition de sa discipline. La disciplinarisation

de la linguistique appliquée sera donc confrontée ici à la disciplinarisation, en

France, de la didactique des langues. Pourquoi la linguistique appliquée n’a-t-elle

pas connu en France les mêmes développements qu’en Grande-Bretagne et aux

États-Unis ?

Il nous a semblé devoir chercher les raisons des particularités nationales autour

de trois axes : celui des politiques linguistiques, celui des structures de la recherche

scientifique, et celui des traditions épistémologiques.

S’intéresser à l’histoire de la linguistique appliquée, ce peut être se poser la

question de la naissance de cette discipline. Un rapide regard rétrospectif montre

qu’il n’est pas aisé de distinguer les « pures » analyses de leurs applications :

les grammairiens indiens ou les premiers rhétoriciens devaient répondre à des

impératifs pratiques2, des applications. Jusqu’à une période très récente, on admet

aussi qu’une forte « solidarité conceptuelle » caractérise la « constitution des

savoirs linguistiques / scolaires » (Chiss 1995, p. 37). On peut se demander si cette

solidarité conceptuelle ne commence pas justement à être remise en cause par les

travaux de ceux qui ont véritablement donné naissance à la linguistique appliquée

(Linn 2008) en contribuant à la définition d’une discipline nouvelle, différente

à la fois de la grammaire comparée et distincte des grammaires scolaires : la

linguistique. À partir de la fin du 19e s., une linguistique « pure » commence à

se constituer, permettant l’émergence d’une véritable linguistique appliquée.

Ce mouvement prend une tournure particulière aux États-Unis, au cours des

années 1940. Notre première partie sera consacrée à cette période clé qui voit des

2 Des linguistes comme Brumfit (1995, p. 27), définissant la linguistique appliquée, parlent

volontiers de « real-world problems ».

MICHEL BERTHET

85

linguistes se consacrer à des applications, mais sans pour autant pousser bien avant

leur questionnement sur ce qu’on fait lorsqu’on « applique » la linguistique, sans

demander s’il est possible d’envisager une discipline plus ou moins autonome, la

linguistique appliquée.

1. ÉTATS-UNIS (1940-1945) :

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

1. 1. L. Bloomfield

Leonard Bloomfield occupe une position centrale dans le champ de la linguistique

nord-américaine avant la seconde guerre mondiale. Il contribue activement à la

fondation en 1925 de l’ALS (American Linguistic Society) et à l’élaboration de

la linguistique structurale3 qui, aux cours des années 1930, cherche à devenir une

discipline légitime et autonome dans le cadre académique.

La place considérable que Bloomfield vient à occuper dans le champ des sciences

du langage aux États-Unis explique le rôle qu’il va jouer, à partir de 1942, dans la

mise en place par l’armée d’un programme d’enseignement intensif des langues

vivantes. Il ne faut pas attendre l’attaque surprise de Pearl Harbour pour que les

autorités américaines prennent conscience du péril stratégique lié à l’incapacité des

soldats de comprendre et de parler une plus grande variété de langues étrangères.

Dès avant la seconde guerre mondiale, l’American Council of Learned Societies

(ACLS), représenté par Mortimer Graves, insiste sur la nécessité de développer

l’enseignement des langues, absentes des programmes scolaires et universitaires.

L’ACLS obtient un financement (100.000 $) de la Rockefeller Foundation et lance

en 1941 un Intensive Language Program (ILP) dirigé par J. M. Cowan, trésorier de

l’American Linguistic Society. En 1943, ce programme va permettre de financer

56 cours, portant sur 26 langues, dans 18 universités, pour un public composé de

700 étudiants. Ces fonds vont aussi contribuer à financer les linguistes qui œuvrent

à renforcer la légitimité de leur discipline. Selon Newmeyer (1986, p. 52), la quasi

totalité des linguistes américains ont participé à ce programme qui a duré jusqu’à

la fin de la guerre :

Grave’s organizational skill in providing funding, employment, and research

opportunities to the linguists of the United-States was a major factor in the

development of the field.

Trois revues naissent ainsi à l’occasion du financement de cet effort de guerre :

Studies in Linguistics, Word, Romance philology.

L’ILP de l’ACLS s’est d’abord intéressé aux langues rares pour des raisons

d’urgence (elles étaient fort peu enseignées aux États-Unis à cette époque) mais

aussi pour des raisons institutionnelles : il semblait difficile de remettre en question

les lourdes traditions éducatives en ce qui concernait l’enseignement des grandes

3 Certains linguistes français parlent volontiers de linguistique structurale américaine,

comme si cette linguistique ne pouvait pas être simplement structurale parce que pas assez

saussurienne, tandis que certains linguistes américains parlent de « structural linguistics »

tout court, considérant parfois que les travaux menés en Europe ne sont pas toujours purement

linguistiques. Voir par exemple à ce sujet Newmeyer (1986) The Politics of Linguistics.

LINGUISTIQUE APPLIQUÉE : ÉTATS-UNIS, FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%