De l’importance des comportements et de l’environnement

sont mises à fumer, la situation risque de deve-

nir dramatique. D’autant que celles-ci présentent

en outre une grande fragilité qui fait d’elles des

victimes plus jeunes et plus gravement atteintes.

PSII : Le tabac reste-t-il toujours l’ennemi numéro un ?

Pr P.G. : Évidemment. Les mesures prises par les

gouvernants ne seront jamais assez sévères. Je

rappelle que le cancer du poumon reste parmi les

dix premières causes de mortalité à un âge dont

la moyenne a baissé du fait de la consommation

plus précoce du tabac.

PSII : La prise en charge de l’asthme connaît-elle

des progrès ?

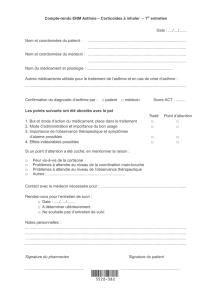

Pr P.G. : La prise en charge de l’asthme en France

n’est pas optimale. Le Plan Asthme en a pris acte

et a proposé une série de mesures pour amélio-

rer la situation. Ce plan se met en place progres-

sivement. Le principal problème étant l’obser-

vance des traitements au long cours, il s’agit de

se focaliser sur le suivi du malade. A Montpel-

lier, nous menons deux actions :

– la première se développe dans le cadre de

l’école de l’asthme. Une infirmière spécialisée,

formée et encadrée par une équipe médicale,

teste en ce moment l’intérêt de suivre certains

asthmatiques à domicile par téléphone, en plus

du suivi habituel. L’évaluation est en cours ;

– la deuxième se déroule aux urgences du CHU.

Une infirmière (qui se trouve être la même)

forme ses collègues à l’éducation thérapeutique,

dans le cadre d’un protocole de recherche cli-

nique. L’objectif est de mieux prendre en charge

l’asthme aigu grave après le passage aux

Quand on fait le tour des affections broncho-

pulmonaires, on s’aperçoit vite combien sont

néfastes certains comportements et délétères

certains environnements. Le tabac, toujours

le tabac ! Et cette mauvaise hygiène de vie,

parfois subie, souvent risquée en toute

inconscience ! Asphyxiant, irrespirable…

des mots passés dans le langage commun,

mais qui prennent un tout autre sens quand

la pathologie s’installe… Entretien avec le

Pr Philippe Godard1, du CHU de Montpellier.

Professions Santé Infirmier Infirmière : Quels sont

les grands axes de préoccupation des spécialistes

de la pneumologie et donc de la Société de pneu-

mologie de langue française (SPLF) ?

Pr Philippe Godard :C’est toujours la BPCO

(bronchopneumopathie chronique obstructive)

qui nous préoccupe le plus. Elle connaît une

forte croissance en termes de morbidité et de

mortalité. Cette croissance ne se ralentira pas au

cours des prochaines années.

L’infectiologie requiert, quant à elle, une attention

particulière du fait de l’arrivée de nouveaux virus.

L’ensemble des thérapeutiques demande égale-

ment que l’on s’y attarde.

Bien sûr, le cancer du poumon reste un souci ma-

jeur parce qu’il est encore très délétère. Il aurait

tendance à diminuer dans certains pays (comme

le Royaume-Uni), mais, chez les femmes qui se

De l’importance des comportements

et de l’environnement

21

lll

Professions Santé Infirmier Infirmière - No49 - octobre 2003

1. Président du conseil scientifique de la Société de pneumo-

logie de langue française (SPLF), chef du service des maladies

respiratoires du CHU de Montpellier.

Dossier réalisé

avec la collaboration de

Pneumologie

Sommaire

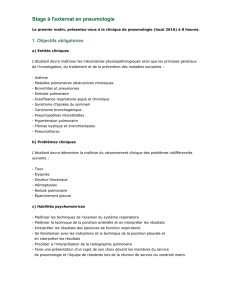

• BPCO : un dépistage trop souvent tardif

• Asthme : incontournable observance

• Mucoviscidose : quand l’origine est génétique

• Tuberculose pulmonaire : une affection en recrudescence

• Légionelloses : des pneumopathies surtout nosocomiales

• Aspergillose pulmonaire : greffe pathogène sur terrain malade

• Grippe et pneumonie à pneumocoques : des facteurs de risque

superposables

• Maladies de l’amiante : essentiellement professionnelles

• Oxygénothérapie à domicile : entrée sur les soins “lourds”

• Transplantation pulmonaire : un dernier recours

© Garo/Phanie

*DOSSIER PSII 49 26/11/03 13:58 Page 21

22

urgences. Il n’est pas normal que des patients meu-

rent d’une crise d’asthme. Nous sensibilisons donc

ces services à ce problème. L’enquête ASUR, conduite

par S. Salmeron, montre que le taux d’hospitalisa-

tions après un passage aux urgences est plus élevé

en France que dans les pays anglo-saxons. Des pro-

tocoles commencent à être mis en place pour opti-

miser la prise en charge et former les professionnels

en amont et en aval.

Par ailleurs, compte tenu du rôle de l’habitat

dans la maladie, un nouveau métier se déve-

loppe : celui de conseiller en environnement in-

térieur (CEI). Un diplôme interuniversitaire a été

créé. Ces CEI participent aux actions des écoles

de l’asthme et contribuent à améliorer l’hygiène

de vie des malades. Il est facile d’accuser la pol-

lution, mais on ne peut nier les inconvénients

d’atmosphères calfeutrées, de l’humidité et, bien

sûr, du tabac à l’intérieur des maisons.

PSII : Les maladies infectieuses reviennent en

force. On parle beaucoup du syndrome respira-

toire aigu sévère (SRAS), moins de la tuberculose.

Pr P.G. : Le SRAS plane encore comme une épée

de Damoclès. Le cycle du virus n’est pas connu.

Il pourrait être instable au niveau de son ADN,

rendant difficile son diagnostic, mais aussi son

traitement. La prochaine saison hivernale sera

cruciale. Le Congrès de pneumologie de langue

française (CPLF) consacrera une demi-journée à

ce problème important.

La tuberculose est toujours un problème d’actua-

lité. Certes, la prévalence en est désormais faible,

et les changements d’attitude réglementaire vis-à-

vis de la vaccination BCG sont justifiés. Mais la pré-

carité, les mauvaises conditions socio-écono-

miques et la pauvreté sont toujours des facteurs de

risque. Il convient de continuer la lutte antituber-

culeuse. En ouverture du prochain CPLF, les pneu-

mologues de la SPLF ont organisé une conférence

d’experts pour répondre à un certain nombre de

questions. Les pays francophones, en particulier

d’Afrique, sont très concernés et participeront en

masse à cette conférence. Un grand nombre de ré-

sumés ont été adressés pour le congrès.

PSII : Y a-t-il des disparités régionales pour ces

maladies infectieuses ?

Pr P.G. : Oui et non. Quand il s’agit de maladies

dues à la précarité et à la concentration de la po-

pulation, il est évident que la région parisienne est

davantage concernée. De plus, le climat est plus

rude que dans le Midi. Mais, quand il s’agit de lé-

gionellose, par exemple, tout le territoire peut être

atteint. Ainsi, pendant que la région parisienne se

préoccupait des victimes de la canicule, nous

étions très soucieux des 37 cas de légionellose,

dont trois décès, que nous avions à Montpellier.

PSII : Qu’est-ce qui rend la légionellose difficile à

soigner ?

Pr P.G. : Les facteurs de risque sont l’immuno-

dépression, le tabac et l’âge. Le pronostic dépend

essentiellement de la rapidité à mettre en route

un traitement antibiotique adapté.

PSII : Si l’on revient aux services hospitaliers qui soi-

gnent les maladies respiratoires, pouvez-vous dres-

ser une typologie de ces maladies et des patients qui

occupent ces services, en quelque sorte une infor-

mation pour les infirmières qui veulent y travailler ?

Pr P.G. : Les services des maladies respiratoires

sont très divers et la typologie des malades qui y

sont soignés dépend de nombreux facteurs. Ce-

pendant, certaines tendances peuvent se dégager :

l’oncologie est en nette progression. Le Plan Can-

cer est le bienvenu. Les maladies infectieuses sont

fréquentes et justifient souvent une hospitalisa-

tion, surtout chez les personnes les plus âgées

ayant des comorbidités, voire immunodéprimées.

Les maladies bronchiques (asthme et BPCO) sont de

plus en plus prises en charge en ambulatoire. En

termes d’investissement personnel, la pneumolo-

gie est une spécialité très large puisque, d’une part,

la gestion de la fin de vie est souvent nécessaire,

d’autre part, la prise en charge de l’asthme aller-

gique chez l’enfant, l’adolescent ou l’adulte jeune

est commune.

PSII : Pourtant, ces affections sont majoritaire-

ment évitables par la prévention.

Pr P.G. : La prévention dépend d’abord d’une

bonne hygiène de vie au sens large du terme :

équilibre alimentaire, exercice physique au grand

air (des études sont actuellement publiées, faisant

état d’un taux moins élevé d’asthmatiques vivant

à la campagne), et surtout, n’ayons pas peur de le

répéter, l’arrêt du tabac. C’est un domaine où l’in-

firmière jouera un rôle de plus en plus important.

Pour des raisons de démographie médicale, certes,

mais aussi pour la place que prend l’éducation du

patient quant à l’observance des traitements. On

l’a vu pour l’asthme. D’ailleurs, lors du CPLF, du

23 au26 janvier 2004 à Nice, la journée du 25

abritera des sessions infirmières (prise en charge

du patient cancéreux, perfusions, surveillance épi-

démiologique, etc.). Ce sera aussi l’occasion de-

sessions qui mettront en exergue les complémen-

tarités entre les divers paramédicaux comme

l’infirmière et le kinésithérapeute accueillant un

enfant atteint de bronchiolite, par exemple.

Propos recueillis par Andrée-Lucie Pissondes

Professions Santé Infirmier Infirmière - No49 - octobre 2003

lll

Pneumologie

*DOSSIER PSII 49 26/11/03 13:58 Page 22

23

Professions Santé Infirmier Infirmière - No49 - octobre 2003

permettent de diminuer la fréquence et la gra-

vité des poussées évolutives de la maladie : trai-

tement de foyers d’infections chroniques (des

sinus par exemple), vaccination contre la grippe

chaque année et contre le pneumocoque tous

les quatre ans. Tout fumeur de plus de 40 ans

doit bénéficier d’une surveillance de la mesure

de son souffle, au minimum par la mesure du

débit de pointe.

Insuffisance respiratoire aiguë des BPCO

Dans son évolution, l’insuffisance respiratoire

des BPCO peut être marquée par l’apparition

d’épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë. Épi-

sodes de gravités différentes débutant par la

simple dégradation gazométrique pour atteindre

ensuite la grande détresse respiratoire.

Dans la BPCO, l’obstruction bronchique est chro-

nique, ce qui rend impossible la réalisation d’une

hématose correcte. Des phénomènes compensa-

teurs, musculaires notamment, permettent d’éta-

blir un état d’équilibre. Lorsque les muscles res-

piratoires ne peuvent plus répondre, il faut

compenser la charge supplémentaire de travail

qui leur est demandée et apparaît alors l’insuffi-

sance respiratoire aiguë (IRA).

L’infection est la première cause de décompensa-

tion. De nature le plus souvent bactérienne, elle

atteint l’arbre bronchique plutôt que le paren-

chyme. Le foyer de départ peut être dentaire ou

ORL. En même temps que la fièvre se déclare, les

sécrétions bronchiques augmentent et devien-

nent purulentes, la dyspnée s’accroît.

Un accident thromboembolique est une autre

cause possible : la recherche de signes de phlébite

des membres inférieurs est alors clinique et écho-

graphique. Toute décompensation cardiaque, à la

suite d’une valvulopathie notamment, peut aussi

être en cause.

Diagnostic et examens complémentaires

En dehors des signes généraux liés à la cause,

le tableau est marqué par la prédominance de

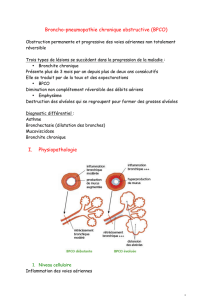

BPCO

Un dépistage trop souvent tardif

Définie par une diminution irréversible des débits expiratoires, la bronchopneumopathie

chronique obstructive, ou BPCO, est inconnue ou presque du grand public et même trop

souvent méconnue par les acteurs de santé eux-mêmes et les pouvoirs publics. Pourtant,

lorsque l’essoufflement devient par trop gênant, il est trop tard, car les lésions broncho-

pulmonaires sont définitives.

O

utre son taux de mortalité élevé, la BPCO est

notamment la cause d’un handicap impor-

tant : l’insuffisance respiratoire. A cause d’elle,

environ 30 000 personnes doivent recevoir de

l’oxygène ou une autre forme d’assistance respi-

ratoire. Les spécialistes pensent que sa fréquence

et les risques de mortalité augmenteront dans les

vingt prochaines années.

Définition

La cause la plus fréquente de la BPCO est le ta-

bac. Sournoise chez le fumeur, qui considère

comme normaux la toux et l’essoufflement, la

maladie se développe lentement et se définit par

une diminution progressive des débits expira-

toires. Parmi les autres causes, on retrouve les

expositions professionnelles à des polluants tels

que les gaz toxiques, les solvants, les produits

de la mine, les poussières de silice.

La BPCO se manifeste souvent par une bronchite

chronique (toux avec production de sécrétions,

pendant au moins trois mois par an depuis plus

de deux années consécutives). Le rétrécisse-

ment des bronches malades freine le passage de

l’air, entraînant un essoufflement, d’abord à l’ef-

fort, puis au repos. Une destruction progressive

des poumons (emphysème) peut s’ajouter au

rétrécissement chronique des bronches.

Prévenir et dépister

Le dépistage peut être réalisé au moyen d’un dé-

bitmètre de pointe (peak-flow). Mais la certitude

du diagnostic est apportée par des explorations

fonctionnelles respiratoires précises réalisées par

un spécialiste qui évalue en détail l’obstruction

bronchique, donc la sévérité de la maladie, tout

en permettant de suivre son évolution.

Une radiographie du thorax, et parfois un scan-

ner, sont nécessaires pour rechercher des com-

plications ou une maladie associée.

Comment éviter la BPCO ? Il est indispensable de

ne pas fumer ou d’arrêter le tabac dès que la ma-

ladie apparaît. Diverses mesures préventives

*DOSSIER PSII 49 26/11/03 13:58 Page 23

24 Professions Santé Infirmier Infirmière - No49 - octobre 2003

lll

Pneumologie

signes respiratoires. Une polypnée accompagne

des pauses respiratoires, un tirage costal, une

respiration abdominale avec contraction à l’ex-

piration. L’auscultation retrouve l’encombre-

ment avec une diminution du murmure vési-

culaire, la présence de sibilants.

Les signes cardiovasculaires (HTA, tachycardie,

cyanose, sueurs, turgescence des jugulaires,

foie cardiaque) sont les conséquences de l’hy-

poxie et de l’hypercapnie. Des troubles de la

conscience, une agitation plus ou moins pro-

fonde sont également les résultats des troubles

ventilatoires.

En premier lieu, la gazométrie sanguine révèle

une hypoxémie (PaO2inférieure à 60 mmHg),

une hypercapnie (supérieure à 100 mmHg), une

acidose respiratoire. La NFS retrouve des signes

infectieux, avec une polyglobulie, une hyperleu-

cocytose à polynucléaires neutrophiles, une ac-

célération de la vitesse de sédimentation, une

augmentation du taux de la protéine C réactive.

Les explorations radiologiques ou scintigra-

phiques sont utilisées essentiellement dans un

but étiologique.

Traitement

Devant l’apparition d’une IRA, il faut commencer

le traitement en milieu spécialisé. L’hospitalisa-

tion est nécessaire et la réanimation souvent

utile. Les objectifs thérapeutiques sont de limi-

ter l’hypercapnie et l’acidose, et d’améliorer l’hy-

poxémie. Pour cela, on utilise souvent une oxy-

génothérapie à faible débit pour ne pas risquer

de majorer l’hypercapnie. Le débit optimal, voi-

sin de 2 l/mn, est celui qui permet de faire bais-

ser l’hypercapnie ou de la stabiliser tout en ob-

tenant une PaO2supérieure à 60 mmHg.

Devant l’existence d’une infection, il est justifié

d’utiliser une antibiothérapie adaptée, utile aussi

d’y adjoindre une corticothérapie. Les ß2-mi-

métiques permettent de provoquer une dilata-

tion, la kinésithérapie respiratoire produit quant

à elle une désobstruction. A ce stade d’IRA, le pa-

tient est cependant souvent exténué, ce qui rend

toute rééducation impossible. Si l’oxygénothéra-

pie est insuffisante, chez un malade aux muscles

respiratoires épuisés, l’assistance ventilatoire

(AV) s’avère indispensable.

Jacques Bidart

Asthme

Incontournable observance

L’asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes. Sur un terrain particulier,

cette maladie entraîne une obstruction des bronches responsable principalement d’une

difficulté à respirer (difficulté à l’inspiration mais surtout à l’expiration). C’est une

maladie chronique, variable dans le temps et, contrairement à la BPCO, réversible grâce

aux traitements.

L

a crise d’asthme “classique” s’installe sous la

forme d’un essoufflement qui s’accompagne

d’un sifflement. Une crise peut durer de

quelques minutes à plusieurs heures. L’essouffle-

ment s’accompagne généralement d’un senti-

ment d’anxiété. Dans certains asthmes, une dys-

pnée (difficulté à respirer) peut persister entre les

crises (asthme à dyspnée continue). Une toux

sèche, chronique et nocturne, peut être un véri-

table équivalent d’asthme, surtout chez l’enfant.

L’asthme aigu grave (ou état de mal asthmatique)

est une urgence vitale : c’est une succession de

crises dont l’intensité s’accroît jusqu’à l’instal-

lation d’un état d’asphyxie pouvant entraîner

la mort.

L’asthme aux urgences

Des résultats d’une étude française menée en 2001

par le groupe de recherche Asthme-Urgences

(ASUR) et parue dans The Lancet mettent en lu-

mière, au mieux, une “certaine inadéquation” des

soins de l’asthme aux urgences en France par

rapport aux recommandations existantes.

L’ A SUR, sous la conduite du Pr Sergio Salmeron, a

procédé à une étude transversale de cohortes sur

12 mois, chez 3 772 patients qui se sont présen-

tés avec une crise d’asthme aiguë dans 37 ser-

vices d’urgences de France. Ce procédé a ainsi

permis de mesurer l’efficacité des praticiens dans

l’évaluation et la prise en charge des crises

d’asthme à l’aune des recommandations et des

*DOSSIER PSII 49 26/11/03 13:58 Page 24

25

Professions Santé Infirmier Infirmière - No49 - octobre 2003

consensus internationaux les plus complets et

récents, c’est-à-dire ceux de la British Thoracic

Society et des National Institutes of Health amé-

ricains. Tous s’accordent à recommander, en cas

d’exacerbations, l’emploi systématique de ß2-sti-

mulants inhalés, de corticoïdes systémiques et

d’oxygénation, et réservent les anticholiner-

giques aux cas très sévères ou d’insuffisance des

traitements de première ligne.

La prévention

Des directives scandinaves au sujet de la pré-

vention remontent au milieu des années 1990.

Mais, à ce jour, les solutions proposées alors

n’ont pas fait la démonstration de leur intérêt,

sauf, bien sûr en ce qui concerne le tabagisme et

la pollution. Dans le dernier numéro d’Allergy,

une équipe suédoise rapporte que ces efforts en-

tamés il y a une dizaine d’années commencent à

porter leurs fruits. En effet, la Suède est l’un des

pays les plus concernés par l’extension conti-

nuelle de l’asthme. Ainsi, sur les 100 000 nais-

sances comptabilisées chaque année, 8 500 en-

fants environ seront amenés à payer leur tribut à

cette pathologie sous ses différentes formes,

asthme vrai ou “simple” wheezing (ou sifflement).

Pourtant, près de 2 000 d’entre eux pourraient

éviter de développer un asthme avant 2 ans, af-

firme le Dr Magnus Wickman, de l’hôpital Karo-

linska de Stockholm et auteur principal de cette

nouvelle étude. Le Dr Wickman a repris les don-

nées d’une étude prospective qui portait sur

quelque 4 000 enfants nés entre 1994 et 1996.

Dès l’âge de 2 mois, on demandait à leurs parents

si oui ou non ils se conformaient aux recom-

mandations édictées en Suède. Puis, à 1 et 2 ans,

les enfants étaient reçus en consultation dans

le but de détecter une éventuelle survenue

d’asthme ou de sifflements.

Ainsi, les chercheurs se sont aperçus que les

enfants élevés dans la droite ligne des recom-

mandations avaient au minimum deux fois

moins de risque de développer des maladies res-

piratoires de ce type. Dans l’analyse, trois items

en particulier démontraient leur importance :

l’allaitement maternel, la non-exposition au ta-

bac et la ventilation de la maison, notamment en

vue d’éviter l’humidité et donc les moisissures.

Pour les familles les plus respectueuses de ces

notions, les prévalences de wheezing et d’asthme

tournaient seulement autour de 12,6 % et 6,8 %,

respectivement. Par opposition, ceux qui ne

se conformaient qu’à une de ces recommanda-

tions ou ne s’y conformaient pas devaient dé-

plorer des chiffres supérieurs à 24,1 % et

17,9 %, respectivement.

En outre, cette division par deux du risque était

encore plus flagrante chez les enfants de parents

eux-mêmes allergiques, pour lesquels le risque

était diminué par un facteur trois. Certes, ces ré-

sultats n’existent que sur une base rétrospective,

mais ils semblent suffisamment probants pour

inciter à plus d’études dans ce domaine.

Comment affirmer le diagnostic ?

L’existence d’une dyspnée n’est pas suffisante

pour faire le diagnostic d’asthme. Tout essouffle-

ment n’est pas un asthme !

Il est donc important de mesurer le débit expi-

ratoire de pointe (DEP) avec un peak-flow ou cer-

tains autres débits pulmonaires, grâce à une

épreuve fonctionnelle respiratoire (EFR) effectuée

dans un service spécialisé. Le degré de sévérité

de la maladie, évalué sur des critères cliniques

et sur les résultats des EFR, permet de classer

l’asthme : intermittent, léger, modéré ou sévère.

Parmi les facteurs déclenchants, la composante

génétique est aujourd’hui indiscutable. Plusieurs

gènes sont en cause. Néanmoins, tout enfant issu

de parent(s) asthmatique(s) ne deviendra pas

forcément asthmatique lui-même, mais le risque

est plus élevé chez lui (20 % si un parent est

asthmatique, 40 à 50 % si les deux le sont). Vien-

nent ensuite les allergènes inhalés ou pneumal-

lergènes (pollens, acariens, poils d’animaux, ca-

fards ou blattes, moisissures), les allergènes

ingérés (aliments, boissons), les allergènes pro-

fessionnels. Cependant, tous les asthmes n’ont

pas une origine allergique. Après 60 ans, 8 asth-

matiques sur 10 ne sont pas allergiques : ce sont

des asthmes dits “intrinsèques”.

© Garo/Phanie

*DOSSIER PSII 49 26/11/03 13:58 Page 25

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%