R Posologies de méthadone made in USA E

REVUE DE PRESSE

8

Le Courrier des addictions (2), n° 1, mars 2000

REVUE DE PRESSE

Posologies de méthadone

made in USA

Les traitements de substitution par la

méthadone ont prouvé leur efficacité

dans les dépendances à l’héroïne

depuis les premières études cliniques

de Dole et Nyswander de 1965. Mais

aux États-Unis, des points de discus-

sion persistent sur les modalités de

prise en charge, les posologies opti-

males, les détournements de doses ou

les abus de cocaïne ou d’alcool en

cours de traitement. Les évaluations

américaines privilégient depuis une

dizaine d’années les différences de

politique des programmes en termes

d’efficacité et surtout de compliance

aux soins et de rétention. Toutefois,

les études récentes de comparaison de

posologies restent rares.

•Strain et Bigelow ont ainsi réalisé

une étude randomisée comparant l’ef-

ficacité respective de posologies de

40 à 50 mg versus 80 à 100 mg de

méthadone au cours d’un essai de

40 semaines en double aveugle parmi

192 patients dépendants de l’héroïne

dans un centre de Baltimore et sur une

période d’inclusion de trois ans et

demi. Les augmentations étaient limi-

tées dans les deux groupes par paliers

de 2 mg ou de 10 mg respectivement,

après une dose d’induction de 30 mg,

et la stabilisation a été obtenue en

quatre semaines. Les consommations

avouées d’opiacés ont diminué dans

les deux groupes (jusqu’à 90 %), en

référence aux consommations précé-

dant l’essai clinique. Au cours de cet

essai, le groupe des fortes doses rap-

portait une consommation en moyen-

ne d’une fois par semaine, alors que

dans le groupe plus faiblement dosé,

la consommation moyenne rapportée

était de deux à trois fois par semaine.

Les analyses d’urine retrouvaient le

même type de résultat avec des diffé-

rences significatives au cours du

temps dans les deux groupes, les

patients les plus dosés ayant moins de

résultats positifs (53 % versus 62 %).

Les auteurs s’appuient sur une métho-

dologie puissante (essai randomisé en

double aveugle) et soulignent la supé-

riorité des fortes posologies tout en

notant déjà des résultats cliniques

avec des doses réduites.

La situation clinique qui conduit au

cours du programme méthadone à

reconsidérer la posologie, après la

phase d’induction et après stabilisation

clinique en face d’une consommation

persistante d’opiacés, n’est pas rare.

Trois stratégies sont employées aux

États-Unis. Certaines équipes remet-

tent en question la continuité des soins

et préconisent de diminuer les posolo-

gies. D’autres équipes favorisent dans

ces phases une prise en charge psycho-

logique et sociale accrue. Enfin,

d’autres cliniciens, qui continuent à voir

la méthadone comme un traitement

médical de la toxicomanie, défendent

l’idée d’une augmentation des posolo-

gies jusqu’à réduction du “craving”.

Des arguments pharmacologiques

sont venus pourtant réorienter ces

adaptations cliniques. L’étude des

méthadonémies résiduelles montrait à

la fin des années 80, que des taux de

100 ng/ml permettaient d’espérer une

réduction des signes objectifs du

manque et des concentrations de 200

à 400 ng/ml et d’obtenir la disparition

du “craving”. Ces examens sanguins

sont devenus de pratique courante

dans le suivi des patients qui présen-

tent des signes subjectifs de manque

ou dont les consommations persistent

après la phase de stabilisation.

•Shinderman, à Chicago, défend

depuis longtemps l’idée de posolo-

gies élevées jusqu’à saturation des

récepteurs, et bien au-delà des recom-

mandations admises. Il a comparé un

groupe de 164 patients recevant en

moyenne 211 mg/j (étendue de 110 à

780 mg/j) à 101 sujets témoins rece-

vant en moyenne 65 mg/j. Le taux

d’examens d’urines positives diminue

de 87 % avant l’augmentation à plus

de 100 mg/j, à 3 % avec les posolo-

gies plus élevées et stabilisées, alors

que l’on retrouve dans la population

contrôle une diminution de 54 à 37 %

avant traitement et après stabilisation.

Les patients étudiés ont bien supporté

sur le plan clinique les très fortes

posologies de méthadone. Ils se dis-

tinguaient des sujets témoins par une

plus forte comorbidité psychiatrique

(63 % contre 32 % des témoins) par

des consommations initiales d’héroï-

ne plus élevées et des abus d’alcool et

de benzodiazépines en cours de traite-

ment. Ces données essentiellement

cliniques suggèrent que de très fortes

posologies permettent de réduire des

conduites addictives persistantes

(héroïne mais aussi alcool et benzo-

diazépines) et de stabiliser des

troubles psychiatriques.

•La méthadone représente un mélan-

ge racémique de deux formes d’énan-

tiomères : la forme R et S. Et on doit

à des équipes européennes le dévelop-

pement de nouveaux aspects pharma-

cologiques sur leur métabolisme

(Eap, Deglon). Les dosages standards

de méthadonémies mesurent la somme

des deux énantiomères, alors que la

forme R semble cinquante fois plus

active. Il semble exister une grande

variabilité interindividuelle pour des

posologies équivalentes entre les rap-

ports des deux énantiomères. Ces

variations pourraient être attribuées au

métabolisme de la méthadone par les

systèmes du cytochrome P450.

•Pourtant Blaney et Craig, en suivant

265 patients sous traitement de métha-

done, n’ont pas trouvé de différence

significative en termes d’usage de

produit, de compliance aux soins en

comparant les posologies délivrées

(40 mg versus 90 mg). Mais ils met-

tent l’accent sur des particularités

liées aux thérapeutes eux-mêmes,

avec des différences de résultats cli-

niques en relation avec la qualité de la

relation thérapeutique. Cette étude

souligne que, pour évaluer une dimen-

sion clinique particulière d’une prise en

charge globale, encore faut-il que l’en-

semble des acteurs partagent une

vision commune et soient d’une grande

cohérence dans les modalités théra-

peutiques.

– Strain E., Bigelow G., Lebson I., Stitzer

M. Moderate versus high dose methadone

in the treatment of opioid dependence.

JAMA 1999 ; 281, 11 : 1000-5.

– Maxwell S., Shinderman M. Optimising

response to methadone maintenance treat-

ment : use of higher-dose methadone. J.

Psychoactive Drugs 1999 ; 31, 2 : 95-104.

– Blaney T., Craig R. Methadone main-

tenance : does dose determine diffe-

rences in outcome ? J. Substance Abuse

Treatment 1999 ; 16, 3 : 221-8.

Un syndrome de manque

pour le cannabis

À l’heure actuelle, aucun syndrome de

manque n’est défini pour le cannabis,

dans les classifications internationales.

Pourtant, on dispose d’expériences et de

descriptions cliniques allant dans le sens

d’un authentique phénomène de tolé-

rance avec réaction de sevrage. Les cri-

tères de dépendance au cannabis sont de

même souvent discutés et sans doute

assez lointains des modes d’utilisation

des plus jeunes. Une équipe du Vermont

a réalisé une analyse exhaustive de la lit-

térature pour repérer et préciser l’inci-

dence de ce syndrome. Vingt-cinq à

85 % des patients dépendants décrivent

des symptômes de manque. Les auteurs

ont évalué, à partir d’une liste de signes

cliniques de vingt-deux items, l’intensité

des troubles parmi 44 adultes consul-

tants pour leur dépendance.

Cette liste tenait compte de l’intensité

des signes, et 57 % des sujets présen-

taient au moins six symptômes d’inten-

sité modérée, 47 % plus de quatre signes

d’intensité sévère. Il existait une corréla-

tion entre l’intensité des signes de

manque et l’existence de signes psychia-

triques, mais aussi des paramètres de

consommation.

Le cannabis garde encore une image

d’une substance assez peu responsable de

dépendance. Ce type de liste peut per-

mettre de développer des évaluations plus

fines pour les usages multiples du canna-

bis en précisant les incidences d’authen-

tiques syndromes de dépendance.

– Budney A., Novy P., Hughes J.

Marijuna withdrawal among adults see-

king treatment for marijuna dependence.

Addiction 1999 ; 94, 3 : 1311-21.

Limites des critères de la

personnalité antisociale

Les premières descriptions de la psy-

chopathie mettaient l’accent sur des

traits de personnalité pathologiques,

notamment le manque de culpabilité,

d’anxiété ou de respect des normes. Elle

se caractérisait par des passages à l’acte,

des crises violentes déclenchées par la

moindre frustration, des phases dépres-

sives et souvent associées à des

conduites toxicophiles. Les critères de

la dernière classification du DSM met-

tent davantage l’accent sur des

conduites déviantes, des comporte-

ments antisociaux. Les premiers travaux

réalisés parmi des sujets masculins per-

mettaient de retrouver une grande

constance entre les conduites de l’en-

fance et celles de l’adulte, amenant à

considérer la personnalité antisociale

comme un syndrome qui débute dans

l’enfance et continue à évoluer chez

l’adulte. Si l’on compare les différents

systèmes diagnostiques de cette person-

nalité, on s’aperçoit que les classifica-

tions DSM (III, III-R, ou IV), ou RDC

(“Research Diagnosis Criteria”) néces-

sitent trois conduites antisociales avant

l’âge de 15 ans. Le DSM IV inclut des

critères de comportement plus violent.

Des arrestations ou des contacts avec les

systèmes juridiques pour enfant et ado-

lescent ne sont mentionnés que dans la

classification de Feighner.

Rutherford s’est intéressé à la concor-

dance des différents systèmes diagnos-

tiques de la personnalité antisociale dans

une population de 137 femmes dépen-

dantes de la cocaïne. Trente-huit pour

cent répondaient aux critères de

Feighner, 11 % à ceux du RDC, 61 % à

ceux du DSM III, 31 % à ceux du DSM

III-R, et on comptait seulement 25 %

pour le DSM IV. Les critères nécessaires

au diagnostic mais débutant dans l’en-

fance influencent cette distribution. Ils

contribuent probablement à sous-esti-

mer ce trouble de la personnalité chez

les femmes qui ne débutent pas, comme

chez les garçons, par des conduites

délictueuses dès l’enfance. Mais ce type

d’approche souligne surtout l’hétérogé-

néité de la personnalité antisociale qui

reste trop souvent amalgamée à la psy-

chopathie. Enfin, il faut noter que l’évo-

lution de la classification américaine

amène avec ces différents remaniements

à sous-estimer la fréquence de ce trouble

de la personnalité chez les femmes.

– Rutherford M., Cacciola J., Alterman A.

Antisocial personnality disorder and psy-

chopathy in cocaïne-dependent women.

Am. J. Psychiatry 1999 ; 156, 6 : 849-

55.

REVUE DE PRESSE

9

Humeur : Irritabilité, nervosité,

dépression, colère.

Comportement : Appétence pour le

produit, instabilité motrice, trouble

du sommeil, diminution d’appétit,

rêves étranges, augmentation de

l’appétit, accès de violence.

Physique : Céphalées, tremble-

ments, rhinorrhée, sueurs, bouf-

fées de chaleur, fièvre, diarrhée,

nausées, spasmes musculaires,

frissons, hoquet.

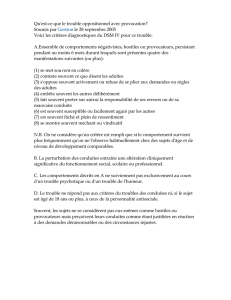

Personnalité antisociale DSM IV

A. Mode général de mépris et de transgression des droits d’autrui qui survient depuis

l’âge de 15 ans, comme en témoignent au moins trois des manifestations suivantes :

◗incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comporte-

ments légaux, comme l’indique la répétition de comportements passibles

d’arrestation ;

◗tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges

répétés, l’utilisation de pseudonyme ou des escroqueries ;

◗impulsivité ou incapacité à planifier à l’avance ;

◗irritabilité ou agressivité, indiquée par la répétition de bagarres ou d’agressions ;

◗mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d’autrui ;

◗irresponsabilité persistante, indiquée par l’incapacité répétée d’assumer un

emploi stable ou d’honorer des obligations financières ;

◗absence de remords, indiquée par le fait d’être indifférent ou de se justifier

après avoir blessé, maltraité ou volé autrui ;

B. Âge au moins égal à 18 ans ;

C. Manifestation d’un trouble des conduites débutant avant l’âge de 15 ans ;

D. Comportements antisociaux ne survenant pas pendant l’évolution d’une

schizophrénie ou d’un épisode maniaque.

(DSM IV, Paris, Masson 1996 : 283, traduction J.D. Guelfi et coll.)

REVUE DE PRESSE

10

Le Courrier des addictions (2), n° 1, mars 2000

Et si la cigarette rendait

psychopathe ?

Deux études importantes recourant à des

méthodologies rigoureuses présentent en

même temps des résultats concordants

qui vont certainement intriguer la plupart

des lecteurs des respectables journaux

qui en publient les résultats.

•Brennan a suivi une cohorte de 4 169

garçons, nés entre 1959 et 1961 à

Copenhague, en évaluant les consomma-

tions de cigarettes pendant leurs gros-

sesses. En recherchant les arrestations sur

les registres de la criminalité danoise

lorsque ces garçons avaient atteint l’âge

de 34 ans, les auteurs ont pu comparer le

nombre des délits en fonction des

consommations de leurs mères, des

conditions sociales, des suivis de grosses-

se, des antécédents psychiatriques ou cri-

minels des parents et des conditions de

rejets familiaux. Une analyse par régres-

sion logistique amène à reconnaître un

facteur dose-dépendant de l’utilisation de

tabac en cours de grossesse comme

déterminant l’apparition de conduites

délictueuses à l’âge adulte, indépendant

des autres variables.

• Rasanen a suivi pour sa part une

cohorte de 5 636 garçons jusqu’à 28 ans,

en Finlande, avec une méthodologie

assez comparable. Les fils de mères qui

ont fumé pendant leur grossesse ont un

risque de commettre des délits à l’âge

adulte multiplié par deux. Le fait de

fumer pendant la grossesse intervient à

lui seul dans 4 % de la variance associée

aux conduites délictueuses, mais lors-

qu’il est associé à une grossesse précoce

(âge de la mère de moins de 20 ans), une

famille monoparentale, une grossesse

non désirée, le risque est alors multiplié

par 9 pour des délits avec violence et par

14 pour des délits répétés.

Les auteurs s’avancent assez peu sur le

terrain des hypothèses qui permettraient

de comprendre ce phénomène. Encore

faut-il se souvenir que d’autres auteurs

avaient pu montrer auparavant une in-

fluence de la consommation de cigarettes

pendant la grossesse sur le développe-

ment d’un syndrome d’hyperactivité avec

déficit de l’attention chez l’enfant et que

celui-ci peut souvent s’accompagner de

troubles des conduites qui, à l’âge adulte,

évoluent en partie vers d’authentiques

troubles de la personnalité antisociale

avec des conduites de délinquance.

– Rasanen P., Hakko H., Isohanni M.,

Hodgins S., Tiihonen J. Maternal smoking

during pregnancy and risk of criminal

behavior among adult male offspring in the

northern Finland 1996 birth cohort. Amer.

J. Psychiatry 1999 ; 156, 6 : 857-62.

– Brennan P., Grekin E., Mednick S.

Maternal smoking during pregnancy

and adult male criminal outcomes. Arch.

Gen. Psychiatry 1999 ; 56 : 215-22.

Dépendance à la cocaïne

et traitements

L’usage de cocaïne s’est développé aux

États-Unis dans les années 80, en deve-

nant en dix ans un problème de santé

publique majeur. Cette vague de consom-

mation et d’abus est apparue à une

époque où on ne disposait que de peu

d’éléments pour comprendre son poten-

tiel de dépendance et où il n’existait pas

de traitements spécifiques efficaces. On

doit finalement à cette évolution des

consommations, des travaux plus fonda-

mentaux sur la dépendance. Pour simpli-

fier, on est passé d’un modèle de la

dépendance comme un trouble des récep-

teurs (par exemple dans l’héroïnomanie) à

des phénomènes plus complexes d’appé-

tence irrépressible pour un produit. On

traite un manque, puis on finit par essayer

de traiter des envies ou leur réalisation.

Des interventions psychothérapeutiques,

pharmacologiques et psychosociales ont

été préconisées mais les résultats de ces

prises en charge restent souvent discutés.

Des études nationales récentes et soute-

nues par le NIDA relancent le débat.

• Crits-Cristoph propose une étude mul-

ticentrique d’efficacité de quatre formes

d’interventions psychosociales, dans une

population de 487 patients dépendants de

la cocaïne. Par tirage au sort, les patients

ont été soumis à l’une de ces modalités et

suivis sur un an : un counselling indivi-

duel (IDC) et de groupe sur la cocaïne

(GDC), une thérapie cognitive associée au

GDC, une psychothérapie dynamique de

soutien et d’expression associée au GDC

et au counselling de groupe (GDC). Le

suivi est essentiellement évalué à partir

des scores de l’ASI (“Addiction severity

index”) et cette étude ne dispose pas

d’examens d’urines. Les résultats de cette

évaluation sont très fortement en faveur

de la supériorité des techniques de coun-

selling sur les psychothérapies en termes

de consommations mais aussi de réten-

tion. Les études précédentes sur l’efficaci-

té des psychothérapies étaient réalisées en

majorité sur des patients recevant de la

méthadone ou sur des sous-groupes pré-

sentant des troubles psychiatriques plus

importants, par exemple des personnalités

antisociales. Elles reconnaissaient une

plus grande efficacité des thérapies cogni-

tives aux thérapies dynamiques mais sans

réelle différence d’efficacité avec le coun-

selling. Mais il est vrai que pour juger de

l’efficacité de psychothérapies sur des

populations randomisées, on peut sous-

estimer des effets dans des populations

plus ciblées. Il reste évident, à travers ces

données, que pour soigner des dépen-

dances à la cocaïne, il faut pouvoir très

simplement aborder avec les patients leur

mode de consommations.

• Simpson a évalué, là encore dans une

étude multicentrique, le devenir à un an

de 1 605 patients initialement dépendants

de cocaïne et sortant des programmes

communautaires. Cinq cent quarante-

deux d’entre eux avaient suivi des traite-

ments résidentiels en communauté théra-

peutique pour des durées de quatre à six

mois. Quatre cent quatre-vingt-cinq

patients étaient admis dans des pro-

grammes ambulatoires, en moyenne de

six mois. Six cent cinq patients avaient

été hospitalisés pour des durées en

moyenne de 25 jours. Vingt-trois pour

cent de l’ensemble des patients utilisaient

à nouveau de la cocaïne après un an. Dix-

huit pour cent étaient revenus à un pro-

gramme de traitement. Les taux de

rechutes les plus élevés étaient corrélés

avec la sévérité des consommations ini-

tiales et avec des durées de traitement

inférieures à 90 jours. On est donc tenté

de proposer, dans les cas de dépendance

à la cocaïne, une évaluation fine des

besoins des patients et, pour les cas les

plus sévères, d’orienter les propositions de

soins sur des durées longues et dépassant

de toute façon notre classique sevrage hos-

pitalier d’une semaine. Cette étude suggè-

re en tout cas que l’influence de prises en

charge des dépendances à la cocaïne ne

peut se décliner en semaines de traitement.

– Crits-Christoph P., Siqueland L., Blaine J.

Psychosocial treatments for cocaine

dependence. Arch. Gen. Psychiatry

1999 ; 56 : 493-501.

– Simpson D., Joe G., Fletcher B., An-

glin D. A national evaluation of treatment

outcomes for cocaine dependence. Arch.

Gen. Psychiatry 1999 ; 56 : 507-12.

J.B.

REVUE DE PRESSE

1

/

3

100%