Doppler transcrânien et thrombolyse M

MISE AU POINT

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004

224

L

a thrombolyse intraveineuse par l’activateur tissulaire

du plasminogène (tPA) proposée dans les trois heures sui-

vant l’installation des symptômes est le traitement de

référence de l’infarctus cérébral aigu. L’efficacité du traitement

repose sur une recanalisation précoce et définitive de l’artère res-

ponsable, dont l’occlusion est démontrée dans 80 % des cas (1).

Cette recanalisation est obtenue entre 50 et 60 % des cas sur des

séries angiographiques. Contrairement au bénéfice observé dans

l’infarctus du myocarde avec une normalisation de l’ECG et une

disparition des douleurs, le bénéfice du traitement thromboly-

tique i.v. n’a pu être démontré qu’à 3 mois et non à 24 heures.

Dans ces conditions, l’échec du traitement thrombolytique peut

être lié à différents phénomènes :

– absence de recanalisation de l’artère responsable ;

– réocclusion de l’artère responsable ;

– nécrose précoce de l’ensemble du territoire ischémié (absence

de pénombre ischémique) ;

– transformation hémorragique.

Dans les deux premiers cas, des traitements complémentaires, bien

que non validés, sont parfois proposés en urgence pour tenter de

pallier l’inefficacité du traitement thrombolytique. Inversement, le

bénéfice du traitement thrombolytique doit être pondéré par le

risque de transformation hémorragique symptomatique (environ

6 %) chez un patient déficitaire dont l’artère responsable s’est déjà

recanalisée. Ainsi, la perméabilité de l’artère responsable est un des

paramètres majeurs dans la surveillance du patient thrombolysé.

L’angiographie par résonance magnétique nucléaire (ARM) ou

l’angiographie conventionnelle apportent des informations pré-

cieuses sur l’état de la vascularisation cérébrale. Cependant, ces

techniques restent ponctuelles, limitées à certains centres et ne per-

mettent pas de surveiller de façon continue la réponse “vasculaire”

* Service de neurologie et centre d’accueil et de traitement de l’attaque cérébrale,

hôpital Bichat, Paris.

Doppler transcrânien et thrombolyse

Transcranial Doppler and Thrombolysis

●

J.M. Olivot*

■Le Doppler pulsé transcrânien est un outil non invasif

utilisable au lit du patient.

■Il permet le diagnostic de l’occlusion artérielle, de sur-

veiller sa recanalisation.

■Il a permis de mettre en évidence, une fois sur trois, une

réocclusion précoce en cas de recanalisation partielle ou

complète.

■Une recanalisation constitue d’autant plus un facteur de

bon pronostic qu’elle est précoce, complète et durable.

■L’écho-doppler transcrânien en codage énergie permet

d’améliorer la sensibilité du Doppler pulsé transcrânien.

■Les fréquences ultrasons utilisées en pratique quotidienne

potentialisent seules ou en association avec le rtPA la disso-

lution du thrombus responsable de l’infarctus cérébral.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

Since 1982, transcranial Doppler (TCD) imaging allows

clinician to investigate intracranial arteries. During thrombo-

lysis, it confirms the diagnosis of artery occlusion, allows the

monitoring of its recanalisation and sometimes detects reoc-

clusion. All these findings are critical for the prognosis of

treated patients. Actually, an early complete and stable reca-

nalization of the artery is one of the best prognosis marker of

a good neurological recovery. Recently the development of

transcranial color duplex sonography has improved the sensi-

tivity of ultrasound imaging of intracranial artery, especially

for the diagnosis of occlusion. Several experimental studies

SUMMARY

SUMMARY

have demonstrated that ultrasound frequency used for dia-

gnosis could increase endogenous or tPA induced thrombo-

lysis. Hence several ongoing clinical trial are testing the effect

of continuous artery insonation during thrombolysis in

human.

As a conclusion, TCD is now an essential diagnosis, prognosis

and possibly therapeutic tool for the management of thrombo-

lysis in brain infarction.

Key words : Thrombolysis – Ultrasound – Acute Stroke Care.

…/…

…/…

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004 225

au traitement thrombolytique. À l’inverse, le Doppler transcrânien

(DTC) permet au lit du patient de diagnostiquer l’occlusion et de

surveiller la recanalisation de l’artère responsable. Ainsi, il pourra

orienter la prise en charge thérapeutique du patient, en renforçant

le traitement en l’absence de recanalisation ou, inversement, en

évitant d’exposer le patient à un risque hémorragique supplémen-

taire en cas de recanalisation précoce. Enfin, plusieurs travaux

expérimentaux ont suggéré que les fréquences d’ultrasons utilisées

lors d’un DTC à visée diagnostique pourraient renforcer l’effet

thrombolytique du tPA.

RAPPEL

Le DTC a été introduit en 1982 par Rune Aaslid (2). Fondé sur

l’utilisation du Doppler pulsé, il se pratique à l’aide d’une sonde

à basse fréquence (2 MHz). Le traitement automatique du signal

permet d’obtenir différents paramètres :

– vitesses : pic systolique (VS) ;

– moyenne (VM) et diatolique (VD) ;

– index de pulsatilité : (VS-VD)/VM ;

– index de résistance : (VS-VD)/VS, etc.

La voie d’abord (transtemporale, transorbitaire ou sous-occi-

pitale) la profondeur (40-100 mm) et le sens du flux (positif

ou négatif) permettent de repérer les différentes artères intra-

crâniennes.

Les résultats obtenus doivent être interprétés en fonction de plu-

sieurs paramètres susceptibles de modifier le flux mesuré :

– L’absence de fenêtre temporale est un élément limitant, sa fré-

quence varie entre 6 et 15 % des cas (3).

– L’état de la circulation en amont : une occlusion ou une sténose

serrée de l’origine de l’artère carotide interne (ACI) doivent être

systématiquement recherchées en échographie et/ou en Doppler

continu pour une interprétation cohérente des flux observés sur

les artères intracrâniennes.

– L’examen Doppler est un examen comparatif et certaines situa-

tions physiologiques et pathologiques susceptibles de modifier

les vitesses intracrâniennes doivent être prises en compte pour

une interprétation correcte, qu’il s’agisse d’une accélération des

vitesses liée à une anémie, à une hyperthyroïdie (âge < 40 ans),

à une fièvre, à une préménopause, etc., d’une augmentation des

résistances d’aval secondaire à une hypertension intracrânienne

ou artérielle, ou d’un amortissement des flux entraîné par une

diminution de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (rétré-

cissement aortique serré, etc.), à une hypotension, etc.

UN OUTIL DIAGNOSTIQUE

Occlusion

(4)

Le diagnostic d’occlusion artérielle est, comme nous l’avons vu

précédemment, un élément majeur dans le suivi des patients

thrombolysés. En comparant le DTC à l’angiographie conven-

tionnelle, plusieurs signes ont été décrits ; nous en résumerons

quelques-uns ici.

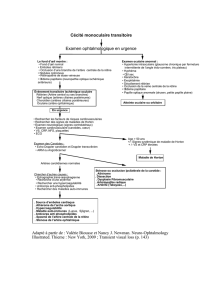

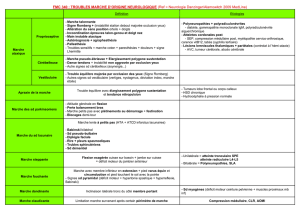

En fonction du site d’occlusion artérielle, différents signes doivent

être recherchés (figure 1) :

– En aval : absence de flux enregistrée en aval du siège de l’oc-

clusion. L’absence de signal dans une artère correspond à une occlu-

sion si un signal peut être retrouvé dans d’autres artères en utili-

Figure 1.

ACM normale

VS = 90 ± 17 cm/s

VM = 58 ± 11 cm/s

VD = 32 ± 9 cm/s

IP = 0,92 ± 0,25 30 65 mm

Artère cérébrale moyenne (ACM) normale

Occlusion de l’ACM

Occlusion ACM

Flux de diversion/ACA Accélération

controlatérale

MISE AU POINT

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004

226

sant la même fenêtre osseuse. En cas d’occlusion de l’artère céré-

brale moyenne (ACM), il faudra rechercher l’ACA homolatérale

ou l’ACM controlatérale (entre 80 et 100 mm de profondeur).

– En amont : un flux de “diversion” correspondant à la redistri-

bution du flux sanguin dans les artères situées en aval de l’occlu-

sion (par exemple : ACA ou perforantes en cas d’occlusion de

l’ACM) peut être retrouvé. Il se traduit par une augmentation du

flux dans cette artère comparativement à l’artère controlatérale.

En 1989, Zanette et al. ont validé, comparativement à l’angio-

graphie, des critères d’occlusion de l’ACM (5) :

•occlusion proximale de M1 : absence de flux sur toute la profon-

deur de l’ACM avec présence d’un flux sur l’ACM controlaté-

rale et l’ACA homolatérale en utilisant la même fenêtre tempo-

rale ;

•occlusion distale de M1 ou occlusions multiples de branche cor-

ticale : asymétrie des vitesses systoliques > 30 % sur le tronc de

l’ACM (55 mm de profondeur) ;

•occlusion isolée de branche : pas de retentissement sur le flux

du tronc de l’ACM.

– Sur les autres axes : l’ouverture de la communicante antérieure

avec une inversion de l’ACA peut être retrouvée en cas d’occlusion

de l’ACI. L’ouverture de l’artère communicante postérieure est un

des signes les plus fréquents en cas d’occlusion du tronc basilaire.

Comparativement à l’angiographie conventionnelle, la sensibi-

lité et la spécificité du Doppler transcrânien dans le diagnostic

des occlusions de l’ACM sont excellentes (sensibilité 93 % ; spé-

cificité 96 %) et, au mieux, augmentées par son association avec

une technique d’angiographie non invasive, type angio-IRM,

limitant ainsi l’angiographie conventionnelle à des gestes de

revascularisation invasive (thrombolyse intra-artérielle ou angio-

plastie). Inversement, les résultats obtenus sur la circulation

vertébrobasilaire sont beaucoup plus décevants. Ainsi, la circu-

lation antérieure, et l’ACM en particulier, a fait l’objet de nom-

breuses études dans l’application du DTC au cours de la throm-

bolyse et nous centrerons notre propos sur le sujet.

Recanalisation

En comparant directement les résultats du DTC avec ceux d’une

angiographie réalisée dans les suites immédiates d’une thrombo-

lyse i.v., Burgin et al. ont développé un score permettant d’évaluer

la recanalisation de l’artère occluse (6).

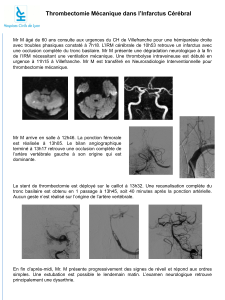

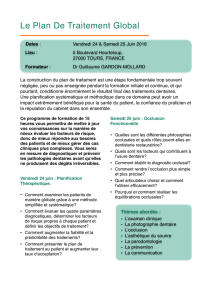

Par analogie avec les grades TIMI (Thrombolysis in Myocardial

Infarction) développés dans la pathologie coronaire, les auteurs ont

établi 3 stades de recanalisation artérielle en DTC TIBI (Thrombo-

lysis in Brain Infarction) : occlusion, recanalisation partielle et

complète, elles-mêmes subdivisées en 2 grades (grades TIBI 0-5).

Ils ont comparé ces grades Doppler aux stades angiographiques

Figure 2. Grades de recanalisation de l’ACM.

TIBI

0

1

2

3

4

5

Occlusion complète

Recanalisation complète

Recanalisation partielle

Flux en aval de l’occlusion

Absence de flux

Minime flux systolique ; pas de flux télédiastolique

Pic systolique retardé et < 30 cm/s ;

flux télédiastolique présent

Diminution de > 30 % du pic systolique/ACM controlatérale

Accélération du flux systolodiastolique :

hyperhémie ou sténose résiduelle

Flux normal

Burgin WS et al. Stroke 2000;31:1128-32.

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004 227

correspondants (figure 2).

La sensibilité et la spécificité des grades 4-5 pour la détection

d’une recanalisation complète en DTC (91 et 93 %) étaient excel-

lentes. Inversement, le stade recanalisation partielle (grade 2-3)

correspondait plus d’une fois sur deux à une occlusion persistante

en angiographie diminuant la sensibilité du grade 0-1 (occlusion

complète) à 50 %, pour une spécificité à 100 %, et la spécificité

du grade 2-3 (occlusion partielle) à 76 %, pour une sensibilité à

100 %. Ainsi, la persistance d’un flux amorti avec une diminution

de plus de 30 % de la VS comparativement au côté opposé peut

correspondre à une occlusion persistante de l’artère et justifier,

en l’absence d’amélioration clinique et de lésion hémorragique

au TDM cérébral, un examen angiographique urgent.

UN OUTIL PRONOSTIQUE

Après la validation des critères TIBI, les auteurs ont analysé leur

relation avec l’évolution du déficit neurologique quantifiée par

le score NIHSS. Ainsi, une occlusion complète avant la throm-

bolyse était associée non seulement à un déficit neurologique

plus important mais aussi à une mortalité significativement supé-

rieure à celle observée en cas de recanalisation partielle ou com-

plète (22 % versus 5 %).

L’utilisation d’un casque spécifique a permis de surveiller, par un

enregistrement en continu, la recanalisation de l’artère au cours

d’une thrombolyse. En cas d’occlusion démontrée de l’ACM, la

recanalisation était observée entre 70 % et 78 % des cas (7). Le

délai moyen de recanalisation était de 250 mn, survenant dans

75 % des cas pendant l’administration du traitement par tPA. De

plus, chez les patients présentant une récupération majeure (dra-

matic recovery) sous traitement thrombolytique (NIHSS ≤3 ou

diminution de plus de 10 points du score [22 % des cas]), une

recanalisation complète de l’artère était observée dans 58 % des

cas versus 14 %. Le mode de recanalisation avait aussi son impor-

tance. Ainsi, une recanalisation brutale (< 1 mn) était associée

dans 80 % des cas à une récupération neurologique quasi com-

plète (NIHSS ≤3) à 24 h alors que celle-ci n’était retrouvée que

dans 13 % des cas de recanalisation lente (≥30 mn).

Mais si la fréquence de recanalisation de l’artère occluse chez ces

patients était nettement supérieure à celle observée dans les séries

“angiographiques” (1), la surveillance continue par DTC a permis

de mettre en évidence, chez un patient sur trois ayant présenté

une recanalisation partielle ou complète, une réocclusion précoce

survenant dans les 2 heures suivant l’administration du traitement

thrombolytique i.v. (7). Cette réocclusion s’accompagnait d’une

réaggravation du déficit neurologique dans 50 % des cas. Dès

lors, le dépistage et le traitement de la réocclusion artérielle

deviennent une des cibles majeures pour le renforcement du trai-

tement thrombolytique de l’infarctus cérébral.

En conclusion, une recanalisation précoce, brutale et stable est un

élément de bon pronostic lors d’une thrombolyse. Le tableau

résume le rôle pronostique de l’état de perméabilité de l’artère

dans les 2 heures suivant l’administration du bolus de tPA (7).

D’autres facteurs ont également démontré leur rôle, comme

les signes précoces d’ischémie sur le scanner cérébral (score

ASPECTS), la glycémie, l’importance du déficit initial et la pres-

sion artérielle.

À côté du DTC, l’écho-doppler énergie transcrânien est un outil

de développement récent particulièrement intéressant pour la

visualisation directe des artères potentialisées par l’injection de

produit de contraste (8). Cet outil est particulièrement intéressant

en l’absence de fenêtre temporale. Il a été utilisé dans le moni-

toring de la recanalisation de l’ACM (9). Cintas et al. ont décrit

la recanalisation progressive de l’ACM en codage énergie. Ainsi,

en cas d’occlusion proximale de M1, les auteurs ont décrit une

réapparition progressive du signal dont l’amplitude augmente au

fur et à mesure de la recanalisation de l’artère. La persistance

d’un ralentissement du flux suggérait une occlusion distale. Ces

résultats furent obtenus en l’absence de traitement par rtPA, sug-

gérant un effet thrombolytique direct des ultrasons focalisés sur

le thrombus par l’échographie.

PERSPECTIVES : ULTRASON, UN ALLIÉ

POUR LA THROMBOLYSE…

(10)

Depuis 1992, plusieurs travaux ont démontré que les ultrasons

aux fréquences utilisées pour le diagnostic accélèreraient la

thrombolyse induite par les activateurs du plasminogène comme

le tPA. Les ultrasons utilisés à cette fréquence favoriseraient la

pénétration du tPA au sein de la fibrine et l’exposition des sites

de liaison à cet enzyme. D’autres travaux ont suggéré un effet

direct des ultrasons sur le thrombus potentialisé par l’action de

micro-bulles stabilisées. Enfin, le taux élevé de recanalisation

observé dans les séries de patients suivies en DTC, comparative-

ment aux résultats obtenus dans les études contrôlées par angio-

0

NIHSS 0-3

2 h NIHSS 0-3

24 h Rankin 0-1

3 mois Survie

3 mois

20

40

60

80

100

10

30

50

70

90

Occlusion persistante (n = 13)

Réocclusion précoce (n = 16)

Recanalisation stable (n = 31)

Tableau. Pronostic des patients en fonction de la recanalisation de

l’artère occluse (7). Les résultats sont exprimé en pourcentages de

patients dans chaque groupe.

MISE AU POINT

La Lettre du Neurologue - n° 7 - vol. VIII - septembre 2004

228

graphie, ont suggéré un bénéfice lié aux ultrasons. Ainsi, plusieurs

études randomisées et contrôlées sont actuellement en cours pour

tenter de confirmer le bénéfice de l’insonation permanente de

l’artère occluse au cours d’une thrombolyse i.v.

CONCLUSION

Le Doppler transcrânien est devenu un outil indispensable lors

du traitement thrombolytique de l’infarctus cérébral. C’est un

précieux outil diagnostique, pronostique et probablement théra-

peutique. Les limites de l’examen restent l’absence de fenêtre

temporale, le diagnostic d’une occlusion dans le territoire vertébro-

basilaire et celui d’une recanalisation partielle de l’ACM. Son

bénéfice thérapeutique est en cours d’évaluation. Le dévelop-

pement des techniques d’écho-doppler transcrânien en codage

énergie est une perspective intéressante permettant de visualiser

directement l’artère occluse en y associant les données hémody-

namiques du Doppler pulsé.

■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.

Del Zoppo GJ, Poeck K, Pessin MS et al. Recombinant tissue plasminogen

activator in acute thrombotic and embolic stroke. Ann Neurol 1992;32:78-86.

2.

Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H. Noninvasive transcranial Doppler ultra-

sound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J Neurosurg 1982;57:

769-74.

3.

Alexandrov AV, Demchuk AM, Wein TH, Grotta JC. Yield of transcranial Doppler

in acute cerebral ischemia. Stroke 1999;30:1604-9.

4.

Demchuk AM, Christou I, Wein TH et al. Specific transcranial Doppler flow

findings related to the presence and site of arterial occlusion. Stroke 2000;31:

140-6.

5.

Zanette EM, Fieschi C, Bozzao L et al. Comparison of cerebral angiography

and transcranial Doppler sonography in acute stroke. Stroke 1989;20:899-903.

6.

Burgin WS, Malkoff M, Felberg RA et al. Transcranial Doppler ultrasound cri-

teria for recanalization after thrombolysis for middle cerebral artery stroke. Stroke

2000;31:1128-32.

7.

Alexandrov AV, Grotta JC. Arterial reocclusion in stroke patients treated with

intravenous tissue plasminogen activator. Neurology 2002;59:862-7.

8.

Baumgartner RW. Transcranial color duplex sonography in cerebrovascular

disease: a systematic review. Cerebrovasc Dis 2003;16:4-13.

9.

Cintas P, Le Traon AP, Larrue V. High rate of recanalization of middle cere-

bral artery occlusion during 2-MHz transcranial color-coded Doppler continuous

monitoring without thrombolytic drug. Stroke 2002;33:626-8.

10.

Daffertshofer M, Hennerici M. Ultrasound in the treatment of ischaemic stroke.

Lancet Neurol 2003;2:283-90.

I. Quels sont les signes docclusion isole du tronc

de lartre crbrale moyenne ?

a. Disparition du flux en aval de locclusion.

b.Acclration ou persistance du flux dans lACA homo-

latrale enregistr par la mme fentre temporale.

c.ACM controlatrale permable enregistre par la mme

fentr e temporale.

d. Inversion de lartre ophtalmique.

e. Ouver ture de lar tre communicante antrieure.

II. Concernant la recanalisation de lartre

occluse lors dun traitement thrombolytique :

a. La sensibilit des grades 2-3 de Burgin est excellente.

b. Elle est retrouve dans 70 % des cas.

c. Elle survient majoritairement aprs la fin de ladministration

du tPA.

d. Elle se complique une fois sur trois dune rocclusion prcoce.

e. Elle est identique celle observe dans les sries angio-

graphiques.

AUTO-ÉVALUATION

AUTO-ÉVALUATION

Rsultats : 1 : a, b, c ; II : b, d.

Destiné aux médecins neurologues, rhumatologues, électrophysiologistes, étudiants

inscrits à un DES de neurologie ou tout médecin intéressé par cet enseignement.

L’objectif principal est de permettre la prise en charge des patients atteints des affections

du système nerveux périphérique (physiopathologie, diagnostic et traitement).

Responsables de l’enseignement : Pr G. Saïd, Pr D. Adams

Clotûre des inscriptions :10 novembre 2004

Début de l’enseignement :25 novembre 2004 ; 1 jeudi par mois de 10 h à 17 h.

Sélection des candidats : sur dossier composé d’une lettre de motivation + CV

adressé au Pr Adams, service de neurologie, hôpital de Bicêtre,

78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre.

Renseignements :secrétariat

Tél : 01 45 21 26 18 (Mme Bosse) ou 01 45 21 27 11– Fax : 01 45 21 28 53

E-mail : [email protected]

DU de pathologie

du système nerveux

périphérique 2004-2005

Faculté de médecine Paris-sud

Le Kremlin-Bicêtre

1

/

5

100%