La pharmacovigilance des antibiotiques Exemples de quelques effets indésirables rapportés

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006

Mise au point

Mise au point

142

Les antibiotiques ont généralement un rapport bénéfice/risque

favorable. Cependant, comme tout médicament, ils peuvent être

responsables d’effets indésirables graves dont certains n’émer-

gent qu’après la mise sur le marché. Il est donc indispensable de

suivre leur sécurité d’emploi lors de leur utilisation en pratique

courante. Les bêtalactamines posent le problème des réactions

d’hypersensibilité immédiate possiblement croisées entre toutes

les molécules de la classe. Les fluoroquinolones sont responsa-

bles d’effets sur les tendons, la peau, la fonction cardiaque. Les

macrolides se distinguent par leur potentiel cardiotoxique et les

interactions médicamenteuses. Les tétracyclines sont impliquées

dans la survenue de syndromes d’hypersensibilité et d’ulcérations

œsophagiennes. Ces données de pharmacovigilance permettent

aux autorités de santé de prendre les mesures réglementaires

nécessaires au maintien d’un rapport bénéfice/risque positif.

Mots-clés : Pharmacovigilance - Sécurité d’emploi - Bêtalacta-

mines - Fluoroquinolones - Macrolides - Cyclines.

Summary : Antibiotics usually have positive benefit-risk ratio. How-

ever, severe adverse drug reactions (ADR) can occur, generally in post-

marketing situation. The survey of antibiotic safety in clinical practice

is conducted by the pharmacovigilance system. Beta-lactams account

for most drug-induced anaphylactic reactions. Tendinitis, phototoxi-

city and cardiotoxicity are reported with fluoroquinolones. Macroli-

des are associated with cardiotoxicity and drug interactions. ADR are

reported with cyclines. The safety data can lead health authorities to

take regulatory measures to keep a positive benefit-risk ratio.

Keywords: Post-marketing surveillance - Safety - Beta-lactams -

Fluoroquinolones - Macrolides - Cyclines.

[1] Article initialement publié dans La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-

mai-juin 2005 et réactualisé par l’auteur.

* Centre régional de pharmacovigilance, service de pharmacologie, hôpital de Pontchaillou,

Rennes.

La pharmacovigilance des antibiotiques[1]

Exemples de quelques effets indésirables rapportés

avec les bêtalactamines, les fluoroquinolones,

les macrolides et les cyclines

Antibiotics post-marketing safety surveillance:

examples of some adverse drug reactions described with beta-lactams,

fluoroquinolones, macrolides and cyclines

# E Polard*

Les essais cliniques de développement (phases I à III), pour

les antibiotiques comme pour tout autre produit, ont

comme objectif principal de mettre en évidence l’efficacité

des molécules. Le nombre de patients inclus dans ces essais est

en effet trop faible, et les durées de suivi sont en général trop

courtes pour pouvoir détecter des effets indésirables rares et/ou

retardés. De même, les comorbidités et coprescriptions, facteurs

favorisant l’émergence des effets indésirables, sont rarement pri-

ses en compte dans ces essais. Après l’obtention de l’Autorisation

de mise sur le marché (AMM) d’un antibiotique, les prescrip-

teurs craignent plus l’apparition de souches mutantes résistan-

tes à l’antibiotique que les problèmes de toxicité. Cependant, de

nombreux antibiotiques, en particulier des fluoroquinolones,

ont été retirés du marché ces dernières années pour une sur-

venue d’effets indésirables rares ou exceptionnels, mais pouvant

mettre en jeu le pronostic vital des patients (1).

Il est donc indispensable de suivre la sécurité d’emploi des an-

tibiotiques ayant obtenu une AMM lors de leur utilisation en

pratique courante. C’est le rôle de la pharmacovigilance que de

rassembler les notifications d’effets indésirables attribuables au

médicament, permettant ainsi de générer un signal et de mettre

en évidence des facteurs de risque. Ces données de post-AMM

peuvent conduire à modifier le résumé des caractéristiques du

produit (RCP) et, si le rapport bénéfice/risque du médicament

n’est plus favorable, peuvent aller jusqu’à entraîner la suspension

ou le retrait de la molécule du marché par les autorités de santé.

Cet article a pour objet de faire le point sur la pharmacovigilance

des antibiotiques au travers d’exemples choisis dans quatre clas-

ses largement prescrites : les bêtalactamines, les fluoroquinolo-

nes, les macrolides et les cyclines.

BÊTALACTAMINES (tableau I)

Les réactions allergiques médicamenteuses sont décrites prin-

cipalement pour les antibiotiques, au premier rang desquels

se trouvent les bêtalactamines (2-4). Pour ces molécules, dis-

RÉSUMÉ

LPN juil-aout 06.indd 142 25/09/06 12:33:37

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006

Mise au point

Mise au point

143

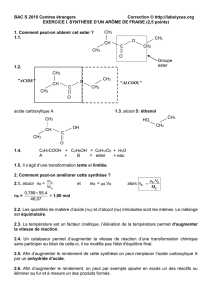

R-CONH

R-CONH

O=C HN CH3

CH3

S

NH

Protéine

Protéine

COOH

Chaîne

latérale Noyau

bêtalactame

Pénicillines

Déterminants majeurs

Noyau

thiazolidine

OCOOH

CH3

CH3

S

N

N

OOHN CH3

CH3

S

S

COOH

Déterminants mineurs

R

Figure 1.

Structure générale des bêtalactamines et de leurs

principaux métabolites (exemple des pénicillines).

ponibles en thérapeutique depuis de nombreuses années, sont

classiquement décrits deux types d’événements : des exanthè-

mes maculopapuleux, dits “morbilliformes”, le plus souvent

sans critère de gravité (des toxidermies graves de type Stevens-

Johnson ou Lyell ont été décrites), et de plus rares réactions

anaphylactiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Deux

exemples d’effets indésirables ont été choisis : l’allergie immé-

diate et la maladie pseudo-sérique.

Tableau I.

Principaux exemples d’eets indésirables décrits pour les

antibiotiques évoqués.

Classe antibiotique Eets indésirables

Bêtalactamines

pénicillines

céphalosporines

Réactions d’hypersensibilité immédiate

possiblement croisées

Maladie pseudo-sérique

Fluoroquinolones

Troubles neuropsychiatriques

Atteintes tendineuses

Photosensibilisation

Allongement du QT

Réactions d’hypersensibilité

Macrolides

Troubles gastro-intestinaux

Allongement du QT

Potentiel d’interactions médicamenteuses

(inhibition du CYP3A4)

Kétolides

Aggravation de myasthénie

Potentiel d’interactions médicamenteuses

(inhibition du CYP3A4)

Tétracyclines

minocycline

doxycycline

Atteintes auto-immunes (lupus)

Syndrome d’hypersensibilité

Ulcérations œsophagiennes

Allergie immédiate aux bêtalactamines

La pénicilline est la cause la plus fréquente de réactions anaphy-

lactiques dans la population générale ; l’incidence, difficile à éta-

blir car la définition de la réaction anaphylactique et les moda-

lités d’administration des pénicillines sont hétérogènes entre les

études, varie de 0,055 à 0,2 % (2, 5). Le nombre annuel de décès

dus à un choc anaphylactique aux bêtalactamines aux États-Unis

est voisin de 500 et représente les trois quarts des chocs mortels

d’origine médicamenteuse (4).

Ces réactions allergiques sont immunomédiées, donc indépen-

dantes de la dose, imprévisibles, et ne peuvent être anticipées par

les études précliniques (absence de modèles animaux pertinents).

Les métabolites obtenus après biotransformation de la molécule

mère sont souvent impliqués, et la variabilité interindividuelle du

métabolisme sous-tendue par le polymorphisme génétique expli-

que la sensibilité différente des sujets à une molécule (1, 2). L’atopie

n’est pas un facteur de risque de réaction allergique aux bêtalacta-

mines. Toutefois, diverses études ont suggéré que des antécédents

personnels d’atopie pourraient majorer la sévérité des réactions

anaphylactiques, mais sans en modifier la fréquence (4, 5).

Les réactions d’hypersensibilité immédiate observées avec les

bêtalactamines sont médiées par les immunoglobulines E (IgE)

dirigées contre certaines structures chimiques de ces antibioti-

ques (1, 2, 4). Les bêtalactamines comportent en effet différents

déterminants antigéniques (figure 1) : le cycle commun bêtalac-

tame, mais aussi les chaînes latérales, expliquant ainsi les réac-

tions croisées entre différentes pénicillines et entre pénicillines

et céphalosporines. Le cycle bêtalactame a la capacité d’être

immunogène après ouverture et liaison à des protéines : le dé-

terminant antigénique formé, le benzyl-pénicilloyl, est nommé

déterminant majeur. La recherche d’une allergie à ce détermi-

nant peut se faire grâce à des tests cutanés au pénicilloyl poly-

lysine (PPL). Des déterminants dits mineurs, dont la formation

est liée au noyau thiazolidine, sont également impliqués dans les

réactions allergiques IgE médiées. Cependant, les tests cutanés

à visée diagnostique sont peu disponibles pour ces déterminants

mineurs (3).

Le diagnostic des réactions d’hypersensibilité immédiate repose

surtout sur les tests cutanés sous forme de pricks, ou intradermo-

réactions (IDR), dans un délai de 3 à 6 mois après l’événement.

La lecture se fait de la 15e à la 20e minute (4). Un test cutané po-

sitif permet de poser un diagnostic d’allergie à la pénicilline ; un

test négatif ne permet pas de conclure (3). Néanmoins, à ce jour,

aucune réaction anaphylactique n’a été rapportée pour un pa-

tient ayant une histoire clinique positive, mais des tests négatifs

aux déterminants classiquement disponibles en allergologie (2).

Des tests de réintroduction peuvent être envisagés si les bêtalac-

tamines sont jugées indispensables au patient : ils sont réalisés

en milieu hospitalier compte tenu du risque – non nul – de tests

cutanés faussement négatifs (3, 4).

La fréquence des réactions cutanées aux céphalosporines est

plus faible qu’avec les pénicillines, de l’ordre de 1 à 3 %. Les

réactions anaphylactiques sont rares. La connaissance de l’im-

munogénicité des céphalosporines est plus limitée que celle des

LPN juil-aout 06.indd 143 25/09/06 12:33:38

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006

Mise au point

Mise au point

144

pénicillines, et la question demeure du risque de prescrire une

céphalosporine chez un patient avec antécédent d’allergie à la

pénicilline (2, 5). Un patient aux antécédents avérés d’allergie à

la pénicilline a huit fois plus de risques de voir se déclencher une

allergie aux céphalosporines qu’un patient sans antécédent aller-

gique (4, 5). Les pourcentages de réactions croisées pénicillines-

céphalosporines communément admis sont de 5 à 10 %. C’est

pourquoi il est important chez ces patients de mener un inter-

rogatoire complet et, le cas échéant, d’effectuer des tests cutanés

aux pénicillines. Les tentatives de mise au point de tests cutanés

avec les céphalosporines se sont révélées infructueuses et les

tests avec la molécule mère ont une valeur prédictive limitée (2,

5). En revanche, les patients ayant des tests cutanés négatifs aux

pénicillines n’ont pas plus de risques que la population générale

de développer des réactions allergiques aux céphalosporines.

Ces informations sont reprises dans le RCP des céphalospori-

nes à la rubrique “Mises en garde”, où il est précisé que “l’allergie

aux pénicillines étant croisée avec celle aux céphalosporines dans

5 à 10 % des cas, l’utilisation des céphalosporines doit être extrê-

mement prudente chez les patients pénicillinosensibles”.

Parmi les bêtalactamines, on peut distinguer l’aztréonam, mo-

nobactam (structure chimique à un seul cycle). Cette molécule

est proposée par Parmar et Nasser (6) chez des patients atteints

de mucoviscidose et présentant des prick-tests positifs aux péni-

cillines. Cependant, l’aztréonam partage avec la ceftazidime une

chaîne latérale identique, et des cas isolés de réactions croisées

entre ces deux molécules ont été rapportés. Il convient donc,

selon le RCP de l’aztréonam, d’utiliser cette molécule avec une

grande prudence chez les patients présentant une hypersensibi-

lité aux bêtalactamines.

Chez les patients ayant présenté une réaction anaphylactique à

une bêtalactamine, il convient donc de proscrire toutes les bê-

talactamines, compte tenu du risque d’allergie croisée entre les

molécules de toute la classe. Il est ensuite conseillé de prévoir un

bilan allergologique, afin de confirmer le diagnostic, de définir

une liste des médicaments à risque et de proposer le cas échéant

un test de réintroduction ou une désensibilisation sous stricte

surveillance médicale.

Maladie pseudo-sérique

Il s’agit d’un effet indésirable d’apparition retardée par rapport

au début du traitement. La maladie pseudo-sérique survient

essentiellement chez de jeunes enfants (âge ≤ 6 ans) traités

par céfaclor et par les céphalosporines de première généra-

tion proches (4, 7). Elle se manifeste au plan clinique par une

urticaire, de la fièvre et des arthralgies dans un délai d’environ

une semaine après le début du traitement (7). L’évolution est

spontanément favorable. La molécule en cause est alors contre-

indiquée chez le patient, mais sans contre-indication de la classe

des bêtalactamines (4). La survenue de cet effet serait expliquée

par un déficit héréditaire sur la voie métabolique hépatique du

céfaclor (2, 7). Des tests cutanés peuvent être envisagés, de type

patch-test à lecture retardée (48-72 heures) (4).

Dans la série décrite par King et al. (7) sur la période allant du

1er janvier au 31 décembre 1997, le céfaclor était associé à 84 %

des maladies pseudo-sériques attribuables à un traitement anti-

biotique par voie orale, et cette caractéristique a été confirmée

dans le reste du monde. Les auteurs observaient sur la même

période une sous-notification de cet effet indésirable auprès du

système de pharmacovigilance (Adverse Drug Reactions Adviso-

ry Committee [ADRAC] Australia) : cet effet étant maintenant

bien reconnu avec le céfaclor, il est sans doute moins notifié par

les professionnels de santé, ce qui entraîne une sous-estimation

de son incidence au sein de la population pédiatrique traitée par

céfaclor.

FLUOROQUINOLONES (tableau I)

Les “nouvelles” fluoroquinolones, à savoir ciprofloxacine,

norfloxacine, ofloxacine, péfloxacine, puis sparfloxacine, ont

été mises sur le marché dans les années 1990. L’utilisation

de cette classe d’antibiotiques à large spectre antibactérien,

offrant une alternative possible aux bêtalactamines et semblant

bien tolérée, a été d’emblée importante. Toutefois, après quel-

ques années de commercialisation, des effets indésirables sont

apparus en notification spontanée et dans la littérature (8). En

France, l’Agence du médicament décida rapidement une analyse

des cas notifiés avec les fluoroquinolones du début de leur com-

mercialisation au 31 décembre 1993. Plus tard, la sparfloxacine

fut intégrée à l’enquête (8). Un profil d’effets indésirables des

fluoroquinolones s’est dégagé avec des particularités propres à

certaines molécules, qui seront détaillées plus loin. Des troubles

neuropsychiatriques, des atteintes tendineuses, des photosen-

sibilisations et des troubles cardiaques sont décrits (8, 9). Des

réactions plus rares d’hypersensibilité immunomédiées ont

aussi été rapportées en notification spontanée (9). Ces effets in-

désirables, maintenant attendus pour toute la classe, sont suivis

pour toutes les molécules mises sur le marché depuis l’enquête

initiale, comme la lévofloxacine, la moxifloxacine, la trovafloxa-

cine et la grépafloxacine.

Certains de ces effets indésirables sont expliqués par la structure

chimique des fluoroquinolones (figure 2). Par exemple, la pho-

totoxicité est influencée par la nature d’une substitution présen-

te pour la sparfloxacine et absente pour des molécules comme

la moxifloxacine, pour laquelle ces réactions semblent peu fré-

quentes (1, 9). Les fluoroquinolones trifluorées (trovafloxacine,

témafloxacine) sont à haut risque de réactions immunomédiées,

ce qui a été confirmé par l’apparition d’atteintes hépatiques sévè-

res sous trovafloxacine, rapidement après son obtention d’AMM,

et a conduit les autorités de santé à retirer ce médicament du

marché (1). Ces informations sur la relation structure-toxicité

sont donc importantes pour anticiper la toxicité des molécules

en développement.

Les trois types d’effets indésirables envisagés ici sont les tendino-

pathies, la phototoxicité et la cardiotoxicité.

.../...

LPN juil-aout 06.indd 144 25/09/06 12:33:38

Dénomination et forme pharmaceutique* : SPIRIVA®18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule. Composition* : 18 microgrammes de tiotropium (soit 22,5 microgrammes sous forme de bromure de

tiotropium monohydraté). La dose délivrée à l’embout buccal du dispositif HandiHaler®est de 10 microgrammes de tiotropium. Excipient à effet notoire : lactose monohydraté (qui contient des protéines de lait). Indications

thérapeutiques : Le tiotropium est indiqué comme traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Posologie et

mode d’administration* : La posologie recommandée de bromure de tiotropium est l’inhalation du contenu d’une gélule une fois par jour à heure fixe dans la journée. La poudre de bromure de tiotropium contenue dans la

gélule devra être inhalée uniquement à l’aide du dispositif HandiHaler®. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas avaler les gélules. Sujets âgés : le bromure de tiotropium peut être utilisé chez les sujets âgés à la dose

recommandée. Insuffisance rénale, insuffisance hépatique : le bromure de tiotropium peut être utilisé à la dose recommandée. Utilisation pédiatrique : La tolérance et l’efficacité du bromure de tiotropium sous forme de poudre pour

inhalation en gélule, n’ont pas été établies en pédiatrie. Par conséquent, son utilisation est déconseillée chez les patients de moins de 18 ans. Contre-indications : Antécédents d’hypersensibilité (allergie) au bromure de

tiotropium, à l’atropine ou à ses dérivés (ipratropium ou oxitropium), ou au lactose (excipient). Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi*. Interactions avec d’autres médicaments

et autres formes d’interaction*. Grossesse et allaitement*. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Surdosage*. Propriétés

pharmacodynamiques* : Anticholinergiques. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité précliniques*. Liste I – Médicament soumis à prescription médicale. Boîte de 30 gélules + dispositif

HandiHaler®CIP 368 692.0 - 46,17 - CTJ : 1,54 - Agréé Coll - Remboursé Sec Soc à 65 %. Date de mise à jour du texte : 31/03/06. Titulaire : Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne).

Représentant local : Boehringer Ingelheim France S.A.S., 37-39 rue Boissière, 75116 Paris. Information médicale : 03 26 50 45 33. *Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal.

** Bronchopneumopathie Chronique Obstructive.

(1) RCP SPIRIVA®.

1

er

bronchodilatateur anticholinergique de longue durée d’action en

1

prise par jour (1)

- Boehringer Ingelheim France SAS - SPY 166 - 06-179 - 05/06.

LPN juil-aout 06.indd 145 25/09/06 12:33:39

La Lettre du Pneumologue - Vol. IX - n° 4 - juillet-août 2006

Mise au point

Mise au point

146

R5

R7X6

R1

N

OO

COH

R2

F

Inuence la phototoxicité

et la génotoxicité Contrôle la chélation,

interaction avec antiacides

Contrôle les liaisons au récepteur

GABA, inuence les IAM

Contrôle la phototoxicité,

inuence les interactions

médicamenteuses (IAM)

Contrôle la génotoxicité,

l’interaction avec la théophylline

Pas d’eet

Pas d’eet

Figure 2.

Relations structure-toxicité des uoroquinolones (1).

Fluoroquinolones et tendinopathies

Le risque d’atteinte tendineuse a initialement émergé grâce à la

notification spontanée sur la péfloxacine, pour laquelle les cas

rapportés de tendinites, principalement sur le tendon d’Achille,

étaient plus nombreux qu’avec les autres fluoroquinolones (8-

10). La fréquence estimée lors de l’enquête française de phar-

macovigilance était pour la péfloxacine d’un cas par 23130 jours

de traitement, alors qu’elle variait de 1/173600 à 1/799600 jours

de traitement pour ofloxacine, ciprofloxacine et norfloxacine

(10). Des facteurs de risque tels que l’âge supérieur à 60 ans et

la corticothérapie associée ont alors été identifiés. Les données

de pharmacovigilance ont ensuite montré que le même type

d’atteintes tendineuses survenait fréquemment avec l’isomère

lévogyre du racémique ofloxacine, la lévofloxacine, bien que la

fréquence de survenue ait été difficilement comparable à celle

de la péfloxacine (9, 11). Des données industrielles internatio-

nales de surveillance post-AMM rapportaient une fréquence

inférieure à quatre cas de rupture tendineuse pour un million

de prescriptions (12). Les données recueillies en France au cours

des dix premiers mois de commercialisation de la lévofloxacine

montraient que les tendinites concernaient en majorité le ten-

don d’Achille, et pouvaient conduire à une rupture tendineuse

(30 % des cas). Les tendinites pouvaient survenir en 48 heures

après le début du traitement et devenir bilatérales. Les facteurs

de risque, âge et corticothérapie associée, majoraient nettement

le risque. Il en est résulté une mise en garde dans le RCP de la

lévofloxacine ainsi qu’une proposition d’adaptation des doses en

cas d’insuffisance rénale.

Fluoroquinolones et phototoxicité

Les fluoroquinolones exposent à un risque de phototoxicité

qui varie selon les molécules (9). Les atteintes cutanées, plus

ou moins sévères, vont du simple érythème solaire à la brûlure

(13). La sparfloxacine avait été mise sur le marché en septembre

1994 et suivie d’emblée par l’enquête de pharmacovigilance pré-

cédemment évoquée. Après huit mois de commercialisation, il

est apparu qu’elle était responsable de réactions phototoxiques

plus fréquentes et plus graves (nécessitant parfois une hospi-

talisation) que les autres fluoroquinolones (13). L’activité de la

sparfloxacine sur le pneumocoque ayant un intérêt en thérapeu-

tique, la molécule était restée disponible dans des indications

très restreintes, avec mention dans le RCP de “proscrire toute

exposition au soleil, à la lumière vive et aux ultraviolets, pendant

le traitement et trois jours après la fin”. Aux problèmes cutanés

s’est ajouté le potentiel cardiotoxique de la sparfloxacine, ce qui

a conduit le titulaire de l’AMM à retirer son produit du marché

en février 2001.

Fluoroquinolones et cardiotoxicité

La prolongation de l’intervalle QT est un effet indésirable

désormais considéré comme un effet de classe des fluoro-

quinolones, mais qui avait été initialement observé avec la

sparfloxacine (9, 14). Ce trouble de la repolarisation expose au

risque de torsades de pointes, une tachyarythmie ventriculaire

potentiellement fatale (14). Ainsi, parallèlement au problème de

phototoxicité, le potentiel cardiotoxique de la sparfloxacine était

analysé en temps réel par un groupe d’experts dans les études

précliniques, les essais cliniques et les données de pharmacovigi-

lance (15). Dès mai 1995, la contre-indication de la sparfloxacine

avec l’amiodarone en raison du risque d’allongement de l’inter-

valle QT était ajoutée au RCP. La grépafloxacine, enregistrée en

novembre 1997, a été retirée du marché en octobre 1999 pour

prolongation de l’intervalle QT (7 décès en Allemagne) (1).

Comme la sparfloxacine, la moxifloxacine, disponible en France

depuis 2002, a montré une tendance à allonger l’intervalle QT

dans les phases précoces de son développement (9, 14). Selon le

RCP de la moxifloxacine, toute association avec un médicament

susceptible d’augmenter l’intervalle QT est contre-indiquée. La

firme commercialisant le produit a, par ailleurs, obligation de

mener des études de sécurité (phases IV) sur son produit, afin

de détecter très précocement tout événement cardiovasculaire

grave (14).

MACROLIDES (tableau I)

Les macrolides représentent une classe d’antibiotiques homo-

gène dans ses indications. Ils constituent également une alter-

native pour les germes sensibles en cas d’allergie aux bêtalacta-

mines (16). Outre les troubles gastro-intestinaux retrouvés pour

la majorité des molécules, les effets indésirables découlent du

potentiel de certains macrolides à allonger l’intervalle QT et à

entraîner des interactions médicamenteuses cliniquement signi-

ficatives, les deux étant souvent liés (1, 17). Récemment mise sur

le marché, la télithromycine, un dérivé de l’érythromycine, pré-

sente certaines caractéristiques décrites plus loin.

Intervalle QT et interactions médicamenteuses

Les macrolides représentent la majorité des médicaments im-

pliqués dans la survenue de torsades de pointes, principalement

l’érythromycine et la clarithromycine (14, 17). D’une part, le po-

tentiel d’allongement du QT est intrinsèque à la molécule ; in-

terviennent alors la pharmacocinétique du produit (dose, voie

d’administration, distribution…) et les capacités métaboliques

et d’élimination du patient. D’autre part, l’impact des macroli-

.../...

LPN juil-aout 06.indd 146 25/09/06 12:33:39

6

6

7

7

1

/

7

100%