Hypertension artérielle H

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999

37

PRISE EN CHARGE DU PATIENT HYPERTENDU

DU BON, DU MAUVAIS, DU “MOCHE” (UGLY)

Les conclusions du JNC VI restent, bien entendu, la base de la

prise en charge thérapeutique de l’hypertension artérielle (Arch

Intern Med 1997 ; 157 : 2413-46). Cependant, à la lumière des

études successivement publiées, des précisions sont apportées,

permettant de mieux cerner les objectifs du traitement, les motifs

et les profils des HTA dites résistantes, les moyens thérapeutiques

proposés, médicamenteux ou, surtout, non pharmacologiques. On

est frappé par le peu de communications concernant les antihy-

pertenseurs des différentes classes, contrastant avec l’importance

donnée à tous les autres aspects de la prise en charge des patients.

C’est dans ce domaine que paraissent se situer aujourd’hui “le bon,

le mauvais et le moche” des évolutions thérapeutiques de l’HTA.

Les protocoles nationaux de suivi aux États-Unis, telle la Natio-

nal Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III),

montrent une stabilisation, voire une régression, au cours des toutes

dernières années, du niveau de prise de conscience par les patients

de leur HTA, du traitement et de l’efficacité de celui-ci (tableau I).

Il semble exister, en conséquence, un tassement des progrès

observés dans la réduction du risque vasculaire, notamment céré-

bral, depuis 1994 aux États-Unis, et, selon D. Jones (Jackson),

ce phénomène paraît toucher essentiellement la population noire.

Les problèmes de la compliance thérapeutique deviennent

majeurs, et ont été bien étudiés par l’équipe de M. Hill (Balti-

more), chez les jeunes Noirs des milieux urbains. Une enquête

serrée montre que ceux-ci connaissent la gravité de l’hyperten-

sion et ses conséquences sur la mortalité, classée comme beau-

coup plus probablement liée à l’HTA qu’au vieillissement, et bien

loin devant les décès par mort violente ; néanmoins, seuls 2 %

d’entre eux considèrent le traitement de l’hypertension comme

une priorité de vie. Dans la population générale, même si ceci est

plus marqué chez les Noirs américains, les conséquences de l’obé-

sité, du manque d’exercice, de l’alimentation de type “fast-food”

et de la surcharge en sel ne sont pas bien prises en compte, que

ce soit pour des raisons économiques, sociales ou culturelles.

P. Whelton (La Nouvelle-Orléans) entend montrer, à travers

l’étude TONE (Trial of Non Pharmacologic Intervention in the

Elderly), l’efficacité de la perte de poids et de la réduction sodée

chez des patients âgés, obèses, déjà traités pour hypertension

artérielle.

D. Chow (Baltimore), dans l’étude plus novatrice DASH (Die-

tary Approaches to Stop Hypertension), a comparé l’effet ten-

sionnel de deux régimes enrichis en fruits et légumes, dont l’un

HTA

Hypertension artérielle

●A. Krivitzky, G. Nguyen*

* Service de médecine interne et endocrinologie, Hôpital Avicenne, 93009

Bobigny Cedex.

■ Après les progrès spectaculaires dans la prise en charge

de l’HTA constatés au cours des vingt dernières années, il

semble exister un tassement des résultats obtenus. Cet échec

relatif semble imputable, aux États-Unis, aux difficultés de

la prévention et du traitement non pharmacologique, parmi

les populations moins favorisées ayant plus difficilement

accès aux consultations, à la diététique et au sport.

■ La valeur pronostique de la pression systolique et de la

pression pulsée a été confirmée.

■ Sans que l’on remette complètement en cause la courbe

en J, notamment chez les diabétiques chez qui le pronostic

s’améliore de façon continue pour les pressions diastoliques

les plus basses, la PAD “idéale” dans l’étude HOT s’est

située entre 82 et 86 mmHg, ce qui n’est pas simple à obte-

nir et nécessite habituellement l’association de plusieurs

antihypertenseurs.

■ L’HTA de type blouse blanche a un pronostic plus bénin

que l’HTA avérée.

■ La PAS sera certainement un paramètre décisionnel pour

initier le traitement antihypertenseur.

■ La régression de l’HVG s’accompagne d’une améliora-

tion de la fonction ventriculaire.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

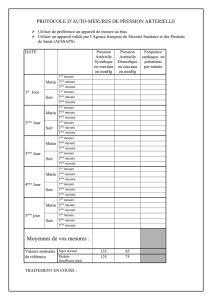

NHANES II NHANES III NHANES III

1976-1988 1988-1991 1991-1994

Se savent hypertendus (%) 51 73 68

Sujets traités (%) 31 55 53

Sujets équilibrés (%) 10 29 27

Tableau I. Données de la National Health and Nutrition Examination

Survey (NHANES) concernant la prise en charge de l’HTA aux

États-Unis.

Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 37

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999

38

également en graisses insaturées et en protéines, à un régime amé-

ricain “standard” chez 133 hypertendus légers. Après deux mois

d’étude sans différence de poids entre les groupes, 70 % des

hypertendus soumis au régime le plus diététique étaient équili-

brés, contre 45 % des patients suivant le régime intermédiaire et

23 % de ceux respectant leur régime habituel. Malheureusement,

ces bénéfices spectaculaires sont perdus par la suite si les diffé-

rentes mesures sont abandonnées, comme l’a montré D. Jones

dans la phase II de l’étude de prévention TOHP.

De nombreuses équipes américaines ont publié des études

d’intervention auprès des patients, avec des résultats souvent

favorables : relances téléphoniques, auto-contrôle, ajustement

thérapeutique à distance, intervention des infirmières,

campagnes d’information...

K. Ishikawa (Tokyo) se préoccupe également de l’exercice phy-

sique et en constate des effets dissociés plus importants et plus

rapides sur la pression artérielle chez les sujets de 30 à 49 ans

que chez les plus âgés.

ET LA COURBE EN J ?

Si des corrélations ont été trouvées ou confirmées entre le niveau

de pression artérielle et l’homocystéine (J. Chambers, Londres)

et s’il existe un effet favorable de la vitamine C sur la fonction

endothéliale des hypertendus pour D. Sherman (Boston), la

recherche clinique continue de s’intéresser aux conséquences

éventuelles des variations tensionnelles et des valeurs respectives

de la systolique, de la diastolique et de la pression pulsée, ainsi

que, d’autre part, aux conséquences heureuses ou malheureuses

de la recherche d’une pression diastolique la plus basse possible.

Ainsi, S. Hoshide (Tochigi) étudie la relation entre la progres-

sion de la maladie cérébrovasculaire et les variations de pres-

sion artérielle chez des coronariens. Les sujets ayant le plus de

lacunes cérébrales en IRM et le plus grand nombre de sténoses à

la coronarographie avaient moins de chutes nocturnes de la pres-

sion artérielle. Pour la Framingham Heart Study,A. Haider tente

de rapprocher le pronostic cardiaque des critères :pression sys-

tolique, pression diastolique, pression pulsée, chez 2 040 patients

suivis 18 ans en moyenne. Après ajustement des divers facteurs

de risque, la pression pulsée se révèle être le meilleur critère de

développement d’une insuffisance cardiaque, suivie par la pres-

sion systolique, l’élévation du risque lié à la pression diastolique

n’étant pas significative.

Si, cependant, l’incidence des événements cardiovasculaires est

plus importante chez les sujets qui, malgré le traitement, élèvent

progressivement leur pression diastolique, et paraît dans certaines

études s’élever également lorsque cette pression devient trop basse

(courbe en J),elle ne paraît pas, pour I. Ferguson (New York),

être liée à des altérations de structure ou de fonction du ventri-

cule gauche préalables au traitement. La masse du VG, absolue

ou rapportée à la surface corporelle, ainsi que la FR et la FE

n’étaient pas, au départ, significativement différentes selon l’évo-

lution ultérieure, y compris pour des ▲▲PAD jusqu’à – 55 mmHg.

Plus généralement, les résultats de l’étude HOT (Hypertension

Optimal Treatment), publiés dans The Lancet (1998 ; 356 : 1755-

62),ont indiqué que l’incidence la plus basse d’événements

cardiovasculaires était obtenue pour une PAD de 82,6 mmHg,

et le risque le plus faible de mort d’origine cardiaque pour une

PAD de 86,5 mmHg. Cette étude portait sur 19 196 patients de

50 à 80 ans (PAD de 101 à 115 mmHg), avec l’objectif d’obte-

nir des PAD 90 mmHg, 85 mmHg ou 80 mmHg selon les

groupes, ceux-ci étant traités par félodipine avec une escalade

thérapeutique si nécessaire par bêtabloquant, IEC et hydrochlo-

rothiazide. Les résultats les plus spectaculaires étaient obtenus

chez les diabétiques, avec un risque cardiovasculaire réduit de

moitié après l’obtention d’une PAD 80 mmHg, par rapport au

groupe d’objectif 90 mmHg (p = 0,005).

HYPERTENSION RÉNOVASCULAIRE

D. Bluemke (Baltimore) a montré de superbes images en 3D

d’angio-IRM permettant une visualisation précise de la vascu-

larisation rénale et obtenues grâce à de nouveaux appareils avec

une acquisition rapide : coupes fines, multi-incidences, images

en contraste de phase, obtenant, pour certaines équipes, une sen-

sibilité de 97 % et une spécificité de 92 % pour le diagnostic de

sténose des artères rénales. Cet examen permet de voir des lésions

multiples, des sténoses modérées, des aspects de Takayasu, de

dissection, des images après transplantation, etc. Cet examen non

invasif, physiologique et anatomique, de mieux en mieux stan-

dardisé, garde certains inconvénients : disponibilité, parfois sur-

estimation de lésions en raison de calcifications ou de turbulences

vasculaires, perte de sensibilité pour les vaisseaux accessoires

intrarénaux.

Les places respectives de l’angioplastie et de la chirurgie ont

été une fois de plus discutées. On manque toujours d’études pros-

pectives randomisées. Il existe de nombreux biais, notamment de

sélection et d’homogénéité, dans le suivi. Pour l’équipe du John Hop-

kins,

40 % des hypertendus de plus de 60 ans ont une participa-

tion rénovasculaire ; chez 1 070 adultes répartis dans neuf études,

la chirurgie guérit l’hypertension dans 34 à 50 % des cas, l’amé-

liore dans 23 à 51 % des cas, échoue dans 9 à 35 % des cas, et

entraîne une mortalité de 1,1 à 4 %. Elle s’adresse à des sujets de

plus en plus âgés, avec insuffisance rénale d’origine ischémique,

notamment après échec du traitement médical ou de l’angio-

plastie. Cette dernière est complétée par la pose d’un stent dans

les lésions ostiales ou sur des sténoses résiduelles supérieures à

50 % après angioplastie. Les complications sont de l’ordre de 9 %

dans une série de 92 patients : 3 embolies de cholestérol, 2 throm-

boses de branche artérielle, 1 thrombose du stent, 2 pseudo-ané-

vrismes fémoraux. Une guérison ou une amélioration est obte-

nue dans 59 % des cas.

La préservation de la fonction rénale et l’allègement ou l’arrêt du

traitement antihypertenseur ont été étudiés après pose de stent :

J. Cooper (Tolède) a traité 177 artères rénales sténosées chez

127 patients (PAS 169 ± 3 mmHg) dont 17 hypertensions légères

et 36 bien contrôlées par le traitement médical. La PAS moyenne

de l’ensemble du groupe était réduite, à six mois, à 146 mmHg

(p < 0,0001) et 25 patients n’avaient plus besoin de traitement

médical.

A. Krivitzky

HTA

Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 38

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999

39

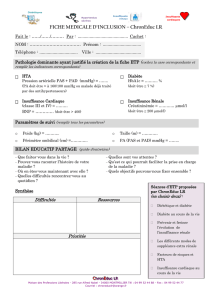

HTA DE LA BLOUSE BLANCHE : IMPLICATIONS

Le pronostic et la signification clinique de l’HTA de la blouse

blanche demeurent discutés. L’équipe anglaise de R. Khattar (Har-

row) a suivi 479 patients sur une période moyenne de 9,9 ± 4,2 ans.

L’HTA de la blouse blanche a été diagnostiquée chez 126 patients

ayant une PAS clinique comprise entre 140 et 180 mmHg avec

une PA sur 24 heures à la MAPA < 140/90 mmHg. Les 353 autres

patients avaient une HTA avérée. Au cours du suivi, la majorité

des patients étaient traités. Quatre-vingts pour cent des patients

classés HTA de la blouse blanche étaient mis sous traitement.

Globalement, environ 50 % d’accidents coronariens et 25 % d’ac-

cidents vasculaires cérébraux en moins ont été observés dans le

groupe HTA de la blouse blanche (figure 1). Cette étude a mon-

tré que l’HTA de la blouse blanche a nettement moins d’impli-

cation pronostique que l’HTA avérée. L’étude n’ayant pas inclus

de normotendus, la valeur pronostique de l’HTA de la blouse

blanche reste à démontrer.

L’étude de J. Ruiz Nodar (Madrid) portant sur 271 patients âgés

(65 ans) a évalué les paramètres échocardiographiques dans

l’HTA de la blouse blanche. Une prévalence plus importante

d’hypertrophie ventriculaire gauche a été observée. Les épaisseurs

pariétales et les index de masse dans l’HTA de la blouse blanche

sont plus élevés que chez les sujets âgés normotendus (tableau II).

AUTOMESURE ET TRANSMISSION TRANSTÉLÉPHONIQUE

L’automesure à domicile est une alternative utile à la prise de la

pression artérielle au cabinet. L’inconvénient majeur demeure son

observance. T. Pickering (New York) a suivi 60 patients

(31 femmes et 29 hommes) hypertendus traités et équipés d’un

appareil d’automesure de la PA avec un modem incorporé per-

mettant des transmissions transtéléphoniques des valeurs de pres-

sion artérielle. La concordance diagnostique avec la MAPA dans

l’étude a été de 90 %. L’observance des patients a été excellente.

Plus de 80 % des patients ont “télétransmis” en moyenne au moins

six valeurs de PA par semaine durant les deux mois de l’étude.

La pression artérielle a baissé en moyenne de – 8/– 7 mmHg.

Cette diminution est expliquée par une meilleure observance des

traitements et par un effet lié à l’apprentissage de l’automesure.

L’interrogatoire des médecins participants a montré que ce type

de matériel permettait de faire le diagnostic de l’HTA de la blouse

blanche, de négocier avec le patient la mise sous traitement et

d’adapter la prise en charge en ambulatoire.

M. Bondmass (Chicago), en utilisant le même type d’appareil, a

démontré une amélioration du contrôle tensionnel chez les hyper-

tendus noirs traités non normalisés (PA moyenne de 150,9 + 14,9/

88,5 + 8,7 mmHg) grâce à une prise en charge essentiellement télé-

phonique. Le taux de patients contrôlés à un mois selon les normes

du JNC VI a été de 58 %. L’évolution favorable des chiffres ten-

sionnels a été observée durant les trois mois de l’étude (tableau III).

HYPERTENDUS : IL VAUT MIEUX ÊTRE SOUS BÊTA-

BLOQUANTS AVANT DE FAIRE UN INFARCTUS DU MYOCARDE

Afin d’évaluer si le pronostic suivant le premier infarctus du myo-

carde est influencé par le type de traitement antihypertenseur pres-

crit, G.P. Aurigemma (Worcester) a analysé les dossiers des

3 095 patients de la Worcester Heart Attack Study. De façon sur-

prenante, un antécédent d’HTA n’est pas associé à une mortalité

plus importante au décours d’un IDM. Parmi les traitements anti-

hypertenseurs pris par les patients, seuls les bêtabloquants sont

associés à un meilleur pronostic au décours d’un IDM : 30 % de

réduction de la mortalité précoce (odds-ratio 0,70 ; IC 0,47-1,02)

et de l’insuffisance cardiaque (odds-ratio 0,69 ; IC 0,51-0,92).

L’APRÈS JNC VI

PAS versus PAD comme critère de classification

Une nouvelle classification de l’HTA a été proposée dans le JNC

VI, prenant en compte la PAD et la PAS. En cas de disparité entre

la PAD et la PAS, le patient est souvent “surclassé”. D. Jones

(Framingham) a repris les données de la cohorte Premier Heart

Study des 3 656 patients hypertendus non traités et a effectué une

nouvelle distribution des niveaux tensionnels (tableau IV, p. 40).

Lorsque la PAD était considérée comme normale, 32 % des

patients avaient une PAS élevée, tandis que 4 % avaient une PAD

élevée lorsque la PAS était normale. Chez les 1 295 patients ayant

HTA

16

14

12

10

8

6

4

2

0

% d'événements

Blouse blanche

HTA avérée

AVC Mortalité totaleAccidents

coronariens

Figure 1. Pourcentage d’événements dans les groupes HTA de la blouse

blanche et HTA avérée.

Normotendus Blouse blanche HTA avérée

(22 %) (30 %) (48%)

Épaisseur septum 9,85 10,97 11,84

Paroi postérieure 9,23 10,35 10,98

Index de masse VG 94,9 125,36 136,3

Prévalence HVG 13,2 % 49,1 % 54,3 %

Tableau II. Paramètres échocardiographiques et prévalence de l’HCG.

État basal À un mois À trois mois

PAS (mmHg) 150,9 ± 14,9 142,3 ± 15,6 141 ± 11,1

PAD (mmHg) 88,5 ± 8,7 84,4 ± 8,9 82,9 ± 10,5

Tableau III. Évolution des pressions artérielles.

Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 39

La Lettre du Cardiologue - n° 305 - janvier 1999

40

HTA

des niveaux tensionnels discordants (PAS et PAD dans des classes

différentes), 89 % étaient dans des catégories d’HTA plus éle-

vées avec la PAS. Dans la catégorie “normale haute”, groupe pou-

vant bénéficier d’une initiation thérapeutique, 94 % des patients

avaient une PAS élevée, contre 33 % pour la PAD, c’est-à-dire

que 66 % des patients de ce groupe étaient définis dans la caté-

gorie “normale haute” avec une PAD strictement normale.

On s’aperçoit que les valeurs de la PAS sortant des différentes

catégories d’HTA définies avec la PAD sont fréquentes. Chez ces

patients utilisant le JNC VI, c’est la PAS qui fait la classification.

En conséquence, la PAS pourrait être un facteur d’éligibilité pour

le traitement.

ÉCHOCARDIOGRAPHIE ET HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les traitements antihypertenseurs ont bien démontré leurs effets

sur la régression de l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG)

et sur l’amélioration de la fonction diastolique. Leurs effets sur

la fonction ventriculaire restent à démontrer. La régression de

l’hypertrophie ventriculaire est associée à une amélioration de la

fonction VG. A. Schussheim (New York) a démontré, chez

32 patients ayant une HTA modérée traitée par vérapamil ou nifé-

dipine, avec une fonction systolique normale et sans pathologie

cardiaque associée, qu’une régression de l’HVG de l’ordre de

25 g s’accompagnait d’une amélioration de la contractilité myo-

cardique malgré les effets inotropes négatifs des médicaments

utilisés. La fraction de raccourcissement (midwall fractional shor-

tening) s’est améliorée durant les six mois de l’étude (tableauV).

La fonction diastolique et la fréquence cardiaque n’ont pas été

étudiées en raison des faibles effectifs. On peut s’interroger sur

les effets plus directs du vérapamil par son action sur la perfu-

sion myocardique durant le temps diastolique.

Cette amélioration, qui a été confirmée par le travail de M. Muie-

san (Brescia) chez 33 patients hypertendus ayant une régression

de l’HVG, persiste même après arrêt du traitement antihyperten-

seur avec remontée des chiffres tensionnels.

Lors de l’HVG, il a été décrit une réduction de la perfusion myo-

cardique. Celle-ci semble être liée à une altération de la capacité

fonctionnelle. O. Akinboboye (New York) a comparé la réserve

coronaire couplée à une épreuve d’effort pour mesurer la

VO2max chez sept patients hypertendus avec HVG et sept sujets

normaux. Les valeurs sont plus basses chez les patients avec HVG.

Il existe une corrélation directe entre la réserve coronaire et la

VO2max (r = 0,651). G. Nguyen

Normale

Normale haute

Stade I Stade II

< 85 mmHg 85-89 mmHg 90-99 mmHg 100 mmHg

Normale

< 130 mmHg 2 168 74 14 0

Normale haute

130-139 mmHg 518 75 45 0

Stade I

140-159 mmHg 394 92 95 6

Stade II

160 mmHg 86 27 39 23

Tableau IV. Distribution des patients en fonction des différentes

catégories d’HTA du JNC VI.

PAD

PAS

État basal À 3 mois À 6 mois

PA (mmHg) 168/104 144/90 147/91

Masse VG (g) 155 144 138

mFS (%) 16,3 17,1 18,1

Tableau V. Évolution des paramètres échocardiographiques.

mFS = midwall fractional shortening.

Chapitre VIII - Krivitzy 1/04/03 10:34 Page 40

1

/

4

100%