Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH

dossier thématique

Hémopathies malignes

chez les sujets

immunodéprimés

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

120

Épidémiologie et prise en charge

des lymphomes associés au VIH

Epidemiology and management of HIV-associated lymphomas

J.M. Michot*, O. Lambotte*

* Service de médecine

interne et d’immunologie

clinique, CHU Bicêtre,

Le Kremlin-Bicêtre.

RÉSUMÉ

Summary

»

Les lymphomes associés au VIH sont un des principaux modèles

de lymphomagenèse induite par immunodépression acquise.

Ils restent actuellement une des complications les plus graves

de l’infection par le VIH, et sont une des principales causes de

décès des patients infectés par le VIH dans les pays occidentaux.

Il s’agit d’hémopathies B agressives et de présentation clinique

très variée. Les entités histologiques rencontrées sont les

lymphomes de Hodgkin, les lymphomes B à grandes cellules, les

lymphomes de Burkitt et les proliférations lymphoïdes associées

à HHV-8. Le pronostic s’est considérablement amélioré depuis

1996 (introduction des trithérapies antirétrovirales), rejoignant

progressivement celui des patients non infectés par le VIH.

Le traitement doit être adapté à chaque patient selon ses

comorbidités et son statut immunitaire.

Mots-clés : VIH – Lymphome B – Immunodépression – Lympho ma-

genèse.

HIV associated lymphomas are a major model of

lymphomagenesis induced by an acquired immunodeficiency.

These lymphomas remain currently a life threatening

condition occurring in the course of HIV infection, and are

main cause of death in HIV-infected patients in western

countries. They are aggressive B lymphoproliferations,

occurring with polymorphic clinical presentation. The cyto-

histological entities are Hodgkin lymphoma, diffuse large B

cell lymphoma, Burkitt’s lymphoma and lymphoproliferative

diseases associated with HHV-8. The prognosis has

considerably improved since 1996 (introduction of high

active antiretroviral therapy), gradually reaching non-HIV

infected patients. Treatment should be tailored to each patient

according to comorbidities and immune status.

Keywords: HIV – B lymphoma – Immunocompromised patient

– Lymphomagenesis.

L

es proliférations lymphoïdes sont une complica-

tion importante de l’infection par le VIH. Depuis

l’avènement des trithérapies antirétrovirales,

la survie des patients souffrant d’un lymphome a été

considérablement améliorée, et, globalement, la prise

en charge thérapeutique et le pronostic tendent à deve-

nir similaires à ceux des patients non infectés par le VIH

(1, 2). Néanmoins, les lymphomes survenant au cours

de l’infection par le VIH ont la particularité d’être très

hétérogènes dans leur présentation clinique et histo-

logique, mais également dans leur pronostic.

Épidémiologie

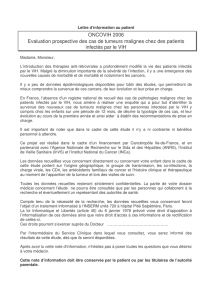

En 2011, avec 34 millions de personnes vivant avec le

VIH (dont la moitié ignore sa séropositivité), 2,5 millions

de nouvelles infections et 1,7 million de décès dus au

VIH, l’épidémie n’est pas sous contrôle ; elle continue

sa progression (figure 1) [3].

L’incidence des lymphomes non hodgkiniens (LNH)

chez les patients infectés par le VIH est 60 à 200 fois plus

élevée que chez les patients non infectés (4). Dans les

années 1990, environ 10 % des patients infectés par le

VIH développaient un lymphome au cours de l’évolu-

tion naturelle de la maladie VIH. Depuis l’utilisation des

combinaisons efficaces d’antirétroviraux dans le milieu

des années 1990, l’incidence des LNH a profondément

chuté et tend à se stabiliser. Inversement, l’incidence

de la maladie de Hodgkin est en légère augmenta-

tion (5-7). L’incidence des lymphomes reste inférieure

à celle des autres pathologies opportunistes, comme

la tuberculose (figure 2). En dehors de l’infection par

le VIH, les lymphomes sont au sixième rang des can-

cers les plus fréquents, mais ils passent au premier

rang chez les patients infectés par le VIH, avec une

incidence estimée de 3 pour 1 000 patients-année (8).

L’enquête prospective ONCOVIH de 2006 indique que

les lymphomes sont la principale tumeur survenant

chez les patients infectés par le VIH, devant la maladie

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

121

Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH

de Kaposi, le cancer pulmonaire et le cancer anal (8).

Les lymphomes représentent également la principale

cause de décès (25 %) des patients adultes morts du

sida en France en 2010 (9).

La plupart des proliférations lymphoïdes survenant au

cours de l’infection par le VIH sont des lymphomes B

agressifs. Les hémopathies lymphoïdes B de bas grade

et les lymphomes T sont exceptionnels et ne semblent

pas significativement associés à l’infection par le VIH

(10, 11). Alors que certaines proliférations surviennent

principalement chez des patients sévèrement immuno-

déprimés (lymphome cérébral primitif, lymphome B

à grandes cellules de phénotype immunoblastique,

proliférations lymphoïdes associées au HHV-8), d’autres

surviennent malgré une immunité conservée ou res-

taurée (lymphome de Hodgkin [LH], lymphome de

Burkitt) [10].

Le sex-ratio (rapport H/F) est fortement déséquilibré

concernant le lymphome et la maladie de Kaposi, avec

respectivement un rapport à 4,5 et 7 hommes pour

1 femme (12). Ce déséquilibre ne se retrouve pas dans

les autres pathologies opportunistes.

Physiopathologie

Il y a une association forte et linéaire entre le déficit

immunitaire et le risque de développer un LNH au

cours d’une immunodépression, qu’elle soit congéni-

tale ou acquise (infection par le VIH, transplantation

d’organe) [13]. Une étude a montré que l’incidence

du LNH à grandes cellules B passe de 15 à 253 pour

10 000 patients-année et celle du lymphome primitif

cérébral, de 2 à 94 pour 10 000 patients-année, lorsque

le taux de lymphocytes T CD4 (LT CD4) est de 350/mm

3

versus 50/mm3 (13). Lorsque le VIH est présent, la

lymphomagenèse fait intervenir de multiples méca-

nismes. Le VIH induit un état de stimulation antigénique

chronique au sein du système immunitaire, comme en

témoignent la lymphadénopathie persistante généra-

lisée et l’hypergammaglobulinémie chez les patients

virémiques. De plus, l’étude du réarrangement des

gènes des immunoglobulines des LNH associés au VIH

montre une surreprésentation importante de la famille

IGHV4 et un taux élevé de mutations somatiques, ce

qui est en faveur du mécanisme “antigène induit” de la

lymphoprolifération (14). Une sécrétion de cytokines

pro-inflammatoires (interleukine [IL] 6 en particulier)

au cours de l’infection par le VIH a été montrée il y

a de nombreuses années. Cet état peut conduire à

l’émergence de lymphocytes B monoclonaux et de

lymphomes B (15).

La co-infection par des virus oncogènes est un autre

facteur. La protéine LMP-1 du virus d’Epstein-Barr (EBV)

est présente dans quasiment toutes les cellules tumo-

rales des LH, des lymphomes B primitifs cérébraux ou

dans le sous-type immunoblastique des lymphomes B

diffus à grandes cellules (10). De même, le virus HHV-8

est retrouvé dans les cellules du lymphome plasmablas-

tique ou du lymphome des séreuses (16).

Des altérations génétiques sont également de plus

en plus fréquemment décrites, comme l’activation du

gène c-Myc dans le lymphome de Burkitt (17). Enfin,

une dysrégulation cytokinique pourrait favoriser la

Figure1. Prévalence de l’infection par le VIH dans le monde selon le rapport Onusida 2012 (3).

Nombre de personnes (millions)

40

35

30

25

20

15

10

5

Personnes vivant avec le VIH

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figure2. Évolution des incidences des lymphomes et de la tuberculose chez les patients infectés

par le VIH en France (3, 8, 12).

Incidence pour 10 000 patients-année

LNH

Maladie de Hodgkin

Tuberculose

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Hémopathies malignes

chez les sujets

immunodéprimés

dossier thématique

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

122

lymphomagenèse dans la mesure où des taux élevés

d’IL-6 et d’IL-10 ont été constatés au cours de certaines

proliférations lymphoïdes associées à l’EBV ou au HHV-8

dans le cadre de l’infection par le VIH (10).

Diagnostic et évaluation

Le diagnostic de lymphome repose sur l’analyse histo-

logique d’un tissu pathologique. Compte tenu du

grand polymorphisme anatomopathologique des

lymphomes associés au VIH, il faut s’efforcer d’obtenir

une analyse précise à partir d’un prélèvement suffi-

sant et de bonne qualité. Pour cela, l’analyse sera faite

préférentiellement à partir d’une exérèse chirurgicale

plutôt que d’une biopsie à l’aiguille fine. La conser-

vation d’un prélèvement frais et d’un autre congelé

est la règle, afin de pouvoir réaliser une analyse cyto-

génétique, notamment en hybridation in situ (FISH),

et des études de biologie moléculaire (réarrangement

de l’oncogène c-myc). En cas de lymphome de Burkitt

avéré sur un myélogramme, cet examen (assorti de

la cytogénétique et de la biologie moléculaire) peut

suffire à établir le diagnostic (18).

Trois urgences vitales, qui nécessitent souvent le

recours immédiat à un service de réanimation spé-

cialisé et un traitement sans délai, sont à rechercher

dans la prise charge initiale d’un patient suspect de

lymphome associé au VIH. Il s’agit du syndrome d’acti-

vation lymphohistiocytaire − devant des cytopénies

fébriles −, du syndrome de lyse tumorale spontané −

devant une insuffisance rénale avec hyperuricémie −, et

d’une atteinte neurologique spécifique du lymphome

− devant une atteinte des paires crâniennes.

L’examen clinique note le statut OMS et les aires gan-

glionnaires atteintes, et recherche une atteinte du foie

et de la rate. Une atteinte extranodale doit être recher-

chée attentivement, en raison de la grande hétéro-

généité de présentation clinique possible. L’examen

neurologique est systématique, avec notamment la

recherche du “signe de la houppe du menton”, qui

signe une infiltration du nerf dentaire inférieur, fré-

quente dans le lymphome de Burkitt. Les examens

hématologiques recherchent une phase leucémique

de lymphome (par frottis sanguin et immunophénoty-

page), et il est important de rechercher en biochimie

un syndrome de lyse spontanée en plus de la mesure

du taux de lactate déshydrogénase (LDH) et de l’éva-

luation des fonctions rénale et hépatique. Le bilan

d’extension doit être réalisé aussi vite que possible,

sans retarder le début du traitement. L’imagerie par

scanner thoraco-abdominal et pelvien est indispen-

sable, et une TEP est recommandée (17, 19). La biopsie

ostéomédullaire doit être pratiquée systématiquement

pour rechercher un envahissement médullaire. En cas

de lymphome B à grandes cellules ou de lymphome

de Burkitt, la ponction lombaire recherche un enva-

hissement méningé.

Une série d’examens est nécessaire pour déterminer

le statut des co-infections et obtenir les données pré-

thérapeutiques nécessaires au choix du traitement

chimiothérapeutique : taux de LT CD4 et charge virale

du VIH, sérologies des hépatites B et C, PCR cyto-

mégalovirus (CMV) plasmatique, PCR HHV-8 et EBV

plasmatiques, évaluation des fonctions cardiaque,

hépatique et respiratoire. En cas d’immunodépression

sévère (taux de LT CD4 < 100/mm3), le bilan d’extension

du lymphome doit être complété par une recherche

attentive d’infections opportunistes.

Lymphome non hodgkinien

Le lymphome B diffus à grandes cellules est le prin-

cipal type de lymphome associé au VIH (tableau)

[8, 10, 20]. La présentation clinique peut être très

variée, avec des formes extranodales viscérales fré-

quentes (tube digestif, système nerveux, foie, etc.)

[20]. L’immunohistochimie montre que les LNH sont

polymorphes, souvent riches en cellules immuno-

blastiques et plasmocytaires. L’intérêt de l’utilisation

conjointe du rituximab et de la polychimiothérapie est

probable, mais elle impose une vigilance particulière

concernant le risque infectieux chez les patients les

plus immunodéprimés (LT CD4 < 100/mm3) [21, 22].

En cas de facteurs de mauvais pronostic, une inten-

sification thérapeutique avec autogreffe de cellules

souches peut être envisagée.

Le lymphome primitif cérébral est une forme parti-

culière, rencontrée uniquement en cas d’immuno-

dépression profonde, et reste le diagnostic différentiel

Tableau. Les différents types de lymphoproliférations survenant au cours de l’infection par le VIH

(8, 10, 20).

Types histologiques Sous-types Fréquence (%)

LNH

•Lymphome B diffus à grandes cellules

•Lymphome de Burkitt

•Lymphome primitif cérébral

40

20

5

Lymphoproliférations

associées à l’HHV-8

•Maladie de Castleman

•Lymphome plasmablastique

•Lymphome des séreuses

10

Lymphome de Hodgkin

•Cellularité mixte

•Scléronodulaire

•Déplétion lymphocytaire

25

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

123

Épidémiologie et prise en charge des lymphomes associés au VIH

principal de la toxoplasmose cérébrale (23). Le lym-

phome primitif cérébral doit être traité par des médica-

ments diffusant dans le système nerveux central (SNC)

par monochimiothérapie à base de méthotrexate ou

de cytarabine à fortes doses ou par polychimiothérapie

(régime CHOP-méthotrexate) [17, 23, 24].

Lymphome de Burkitt

Ce type de lymphome est extrêmement agressif, en rai-

son d’un temps de doublement des cellules tumorales

très rapide (moins de 48 heures) et d’une propension

à toucher l’ensemble des organes, et spécialement le

SNC (atteinte méningée ou de la base du crâne). Une

prise en charge immédiate dans un service de soins

intensifs spécialisés est nécessaire du fait du régime

de polychimiothérapie intensive requis pour obtenir

la rémission dans plus de la moitié des cas.

Lymphome de Hodgkin

Contrairement aux LNH, l’incidence du LH au cours de

l’infection par le VIH ne décroît pas depuis l’introduction

des antirétroviraux (2, 17). Le LH ne semble donc pas

seulement lié à l’immunodépression cellulaire, et ne fait

d’ailleurs pas partie des pathologies classantes des évé-

nements sida. Les hommes sont plus souvent touchés

que les femmes quelle que soit la période étudiée (5).

Les patients infectés par le VIH développent nettement

plus souvent le sous-type histologique à cellularité mixte

de la forme classique du LH (7, 25). L’EBV est presque

toujours présent au sein des cellules tumorales. La pré-

sentation clinique initiale est différente chez les patients

infectés par le VIH : les formes disséminées (stade IV)

sont plus fréquentes, et la maladie peut être accompa-

gnée d’un syndrome d’activation lymphohistiocytaire,

ce qui constitue un élément de gravité (7).

Proliférations lymphoïdes associées

au HHV-8

Les différentes études épidémiologiques font apparaître

une prévalence relativement faible de l’infection par

le virus HHV-8 dans les pays occidentaux (5 % chez les

donneurs de sang dans la région parisienne). La pré-

valence est en revanche plus importante (de l’ordre de

50 %) en Afrique noire et chez certains groupes à risque

de transmission sexuelle (homosexuels masculins) de

grandes villes occidentales comme San Francisco (26).

La maladie de Castleman multicentrique est une pro-

lifération lymphoïde histologiquement bénigne, mais

cliniquement parfois très grave. La sévérité clinique

est liée au syndrome d’activation lymphohistiocytaire

qui accompagne souvent les poussées de la maladie

(27). L’histologie montre une hyperplasie angiofollicu-

laire en forme de bulbe d’oignon caractéristique. La

maladie de Castleman est rencontrée chez les sujets

co-infectés par le VIH et l’HHV-8 (essentiellement des

homosexuels masculins ou des patients originaires

des pays d’Afrique noire à forte prévalence pour cette

infection). La maladie de Castleman est associée dans

75 % des cas à une maladie de Kaposi clinique (20). La

maladie peut initialement évoluer par poussées spon-

tanément résolutives, et revêt la présentation clinique

d’un lymphome ou d’une autre pathologie d’origine

infectieuse. Le début de la poussée est en général assez

stéréotypé, marqué par de la fièvre, des signes respira-

toires (obstruction nasale, toux, dyspnée), une polyadé-

nopathie périphérique, une splénomégalie parfois très

volumineuse, l’apparition d’un syndrome œdémateux

ou de sérites. Les formes les plus sévères sont associées

à un syndrome d’activation lympho histiocytaire, néces-

sitant un traitement spécifique de toute urgence par

chimiothérapie (étoposide). La maladie de Castleman

multicentrique peut évoluer vers des proliférations

lymphoïdes agressives associées à l’HHV-8, rares mais

particulièrement graves, comme le lymphome plasma-

blastique. Le rituximab est efficace et semble protéger

contre le risque d’évolution de la maladie de Castleman

vers le lymphome agressif (27, 28).

L’HHV-8 est également associé au lymphome des

séreuses, qui infiltre la plèvre, le péritoine ou le péri-

carde. Il existe également des formes extracavitaires ou

solides. La cytologie ou l’anatomopathologie retrouvent

de grandes cellules lymphoïdes B particulières avec un

phénotype aberrant, avec une absence fréquente de

marqueurs pan-B (CD19, CD20 ou CD79a) et l’expression

d’HLA-DR, CD30 et CD38 (29). Le pronostic est péjoratif,

malgré la polychimiothérapie généralement par CHOP

et méthotrexate à haute dose (30).

Pronostic

La plupart des études soulignent que les 3 facteurs

pronostiques principaux des lymphomes B associés

au VIH sont le taux de CD4, un antécédent de sida et

le score ECOG (31, 32). La survie à 2 ans des patients

infectés par le VIH et traités pour un lymphome B à

grandes cellules varie de 40 à 75 % selon les princi-

paux facteurs pronostiques (mentionnés ci-dessus)

Hémopathies malignes

chez les sujets

immunodéprimés

dossier thématique

www.edimark.fr

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition

Périodique de formation

Société éditrice : EDIMARK SAS

CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820

Bimestriel

Prix du numéro : 39 €

DPC

Vol. VIII - n° 2 - Mars-avril 2013

www.edimark.fr

DOSSIER

Toute l’actualité

de votre spécialité sur

www.edimark.tv

Maladies incipiens

Coordonné par Noël Milpied

•

Entre cancer biomédical et cancer vécu :

peut-on, et comment, dire au patient

qu’il n’est pas malade ?

– L. Perino

•

Lymphocytose monoclonale B : une entité complexe

M.S. Dilhuydy

•

Lymphome folliculaire à ses débuts :

lymphomagenèse et prise en charge – R. Houot, K. Tarte

•

Gammapathies monoclonales

de signification indéterminée

G. Fouquet, S. Guidez, C. Herbaux, H. Demarquette, X. Leleu

•

Myélome multiple indolent

G. Fouquet, S. Guidez, C. Herbaux, H. Demarquette, X. Leleu

… tout le sommaire

www.edimark.fr

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition

Périodique de formation

Société éditrice : EDIMARK SAS

CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820

Bimestriel

Prix du numéro : 39 €

Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

DPC

Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

www.edimark.fr

DOSSIER

Toute l’actualité

de votre spécialité sur

www.edimark.tv

Hémopathies malignes

chez les sujets immunodéprimés

Coordonné par Sylvain Choquet

•

Épidémiologie et prise en charge des lymphomes

associés au VIH

– J.M. Michot, O. Lambotte

•

Quels déficits immunitaires héréditaires faut-il

rechercher lors du diagnostic de lymphome

chez un adulte jeune ? – F. Touzot

•

Lymphoproliférations après transplantation

S. Choquet

•

Prise en charge des lymphoproliférations du VIH

J. Reure, N. Mounier

… tout le sommaire

Abonnez-vous sur

www.edimark.fr

Prochain numéro

Parution en septembre

Dossier thématique :

Formes familiales

d’hémopathies malignes

Coordonné par Thierry Leblanc

124

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VIII - n° 3 - Mai-juin 2013

[21, 31]. Le pronostic dépend également du score IPI

(International Prognostic Index) et diffère selon le sous-

type histologique. Les lymphomes associés à l’HHV-8

sont de pronostic particulièrement sombre (10, 17).

Cependant, le statut immunitaire de la grande majorité

des patients s’est amélioré depuis l’utilisation efficace

des combinaisons d’antirétroviraux, et le pronostic des

lymphomes associés au VIH tend à devenir similaire à

celui des patients non infectés par le VIH. Il existe un

bénéfice en termes de survie en faveur de l’utilisation

des antirétroviraux pour corriger le déficit en LT CD4

dans le cadre des lymphomes associés au VIH. Le déficit

immunitaire doit être corrigé aussi vite que possible ; la

charge virale VIH indétectable est associée à un meil-

leur pronostic (33). La survie des patients est meilleure

quand les antirétroviraux sont poursuivis ou instaurés

pendant la chimiothérapie (31, 33).

Conclusion

L’incidence des lymphomes associés au VIH est en

nette diminution depuis l’utilisation efficace des tri-

thérapies antirétrovirales efficaces, mais ils restent la

principale cause de mortalité du sida dans les pays

occidentaux. L’hétérogénéité des lymphomes associés

au VIH impose un choix du traitement adapté à chaque

patient.

■

RÉSUMÉ

Les auteurs n’ont pas précisé

leurs éventuels liens d’intérêts.

1.Lim ST, Karim R, Tulpule A et al. Prognostic factors in HIV-

related diffuse large-cell lymphoma: before versus after highly

active antiretroviral therapy. J Clin Oncol 2005;23(33):8477-82.

2.Gérard L, Galicier L, Boulanger E et al. Improved survival

in HIV-related Hodgkin’s lymphoma since the introduction

of highly active antiretroviral therapy. AIDS 2003;17(1):81-7.

3.Onusida. Rapport Onusida sur l’épidémie mondiale de

sida, 2012.

4.

Beral V, Peterman T, Berkelman R et al. AIDS-associated non-

Hodgkin lymphoma. Lancet 1991;337(8745):805-9.

5.

Herida M, Mary-Krause M, Kaphan R et al. Incidence of non-

AIDS-defining cancers before and during the highly active

antiretroviral therapy era in a cohort of human immunodefi-

ciency virus-infected patients. J Clin Oncol 2003;21(18):3447-53.

6.Engels EA, Pfeiffer RM, Goedert JJ et al. Trends in cancer risk

among people with AIDS in the United States 1980-2002. AIDS

2006;20(12):1645-54.

7.Mounier N, Spina M, Spano JP. Hodgkin lymphoma in HIV

positive patients. Curr HIV Res 2010;8(2):141-6.

8.

Lanoy E, Spano JP, Bonnet F et al. The spectrum of malignan-

cies in HIV-infected patients in 2006 in France: the ONCOVIH

study. Int J Cancer 2011;129(2):467-75.

9.Roussillon C. Causes de décès des patients infectés par le VIH

en France en 2012. Étude ANRS EN20 mortalité 2010.

10.

Carbone A, Gloghini A. AIDS-related lymphomas: from

pathogenesis to pathology. Br J Haematol 2005;130(5):662-70.

11.

Gilardin L, Copie-Bergman C, Galicier L et al. Peripheral

T-cell lymphoma in HIV-infected patients: a study of 17 cases

in the combination antiretroviral therapy era. Br J Haematol

2013 (Epub ahead of print).

12.Lot F. Les pathologies inaugurales de sida, France, 2003-

2010. InVS 2011;43-4.

13.

Besson C, Goubar A, Gabarre J et al. Changes in AIDS-

related lymphoma since the era of highly active antiretroviral

therapy. Blood 2001;98(8):2339-44.

14.

Capello D, Martini M, Gloghini A et al. Molecular analysis of

immunoglobulin variable genes in human immunodeficiency

virus-related non-Hodgkin’s lymphoma reveals implications

for disease pathogenesis and histogenesis. Haematologica

2008;93(8):1178-85.

Références

Retrouvez l’intégralité

des références bibliographiques

sur www.edimark.fr

@

6

6

1

/

6

100%