Lire l'article complet

104

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n°3, mai-juin 2008

Actualités

Actualités

Paradoxe : HDL élevé,

LDL bas, des décès en plus

La Cholesterol Ester Transfert Protein

(CETP) préside aux échanges d’esters

de cholestérol des HDL vers les autres

lipoprotéines. L’inhibition de son acti-

vité induit une élévation du taux de

HDL-cholestérol et une réduction de

celui du LDL. Ces modifications s’ef-

fectuent donc dans le sens d’un effet

antiathérogène. Des inhibiteurs de la

CETP ont été développés par certains

laboratoires, car il s’agit là d’une

nouvelle classe thérapeutique poten-

tielle d’intérêt pour la prévention du

risque vasculaire. P.J. Barter et al. ont

tout récemment publié les résultats

d’une étude randomisée sur une large

échelle (plus de 15000 patients inclus)

dont l’objectif était de tester l’intérêt du

blocage de la CETP chez des patients

aux antécédents cardiovasculaires et

traités par statine. Ces patients, âgés

de 45 à 75 ans, ont été répartis par

tirage au sort: la moitié d’entre eux

ont reçu uniquement de l’atorvastatine,

l’autre moitié une association d’ator-

vastatine et de torcetrapib, molécule

inhibitrice de la CETP. Douze mois

après l’instauration de la thérapeutique

combinée (torcetrapib plus atorvasta-

tine), le HDL-cholestérol s’est élevé

de 72% et le LDL-cholestérol s’est

abaissé de 25% par rapport aux valeurs

initiales. Ces résultats contrastent avec

ceux obtenus avec l’atorvastatine seule

avec laquelle il n’y a pas de modifica-

tion significative de ces paramètres. Il

faut cependant préciser qu’avant l’in-

troduction de l’inhibiteur de la CETP,

tous les patients ont reçu de l’atorvasta-

tine à dose suffisante pour abaisser leur

LDL-cholestérol au-dessous de 1 g/l.

Les effets observés sont donc bien ceux

de l’inhibition de la CETP. De façon

paradoxale, cet effet “antiathérogène”

du trocetrapib s’accompagne d’une

augmentation du risque d’évènements

cardiovasculaires et surtout de décès

toutes causes confondues. Parmi les

explications possibles, les auteurs en

retiennent deux: une stimulation de la

sécrétion d’aldostérone traduite dans

le groupe traité par trocetrapib par une

élévation de la pression artérielle, une

réduction significative de la kaliémie

et une inflation de la réserve alcaline.

L’autre explication impute des modifi-

cations de la composition de la structure

des particules de HDL par l’inhibition

de la CETP, ce qui limiterait leur rôle

épurateur vasculaire. Les résultats

fort instructifs de cet essai négatif en

termes de bienfait pour le patient, illus-

trent bien que la mission du thérapeute

dépasse de loin la recherche de l’obten-

tion d’un chiffre cible.

J.M. Kuhn,

service d’endocrinologie,

diabète et maladies métaboliques,

CHU de Rouen.

Barter PJ et al. N Engl J Med 2007;357:2109-22.

Un régime riche en graisse

perturbe l’horloge biologique

Dans toutes les espèces grandes ou

petites, simples ou complexes, l’hor-

loge biologique interne, réglée sur une

période de 24 heures, gouverne les

cycles activité-repos. Elle rythme la

prise alimentaire ainsi que beaucoup

d’autres fonctions métaboliques et

endocrines. Elle permet les adaptations

physiologique et comportementale de

l’organisme à l’alternance jour/nuit.

Joe Bass, endocrinologue à la Northwes-

tern University de Chicago, avait

rapporté, dans un article publié dans

Science, qu’un dérèglement de l’hor-

loge interne provoqué par l’invalidation

du gène clock chez la souris boulever-

sait le métabolisme et entraînait obésité

et diabète. Poursuivant cette étude, Bass

et al. s’interrogèrent sur la nature des

facteurs environnementaux suscepti-

bles de reproduire le phénotype des

souris clock–/– et de perturber le cycle

circadien. Étant donné que l’horloge

biologique influence le métabolisme, ils

envisagèrent dans un premier temps un

possible effet de l’alimentation.

Brièvement, la démarche de Bass et

son équipe a consisté à comparer deux

groupes de souris, un groupe main-

tenu dans des conditions d’alimen-

tation normale, l’autre soumis à un

régime alimentaire hyperlipidique. Ils

ont constaté en premier lieu un allon-

gement significatif de la période de

l’horloge biologique, qui normalement

se situe autour de 23,6 heures chez

la souris. Ces résultats suggéraient

effectivement que les mécanismes qui

contrôlent l’horloge biologique dans le

cerveau sont influencés par le contenu

de l’alimentation. Par ailleurs, alors que

les souris nourries normalement sont

d’ordinaire plus actives la nuit, celles

soumises à un régime gras pendant

deux semaines devenaient plus actives

de jour. Elles consommaient aussi plus

de nourriture de jour que de nuit, entraî-

nant une atténuation du rythme circa-

dien de l’alimentation.

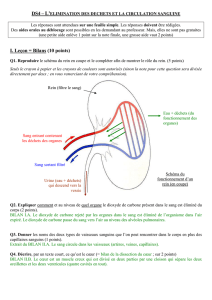

Chez les animaux, le mécanisme molé-

culaire à la base de l’horloge biologique

est une boucle d’autorégulation négative,

conservée chez de nombreuses espèces.

Cette boucle est opérationnelle non seule-

ment au niveau du noyau suprachias-

matique de l’hypothalamus, mais aussi

dans la plupart des cellules. Les acteurs

principaux du cycle circadien sont les

gènes Per et Cry, dont les produits PER

et CRY forment des dimères capables

d’inhiber leur propre activation trans-

criptionnelle. Les complexes protéiques

PER/CRY se dégradent progressivement

et sont remplacés par d’autres complexes

formés par les produits des gènes Clock

et Balm1. Ces derniers sont des activa-

teurs de la transcription de Per et Cry,

capables de lever l’inhibition exercée par

PER/CRY au bout d’environ 24 heures

(figure).

Les travaux de Bass et al. ont montré

que les changements de la périodicité et

l’atténuation du rythme circadien chez

les souris soumises à un régime hyper-

lipidique s’accompagnaient au niveau

moléculaire d’une diminution d’ex-

pression des gènes de l’horloge interne

Clock, Balm1 et Per2. L’intensité de

l’inhibition était variable selon le gène

et le tissu étudiés (hypothalamus, tissu

adipeux et foie), la diminution la plus

importante étant observée au niveau du

tissu adipeux. Ils ont également montré

qu’un régime gras perturbait aussi les

rythmes circadiens de nombreux autres

facteurs incluant la leptine et l’insu-

>>>

106

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n°3, mai-juin 2008

Actualités

Actualités

Figure. Les gènes de l’horloge interne. Chez

les animaux, le mécanisme moléculaire à la

base de l’horloge biologique est une boucle

d’autorégulation négative, conservée chez

de nombreuses espèces. Les acteurs princi-

paux du cycle circadien sont les gènes Per et

Cry, dont les produits PER et CRY forment

des dimères capables d’inhiber leur propre

activation transcriptionnelle. Les complexes

protéiques PER/CRY se dégradent progres-

sivement et sont remplacés par d’autres com-

plexes formés par les produits des gènes Clock

et Balm1. Ces derniers sont des activateurs de

la transcription de Per et Cry. Leur présence

lève l’inhibition exercée par PER/CRY. Cette

boucle d’autorégulation se déroule sur un cy-

cle de ≈ 24 heures.

Per

Cry

Per

Cry

Per

Cry

24 heures

Dégradation

Balm1

Clock

line circulantes, certains neuropeptides

hypothalamiques (AGRP, NPY, P0MC,

CART) et certains récepteurs nucléaires

(NR) impliqués dans l’horloge molé-

culaire au niveau du foie et du tissu

adipeux (Rev-erbα, RORα, RXRα,

PPARα, PPARγ).

Les résultats de Bass et son équipe

montrent donc que l’obésité induite

par un régime hyperlipidique perturbe

l’horloge interne et les variations circa-

diennes de nombreux gènes liés au

métabolisme. Au-delà des conséquences

d’un régime riche en graisse sur l’obé-

sité et ses complications (résistance à

l’insuline, syndrome métabolique), il

est clair qu’il faudra maintenant évaluer

plus globalement l’impact réel de l’ali-

mentation sur la santé humaine.

I. Lihrmann, Inserm U413,

université de Rouen

Turek FW, Joshu C, Kohsaka A et al. Science

2005;308:1043-5.

Kohsaka A, Laposky AD, Ramsey KM et al.

Cell Metab 2007;6:414-21.

Encore un “coup”

du gang des statines

Les traitements par statines réduisent

significativement la morbidité et la

mortalité cardiovasculaires et céré-

brovasculaires. Il a été parallèlement

démontré que les statines exerçaient des

effets pléiotropiques, indépendants de

leur impact bénéfique sur le profil lipi-

dique. Ils sont variés et peuvent aussi

bien se traduire par une influence directe

sur la fonction endothéliale, ou une

immuno-modulation, ou bien encore

une réduction des conséquences néfastes

des produits de glycosylation avancée,

etc. Certaines études longitudinales

prospectives et contrôlées suggèrent en

outre qu’une réduction de l’incidence

des cancers pourrait faire partie de cette

liste d’effets pléiotropiques. Passant

de la carcinogenèse à la tumorigenèse,

C. Capelli et al. (1) ont évalué de façon

rétrospective l’effet du traitement par

statine sur la fréquence et les dimensions

de nodules thyroïdiens chez 135 patients

dyslipidémiques traités par statine depuis

au moins 5 ans comparativement à une

population contrôle de 136 adultes non

traités par inhibiteur de l’HMG-CoA-

réductase. Les différences significatives

entre les deux populations concernent

l’usage de traitements au long cours

(statines exceptées), les antécédents

familiaux d’affection thyroïdienne

(plus fréquents dans le groupe statine)

et, bien entendu, le taux de cholestérol

total, significativement inférieur dans le

groupe traité par statine. Tous les adultes

inclus dans cette étude étaient clinique-

ment et biologiquement euthyroïdiens.

Volume et caractéristiques de la thyroïde

ont été évalués par échographie selon

des procédures standardisées. Les résul-

tats bruts sont les suivants: sous statine,

la fréquence des nodules est réduite

de moitié; le nombre et le volume des

nodules sont réduits de moitié; le volume

total de la thyroïde est réduit de 15% et le

volume nodulaire par rapport au volume

thyroïdien de 40%. L’analyse statistique,

qui a pris tous les facteurs confondants

en considération, relie directement les

modifications morphologiques observées

au traitement par statines. Le mécanisme

physiopathologique explicatif pourrait

résider dans l’effet indirect des statines

sur la voie pro-proliférative, impliquant

les protéines de la superfamille Ras/Rho.

S’ils étaient confirmés par des études

prospectives randomisées, les résultats

de cette étude rétrospective ouvriraient

une porte sur une nouvelle utilisation

potentielle et tout à fait inattendue des

statines.

JM Kuhn

Capelli C et al. Clin Endocrinol 2008;68:16-21.

Testostérone, marqueur

de longévité chez l’homme ?

Il est bien démontré que le taux plasma-

tique de testostérone décroît progressi-

vement avec l’âge chez l’homme. La

profondeur de ce phénomène, qui est loin

d’atteindre tous les hommes, est fonc-

tion de nombreux facteurs, au nombre

desquels il convient de citer les mala-

dies intercurrentes, les conditions de vie

et les interférences médicamenteuses. Il

est estimé qu’environ 30% des hommes

de plus de 60 ans ont un taux de testosté-

rone plasmatique total au-dessous de la

“norme” (1), dont la limite inférieure est

actuellement empiriquement déterminée

comme étant la moyenne réduite de

deux SEM de la testostéronémie d’une

population d’hommes adultes en bonne

santé. L’étude menée par GA Laughlin

et al. (2) a eu pour objectif d’évaluer

l’association éventuelle entre morta-

lité et taux plasmatique de testostérone

chez l’homme de plus de 50 ans. Sept

cent quatre-vingt quatorze hommes ont

été inclus dans cette étude prospective,

dont la durée moyenne d’observation a

été de 11,8 années. Sur les 885 hommes

initialement sélectionnés, ont été écartés

de l’analyse ceux dont le décès est

survenu dans les cinq premières années

de l’étude. Le taux de testostérone a été

déterminé au départ et le suivi assuré au

maximum sur 20 ans. Les principaux

facteurs de risque cardiovasculaire (taba-

gisme, alcoolisme, sédentarité, index de

masse corporelle, pression artérielle,

diabète ou syndrome métabolique, etc.)

ont été pris en considération. L’index

1.

>>>

107

Actualités

Actualités

Le Courrier Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition

vous souhaite un bel été sur la route des vacances

et vous donne rendez-vous à la rentrée

HOMA de sensibilité à l’insuline, le

taux ultrasensible de CRP, les taux de

testostérone et d’estradiol plasmatique

ont également fait partie des paramètres

étudiés. Les hommes dont la testostéro-

némie est inférieure à 2,4 ng/ml ont un

risque de mortalité dans les 20 années

suivantes supérieur de 40% à ceux dont

la testostéronémie est située au-dessus

de cette valeur seuil. L’exclusion des

hommes initialement atteints de diabète,

de syndrome métabolique ou d’affec-

tion cardiovasculaire ne modifie pas ce

résultat. Néanmoins, un taux initiale-

ment bas de testostérone plasmatique est

fortement associé aux causes ultérieures

de décès cardiovasculaires et respira-

toires. Les auteurs rappellent qu’il a

été montré qu’un abaissement du taux

de testostérone plasmatique précède le

développement de l’obésité viscérale,

du syndrome métabolique ou du diabète

dans les 10 à 15 années qui suivent

chez des patients dont l’index de masse

corporelle initial est normal (3, 4). Quel

que soit le lien (cause, conséquence

ou simple marqueur précoce d’un état

pathologique latent) entre taux bas de

testostérone plasmatique et risque ulté-

rieur de décès cardiovasculaire ou respi-

ratoire, deux points paraissent être à

retenir à partir de cette étude: en dehors

de toute explication liée au contexte

pathologique ou médicamenteux, un taux

de testostérone < 2,4 ng/ml est un des

paramètres biologiques qui doit inciter à

une vigilance accrue sur la détection ou

la prise en charge des facteurs de risque

cardiovasculaire; a contrario, le facteur

testostéronémie ne s’associe pas à un

risque accru de décès dans les 20 années

à venir si ce chiffre est supérieur à 3 ng/

ml. Reste à démontrer qu’une réascen-

sion du taux de testostérone plasmatique

hors de la zone à risque apporte un réel

bénéfice en termes de mortalité.

JM Kuhn

Harman SM et al. J Clin Endocrinol Metab

2001;86:724-31.

Laughlin GA et al. J Clin Endocrinol Metab

2008;93:68-75.

Derby CA et al. Clin Endocrinol

2006;65:125-31.

Oh JY et al. Diabetes Care 2002;25:55-60.

Mutation activatrice

du gène GPR54

Les études de biologie moléculaire effec-

tuées chez des patients atteints d’hypo-

gonadisme hypogonadotrope congénital

isolé ont permis d’identifier des muta-

tions de plusieurs gènes impliqués dans

le développement embryonnaire ou

dans la mise en route de la maturation

de la fonction gonadotrope. Ainsi, des

anomalies des gènes KAL-1, FGFR1,

GNRHR, GPR54 et NELF ont été identi-

fiées comme responsables de phénotypes

variables dont l’hypogonadisme hypo-

gonadotrope est une constante. Dans

tous les cas décrits, il s’agit de mutations

inactivatrices aboutissant à une perte de

fonction. Les exemples de mutation acti-

vatrice aboutissant à un gain de fonction

sont nombreux en endocrinologie. À cette

date, aucune n’avait été décrite pour les

gènes sus-cités. C’est désormais chose

faite, puisqu’une mutation activatrice de

GPR54 vient d’être identifiée. M.G. Teles

et al. (1) ont formulé l’hypothèse d’une

mutation activatrice du gène GPR54

chez une fillette de 8 ans sur la base de

l’apparition d’une puberté précoce vraie,

c’est-à-dire secondaire à l’initiation d’une

1.

2.

3.

4.

sécrétion gonadotrope. En physiologie,

le système kisspeptine-GPR54 apparaît

impliqué dans l’initiation de la maturation

pubertaire. Il activerait la fonction des

neurones à GnRH et, consécutivement,

la sécrétion gonadotrope. Une mutation

inactivatrice de ce système se traduit par

un déficit gonadotrope congénital, alors

que, image en miroir, une mutation acti-

vatrice doit en toute logique s’associer à

une précocité pubertaire, dépendante des

gonadotrophines, sans qu’aucune lésion

anatomique hypothalamo-hypophysaire

puisse être identifiée sur les examens de

visualisation. C’était le tableau observé

chez cette fillette. L’étude du gène GPR54

a permis d’identifier une mutation ponc-

tuelle, siégeant au niveau du codon 386

et aboutissant au remplacement de l’ar-

ginine par une proline. La transfection du

gène muté dans un systême d’expression

COS-7 a permis de démontrer le carac-

tère activateur de cette mutation. Dans les

conditions basales, cette mutation n’appa-

raît pas augmenter l’activité intrinsèque

constitutive du récepteur, à l’inverse de

ce qui a pu être montré pour le récepteur

LH/hCG au cours de la “testotoxicose”

responsable de pseudopuberté précoce

masculine. En présence de kisspeptine,

l’activité n’apparaît pas supérieure à celle

des cellules exprimant le gène non muté.

C’est au niveau de la mécanique intra-

cellulaire que la différence s’effectue par

rapport au récepteur “sauvage”. Après

stimulation par la kisspeptine, la décrois-

sance du taux d’inositol phosphate intra-

cellulaire est deux fois plus lente dans les

cellules exprimant le récepteur muté que

dans celles qui sont dotées du récepteur

“sauvage”. Ce fait explique très vrai-

semblablement l’activation précoce de

la sécrétion gonadotrope par le système

>>>

108

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (XII), n°3, mai-juin 2008

Actualités

Actualités

kisspeptinergique. Le mécanisme invoqué

serait une diminution des phénomènes de

désensibilisation entre la kisspeptine et

son récepteur GPR54. Il s’agit donc là

d’une étude qui jette un nouvel éclairage

sur les facteurs potentiels impliqués dans

certaines des pubertés précoces classées

jusqu’à maintenant dans la rubrique

“idiopathique”.

JM Kuhn

Teles MG et al. N Engl J Med 2008;358:709-15.

La contraception orale

contre le cancer de l’ovaire

La contraception orale a été considérable-

ment développée au cours de la deuxième

moitié du XXesiècle, permettant le

contrôle des naissances dans les pays

industrialisés. Sa pharmacologie a évolué

dans le même temps, donnant naissance

à des formulations de moins en moins

dosées de combinaisons d’œstroproges-

tatifs, ainsi qu’à des pilules contenant

uniquement des progestatifs. La contra-

ception orale a suscité de nombreuses

interrogations sur d’éventuels effets

bénéfiques ou délétères pour la santé. Les

études épidémiologiques visant à évaluer

ses effets à long terme sont rendues extrê-

mement difficiles par la variabilité de la

nature des hormones synthétiques, de

leur dosage, de l’âge de début de traite-

ment, de la durée des traitements et du

nombre de facteurs confondants.

Malgré ces difficultés, un groupe de

travail britannique s’est efforcé d’éva-

luer l’effet de la contraception orale sur

la prévalence du cancer de l’ovaire. Les

auteurs de cet article publié dans The

Lancet ont examiné les données provenant

de 45 études épidémiologiques réalisées

dans 21 pays, totalisant 23257 femmes

ayant eu un cancer de l’ovaire et 87303

n’ayant pas présenté cette pathologie.

Une partie de ces femmes avaient béné-

ficié d’une contraception orale (31% des

patientes et 37% des sujets témoins).

L’analyse des données révèle que

5 années de traitement réduisent de 20%

le risque de cancer de l’ovaire. Ce risque

est réduit de moitié chez les femmes

ayant pris un contraceptif oral durant

1.

15 ans. Cet effet protecteur s’amenuise

avec le temps; il est réduit de 15% 20 à

30 ans après l’arrêt du traitement. L’évo-

lution des formes pharmacologiques

des pilules entre les années 1960 et les

années 1980 n’a pas eu de répercussion

sur leur effet bénéfique. Globalement, les

auteurs estiment que, depuis sa mise sur

le marché, la contraception orale a permis

d’éviter 200000 cancers de l’ovaire, et ils

prévoient qu’elle préviendra l’apparition

de 30000 cas par an durant la prochaine

décennie.

E. Louiset, Laboratoire

de neuroendocrinologie cellulaire

et moléculaire, unité Inserm 413, Rouen

Collaborative Group on Epidemiological Stu-

dies of Ovarian Cancer. Lancet 2008;371:303-14.

Cholestérol et prématurité

Au cours de la grossesse, le métabo-

lisme lipidique est biphasique, avec

une première phase de mise en réserve

et une seconde phase de lipolyse afin

de répondre aux besoins du fœtus. En

clinique, nous nous intéressons peu au

métabolisme lipidique et à ses anomalies

au cours de la grossesse en raison des

difficultés d’interprétation, et surtout de

l’absence de possibilités thérapeutiques.

Il est vraisemblable que certains acteurs

du métabolisme lipidique puissent être

associés à la morbidité fœtale, comme

la macrosomie, même en dehors d’ano-

malies de la tolérance glucidique. La

question qui se pose est de savoir si des

anomalies du métabolisme lipidique,

que ce soit dans un sens ou dans l’autre,

peuvent être responsables d’une morbi-

dité materno-fœtale.

Edison et al. se sont intéressés au taux

de cholestérol de femmes enceintes de

Caroline du Sud, âgées de 21 à 34 ans,

non diabétiques et non fumeuses. Autour

du terme de 17,6 semaines, ce qui corres-

pond au deuxième trimestre de la gros-

sesse, le taux de cholestérol se situe entre

1,59 g/l et 2,61 g/l. Le taux de choles-

térol était ajusté sur l’âge gestationnel

au moment du dépistage. Ces auteurs

ont considéré que le taux de cholestérol

était bas lorsqu’il était inférieur à 1,59 g/l

(10epercentile) et qu’il était normal lors-

qu’il était entre 1,59 g/l et 2,61 g/l. Ils

ont évalué le devenir maternel et fœtal

chez 118 patientes avec cholestérol bas

et 940 femmes avec cholestérol normal,

ce qui constituait la population témoin. Il

a été mis en évidence une augmentation

significative de la prématurité chez les

femmes avec cholestérol bas comparati-

vement à la population considérée comme

normale (12,7% versus 5,0%; p = 0,001).

Le risque de naître prématurément était

plus important chez les nouveaux-nés

de mères avec un cholestérol bas que

chez les nouveaux-nés de mères avec

un cholestérol normal (OR = 2,93; IC95

[1,51-5,56]; p = 0,001). Le risque d’ac-

couchement prématuré était également

plus élevé chez les femmes avec hyper-

cholestérolémie que chez celles avec

un cholestérol normal (OR = 2,66; IC95

[1,39-5,09]; p = 0,003). Ce risque a été

mis en évidence uniquement chez les

femmes de race blanche. Les femmes

de race noire ne sont pas concernées.

Les poids de naissance des enfants de

mères avec cholestérol bas étaient infé-

rieurs en moyenne de 147 g comparati-

vement aux enfants nés de mères avec

cholestérol normal après ajustement sur

les facteurs confondants habituels. Il n’a

pas été démontré de relation entre niveau

de cholestérol chez la mère et malfor-

mations congénitales, ni entre niveau de

cholestérol et macrosomie.

Bien que ces résultats méritent d’être

confirmés, ce travail démontre que les

anomalies lipidiques peuvent être asso-

ciées à une morbidité materno-fœtale au

cours de la grossesse normale. L’hypo-

cholestérolémie serait plus particulière-

ment associée à un risque de prématurité,

pouvant par conséquent être un marqueur

de risque en dehors de ceux déjà connus.

Il semble donc nécessaire de réaliser des

études prospectives permettant d’évaluer

les profils lipidiques au cours de la gros-

sesse, ainsi que l’association à une morbi-

dité materno-fœtale. Il apparaît également

intéressant d’évaluer l’impact des anoma-

lies lipidiques au cours de pathologies

comme la grossesse diabétique.

A. Vambergue, CHRU de Lille.

Edison RJ et al. Pediatrics 2007;120:723-33.

>>>

1

/

4

100%