L réunion c Compte-rendu de la deuxième Journée interdisciplinaire

0,55

0,22

0,58

0,16

0,60

0,10

0,67

0,10

0,76

0,13

0,77

0,16

0,93

0,21

0,90

0,21

1,08

0,39

1,16

0,28

0,4

0,5

0,6

0,7

Incidence annuelle

de lymphome non hodgkinien (%)

10 2 43 5 6 7 8 9 10

Années après la transplantation

Autre cancer Lymphome non hodgkinien

0,3

0,2

0,1

0,0

0,7

0,9

1,1

1,3

Incidence annuelle des autres cancers (%)

0,5

0,3

0,1

0,0

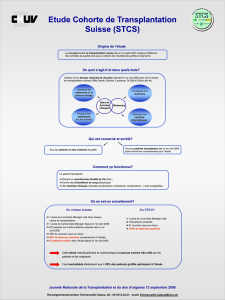

Figure. Incidence des lymphomes et des autres cancers après transplantation d’organe.

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 3 - juillet-août-septembre 2008

148

congrès

Compte-rendu de la deuxième Journée interdisciplinaire

de la transplantation (21 mai 2008)1

É. Thervet* ●

1 Article réalisé en collaboration avec les laboratoires

Wyeth.

* Service de transplantation adulte, hôpital Necker,

Paris.

La deuxième édition de la Journée

interdisciplinaire de la transplanta-

tion, organisée par les laboratoires

Wyeth avec le parrainage de la Société

francophone de transplantation, s’est

tenue à la Maison de l’Amérique latine.

Le thème, cette année, en était la déni-

tion d’une meilleure gestion du risque de

cancer après transplantation. La matinée

a été consacrée à des présentations et

l’après-midi à des ateliers interactifs.

Le Pr J.M. Rebibou a présenté les résul-

tats du registre des cancers réalisé par

l’Agence de la biomédecine. Ce registre

national a permis à toutes les équipes de

préciser l’incidence de tous les types de

cancer, à l’exception des tumeurs cuta-

nées. L’intérêt de ce registre repose sur

la possibilité d’évaluer la fréquence

d’apparition des cancers, de suivre leur

évolution, d’identier des facteurs de

risque et de guider les politiques de

dépistage et de prévention. Par ailleurs,

il permet de comparer les résultats avec

ceux déjà publiés dans d’autres pays

du monde. Pour préciser l’augmenta-

tion du risque après transplantation,

les données obtenues par l’Agence

de la biomédecine ont été comparées

à l’évolution de l’incidence et de la

mortalité par cancer en France grâce

au rapport 2003 de l’Institut national

de veille sanitaire. Le registre recensait

environ 47 000 patients ayant bénécié

d’une greffe : 30 000 greffes rénales,

9 500 greffes hépatiques, 6 100 greffes

cardiaques et 1 500 greffes pulmonaires.

Dans cette étude, 3 300 receveurs (7 %)

ont présenté au moins une complica-

tion tumorale. Les complications les

plus fréquentes étaient les lymphomes

non hodgkiniens (642 cas), suivis des

cancers pulmonaires, digestifs, mascu-

lins, urinaires ou rénaux puis des cancers

féminins. L’ensemble des transplanta-

tions entraîne une augmentation du

risque relatif de cancer de 2,8. Cela est

particulièrement marqué pour les cancers

pulmonaires, avec un risque relatif de 5,5.

Lorsque les cancers sont étudiés de

façon plus spécique, le risque relatif de

lymphome non hodgkinien est de 14,4.

C’est particulièrement notable pour les

transplantations pulmonaires, avec un

risque relatif de 66,6. Les cancers fémi-

nins et masculins ont une augmentation

du risque relatif de 1,2 et 2,7 respecti-

vement. En ce qui concerne les cancers

broncho-pulmonaires, le risque relatif

pour l’ensemble des patients transplantés

est de 3,3, en particulier pour les trans-

plantés cardiaques et pulmonaires (risque

relatif de 5,9 et 12,4 respectivement).

Pour les cancers gastro-intestinaux,

hépatiques et pancréatiques, l’augmen-

tation est particulièrement notable chez

les patients transplantés hépatiques,

avec un risque relatif de 3,9. Pour les

cancers urinaires et rénaux, le risque

relatif est de 3,6, avec une augmenta-

tion plus marquée pour les transplantés

rénaux (risque relatif de 4,5). L’analyse

de l’inuence de l’âge du receveur sur

la survenue d’un cancer est également

intéressante. En effet, si l’incidence de

tous les cancers augmente avec l’âge,

l’incidence annuelle de lymphome non

hodgkinien présente un aspect bipha-

sique : elle augmente chez les trans-

plantés âgés de moins de 10 ans et, de

façon plus marquée, chez les patients de

plus de 50 ans. Un autre facteur analysé

est le délai de greffe. Pour l’ensemble

des tumeurs, l’incidence augmente avec

le délai post-transplantation. Pour les

lymphomes non hodgkiniens, l’aspect

de la courbe est à nouveau biphasique,

avec une surincidence au cours de la

période initiale de post-transplantation

(première année ou lymphome précoce),

suivie d’un nouveau pic survenant 7 ans

après la greffe (figure).

L’incidence cumulative selon la période

de la transplantation a également été

évaluée dans ce registre. Pour tous les

cancers, l’augmentation de l’incidence

est plus importante pour les patients

transplantés entre 2000 et 2005 que

pour les patients transplantés entre 1995

et 1999. En revanche, il faut noter que

l’incidence cumulative des lymphomes

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 3 - juillet-août-septembre 2008

149

congrès

non hodgkiniens est plus faible durant

la période la plus récente (2000-2005)

que durant la première période de suivi

(1995 à 1999). J.M. Rebibou a égale-

ment présenté l’analyse multivariée des

facteurs de risque de survenue de cancer.

Pour les tumeurs solides, ces facteurs

sont l’âge du receveur, le sexe masculin

ainsi que l’organe greffé (en prenant

comme référence les transplantations

rénales).

L’intervention du Pr C. Duvoux, de

l’hôpital Henri-Mondor, a porté sur les

résultats de l’épidémiologie des cancers

en transplantation hépatique. Cette popu-

lation particulière peut être divisée en

trois grands sous-groupes : les patients

pour lesquels l’indication de la trans-

plantation était un cancer hépatique, les

patients transplantés hépatiques avec un

antécédent de cancer extrahépatique

et, enn, les patients pour lesquels une

tumeur de novo est survenue après la

greffe. En Europe, le cancer représente

actuellement 13 % des indications de

transplantation hépatique. Plus spéci-

quement, en France, pour 24 % des

patients inscrits sur la liste de l’Agence

de la biomédecine en 2007, l’indication

est un carcinome hépatocellulaire ; les

autres tumeurs représentent 1,3 % des

autres indications. La transplantation

pour tumeur devient donc la première

indication de transplantation en France.

Lorsque des critères de taille ou de

nombre de tumeurs (tumeur unique de

moins de 5 cm ou moins de 3 nodules

de 3 cm) sont retenus, la survie globale

des patients est de 90 % à 1 an et de

75 % à 4 ans. L’incidence de récidive de

tumeurs est de 8 %. C. Duvoux a fait état

des résultats obtenus chez les patients

ayant un antécédent de cancer avant

la greffe. Les données de la littérature

sont relativement éparses et hétérogènes,

avec un pourcentage de récidive allant

de 0 % à 24 %. Dans une étude réalisée à

Hambourg, 6,1 % des patients candidats

à une transplantation hépatique (n = 606)

présentaient des antécédents de tumeur.

Il faut noter que, pour la transplantation

hépatique, le respect d’un délai “suf-

sant” est souvent impossible. Il faut donc

estimer le bénéce pour ces patients lors

d’une concertation pluridisciplinaire.

La transplantation hépatique est envisa-

geable en cas de traitement curatif de la

tumeur initiale, de pronostic “acceptable”

et si le risque de récidive est de moins

de 15 %. En ce qui concerne les tumeurs

de novo après transplantation, le risque

relatif à 10 ans est de 13,5, avec une

augmentation très nette des lymphomes

et des tumeurs cutanées. La probléma-

tique des tumeurs de novo est importante

en transplantation hépatique, puisqu’elle

représente 2 % à 8 % de la mortalité à

long terme : c’est la deuxième cause de

mortalité tardive. Pour les lymphomes,

la localisation sur le greffon hépatique

est fréquente dans les formes aussi

bien localisées que diffuses. Lorsqu’il

est impossible de diminuer l’immuno-

suppression, le pronostic est médiocre :

64 % des patients décèdent, et seuls 29 %

obtiennent une rémission. Les autres

tumeurs solides touchent notamment

les voies aérodigestives supérieures,

en particulier lorsque l’indication de

la transplantation hépatique est une

cirrhose alcoolique, ces deux patholo-

gies ayant en effet des facteurs de risque

communs. Le risque standardisé d’un

cancer de l’oropharynx est de 25,4 chez

les patients transplantés pour cirrhose

alcoolique, versus 1,25 pour les cirrhoses

d’une autre origine.

Le Pr D. Abramowicz, de Bruxelles, a

présenté quant à lui l’épidémiologie des

cancers chez les patients en attente de

transplantation rénale. Il faut préciser

l’incidence des cancers avant transplan-

tation, la nature de ces cancers, le risque

de récidive et l’impact sur la survie des

greffons et des patients. À l’hôpital

Erasme, dans le registre des patients en

attente d’une greffe rénale, l’incidence du

cancer avant transplantation est de 3,2 %.

Il s’agit d’un cancer rénal dans 36 % des

cas et d’un cancer du sein dans 17 % des

cas. Viennent ensuite des tumeurs des

voies urinaires, de la prostate et du col

utérin. Dans toute la population, seules

2 récidives ont été observées (1 cancer

de la vessie et 1 cancer du rein) ; elles

n’ont pas entraîné de décès.

Le Pr J.L. Misset, de l’hôpital Saint-

Louis, a rapporté son expérience sur

l’annonce du risque de cancer chez

des patients en attente de greffe ou

lorsqu’une tumeur a été diagnostiquée.

Enn, le Pr C. Huriet, président de l’Ins-

titut Curie, a précisé la gestion éthique

des informations délivrées aux patients

en médecine et, en particulier, en ce qui

concerne la survenue d’une complication

grave comme un cancer.

Les ateliers de l’après-midi ont

donné lieu à de nombreux échanges.

Le premier atelier, animé par les

Prs Hurault de Ligny, Blancho et Leche-

vallier, a précisé les facteurs de risque

et le dépistage des cancers de novo chez

les patients en attente de greffe. À partir

de données de registres, les anima-

teurs de cet atelier ont précisé dans

un premier temps que l’augmentation

du risque de cancer se retrouve aussi

chez les patients dialysés. Cependant,

elle est encore plus importante après

une transplantation. Ils ont également

rappelé que, pour le patient transplanté

rénal, aussi bien avant qu’après la trans-

plantation, ce risque était particuliè-

rement élevé pour les voies urinaires,

qu’il s’agisse des reins propres ou de

la vessie. Des études internationales,

mais également françaises, conduites

sous l’égide de l’AFU, ont bien montré

cette augmentation du risque, en parti-

culier chez les patients présentant

une maladie multikystique acquise.

Un dépistage, chez les transplantés,

du cancer des voies urinaires par un

examen clinique, une cytologie urinaire

lorsqu’elle est possible ainsi que des

examens d’imagerie telle l’échographie

ou la tomodensitométrie est ici primor-

dial. En ce qui concerne les cancers

broncho-pulmonaires, il convient de

proposer, en cas de tabagisme actif,

un dépistage par scanner hélicoïdal à

faible dose. Les animateurs de l’atelier

ont également insisté sur l’importance

de la recherche de facteurs de risque

viraux chez les patients transplantés :

virus d’Epstein-Barr, hépatites B et C,

HTLV-1, HHV-8, papilloma virus et

SV40. Les recommandations euro-

Les articles publiés dans Le Courrier de la Transplantation le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par tous procédés réservés pour tous pays.

© juin 2001 - Edimark SAS (DaTeBe Éditions) - Imprimé en France - ÉDIPS, 21800 Quetigny - Dépôt légal à parution.

i

Le Courrier de la Transplantation - Volume VIII - n

o 3 - juillet-août-septembre 2008

150

congrès

péennes et américaines sur le délai

d’attente nécessaire après la découverte

d’un cancer chez un patient en attente

de transplantation ont été discutées. Ce

délai varie selon les pays et le type de

cancer. Il convient de respecter un délai

de 5 ans en cas de tumeur invasive ou

de cancer du sein. Les animateurs en

concluent qu’un dépistage systématique

des lésions précancéreuses et cancé-

reuses, avec une évaluation annuelle,

est important chez les sujets à risque.

La prédiction est difcile à l’échelon

individuel. Une concertation interdis-

ciplinaire est nécessaire. Enn, cette

évaluation pourrait inuencer le choix

initial de l’immunosuppression. Lors de

la discussion, tous les intervenants ont

insisté sur l’importance de donner aux

patients une information complète.

Cette information était le thème du

deuxième atelier, animé par les Prs Avril,

Le Meur et Thervet, durant lequel une

enquête réalisée auprès des centres de

transplantation a été présentée. Lors de

la visite prétransplantation, 76 % des

médecins interrogés abordent systéma-

tiquement le sujet du risque de cancer,

et 21 % le font dans la majorité des cas.

L’information donnée est d’ordre général

et porte sur l’augmentation du risque, en

prenant les exemples des tumeurs les

plus fréquentes. La moitié des méde-

cins interrogés donne une information

spécique sur le risque de lymphome.

Le risque lié au traitement immunosup-

presseur et aux tumeurs viro-induites est

également mentionné. L’information est

délivrée principalement par un entretien

avec le médecin. Un document écrit est

remis dans la majorité des cas. Il s’agit

le plus souvent d’un document rédigé

dans le service, mais d’autres documents

(Agence de la biomédecine, che de la

Société francophone de transplantation)

sont parfois utilisés. Tous les participants

à cet atelier ont insisté sur le fait qu’il

serait nécessaire d’avoir une information

plus standardisée. Dans la très grande

majorité des cas, des informations sont

également données sur le suivi et les

examens nécessaires après la trans-

plantation pour prévenir et dépister les

cancers. Les médecins insistent sur la

surveillance cutanée annuelle, le bilan

gynécologique et la recherche d’une

tumeur des reins propres. Une informa-

tion est donnée sur le rôle de l’exposi-

tion solaire, la nécessité d’une protection

vestimentaire et l’obligation d’arrêter le

tabac. La majorité des médecins inter-

rogés explique au patient que, lorsqu’il

existe des antécédents de cancer, il est

nécessaire d’attendre un délai sufsant

pour diminuer le risque. Les médecins

s’appuient pour ce faire sur les données

recueillies par les sociétés savantes.

Après la transplantation, 80 % des méde-

cins continuent à informer les patients.

Ils le font lors des visites de consultation.

Le ressenti des médecins par rapport à

l’information donnée aux patients est

plutôt positif, puisque 80 % estiment

que celle-ci est bien acceptée… même

s’ils pensent que, dans 50 % des cas, les

recommandations sont vite oubliées ! Il

a été rappelé que des informations sur

le suivi ambulatoire du transplanté rénal

sont disponibles sur le site Internet de la

Société de néphrologie et sur celui de la

Haute Autorité de Santé. Les connais-

sances du receveur de greffon au sujet du

risque de cancer ont été discutées à partir

d’un article récent. Le risque de cancer

est d’abord mal compris par le patient,

mais la prise en compte de ce risque

augmente avec le temps, surtout après

un premier épisode. Les patients pensent

que l’information n’est pas complète,

puisque seuls 30 % estiment en savoir

“assez”. Les facteurs de risque sont, en

revanche, bien compris. Les patients

estiment que l’information doit être

faite en premier lieu par les néphrolo-

gues et par les inrmières qui s’occupent

de la transplantation. Ils souhaitent que

cette information soit délivrée au moins

annuellement après la transplantation,

en particulier pour les cancers cutanés.

Les participants à l’atelier ont proposé

que les moyens de prévention (crème

solaire de haute protection) puissent être

remboursés.

Le troisième atelier, animé par les

Prs Culine, Rostaing et Bayle, s’est

intéressé à la conduite à tenir en cas de

cancer après transplantation rénale. À

partir de cas cliniques, les animateurs

de cet atelier ont insisté sur l’importance

d’études prospectives pour évaluer la

place des moyens de surveillance

systématique et la modulation de l’im-

munosuppression avec, en particulier,

l’utilisation d’inhibiteurs de mTOR.

En conclusion, la deuxième Journée

interdisciplinaire de la transplantation a

permis un large échange d’idées et d’in-

formations. De plus en plus, les outils

méthodologiques se mettent en place

en France pour préciser le risque et son

évolution dans la population française

transplantée. Après cet état des lieux,

le Pr Charpentier, qui a clos les débats,

a insisté sur la nécessité de mettre en

place des outils pratiques d’évaluation

et d’information pour gérer au mieux le

risque, en collaboration avec des méde-

cins d’autres spécialités et surtout avec

les patients eux-mêmes. ■

1

/

3

100%