Lire l'article complet

C

e bilan doit permettre de planifier une ablation de la

région corticale où se situe l’origine des crises

(zone épileptogène primaire ou ZE), tout en respec-

tant au mieux les aires fonctionnelles. Il comporte donc deux

étapes fondamentales :

–localiser cette région ;

–déterminer sa fonctionnalité, les possibilités de suppléance

afin d’éviter autant que possible, lors de son ablation, un

déficit.

On comprend pourquoi cette chirurgie curative est d’autant plus

indiquée que les crises ne se généralisent que rarement et est

d’autant plus couronnée de succès que le patient souffre d’une

maladie focalisée et non d’une encéphalopathie diffuse. En cela,

il existe un paradoxe, puisque le traitement agressif ne s’adresse

pas forcément au patient le plus handicapé en apparence.

SÉLECTION DES PATIENTS

Elle se fait en consultation de ville. Le neurologue peut, au fil

des consultations, aidé par les EEG et l’IRM, faire des hypo-

thèses sur la ZE, apprécier la pharmacorésistance, apprécier le

handicap ressenti par le patient et, surtout, les possibilités de

coopération pour un protocole préchirurgical.

Si, en théorie, le bilan préchirurgical s’adresse à tout patient épi-

leptique pharmacorésistant, l’investissement n’est pleinement

justifié que si les crises sont partielles, stéréotypées dans leur

début, et s’il n’existe a priori qu’une ZE unique. L’interrogatoire

du patient et de son entourage est une étape fondamentale devant

cette maladie dont le médecin ne voit, en général, pas les signes

en consultation. Cela permet le recueil le plus soigneux possible

des antécédents étiologiques, mais aussi, et surtout, de l’histo-

rique des crises, en particulier des premières crises partielles ;

les “auras disparues” ont une valeur localisatrice très impor-

tante. Si les crises sont toujours cliniquement les mêmes, l’uni-

cité de la ZE est très probable ; si les crises ne se déroulent pas

toujours de la même façon, y a-t-il une bonne congruence des

aspects initiaux cliniques des crises permettant de supposer une

ZE initiale constante, puis une ou plusieurs ZE secondaires de

propagation ? Cette congruence se retrouve-t-elle sur les diffé-

rents EEG réalisés au fil du suivi ? Enfin, l’IRM permet-elle de

trouver une lésion elle aussi en rapport ?

Il est essentiel aussi de recueillir l’historique du traitement

médicamenteux. La chirurgie reste réservée aux patients présen-

tant une épilepsie résistante “aux traitements bien menés, suffi-

samment longtemps”. Tester toutes les monothérapies et bithé-

rapies actuellement disponibles n’est plus logique avec la mise

à disposition des nouvelles molécules. Cela pourrait prendre

plus de 15 ans ; or, on sait que, si une première monothérapie est

efficace dans environ 70 % des cas, la seconde ne l’est que dans

environ 7 à 10 % des cas, et que les essais suivants ne permet-

tent d’équilibrer de façon prolongée qu’un très faible pourcen-

tage de patients. Habituellement, un délai de deux ans d’échecs

thérapeutique paraît raisonnable avant de proposer un traitement

chirurgical. Certains éléments pronostiques peuvent faire chan-

ger cette durée : existence sur l’IRM d’une lésion de type dys-

plasique, associée usuellement à un mauvais pronostic ; exis-

tence d’une sclérose de la corne d’Ammon, car moins de 10 %

des patients parviendront, sous traitement, à demeurer sans crise

pendant un an (1) ; chez les nourrissons, la sévérité intense de

l’épilepsie sur un cerveau en maturation.

Une étape essentielle avant d’entrer dans un protocole préchi-

rurgical est d’apprécier le retentissement, la gravité de l’épilep-

sie. Ce sera toujours une appréciation individuelle à faire entre

le patient et son neurologue. Cela dépend de la clinique, de la

fréquence des crises, de leur horaire, des signes végétatifs asso-

ciés, du retentissement psychologique de la maladie, de la

nécessité de conduire, etc. Chaque facteur pris individuellement

ne permet pas de quantifier la gravité de la maladie ; le handicap

ressenti est toujours individuel et doit être apprécié de façon per-

sonnalisée.

Dans tous les cas, un ou plusieurs EEG et une IRM sont réali-

sables avant d’envoyer le patient dans un service spécialisé. Un

ÉPILEPSIE

La Lettre du Neurologue - Hors-série - avril 2002

16

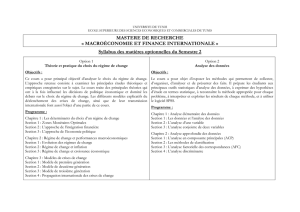

Bilan préchirurgical d’une épilepsie partielle

● A. Biraben*

* Service de neurologie, hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes.

La Lettre du Neurologue - Hors-série - avril 2002 17

bilan “épileptologique” demande beaucoup de temps : les ser-

vices sont encore très engorgés et les délais longs ; si cette IRM

montre une lésion rapidement évolutive, un avis neurochirurgi-

cal doit être demandé, le pronostic oncologique l’emportant sur

le pronostic épileptologique. Sinon, même si l’IRM montre une

lésion, il faut prendre le temps de prouver les liens unissant cette

lésion et l’épilepsie. Par principe, il faut se donner toutes les

chances de guérir la lésion et l’épilepsie par un geste chirurgical

unique.

BILAN PRÉCHIRURGICAL

Autrefois, il était classique d’opposer les moyens non invasifs

aux moyens invasifs. Avec avec les progrès de l’imagerie, on peut

maintenant ajouter à cette première distinction une seconde,

entre les moyens “statiques” et les moyens “dynamiques”, c’est-

à-dire entre les moyens permettant de découvrir les lésions figu-

rées ou fonctionnelles cérébrales et les moyens permettant

d’imager la crise elle-même dans toute sa dynamique temporelle

et spatiale de début, de propagation et de terminaison.

Outils non invasifs de localisation de la ZE

Statiques, ils permettent de rechercher une lésion figurée ou

fonctionnelle ; ils sont utilisés en dehors des crises.

●Examen clinique à la recherche d’un déficit focalisé.

●Examen neuropsychologique, très utile dans les épilepsies

originaires du lobe temporal et intéressant les régions limbiques,

car il existe des déficits assez spécifiques de la mémoire verbale

Figure 2. Image assez caractéristique d’une sclérose de la corne

d’Ammon gauche chez un patient ayant des crises partielles d’origine

temporale d’un côté (!).

Aspect plus petit de la structure associé à un aspect plus blanc sur

l’IRM T2.

Figure 1. Exemple de SEEG : les électrodes explorent les régions périsyl-

vienne et temporale chez cette patiente ayant une épilepsie cryptogénique.

Les crises partaient du cortex enfoui dans la lèvre supérieure de l’opercule

central, électrode L.

dans les épilepsies du lobe temporal de l’hémisphère majeur et

de la mémoire visuo-constructive dans les épilepsies du lobe

temporal de l’hémisphère mineur. Dans les autres lobes, il

n’existe pas de profil aussi marqué, mais ce bilan permet de

révéler des déficits fonctionnels individuels. Dans tous les cas,

ce bilan ne permet pas de porter l’indication opératoire : c’est

une brique dans l’élaboration des hypothèses quant à la situation

anatomique de la ZE.

●Des EEG répétés sont nécessaires pour apprécier la stabilité

des anomalies et apprécier l’activité cérébrale dans des zones

éloignées de la ZE supposée.

●IRM et TDM. La TDM n’a plus maintenant que peu d’inté-

rêt dans le bilan d’une épilepsie. Tout au plus permet-elle de pré-

ciser l’existence et la localisation de calcifications. L’IRM est,

quant à elle, l’instrument clé de la recherche d’une lésion (2).

Bien souvent plusieurs examens seront nécessaires pour locali-

ser une lésion et tenter de préciser sa nature, son évolutivité.

L’IRM fournit aussi des éléments pronostiques sur l’épilepsie

(1). Les progrès techniques sont rapides (séquence FLAIR), et il

ne faut pas hésiter à renouveler cet examen au bout de quelques

années, d’autant plus si, connaissant mieux le patient, on a la

conviction de crises partielles stéréotypées. Il n’est pas rare

qu’une épilepsie considérée comme cryptogénique devienne

symptomatique. Enfin, certains protocoles sont maintenant éta-

blis pour rechercher dans les meilleures conditions une patholo-

gie donnée : par exemple, une sclérose de la corne d’Ammon

peut n’être visible qu’en T2 dans un plan orthogonal au plan des

lobes temporaux. La spectro-IRM est, quant à elle, toujours en

cours d’évaluation et aurait un intérêt important en post-ictal

précoce (elle serait alors un examen semi-dynamique).

●Tomographie par émission monophotonique (TEMP)

interictale : reflet du débit sanguin cérébral au moment où le tra-

ceur est injecté, elle n’a qu’un intérêt limité dans l’exploration

de patients épileptiques. Il est en effet exceptionnel qu’elle

révèle une lésion non visible sur l’IRM. Son intérêt essentiel à

ce stade sera de permettre la comparaison avec l’examen ictal.

●Tomographie par émission de positons (TEP) : elle permet

l’étude du métabolisme cérébral, du débit sanguin, de la densité

de certains récepteurs en fonction du ligand utilisé. Il est démon-

tré que les épilepsies temporales sont associées à un hypométa-

bolisme ipsilatéral à la ZE dans 70 à 90 % des cas : il s’agit

même d’un élément de bon pronostic (3). Dans les autres loca-

lisations, elle peut permettre de découvrir des anomalies non

vues ou douteuses sur l’IRM.

Outils de localisation dynamiques non invasifs

●EEG-vidéo avec enregistrement des crises : cette étape est,

pour tous les centres, nécessaire à la poursuite du bilan. Dans

notre expérience, il est possible d’enregistrer des crises chez les

patients, en en faisant au moins deux ou trois par mois. Pour les

favoriser, une baisse de traitement est souvent nécessaire ; cela

se fera donc en hospitalisation. Il est nécessaire d’enregistrer

tous les types de crises du patient, ce qui permet de décrire les

signes des crises et de rechercher un déficit neurologique ou

neuro-psychologique per- et post-critique. L’interprétation de

l’EEG-vidéo doit permettre d’établir des corrélations anatomo-

électro-cliniques.

●TEMP ictale, si cela est possible : une injection de traceur

est faite lors de la crise. Celui-ci se fixe presque instantanément

et de façon irréversible en intracérébral, et une image du débit

sanguin cérébral pendant la crise peut être obtenue en médecine

nucléaire dans l’heure qui suit l’injection (4). Associé à l’EEG-

vidéo, cet examen renforce l’établissement des corrélations

anatomo-électro-cliniques par sa dimension anatomique plus

précise que celle de l’EEG.

Les moyens non invasifs utilisés par chaque équipe dépendent

des ressources locales, des habitudes et surtout de l’expérience

acquise au cours des années. Il n’y a pas d’examen souverain,

mais il n’y a pas, pour l’instant, d’examen inutile. Il existe peu

de différences entre les diverses équipes rodées de chirurgie de

l’épilepsie, tant en nombre de patients traités qu’en termes de

résultats. La tendance, outre-Atlantique, est peut être d’accorder

un poids un peu supérieur à l’imagerie “statique”, permettant la

reproductibilité et un traitement statistique, alors qu’en Europe

les examens dynamiques, toujours individuels, sont la base du

raisonnement.

Au terme de ce bilan, et si tout concorde, une intervention peut

être proposée, pourvu que, fonctionnellement, elle soit “accep-

table”. L’examen clinique et neuro-psychologique per- et post-

critique est celui qui apporte le plus de renseignements.

Toutefois, si la ZE paraît être en rapport avec des aires fonc-

tionnelles, le recours à des techniques autres est utile. Là aussi,

cela dépend des moyens locaux et des habitudes.

●IRM fonctionnelle ou magnéto-encéphalographie

(MEG) : elles permettent la localisation précise des aires pri-

maires et des aires du langage.

●Le test de Wada pour la latéralisation des centres du langage

tend progressivement à être remplacé par ces dernières tech-

niques. Il conserve toutefois des indications pour apprécier les

performances mnésiques des patients “hémisphère par hémi-

sphère” ainsi que la disparition d’anomalies EEG controlaté-

rales au foyer lorsqu’on “éteint” par l’amytal sodique la région

épileptogène.

Inversement, le bilan non invasif peut déboucher sur une contre-

indication de chirurgie : c’est toujours une déception pour le

patient, et il doit être averti que cet investissement peut se faire

en pure perte.

ÉPILEPSIE

La Lettre du Neurologue - Hors-série - avril 2002

18

La Lettre du Neurologue - Hors-série - avril 2002 19

Souvent, au terme de ce bilan, un doute subsiste : quelles sont

les limites exactes de la ZE, quels sont, anatomiquement, ses

rapports avec les aires du langage, les aires motrices ou senso-

rielles primaires ? Y a-t-il une ou plusieurs ZE ? Quand la crise

se propage, faut-il intervenir aussi sur la ZE secondaire ? Il est

alors nécessaire d’avoir recours à des explorations invasives. Là

aussi, c’est une question d’habitude, d’école et de moyens : soit

électro-corticographie (EcoG), soit stéréo-électro-encéphalogra-

phie (SEEG).

Outils invasifs de localisation et d’étude de la fonction

●SEEG et EcoG :ces deux techniques reposent sur des hypo-

thèses solides faites lors du bilan non invasif. Dans le premier

cas, des électrodes intracérébrales sont introduites sous anesthé-

sie par de très petits trous de trépan, et traversent le cerveau ;

dans l’autre cas, on a recours à des trous de trépan plus gros ou

à un volet pour insérer, à la surface du cortex, des plaques ou des

bandes d’électrodes. Le raisonnement est ensuite exactement le

même : en enregistrant des crises, on établit des corrélations

anatomo-électrocliniques permettant de déterminer la ZE et son

extension ; on définit la fonctionnalité de cette région par des sti-

mulations électriques appliquées par les électrodes.

CONCLUSION

La chirurgie de l’épilepsie est sortie du stade d’artisanat un peu

expérimental dans lequel elle s’était maintenue jusqu’à l’essor

des techniques d’imagerie et la maîtrise des techniques d’anes-

thésie et de neurochirurgie. Dans certaines localisations telles

que le lobe temporal, le taux de succès est maintenant de l’ordre

de 80 % ; il est plutôt de 60 à 75 % dans le lobe frontal, les

autres localisations étant beaucoup plus rarement rencontrées. À

chaque étape de cette exploration, une contre-indication peut

survenir : le patient doit en être averti. Sa participation active est

nécessaire dès le début du bilan. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Semah F, Picot MC, Adam C et al. Is the underlying cause of epilepsy a major

prognostic factor for recurrence ? Neurology 1998 ; 51 (5) : 1256-62.

2. Duncan JS. Imaging and epilepsy. Brain 1997 ; 120 : 339-77.

3. Theodore WH, Sato S, Kufta C et al. Temporal lobectomy for uncontrolled sei-

zures : the role of positon emission tomography. Ann Neurol 1992 ; 32 : 789-94.

4. Duncan R, Patterson J, Roberts R et al. Ictal/post-ictal SPECT in the presurgi-

cal localisation of complex partial seizures. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1993 ;

56 : 141-8.

Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules

❏Collectivité .................................................................................

à l’attention de ..............................................................................

❏Particulier ou étudiant

M., Mme, Mlle ................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................

Adresse e-mail ...............................................................................

Adresse postale .............................................................................

......................................................................................................

Code postal ........................Ville ……………………………………

Pays................................................................................................

Tél..................................................................................................

Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,

changement d’adresse ou demande de renseignements.

ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)

FRANCE/DOM-TOM/EUROPE ❐110

€collectivités

❐92

€particuliers

❐65

ێtudiants*

*joindre la photocopie de la carte

❐90

€collectivités

❐72

€particuliers

❐45

ێtudiants*

*joindre la photocopie de la carte

HS LN 04/02

OUI, JE M’ABONNE AU MENSUEL La Lettre du Neurologue

Total à régler .......... €

À remplir par le souscripteur

À remplir par le souscripteur

À découper ou à photocopier

✂

ABONNEMENT : 1 an

+

ETPOUR 10 €DE PLUS !

10

€

, accès illimité aux 26 revues de notre groupe de presse disponibles sur notre site

vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)

+

R

RELIURE

ELIURE

❐10

€

avec un abonnement ou un réabonnement

MODE DE PAIEMENT

❐

carte Visa, Eurocard Mastercard

N°

Signature : Date d’expiration

❐

chèque

(à établir à l'ordre de La Lettre du Neurologue)

❐

virement bancaire à réception de facture

(réservé aux collectivités)

EDIMARK - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux

Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 25 - E-mail : [email protected]

1

/

4

100%