Lire l'article complet

6 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIV - n° 1 - janvier-février 2011

DOSSIER THÉMATIQUE

Gestion des traitements

des hépatites B et C

L’observance :

le principal facteur

d’efficacité du traitement

par les analogues anti-VHB

Adherence: the main factor associated with the efficacy

of antiHBV analogues

Philippe Sogni*, Vincent Leroy**

* Université Paris-Descartes, Inserm

U1016, et service d’hépatologie,

hôpital Cochin, Paris.

** Clinique universitaire d’hépato-

gastroentérologie, Inserm U823,

CHU de Grenoble.

E

n France métropolitaine, les taux de positi-

vité de l’AgHBs et de l’anticorps anti-HBc sont

estimés à 0,66 et 8,18 % respectivement

(1)

.

Les indications du traitement antiviral B ont été

récemment réévaluées par des experts européens

(2)

.

Les analogues de deuxième génération en monothé-

rapie, entécavir (ETV) ou ténofovir (TDF), ou l’inter-

féron pégylé apparaissent comme le meilleur choix

en première ligne pour les patients n’ayant jamais été

traités

(2)

. En France, la grande majorité des patients

traités pour le VHB le sont par analogues

(3)

.

Les analogues nucléos(t)idiques de deuxième généra-

tion permettent une réponse virologique, définie par

une indétectabilité de l’ADN-VHB après 48 semaines

de traitement (2), chez la plupart des patients, quels

que soient le type de virus (AgHBe+ ou AgHBe–), la

sévérité de l’hépatopathie sous-jacente (cirrhose

ou non) ou le statut immunitaire des malades.

Le but du traitement est alors de maintenir une

virosuppression, mesurée par des tests sensibles

(ADN-VHB < 10-20 UI/ml par PCR), sur le très long

terme, voire la vie durant. Avec les analogues de

deuxième génération, qui ont une puissance antivi-

rale élevée, le risque de résistance chez les patients

traités en première ligne ne se pose quasiment pas

en pratique clinique. Aucune mutation de résistance

n’a été décrite à 4 ans avec le TDF (4), et le taux de

résistance virologique est inférieur à 1 % avec l’ETV à

6 ans (5). À l’avenir, les deux problèmes seront donc,

d’une part, celui de la tolérance à long terme de ces

molécules et, d’autre part, celui de l’observance à

ce traitement chronique.

Quels sont les défauts

d’observance décrits

en pratique ?

Trois types de défauts d’observance sont décrits pour

les traitements chroniques : d’abord, l’absence de

début de traitement, malgré la prescription médi-

cale, correspondant à un défaut d’adhésion au projet

thérapeutique ; ensuite, l’arrêt prématuré du traite-

ment, dont la fréquence s’exprime comme l’opposé

du taux de rétention (ou de persistance) dans les

études d’observance ; enfin, la prise irrégulière du

traitement, qui peut aller du non-respect des horaires

de prise jusqu’à l’absence intermittente de prise.

C’est ce dernier point que nous allons détailler dans

cet article. Sur le plan quantitatif, l’observance est le

plus souvent définie comme le ratio entre le nombre

de comprimés prescrits et le nombre de comprimés

réellement pris par le malade pendant une période

donnée. Un défaut d’observance est défini par un

ratio inférieur à 100 %, ou d’autres seuils arbitraires

(80 ou 90 %) en fonction du niveau souhaité.

La mauvaise observance

est-elle fréquente au cours

d’un traitement chronique ?

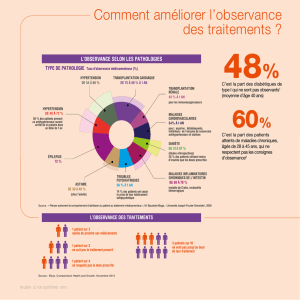

Une observance non optimale est une situation

fréquente pour un traitement chronique, quelle que

soit la pathologie (6) [tableau I]. Pour le traitement

anti-VIH, il est bien démontré qu’une observance

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIV - n° 1 - janvier-février 2011 | 7

Points forts

»Le traitement de l’hépatite chronique B par analogues est un traitement chronique.

»

L’observance est le principal facteur associé à la virosuppression et à son maintien dans la durée, surtout

avec les analogues anti-VHB de deuxième génération, pour lesquels le risque de résistance est faible ou

nul en première ligne.

»

La bonne observance doit être préparée et surveillée au cours du traitement par analogues anti-VHB

pour prévenir les risques d’échec virologique.

Mots-clés

Hépatite B

Analogues

Observance

Virosuppression

Keywords

Hepatitis B

Analogues

Adherence

Virosuppression

insuffisante est la première cause d’échec du traite-

ment et de développement de résistances (7). Si l’ori-

gine géographique et le niveau socio-économique

peuvent jouer un rôle, une méta-analyse a montré

que l’observance aux traitements anti-VIH était

meilleure dans les études menées en Afrique sub-

saharienne qu’en Amérique du Nord (8) [figure 1].

En dehors des études d’enregistrement, les données

“dans la vraie vie” pour le traitement chronique par

analogues anti-VHB sont peu nombreuses. Une

étude américaine récemment publiée a montré

qu’une observance de plus de 90 % était notée

uniquement chez 55 % des patients en cours de

traitement par analogues, et que l’observance était

plus faible chez les patients en début de traitement

que chez ceux qui étaient traités depuis plus d’un

an (9) [figure 2, p. 8]. Une étude de cohorte mono-

centrique française réalisée chez 190 patients traités

depuis au moins 3 mois par différents analogues a

montré qu’une observance totale n’était notée que

chez 61 % d’entre eux (10).

Comment mesurer

l’observance ?

L’observance est souvent difficile à évaluer. Il existe

des méthodes directes ou indirectes, chacune ayant

ses avantages et ses défauts. Les méthodes directes

ont l’avantage de donner des mesures objectives,

et elles sont habituellement réservées aux études

pré-AMM. Il est ainsi possible de doser dans le sang les

concentrations d’ADV et de TDF. L’interprétation des

dosages est toutefois difficile et nécessite de connaître

l’heure de la dernière administration du médicament.

En revanche, une concentration nulle de médicament

dans le sang signe un défaut d’observance récent.

Une technique alternative souvent utilisée dans les

essais cliniques est le compte des comprimés restants

dans les boîtes délivrées ou à l’aide de méthodes plus

sophistiquées telles que les piluliers électroniques. Les

méthodes indirectes sont habituellement réservées

aux études observationnelles de phase IV. Il peut

s’agir du compte des boîtes de médicaments délivrées

par les pharmacies (méthode souvent utilisée aux

États-Unis, où il existe des fichiers informatisés de

délivrance). En pratique clinique, les questionnaires

administrés par un tiers ou les autoquestionnaires ont

été les plus utilisés, notamment dans le VIH. Dans

l’étude de cohorte monocentrique française citée plus

haut (10), un autoquestionnaire était remis au patient.

Cet autoquestionnaire et l’algorithme permettant de

classer l’observance (trois classes : totale, modérée,

mauvaise) sont accessibles librement sur la page d’ac-

cueil du site de l’Association française pour l’étude

du foie (www.afef.asso.fr/).

Quelles sont les conséquences

d’une mauvaise observance

aux analogues anti-VHB ?

Une mauvaise observance apparaît clairement

comme un risque de réponse virologique partielle.

Tableau I. Observance rapportée dans les études cliniques en fonction de la pathologie (d’après 6).

Pathologies Observance moyenne (%) Extrêmes (%)

Cancer 80 35-97

Cardiovasculaires 71 39-93

Épilepsie 70 46-88

Infertilité 71 34-97

Glaucome 78 76-80

Maladies infectieuses 74 40-92

Médecine générale 75 51-85

Psychiatrie 78 75-83

Maladies respiratoires 54 37-92

Amérique du Nord

31 études (17 573 patients)

0,55 (0,49-0,62)*

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

*OR (IC95) : on retrouve une meilleure observance dans les études réalisées en Afrique subsaharienne que dans celles

réalisées en Amérique du Nord.

Afrique subsaharienne

27 études (12 116 patients)

0,77 (0,68-0,85)*

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Figure 1. Proportion de patients VIH+ maintenant une bonne observance au traitement

antiviral tout au long des études (seuils variant de 80 à 100 %) en fonction de la région

où se déroulent ces études (d’après 8).

8 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIV - n° 1 - janvier-février 2011

DOSSIER THÉMATIQUE

Gestion des traitements

des hépatites B et C L’observance : le principal facteur d’efficacité

du traitement par les analogues anti-VHB

Dans l’étude de cohorte monocentrique française

citée plus haut, une mauvaise observance était, en

analyse multivariée, un facteur indépendant associé

à l’absence de virosuppression (10) [tableau II].

Dans une deuxième étude française menée chez

47 malades traités par ADV, un taux d’ADN-VHB

indétectable à 4 ans était plus souvent retrouvé chez

les malades ayant une bonne observance (68 %)

que chez ceux ayant une mauvaise observance

(32 %) [11].

Un défaut d’observance peut également être en

cause en cas d’échappement virologique. Très récem-

ment, Chotiyaputta et al. (12) ont montré, chez

111 malades traités par différents analogues, que le

risque d’échappement virologique était de 19 % chez

les malades ayant une observance inférieure à 100 %

et de 2 % chez ceux ayant une observance à 100 %

sur la période de suivi. Dans l’étude française précitée

concernant l’ADV, un échappement était observé

chez 35 % des malades à 4 ans (11). Au moment de

l’échappement, une mutation de résistance était

retrouvée dans la moitié des cas, alors que l’ADV était

indosable dans le sang chez la moitié des malades

restants (11). La situation semble toutefois différente

en fonction du type d’analogue utilisé et de son profil

de résistance. Une étude rétrospective a comparé

les causes d’échec du traitement chez les patients

traités par analogues de première génération – en

l’occurrence l’ADV – ou par analogue de deuxième

génération – en l’occurrence l’ETV (figure 3) [13].

Avec ce dernier traitement, étant donné la puissante

barrière génétique de ces molécules de deuxième

génération, les seuls échecs observés étaient dus

à une observance insuffisante. En revanche, avec

l’ADV, les échecs étaient dus soit à une mauvaise

< 50 % 51-60 % 61-70 % 71-80 %

81-90 % 91-95 % > 95 %

Nouveaux (n = 458)

La poursuite du traitement est plus assurée chez les patients en cours de traitement

que chez les patients débutant un traitement : 81 ± 3 % versus 73 ± 3 % (p < 0,05).

Une observance supérieure à 90 % est plus fréquente chez les patients en cours de traitement

que chez les patients débutant un traitement : 55 versus 50 % (p < 0,05).

En cours (n = 10 295)

40 %

11 %

18 %

9 %

10 %

5 % 9 %

6 %

4 % 6 %

46 %

9 %

19 %

11 %

Figure 2. Poursuite du traitement et observance mesurées par la délivrance en pharmacie

chez des patients traités par différents analogues de première ou deuxième génération

(d’après 9).

Tableau II. Facteurs associés à la virosuppression (ADN-VHB < 12 UI/ml) en analyse multivariée

dans une étude de cohorte monocentrique de 190 patients traités par différents analogues

(d’après 10).

OR IC95 p

ADN-VHB initial* 0,74 0,64-0,98 0,035

Au moins un changement d’analogue(s) 3,03 1,19-7,69 0,021

Mauvaise observance** 0,23 0,06-0,91 0,036

* ADN-VHB inférieur ou supérieur à 6 log UI/ml (médiane).

** Mauvaise observance comparée à observance totale et observance modérée.

1

000 0

0

Patients (%)

66

16

2

Années de suivi

Entécavir

Échecs virologiques

34

Résistance Mauvaise observance

1

02

13

22

1

Patients (%)

646

2

Années de suivi

Adéfovir

Échecs virologiques

34

Figure 3. Analyse de la cause des échecs virologiques (résistance ou mauvaise observance) dans une cohorte rétrospective de 149 patients asiatiques

AgHBe- traités par entécavir (0,5 mg/j) ou par adéfovir (10 mg/j) [d’après 13].

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIV - n° 1 - janvier-février 2011 | 9

DOSSIER THÉMATIQUE

observance soit à la sélection de mutants résis-

tants à l’ADV. Dans ce dernier cas, d’ailleurs, on

peut suspecter le rôle favorisant d’une observance

non optimale préalable, favorisant la sélection d’un

mutant résistant. Ce rôle potentiellement favori-

sant d’une mauvaise observance sur la sélection de

mutants résistants, décrit dans l’infection à VIH, n’est

toutefois pas démontré dans l’hépatite B.

Quels sont les facteurs

jouant sur l’observance ?

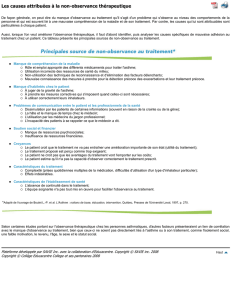

Les facteurs qui déterminent l’observance dépen-

dent du patient, du traitement, de la maladie et du

médecin (tableau III) [14, 15]. Il est important d’ap-

précier toutes ces composantes avant de démarrer

le traitement et d’en tenir compte dans le suivi au

long cours. Notamment, il ne faut pas ignorer le rôle

du médecin, de sa conviction, de ses explications,

et celui du lien médecin-malade qu’il a su tisser,

sur l’optimisation de l’observance. Parmi les autres

éléments à prendre en compte, il ne faut pas oublier

que l’hépatite chronique B est le plus souvent asymp-

tomatique et que le traitement, donné le plus souvent

en prévention d’une complication, n’apporte pas de

bénéfice symptomatique perceptible pour le patient.

En conclusion : comment

améliorer l’observance ?

L’amélioration de l’observance passe avant tout par

la prise de conscience du fait qu’une bonne obser-

vance ne va pas de soi, et que toute prescription

thérapeutique justifiée sur le plan scientifique ne

s’accompagne pas obligatoirement d’une observance

à 100 % sur le long terme par le patient.

Tout d’abord, une bonne observance se prépare

en choisissant le bon moment pour le début

du traitement, non seulement du point de vue

médical, mais aussi en tenant compte du contexte

psychologique, familial ou socio-professionnel du

patient, qui pourrait obérer son adhésion au projet

thérapeutique.

Une bonne observance se surveille ensuite tout au

long du traitement, sur une plus longue période,

au terme de laquelle il sera possible de mesurer

les conséquences virologiques puis cliniques d’une

mauvaise observance. Cette surveillance peut se

faire par des autoquestionnaires (10). Elle peut se

faire également en posant les bonnes questions au

cours de la consultation. Ainsi, poser la question

“prenez-vous bien votre traitement ?” entraîne

une réponse invariablement positive. En revanche,

poser la question “vous est-il arrivé d’oublier une

fois la prise de votre traitement durant les 3 derniers

mois ?” apporte souvent son lot de surprises pour

le médecin curieux. ■

Tableau III. Principaux facteurs connus associés à une mauvaise observance (d’après 14, 15).

Présence de troubles psychologiques (dépression)

Présence de troubles cognitifs

Traitement d’une maladie asymptomatique

Suivi inadéquat

Effets indésirables du traitement

Le patient n’est pas convaincu du bénéfice du traitement

Le patient ne s’investit pas dans sa maladie

Mauvaise relation médecin-malade

Présence d’obstacles à la prise en charge

Rendez-vous manqués

Complexité du traitement

Coût du traitement ou surcoût pour le patient

1. Meffre C, Le Strat Y, Delarocque-Astagneau E et al.

Prevalence of hepatitis B and hepatitis C virus infections in

France in 2004: social factors are important predictors after

adjusting for known risk factors. J Med Viral 2010;82:546-55.

2. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic

hepatitis B. J Hepatol 2009;50:227-42.

3. Marcellin P, Cadranel JF, Fontanges T et al. High rate of

adefovir-lamivudine combination therapy in nucleoside-

naïve patients with chronic hepatitis B in France: results

of a national survey in 1730 patients. Eur J Gastroenterol

Hepatol 2010;22:1290-6.

4. Snow-Lampart A, Chappell B, Curtis M et al. No resistance

to tenofovir disoproxil fumarate detected after up to 144

weeks of therapy in patients monoinfected with chronic

hepatitis B virus. Hepatology 2011 (in press).

5. Tenney DJ, Pokornowski KA, Rose RE et al. Entecavir main-

tains a high genetic barrier to HBV resistance through 6

years in naïve patients. J Hepatol 2009;50(Suppl.1):S10.

6. Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of

the associations between dose regimens and medication

compliance. Clin Ther 2001;23:1296-310.

7. Gardner EM, Burman WJ, Steiner JF, Anderson PL, Bangs-

berg DR. Antiretroviral medication adherence and the deve-

lopment of class-specific antiretroviral resistance. AIDS

2009;23:1035-46.

8. Mills EJ, Nachega JB, Buchan I et al. Adherence to antire-

troviral therapy in sub-Saharan Africa and North America:

a meta-analysis. JAMA 2006;296:679-90.

9. Chotiyaputta W, Peterson C, Ditah FA et al. Persistence

and adherence to nucleos(t)ide analogue treatment for

chronic hepatitis B. J Hepatol 2011;54:12-8.

10. Sogni P, Fontaine H, Mallet V et al. Adherence to

anti-HBV analogues in clinical practice is associated

with virological efficacy and depends on the duration

of treatments and the physician’s experience. J Hepatol

2010;52(Suppl.1):S395.

11. Hilleret MN, Larrat S, Stanke F et al. Le suivi pharmaco-

logique des antiviraux est un outil utile dans le dépistage

de la non-compliance au cours du traitement des hépatites

virales B. AFEF 2009;CA-43.

12. Chotiyaputta W, Oberhelman K, Hongthanakorn C et al.

Correlation between self-reported adherence to nucleos(t)

ide analog therapy for chronic hepatitis B and virological

breakthroughs. Hepatology 2010;52(Suppl.1): 542A.

13. Ha NB, Ha NB, Garcia RT et al. Noncompliance, anti-

viral resistance and virological response in treatment-naïve

HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B on long-

term therapy with Entecavir 0.5 mg or Adefovir 10 mg in a

real-life clinical setting. Hepatology 2009;50(Suppl.):513A.

14. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication.

N Engl J Med 2005;353(5):487-97.

15. Pol S, Sogni P. Traitement de l’hépatite chronique

B : observance et tolérance. Gastroenterol Clin Biol

2010;34:S142-9.

Références bibliographiques

10 | La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue • Vol. XIV - n° 1 - janvier-février 2011

DOSSIER THÉMATIQUE

Gestion des traitements

des hépatites B et C L’observance : le principal facteur d’efficacité

du traitement par les analogues anti-VHB

Surveillance en pratique d’un patient traité pour une hépatite chronique B

Philippe Sogni (service d’hépatologie, hôpital Cochin, Paris)

Encadré.

La surveillance du traitement va dépendre de la gravité initiale de la

maladie et du type de traitement. Une évaluation initiale est importante

non seulement sur le plan hépatique mais également sur le plan rénal.

La surveillance va s’attacher à évaluer l’efficacité et la tolérance du trai-

tement ainsi que l’absence de survenue de complications hépatiques

de l’hépatite B.

Évaluation initiale d’un patient mono-infecté par le VHB avant

la mise en route du traitement

• L’évaluation initiale devra informer le patient du diagnostic et des

risques potentiels de la maladie mais également de la nécessité d’un

suivi et du fait que, le traitement n’étant pas obligatoire, sauf dans les

formes graves d’emblée, il sera décidé ou non après un suivi initial d’une

durée habituelle de 6 à 12 mois.

• Évaluation minimale initiale

– NFS, plaquettes, TP, bilan hépatique, créatinine, phosphorémie,

alpha-fœtoprotéine

– Bandelette urinaire

– Échodoppler du foie

• Suivi initial : tous les 3 mois pendant 1 an, le plus souvent avant de

commencer éventuellement un traitement

– Transaminases

– ADN-VHB (utiliser un test sensible avec un seuil de détection

10-20UI/ml)

• Évaluer le stade de fibrose (après le suivi initial puis en fonction de

l’évolution)

– Tests non invasifs si transaminases normales et ADN-VHB

<2 000UI/ml

– PBH si ALAT > normale ou si ADN-VHB > 2 000 UI/ml (en l’absence

de signe évident de cirrhose)

Suivi de l’efficacité pendant le traitement par analogues

• Un traitement par analogues est un traitement chronique. L’obser-

vance est donc un objectif majeur. L’adhésion au projet thérapeutique

doit être obtenue avant de commencer ce traitement, qui habituelle-

ment n’est pas une urgence thérapeutique.

• ADN-VHB tous les 3 mois initialement puis tous les 6 mois après

virosuppression, cela dépendant surtout de l’observance au traitement.

Avec un traitement par analogue de deuxième génération, le but est

d’avoir un ADN-VHB négatif (< 10-20 UI/ml) à 48 semaines. Si ce but

n’est pas atteint, le plus souvent la poursuite de ce traitement permettra

d’obtenir une virosuppression à 72 semaines.

• Les autres marqueurs d’efficacité sont :

– La normalisation des transaminases - En l’absence de normalisa-

tion malgré une virosuppression efficace, se posera la question d’une

autre cause à cette augmentation (syndrome métabolique, co-infec-

tion, comorbidités, etc.).

– La séroconversion HBe (si AgHBe+ initialement), puis séroconver-

sion HBs à long terme.

– La régression de la fibrose, qui est sans doute un but majeur pour

juger de l’efficacité du traitement au long cours et sur le risque de

complication, notamment chez les patients avec une cirrhose initia-

lement. Cependant, à l’heure actuelle, la seule méthode fiable pour

évaluer la régression de la fibrose est la biopsie à long terme chez un

patient virosupprimé.

• Préparer et vérifier la bonne observance au traitement chronique, qui

est le principal facteur associé à l’efficacité du traitement par analogues.

Suivi de l’efficacité pendant un traitement par interféron pégylé

• Le but est d’obtenir un ADN-VHB < 2 000 UI/ml à la fin du traite-

ment (48 semaines) et à distance de l’arrêt de celui-ci, ainsi qu’une

séroconversion HBe (si AgHBe+ initialement) et une séroconversion

HBs à distance. L’arrêt du traitement par interféron sera habituel dès

24 semaines (avec un changement pour un analogue) si l’ADN-VHB

reste > 2 000 UI/ml.

Suivi de l’absence de complications hépatiques

• Bilan hépatique et TP tous les 3 à 6 mois.

• Échographie et alpha-fœtoprotéine tous les 6 à 12 mois en fonction

de la gravité de la maladie hépatique (suivi habituel d’une cirrhose si

nécessaire).

Tolérance des traitements

• Tolérance à l’interféron pégylé – Le traitement par interféron pégylé

est habituellement de 12 mois. Les effets secondaires éventuels devront

être expliqués au patient et un suivi rapproché (médecin spécialiste,

médecin généraliste et éventuellement infirmière) devra être organisé,

et adapté à chaque patient. Les effets secondaires potentiels et le suivi

sont les mêmes que ceux rencontrés au cours du traitement de l’hépa-

titeC

(lire encadré, p. 23)

.

• Tolérance aux analogues anti-VHB – Les effets secondaires sont

détaillés dans les fiches d’AMM des produits. Néanmoins, ces molécules

sont habituellement bien tolérées, avec des effets secondaires ordinai-

rement non différents de ceux du placebo pour la majorité d’entre eux.

Il est important cependant de surveiller ces médicaments, qui vont être

poursuivis sur le long terme.

• Tolérance rénale

– Il est important d’adapter la dose de tout analogue à la fonction

rénale (à partir d’une clairance de la créatinine < 50 ml/mn). Donc,

pour toutes les molécules, il faudra vérifier la fonction rénale tous

les 3 à 6 mois en fonction de la molécule, de la fonction rénale, des

comorbidités (HTA, diabète, etc.) ou des traitements concomitants,

éventuellement pris en automédication (AINS).

– Mesure de la pression artérielle

– Bilan sanguin à jeun : créatinine, phosphore

– Analyse d’urine sur échantillon du matin : créatinine, phosphore,

protéine (ou, à défaut, bandelette urinaire).

– La question d’une éventuelle toxicité tubulaire rénale des

ana logues nucléotidiques (adéfovir et ténofovir) reste débattue et

nécessite la surveillance d’une possible fuite rénale de phosphore,

qui en est un signe précoce.

• Tolérance osseuse – Le risque de fuite urinaire de phosphore avec les

inhibiteurs nucléotidiques pourrait entraîner une diminution de la miné-

ralisation osseuse. À l’heure actuelle, cette question reste en suspens.

• Risque d’acidose lactique – Des cas d’acidose lactique chez des

patients cirrhotiques traités par entécavir, dont l’état de santé était

particulièrement grave (MELD ≥ 22), ont été rapportés. Il est raison-

nable de surveiller ce type de complication avec tout analogue chez les

patients cirrhotiques décompensés.

• EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol

2009;50:227-42.

• Lok ASF, McMahon BJ. AASLD Practice Guidelines. Chronic Hepatitis B: Update 2009.

Hepatology 2009;50:1-36.

1

/

5

100%