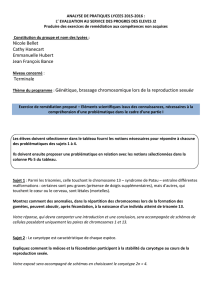

SVT_1_stabilité des espèces, variabilité des individus

Nicolas MAILLARD TS2 2004 / 2005 - Bar sur Aube http://nicolas.sup.fr

1

Thème 2 :

STABILITE ET VARIABILITE DES

GENOMES ET EVOLUTION

INTRO :

Continuité de la vie par la reproduction sexuée :

- conserve toutes les caractéristiques de l'espèce stabilité de l'espèce

- pas la copie des parents, ni identiques entre eux variabilité des individus de l'espèce.

Cellule diploïde : 2n chromosomes

Cellule haploïde : n chromosomes

Chapitre 1 :

STABILITE DES ESPECES, VARIABILITE DES

INDIVIDUS ET REPRODUCTION SEXUEE

I En quoi la reproduction sexuée est un facteur de stabilité d'une espèce ?

A : Les caractéristiques d'un cycle biologique

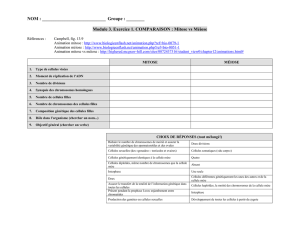

1) Comparaison des cycles de deux organismes

Nicolas MAILLARD TS2 2004 / 2005 - Bar sur Aube http://nicolas.sup.fr

2

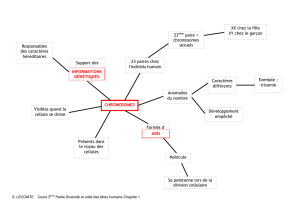

Deux phénomènes caractérisent le cycle de reproduction de toutes les espèces ou organisme à reproduction sexuée:

¤ La méiose qui produit des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes

¤ La fécondation qui produit des cellules diploïdes à partir de cellules haploïdes.

Grâce à ces deux phénomènes, il y a toujours au cours d'un cycle, alternance d'une phase diploïde et d'une phase

haploïde ce qui assure le maintient du caryotype au cours des générations

Ce qui assure la stabilité de l'espèce.

L'importance relative de ces deux phases varie selon les organismes (voir schéma)

2) Mécanisme assurant le passage de la diploïdie à l'haploïdie : la méiose

Doc. 10 p 72 voir schéma

La méiose est un ensemble de divisions successives sans interphase entre les deux. Elle produit donc 4 cellules

haploïdes à partir d'une cellule diploïde.

Le passage de la diploïdie à l'haploïdie (réduction chromatique) à lieu pendant la première division de la méiose

grâce à un comportement particulier des chromosomes pendant les trois premières phases de cette division : voir

schéma pour le détail. Les chromosomes homologues se séparent à l'anaphase 1.

Pendant la deuxième division de la méiose les deux chromatides de chacun des n chromosomes de séparent. A l'issue

de la méiose, les 4 cellules filles possèdent n chromosomes à une chromatide chacun.

3) Mécanisme assurant le passage de la l'haploïdie à diploïdie : la fécondation

p 73 voir feuilles

La fécondation est la réunion de 2 lots haploïdes des chromosomes des gamètes d'une même espèce. 2n elle

rétablie la diploïdie.

B : Des exceptions : anomalies du caryotype

1) Exemples d'une trisomie

Définition : il y a trisomie quand un chromosome surnuméraire est présent : 3 chromosomes au lieu de 2. ex :

trisomie 18.

2) Origine d'une trisomie : l'exemple de la trisomie 18

a) anomalie de la méiose (deux situations)

Première situation :

Nicolas MAILLARD TS2 2004 / 2005 - Bar sur Aube http://nicolas.sup.fr

3

Deuxième situation :

b) Fécondation : un des deux gamète a une anomalie du nombre de ses chromosomes

Origine d'une trisomie :

Des perturbations de la répartition des chromosomes au cours de la méiose (1ere ou 2eme division) conduisent à des

anomalies du nombre de chromosomes des gamètes (voir schéma).

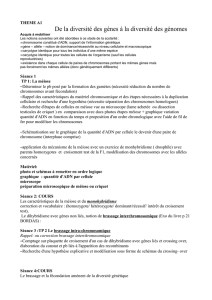

II Méiose et fécondation, facteurs de variabilité des individus d'une espèce.

A : Génotype et phénotype cf. fiche acquis de 1ere S.

Remarque : gène polymorphe : c'est un gène qui à au moins 2 de ses allèles présents dans l'espèce ≥1 %

Estimation : environ 30 000 gènes ; 7 % d'hétérozygotie en moyenne environ 2 000 gènes

B : Devenir des allèles d'un gène pendant la méiose et comportement d'un chromosome

1) Mise en évidence chez un haploïde : Sordaria

a) Type de croisement et résultats

Nicolas MAILLARD TS2 2004 / 2005 - Bar sur Aube http://nicolas.sup.fr

4

Résultat du croisement entre deux

souches de Sordaria :

- une souche à spores blanches

- une souche à spores noires

b) Interprétation des résultats

Premier cas : Les asques de types 4/4. Deux catégories dans les mêmes proportions:

4N/4B et 4B/4N.

- C'est la séparation des chromosomes homologues à l'anaphase n°1 de la méiose qui est à l'origine des asques

de type 4/4 voir schéma.

- C'est la répartition au hasard des chromosomes homologues par rapport au plan équatorial de la cellule

(métaphase n°1) suivie à l'anaphase de la séparation au hasard des 2 chromosomes homologues donc des 2

allèles du gène qui explique l'existence dans les même proportions des deux types d'asques 4/4.

Deuxième cas :

Dans ces asques, les allèles du gène n'étant pas séparés à la fin de la première division de la méiose, cela implique

que pendant cette division, des échanges se sont produits entre les deux chromosomes homologues.

c) Bilan

La diversité des asques hybrides observés révèle des possibilités de brassage du matériel chromosomique pendant

la première division de la méiose.

2) Mise en évidence chez un diploïde : le souris

Exercice 1 :

1) Chaque parent étant homozygote, il ne produit qu'une seule catégorie de gamète de génotype

g pour l'un et g+ pour l'autre. Chaque individu F1 issus de la fécondation de ces gamètes à

pour génotype

+

g

g

: il est hétérozygote et de phénotype (g+) donc seul l'allèle g+ s'exprime,

il est donc dominant, l'allèle g est récessif.

→×

+

)( de % 50

)( de % 50

1)( g

g

Fg

2) La souris blanche étant homozygote elle ne produit qu'un

seul type de gamète : que posséderont tous les individus

issus du croisement compte tenu de la récessivité de l'allèle

g, la diversité des phénotypes obtenus va révéler la

diversité des gamètes produits par les individus F1

(Tous les individus issus de ce croisement auront cet allèle

g+, un autre allèle est donné par l'autre parent.)

)(1

g

)(

g

)(

+

+

+

+

×gF

g

g

g

g

Nicolas MAILLARD TS2 2004 / 2005 - Bar sur Aube http://nicolas.sup.fr

5

3) voir schéma

C : Le brassage des gènes pendant la méiose

1) Mise en évidence = analyse de croisement

Premier cas : croisement chez les drosophiles (cf. exercice)

Exercice :

1) les deux parents sont homozygotes :

1

1

1

1

et l

l

n

n

l

l

n

n

Donc chacun ne produit qu'un seul type de gamète :

ln

par l'un et

1 1 ln

par l'autre.

Donc les individus F1 de ce croisement sont hétérozygote :

1

1

ll

n

n

et de phénotype (n, l) donc seuls les allèles n et l

s'exprimes, se sont des allèles dominants. n1 et

1l

sont donc récessifs.

2) croisement test.

3) deuxième croisement :

4)

⇒⇒

1

1

1

1

)1,1( l l

n

n

ln

un seul type de gamète :

ln 1 1

. La diversité des phénotypes obtenus révèle la diversité

des génotypes de F1.Donc F1 a dans les gamètes les génotypes

l n

;

ln 1 1

;

ln 1

;

l n 1

.

5) voir schéma

6) Ce brassage fait que les deux paires de chromosomes réagissent indépendamment.

Exos : souris :

Hypothèse :

Les deux gènes sont sur 2 paires différentes de chromosomes dans ce cas du fait du brasse inter

chromosomique, c'est-à-dire, de la disposition aléatoire des deux chromosomes homologues et du fait du

comportement indépendant des différentes paires de chromosomes, la souris F1 produit 4 types de gamètes dans

les mêmes proportions.

ce n'est pas ce que l'on observe à l'issue du croisement test donc l'hypothèse est infirmée les deux gènes

sont sur le même paire de chromosome (deux gènes liés).

2) Les mécanismes de brassage génétique pendant la méiose

Chez toutes les espèces il existe plusieurs allèles pour chaque gène et il y a hétérozygotie pour de nombreux gènes

le comportement particulier des chromosomes à la première division de la méiose est à l'origine d'un brassage

génétique.

Nouvelles combinaisons d'allèle.

La méiose est donc source de variabilité génétique

a) La brassage intra chromosomique

Il a lieu pendant la prophase 1 entre les chromosomes homologues appariés, ceux-ci s'enchevêtre puis s'échangent

des portions de chromatide : c'est le crossing over. Un allèle d'un chromosome peut alors être échangé avec l'allèle

porté par l'homologue.

Conséquences : de nouvelles combinaisons allèliques sont crées au sein de chaque chromosomes

6

6

1

/

6

100%