L’ Dénervation rénale par radiofréquence dans l’HTA résistante

12 | La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011

CoNgRèS

RÉUNIoN

ESH 2011

17-20 juin 2011

Milan

Dénervation rénale

par radiofréquence

dans l’HTA résistante

(d’après les communications de M.P. Schlaich, M.D. Esler, F. Mahfoud, C. Ott,

C. Ukena)

M. Azizi*

* Unité d’hypertension artérielle et

Inserm CIC9201, hôpital européen

Georges-Pompidou et université

Paris-Descartes, Paris.

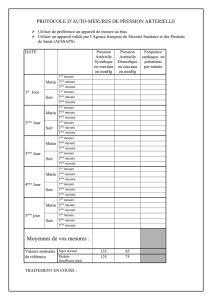

L’

hypertension artérielle (HTA) est l’un des

principaux facteurs de risque cardiovasculaire

(CV). C’est un facteur de risque fréquent : plus

du quart de la population adulte de plus de 20 ans

est hypertendue. Malgré les recommandations

concernant la prise en charge de l’HTA, le contrôle

chez les hypertendus traités reste très insuffisant.

Dans les pays occidentaux, ce dernier, défini par

une pression artérielle (PA) cible inférieure à 140 et

90 mmHg chez les patients traités, est compris entre

31 et 66 %. Cette proportion ne tient pas compte du

score de traitements (nombre de traitements anti-

hypertenseurs pris) ni de leur nature. L’HTA résistante

(HTAR) est définie dans les recommandations 2007

de l’ESH par une pression artérielle clinique supé-

rieure ou égale à 140 et/ou 90 mmHg (supérieure

ou égale à 130 et/ou 80 mmHg chez le diabétique

ou l’insuffisant rénal) chez un patient traité par

une trithérapie antihypertensive comprenant un

diurétique. Sa prévalence représenterait entre 5 et

25 % du recrutement des centres spécialisés. Les

patients ayant une HTAR sont à haut risque CV. Les

recommandations de l’ESH préconisent la prise en

charge par un centre spécialisé, un renforcement de

l’intensité des traitements (notamment diurétiques,

ainsi que l’ajout d’un antagoniste des récepteurs

minéralocorticoïdes comme la spironolactone et

celui d’antihypertenseurs centraux, etc.), l’utilisa-

tion des combinaisons d’antihypertenseurs en un

seul comprimé et un suivi renforcé, en particulier

par l’automesure tensionnelle (AMT). De nouvelles

options thérapeutiques médicamenteuses ou non

médicamenteuses sont recherchées pour les HTAR.

On voit ainsi apparaître, pour les cas d’HTAR les plus

sévères, des traitements fondés sur la stimulation

baroréflexe ou la dénervation rénale (DR). L’effica-

cité en prévention et la sécurité à long terme de ces

techniques restent encore à démontrer.

Le développement d’un cathéter spécifique, dans

le but de permettre une ablation des fibres sympa-

thiques rénales afférentes et efférentes par un

courant de radiofréquence (RF) de faible intensité

après un cathétérisme artériel sélectif de chacune

des artères rénales, a relancé la DR, approche théra-

peutique réalisée par voie chirurgicale de 1950 à

1970, puis abandonnée en raison de son taux élevé

de complications et de l’avènement des médica-

ments antihypertenseurs. Le courant de RF est

délivré consécutivement dans les 2 artères rénales

par une électrode de dispersion située à l’extrémité

d’un cathéter spécifique à usage unique, introduit par

voie transfémorale. Testée dans une étude de faisa-

bilité non contrôlée chez des hypertendus résistants

à une trithérapie antihypertensive, la DR a entraîné

une baisse importante de la PA clinique, avec un

risque faible de complications locales au point de

ponction artériel et une dissection artérielle rénale

traitée par endoprothèse.

L’efficacité antihypertensive et la sécurité de la DR

ont été évaluées dans un essai international multi-

centrique contrôlé, randomisé, ouvert (Symplicity

HTN-2). Les patients ayant une HTAR avec une PA

systolique (PAS) supérieure ou égale à 160 mmHg

malgré une trithérapie antihypertensive, un débit de

filtration glomérulaire estimé à plus de 45 ml/ mn

et une anatomie artérielle rénale favorable (1 seule

artère rénale principale pour chacun des 2 reins de

diamètre supérieur à 4 mm et de longueur supérieure

à 20 mm) ont été sélectionnés, inclus, puis rando-

misés soit dans un bras DR, soit dans un bras trai-

tement médical seul non standardisé. Le traitement

médical devait être poursuivi à l’identique pendant

6 mois dans les 2 bras. Cent quatre-vingt-dix patients

ont été inclus dans l’étude, dont 106, soit 56 %,

randomisés dans les 2 bras de l’étude (52 patients

dans le groupe DR, dont 49 [94 %] évaluables à

6 mois, et 54 patients dans le groupe contrôle, dont

51 [94 %] évaluables à 6 mois). La baisse de PAS/

PAD clinique à 6 mois (critère d’évaluation primaire)

dans le groupe DR a été de 32 ± 23/12 ± 11 mmHg,

contre 1 ± 21/0 ± 10 mmHg dans le groupe contrôle.

À 6 mois, 34 % des patients du groupe DR ont

La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011 | 13

CoNgRèS

RÉUNIoN

affi ché une PAS inférieure à 140 mmHg avec un

traitement inchangé ou légèrement allégé, et 84 %

d’entre eux ont affi ché une baisse de PAS supérieure

à 10 mmHg, contre 35 % dans le groupe contrôle.

Les résultats de la mesure ambulatoire de la pression

artérielle et de l’AMT ne sont disponibles respecti-

vement que pour 45 patients (n = 20 patients du

groupe DR, n = 25 patients du groupe contrôle)

et 72 patients inclus (n = 32 patients du groupe

DR et n = 40 patients du groupe contrôle).

L’amplitude de la baisse de PA est nettement

moindre en AMT (DR : − 20 ± 17/− 12 ± 11 versus

contrôle : + 2 ± 13/0 ± 7 mmHg) et en MAPA

(DR : − 11 ± 15/− 7 ± 11 versus contrôle : −

3 ± 19/− 1 ± 12 mmHg) entre les 2 groupes de

patients. La différence de variation de PA en MAPA

entre les 2 groupes est de 8 mmHg en PA systo-

lique. Aucun événement indésirable grave en relation

avec la DR n’est survenu au cours des 6 mois de

l’essai. Quarante-trois des 49 patients ont eu une

imagerie artérielle rénale non invasive à 6 mois, qui

ne montrait pas d’anomalie anatomique secondaire

au geste de DR. Les complications rapportées sont

des complications locales, situées au point de ponc-

tion artériel fémoral. La fonction rénale est restée

stable 6 mois après la DR. Chez 153 patients de la

cohorte initiale traités en ouvert, 4 complications

artérielles (1 dissection artérielle rénale et 3 faux

anévrismes de l’artère fémorale) ont été obser-

vées. Deux patients de cette cohorte sont décédés

(1 infarctus du myocarde et 1 mort subite) au cours

du suivi. Ces décès n’ont pas été attribués à la procé-

dure de DR par un comité de suivi des événements

indésirables indépendant.

Compte tenu du faible nombre de patients ayant

eu la DR (n = 205 au total), on ne peut tirer aucune

conclusion fi able sur la fréquence réelle des compli-

cations attendues ou non attendues liées à la procé-

dure, en particulier celles inférieures à 5 %. À l'avenir,

le risque dépendra aussi de l’entraînement à la tech-

nique du radiologue/cardiologue interventionnel et

de la sélection rigoureuse des cas.

Le devenir tensionnel à long terme demeure mal

connu. L’expérience de la DR chirurgicale a montré

que la diminution de la pression artérielle pouvait

se maintenir dans le temps, mais l’extrapolation à

la DR par radiofréquence est discutable. En effet,

la conservation des rapports anatomiques rend

possible une réinnervation sympathique, phéno-

mène bien documenté après une transplantation

rénale. Cependant, un maintien de la réduction de

PA clinique a été rapporté dans un petit sous-groupe

de patients suivis à plus long terme : − 23 mmHg

pour la systolique et − 11 mmHg pour la diastolique

à 12 mois (64 patients), − 32/− 14 mmHg à 24 mois

(18 patients). Ces données, qui ne tiennent compte

ni du nombre ni des classes de traitements anti-

hypertenseurs utilisés, sont sujettes aux biais inhé-

rents aux mesures cliniques réalisées en ouvert. Chez

les 153 patients de la cohorte traités par dénervation

en ouvert, une PA basale plus élevée et l’utilisation

d’antihypertenseurs centraux étaient signifi cative-

ment associées à une meilleure réponse tensionnelle

clinique en analyse multivariée.

Enfi n, la réponse cardiorespiratoire à l’exercice est

aussi modifi ée après une DR. Trente-sept patients

ont eu une DR bilatérale et 9 ont été assimilés au

groupe contrôle. La réponse à l’exercice a été évaluée

avant et après 3 mois de suivi. Dans le groupe DR,

la PA au repos et la pression maximale à l’exercice

après 3 mois sont signifi cativement réduites de

respectivement 31/9 mmHg et de 22/5 mmHg. La

charge à l’effort a augmenté de 4 watts alors que la

VO2max restait inchangée (+ 0,2 l/mn/kg). La PA après

2 minutes d’exercice était réduite de 29/8 mmHg par

rapport à la valeur de base. La fréquence cardiaque

au repos diminuait après la DR, mais la fréquence

cardiaque maximale à l’effort et l’augmentation de

la fréquence cardiaque n’étaient pas différentes. En

revanche, la récupération était améliorée de 4 bpm

après la dénervation. Dans le groupe contrôle, il n’y

avait aucune variation signifi cative de l’ensemble des

paramètres (pression, fréquence, charge ou venti-

lation). La DR réduit la PA au repos, mais aussi à

l’effort, et permet une meilleure récupération sans

compromettre la compétence chronotrope chez

les patients ayant une hypertension résistante. La

fréquence cardiaque au repos et la récupération

sont améliorées après la procédure.

Effet de la DR sur l’activité

du système nerveux

sympathique, le système

rénine-angiotensine,

la perfusion rénale

et l’insulinorésistance

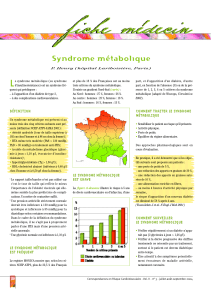

L’activité sympathique rénale a été quantifi ée par

mesure de la clairance tissulaire de la noradrénaline

au niveau rénal (évaluation du relargage tissulaire

de la noradrénaline, ou spillover, quantifi é par dilu-

tion isotopique) chez 10 patients de l’étude pilote.

Les résultats témoignent d’une diminution de

50 % de l’activité sympathique 15 à 30 jours après

la procédure. La DR module également l’activité

Annoncez

vous !

Contactez Valérie Glatin

au 01 46 67 62 77

ou faites parvenir

votre annonce par mail

14 | La Lettre du Cardiologue • n° 447 - septembre 2011

CoNgRèS

RÉUNIoN

sympathique globale de l’organisme. Cet effet est

probablement expliqué par la destruction des fibres

afférentes d’origine rénale, qui cessent de stimuler

les centres végétatifs. La mesure de l’activité sympa-

thique au niveau musculaire par microneurographie

du nerf sciatique poplité externe chez un unique

patient ayant une HTA résistante à une heptathé-

rapie a objectivé la diminution, puis une normalisa-

tion de celle-ci après 1 an de suivi. Une réduction de

la fraction rénale et totale du spillover de la nora-

drénaline et une normalisation progressive de l’acti-

vité sympathique musculaire au cours du temps ont

aussi été observées chez un patient en insuffisance

rénale terminale. Ces modifications étaient accom-

pagnées d’une baisse de la PA de 155/95 mmHg à

131/80 mmHg après 33 mois de suivi, malgré une

réduction du nombre de médicaments antihyper-

tenseurs (de 5 à 1).

Dans une étude pilote ayant inclus 8 patients qui

présentaient une hypertension résistante au trai-

tement et qui avaient bénéficié d’une DR, aucune

modification du débit plasmatique rénal n’a été

observée immédiatement et après 3 mois de suivi.

Il n’y avait pas non plus de modification de l’activité

rénine plasmatique ou de la concentration d’angio-

tensine II. En revanche, une réduction immédiate

et significative de la concentration d’aldostérone,

associée à une augmentation du rapport sodium/

potassium urinaire, a été constatée. Après 3 mois, ces

modifications n’étaient plus observées. L’excrétion

urinaire d’angiotensinogène, considérée comme un

paramètre d’activité rénale du système rénine-angio-

tensine, était très fortement réduite après 3 mois.

Enfin, des résultats très préliminaires laissent penser

que la DR peut avoir un effet bénéfique sur l’insu-

linorésistance.

Commentaires

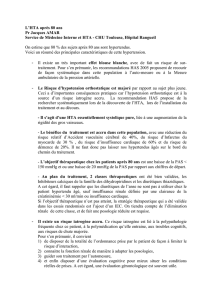

Les résultats de l’étude Symplicity HTN-2 suggèrent

un très probable effet antihypertenseur de la DR

dans une population de patients ayant une HTAR

hautement sélectionnée pour l’essai. Toutefois,

compte tenu des limitations méthodologiques

(traitement médical non standardisé) et de la possi-

bilité non écartée de biais dans l’interprétation des

résultats (essai ouvert, critère clinique de réponse

tensionnelle), il est vraisemblable que, d'une part,

cet effet est plus modeste que celui rapporté, en

particulier en situation de “vie réelle”, et surtout,

d'autre part, que l’innocuité à court et à moyen

terme de la procédure et de la DR reste à évaluer

sur un plus grand nombre de patients. Enfin, une

limite inhérente à la technique est l’impossibilité

de conclure, sur des paramètres cliniques ou para-

cliniques, au succès technique primaire de la DR

au cours et au décours immédiat de la procédure

et à moyen terme. Considérant enfin qu’aucun

résultat de morbimortalité n’est disponible, les

études publiées à ce jour doivent encore être consi-

dérées comme préliminaires, en particulier dans

le cas d'un traitement invasif. Dans l’état actuel

des connaissances, et en dehors d’un contexte de

recherche clinique, il apparaît injustifié de proposer

la procédure de DR à un patient hypertendu sans

s’être préalablement assuré :

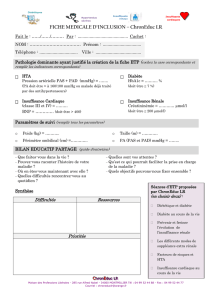

➤➤

de la vraie résistance à une trithérapie antihy-

pertensive synergique incluant un diurétique par

une AMT ou une MAPA ;

➤➤

de l’absence d’HTA secondaire après enquête

étiologique complète ;

➤➤

d’une réponse tensionnelle insuffisante après

addition de spironolactone, qui a montré un effet

du même ordre de grandeur que la DR dans l’HTA

résistante ;

➤➤ de la présence d’une anatomie artérielle rénale

favorable ;

➤➤ d’une consultation préanesthésique ;

➤➤

et, enfin, d’une consultation avec un cardiologue/

radiologue interventionnel ayant une solide expé-

rience dans le cathétérisme des artères rénales.

De nouveaux essais cliniques sont encore néces-

saires afin de situer la place de la DR dans l’arsenal

thérapeutique et d’en évaluer le rapport coût/

efficacité. ■

1

/

3

100%