Lire l'article complet

A

C

E

G

B

D

F

H

OG

OG

OG

OG

**

*

**

VG VG

VG

VD

OD

AO

La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012 | 27

Dans le respect total de l’indépendance scientifique et éditoriale.

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

Cette rubrique a été réalisée

avec le soutien institutionnel

dulaboratoire AstraZeneca

ale.ale.

Cette rubrique a été réalisée

Cette rubrique a été réalisée

Cette rubrique a été réalisée

Cette rubrique a été réalisée

avec le soutien institutionnel

avec le soutien institutionn

avec le soutien institutionne

avec le soutien institutionn

dulaboratoire AstraZeneca

oire Astra

toire Astra

toire Astra

Conception : Pr G. Steg

Coordination : Dr D. Messika-Zeitoun

Endocardite infectieuse

D. Messika-Zeitoun*

* Département de cardiologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

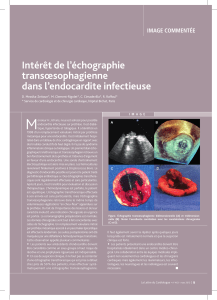

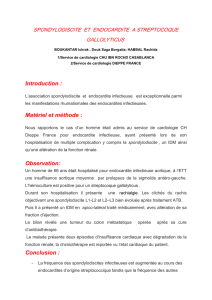

Figure 1. Végétations.

A et B : végétation aortique sur valve native aortique (A) et mitrale

(B) en échographie transœsophagienne. Noter le caractère fi liforme

des végétations mitrales (patient hospitalisé pour une endocardite

fongique).

C et D : endocardite sur bioprothèse aortique (échographie trans-

œsophagienne en mode biplan).

E et F : endocardite sur bioprothèse mitrale en échographie

trans œsophagienne bidimensionnelle (E) et tridimensionnelle

(F). L’étoile indique l’anneau prothétique mitral.

G et H : endocardite sur sonde de pacemaker au niveau ventricu-

laire en échographie transthoracique (G) et au niveau auriculaire

en échographie transœsophagienne (H). L’étoile indique la sonde

de pacemaker.

Les végétations sont des masses mobiles pédiculées ou sessiles de

taille et de mobilité variables appendues à la face ventriculaire des

valves aortiques et à la face auriculaire des feuillets mitraux. Elles

constituent un élément déterminant du diagnostic positif d’endo-

cardite. Leur risque principal est l’embolie. Les principaux facteurs

de risque embolique sont la taille de la végétation (supérieure à

10 ou 15 mm) +++, la mobilité de la végétation +++, la période des

15 premiers jours de l’infection, un antécédent embolique, la localisation mitrale plus qu’aortique et le micro-organisme (staphylocoque,

Candida, etc.). Les diagnostics différentiels (parfois impossibles sur le plan échographique, le contexte est alors déterminant) sont

les thrombi, le prolapsus avec rupture de cordage pour la localisation mitrale, le fi broélastome et les endocardites non infectieuses

comme associées au lupus/syndrome des antiphospholipides ou marastiques.

L’endocardite infectieuse est une pathologie relativement

rare (1 000 à 1 500 cas en France) qui reste grevée

d’une lourde mortalité (20 à 30 % à 30 jours),

malgré l’amélioration des méthodes diagnostiques

et de la prise en charge médicale et chirurgicale.

L’échographie est la méthode de référence. Une

échographie transœsophagienne doit être effectuée

au moindre doute et répétée quelques jours plus

tard si la suspicion clinique est forte. L’échographie

guide la prise en charge thérapeutique et constitue

un examen clé dans la surveillance des patients.

Dans cet article, nous présentons les différentes

lésions cardiaques et neurologiques (1).

28 | La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

Endocardite infectieuse

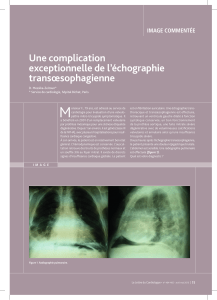

Figure 2. Abcès.

A : délabrements majeurs autour d’une bioprothèse aortique

(étoile) avec multiples logettes en communication avec

l’aorte (échographie transœsophagienne coupe petit axe).

B et C : endocardite après une intervention de Bentall (la

cavité aortique est indiquée par l’étoile). Noter l’existence

d’une collection quasi circulaire autour du tube qui, lors de

la réintervention, s’est révélé être du pus.

Les abcès correspondent à des néocavités d’origine infec-

tieuse en communication ou non avec la circulation sanguine.

Ils sont le plus souvent observés au niveau aortique et

constituent une indication chirurgicale en urgence.

Figure 3.

Perforations.

A : patient hospi-

talisé pour une

septicémie à bacilles

à Gram négatif

d’origine digestive.

Perforation de la

petite valve mitrale

dans la région de la

commissure externe.

Noter l’épaissis-

sement des feuillets

et le fl ux de couleur

traversant la zone

infectée. À droite,

la perforation est

clairement visible

en échographie

transœsophagienne

tridimensionnelle

(vue chirurgicale :

l’aorte est en haut,

la commissure

externe, à gauche, la

commissure interne,

à droite).

B : volumineuse masse bourgeonnante dans la région interne de la valve également perforée, en échographie transœsophagienne

bidimensionnelle et tridimensionnelle. Les régurgitations de localisation commissurale doivent systématiquement évoquer une

origine infectieuse.

A

**

B

**

C

**

A

OG

VG

B

OG

VG

La Lettre du Cardiologue • n° 456 - juin 2012 | 29

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

UNE PATHOLOGIE

EN IMAGES

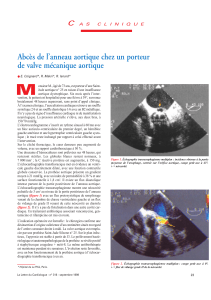

Figure 4. Anévrismes.

Endocardite aortique compliquée d’une

lésion de jet sur la valve mitrale avec faux

anévrisme, lui-même perforé. La fl èche

indique les végétations aortiques avec

une fuite associée importante par perfo-

ration et un prolapsus de la sigmoïde

antérodroite. Le jet est dirigé vers la

grande valve mitrale également secon-

dairement infectée avec constitution d’un

faux anévrisme (étoile). Cet anévrisme,

lui-même perforé, est à l’origine d’une

régurgitation mitrale importante.

Figure 5. Désinsertion.

Prothèse aortique

mécanique désinsérée

avec mouvement de

bascule. Noter en A la

prothèse en position

normale et en B, sa

bascule dans l’aorte

en systole (échographie

transœsophagienne

incidence grand axe

à 120°).

Figure 6. Complications neurologiques.

A : IRM ; séquence T2* ; microsaignements

(fl èches noires).

B et C : ARM coupes axiales et sagittales

suggérant la présence d’un anévrisme

mycotique au niveau du microsaignement

frontal gauche (fl èches blanches).

D : confi rmation à l’artériographie de l’ané-

vrisme mycotique (d’après I. Klein, B. Iung,

M. Wolff et al. Silent T2* cerebral microbleeds:

a potential new imaging clue in infective

endocarditis. Neurology 2007;68:2043).

Les complications neurologiques font partie

des complications les plus redoutables de

l’endocardite infectieuse. Elles peuvent être

de type et de sévérité variables : embolie

(AVC ischémique), hémorragie intrapara-

chymenteuse ou méningée, faux

anévrisme mycosique, etc.

Référence

bibliographique

1. Habib G, Hoen B, Tornos P et al.

Guidelines on the prevention, diagnosis,

and treatment of infective endocarditis (new

version 2009): the Task Force on the Prevention,

Diagnosis, and Treatment of Infective Endocarditis of

the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J

2009;30:2369-413.

A

C

B

D

OG

VG

Ao

*

A B

OG

Ao

VG

1

/

3

100%