Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009

228

dossier thématique

Stéatohépatite métabolique :

comment la diagnostiquer ?

How to diagnose the nonalcoholic fatty liver disease?

Maud Lemoine, Lawrence Serfaty*

* Service d’hépatologie,

hôpital Saint-Antoine, Paris.

© La Lettre de l’hépato-

gastroentérologue 2009;3(XII).

L

a stéatose hépatique non alcoolique, ou non-

alcoholic fatty liver disease (NAFLD) dans le voca-

bulaire anglo-saxon, est devenue une cause très

fréquente de maladie chronique du foie compte tenu

de la prévalence croissante du surpoids et de l’obésité

dans le monde. Survenant le plus souvent chez des

malades sourant de syndrome métabolique en dehors

de toute consommation excessive d’alcool, la stéa-

tose non alcoolique, également appelée stéatopathie

dysmétabolique, est désormais considérée comme la

manifestation de ce syndrome. Elle existe principa-

lement sous deux formes : la stéatose pure, souvent

bénigne, et la stéatohépatite, ou nonalcoholic stea-

tohepatitis (NASH), qui est une cause de plus en plus

fréquente de brose, de cirrhose et d’hépatocarcinome.

En pratique clinique, il est important de diagnostiquer

les malades à risque de stéatose dysmétabolique, et

plus encore de distinguer les patients ayant une stéa-

tose simple de ceux ayant une stéatohépatite avec

des lésions de brose qui conditionnent le pronostic.

Le diagnostic de stéatopathie dysmétabolique ainsi

que l’évaluation de sa sévérité sont histologiques et

reposent donc sur la biopsie du foie. Toutefois, cet exa-

men est invasif et onéreux, ce qui justie la recherche

de méthodes diagnostiques non invasives. Celles-ci

n’ont pas la précision d’une analyse histologique, mais

pourraient aider à mieux sélectionner les patients can-

didats à la biopsie.

Pourquoi faire le diagnostic

de stéatopathie métabolique ?

La NAFLD occupe une place de plus en plus impor-

tante dans l’activité des services d’hépatogastro-

entérologie, en raison de la forte augmentation du

nombre de sujets obèses au cours des vingt dernières

années et de la mise en évidence du rôle délétère du

syndrome d’insulinorésistance sur les tissus périphé-

riques, dont le foie. Elle est devenue, dans certains

pays occidentalisés, la première cause de maladie

chronique du foie. Aux États-Unis, sa prévalence est

estimée entre 20 et 30 % dans la population générale,

avec une prévalence de la NASH évaluée à 5 % (1). Elle

est également en augmentation chez l’enfant et chez

l’adolescent. Chez les patients ayant une surcharge

pondérale modérée ou sévère, la prévalence de la

NASH histologiquement prouvée serait de 42 %. Dans

une série de 195 patients obèses, Abrams et al. ont

montré que la prévalence de la NASH était de 36,4 %

et que, parmi ces derniers patients, 12 % avaient des

lésions de brose sévère (2).

Fréquemment associée à une insulinorésistance indé-

pendamment du surpoids, la stéatose hépatique non

alcoolique est considérée comme la manifestation

hépatique du syndrome métabolique. Celui-ci est

déni par l’association d’une obésité centrale, d’une

hypertension artérielle, d’une hypertriglycéridémie,

d’un HDL-cholestérol bas et d’une intolérance au

»

La stéatose hépatique non alcoolique, ou stéatopathie

dysmétabolique, existe sous deux formes : la stéatose simple,

d’évolution bénigne, et la stéatohépatite (NASH), qui peut se

compliquer d’une fibrose, d’une cirrhose et d’un cancer.

»

Seule la biopsie hépatique permet de distinguer les patients ayant

des lésions de stéatohépatite de ceux ayant une stéatose simple. Il

n’existe pas encore de recommandations quant à ses indications. Elle

paraît justifiée en l’absence d’amélioration des anomalies biologiques

hépatiques malgré les mesures hygiénodiététiques et le contrôle

des perturbations métaboliques.

» La place des tests non invasifs (élastométrie hépatique, NashTest®

et FibroTest®) pour le diagnostic et l’évaluation de la sévérité de la

stéatohépatite reste à définir.

Mots-clés : Stéatopathie dysmétabolique – Biopsie hépatique –

Marqueurs non invasifs de brose.

Keywords: Nonalcoholic fatty liver disease – Liver biopsy – Non invasive

markers .

Points forts

>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009

229

Stéatohépatite métabolique : comment la diagnostiquer ?

glucose, voire d’un diabète de type 2 (tableau). Le

syndrome métabolique touche environ 25 % de la

population aux États-Unis, avec des chires presque

similaires en France selon l’âge, le sexe et l’origine

géographique.

Alors que la stéatose pure est une lésion bénigne, son

association à des lésions inammatoires, dénissant la

NASH, peut évoluer vers la cirrhose dans 10 à 15 % des

cas, avec un risque de complications, et en particulier

d’hépatocarcinome. Plusieurs études épidémiologiques

ont suggéré un lien entre insulinorésistance, cirrhose

et carcinome hépatocellulaire. La prévalence du carci-

nome hépatocellulaire est plus élevée chez les patients

obèses et chez les diabétiques de type 2 que dans la

population générale. Plusieurs études ont également

montré que les patients ayant une NASH avaient un

taux de survie plus faible (3). Le travail de Ong et al.

basé sur les données de la NHANES III a montré une

mortalité globale et une mortalité d’origine hépatique

plus élevées chez les patients ayant une stéatopathie

dysmétabolique que chez ceux n’ayant pas de maladie

du foie (4). Aussi, l’indication de transplantation hépa-

tique pour cirrhose d’origine dysmétabolique est en

augmentation en France et aux États-Unis (10 % des

indications de transplantation aux États-Unis).

Au regard des données épidémiologiques et des risques

évolutifs liés à cette hépatopathie, poser le diagnostic

de NAFLD, et en particulier celui de NASH, est impor-

tant en termes de santé publique. Ce diagnostic per-

met la mise en œuvre de règles hygiénodiététiques

et thérapeutiques pour le contrôle non seulement de

la maladie hépatique mais aussi des comorbidités qui

lui sont associées.

Quand doit être évoqué

le diagnostic ?

Le diagnostic est le plus souvent posé à l’occasion de

l’exploration d’anomalies chroniques de la biologie

hépatique, ou lors de la découverte fortuite d’une hépa-

tomégalie hyperéchogène chez des patients ayant un

surpoids ou un authentique syndrome métabolique

sans consommation excessive d’alcool et sans autres

causes de maladie chronique du foie. En dehors de la

cirrhose, aucun symptôme n’est relevé, l’hépatomé-

galie est inconstante et les seules anomalies cliniques

sont en général celles du syndrome métabolique (HTA,

obésité abdominale). Bien plus que le surpoids estimé

par l’indice de masse corporelle, c’est l’épaisseur de la

graisse abdominale, métaboliquement active, qui doit

sensibiliser le clinicien.

D’un point de vue biologique, le diagnostic doit être

évoqué devant des anomalies persistantes des tests

hépatiques, après avoir éliminé toutes les autres causes

d’hépatopathie chronique, en particulier si ces anoma-

lies sont associées à des troubles du métabolisme glu-

cidique et/ou lipidique et/ou à une insulinorésistance. Il

s’agit le plus souvent d’une augmentation modérée des

transaminases et/ou d’une élévation isolée de la γGT.

Dans une étude prospective française incluant

272 patients ayant une élévation chronique des transa-

minases, des lésions de stéatose non alcoolique étaient

retrouvées dans près de 60 % des cas (26,8 % avaient

des lésions de stéatose et 32,7 % une NASH) [5]. Les

transaminases dépassent exceptionnellement cinq

fois la normale. La normalité des transaminases n’éli-

mine pas le diagnostic, en particulier pour les patients

hypertendus et insulino résistants, chez qui une NAFLD

est retrouvée dans un tiers des cas malgré des tran-

saminases normales (6). D’autres études ont montré

que la normalité des transaminases ne garantissait pas

l’absence de lésions hépatiques.

En l’absence de syndrome métabolique, les anomalies

lipidiques et/ou glucidiques favorisent la stéatose. Dans

une étude récente incluant 1 909 patients hyperlipé-

miques et 925 donneurs de sang, il a été montré, à partir

de marqueurs non invasifs, que 30 % des patients hyper-

lipémiques avaient une stéatose, 7 % une NASH et 3 %

des lésions de brose (7). Dans cette même étude, la

prévalence de ces lésions hépatiques était plus élevée

chez les patients ayant au moins deux critères du syn-

drome métabolique et, en particulier, chez les sujets

diabétiques et hyperlipémiques, pour qui la prévalence

de la stéatose était estimée à 66 %, celle de la NASH à

24 % et celle de la brose avancée à 6 %.

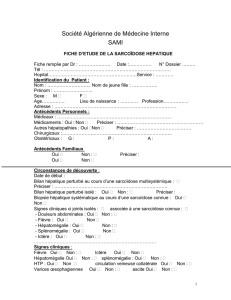

Tableau. Dénition du syndrome métabolique selon la Fédération internationale du diabète (2005).

Il existe un syndrome métabolique en cas de présence

d’au moins trois des cinq critères suivants

Obésité abdominale évaluée par le tour de taille

Hommes

Femmes

≥ 94 cm

≥ 80 cm

Pression artérielle

ou HTA traitée

≥ 130 / ≥ 85 mmHg

Glycémie à jeun

ou diabète de type 2 traité

≥ 5,6 mmol/l

Triglycérides ≥ 1,7 mmol/l

HDL-cholestérol

Hommes

Femmes

≤ 1 mmol/l

≤ 1,3 mmol/l

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009

230

dossier thématique

La résistance à l’insuline est considérée comme l’élé-

ment central dans le développement de la stéatose.

Indépendamment du surpoids ou du syndrome méta-

bolique, l’insulinorésistance peut être à l’origine d’une

stéatose. Ainsi, l’insulinorésistance représente un élé-

ment important pour le diagnostic de stéatose dysméta-

bolique. Elle peut se mesurer simplement par l’index de

HOMA (Homeostasis Model Assessment), obtenu à partir

d’un relevé à jeun de l’insulinémie et de la glycémie

(insulinémie x glycémie/22,5). Un index supérieur à 3

signe l’existence d’une insulinorésistance.

La découverte d’un foie hyperéchogène sur des exa-

mens d’imagerie doit également faire évoquer le

diagnostic. La stéatose pouvant être observée dans

beaucoup de maladies chroniques du foie, et en par-

ticulier celles liées à une consommation abusive d’al-

cool. Il est essentiel d’éliminer toutes les autres causes

d’hépatopathie chronique et d’évaluer avec précision la

consommation quotidienne d’alcool. On rappelle que,

selon l’Organisation mondiale de la santé, une consom-

mation d’alcool est à faible risque si elle reste inférieure

à 10 g/j chez les femmes et à 20 g/j chez les hommes.

Le diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique

sera donc évoqué en cas d’anomalies persistantes

des tests hépatiques chez des patients ayant un ou

plusieurs critères du syndrome métabolique ou chez

des patients ayant une insulinorésistance. Une fois le

diagnostic de NAFLD évoqué, il est dicile en pratique

clinique de distinguer les patients ayant une stéatose

isolée de ceux ayant des lésions de stéatobrose.

Seule la biopsie peut formellement diérencier ces

deux sous-groupes pathologiques.

De la stéatose pure

à la stéatohépatite :

un diagnostic histologique

La stéatose hépatique non alcoolique désigne un

spectre d’entités histologiques allant de la stéatose

simple à la stéatohépatite avec ou sans brose. Les

lésions histologiques sont très proches de celles

observées au cours de la maladie alcoolique du foie.

Cependant, au cours de la stéatose métabolique, l’ac-

tivité nécrotico-inammatoire et la brose sont moins

intenses, les corps de Mallory plus rares et les noyaux

glycogéniques plus fréquents. La stéatose hépatique

est habituellement macrovacuolaire, sous forme de

larges gouttelettes lipidiques de triglycérides refoulant

le noyau en périphérie (gure 1). Elle est quantiée

en pourcentage. Une stéatose pure touchant entre

1 et 5 % des hépatocytes est en général considérée

comme physiologique. La NASH se dénit par l’asso-

ciation d’une stéatose et de lésions nécrotico-inam-

matoires associées à une ballonisation hépatocytaire

(8). L’inammation est souvent mixte, faite d’un inltrat

lymphocytaire ou neutrophile. Les corps de Mallory,

agrégats de cytokératine dans le cytoplasme, ne sont

pas constamment observés.

La biopsie est donc le gold-standard pour le diagnostic

de NAFLD. Elle est cependant associée à des risques

de complications et à des erreurs d’échantillonnage.

La valeur prédictive négative de la biopsie pour le

diagnostic de NASH est estimée à 74 % (9).

Quand doit être envisagée

la biopsie ?

L’intérêt de la biopsie hépatique reste débattu, car il

s’agit d’un examen invasif et cher pour le diagnostic

d’une maladie vis-à-vis de laquelle les moyens théra-

peutiques restent encore limités et peu efficaces aux

yeux de beaucoup de praticiens. Bien que rares, les

complications attribuées à la biopsie limitent sa réali-

sation et son acceptation aussi bien par le malade que

par le médecin. La littérature rapporte en effet une

Figure 1. La stéatose est le critère histologique essentiel au diagnostic. La stéatose hépatique non alcoolique, ou

NAFLD, regroupe deux entités : la stéatose pure et la stéato hépatite, dénie par l’association d’une stéatose et de

lésions inammatoires.

La fibrose est une complication

de la stéatose hépatique non alcoolique, mais elle

n’est pas un critère diagnostique.

Stéatose hépatique non alcoolique

ou stéatopathie métabolique

(nonalcoholic fatty liver disease)

Stéatohépatite non alcoolique

(nonalcoholic steatohepatitis)

NASH

Stéatose

+ lésions inflammatoires

+ souffrance hépatocytaire :

– ballonisation hépatocytaire

– infiltrat inflammatoire

– nécrose hépatocytaire

Stéatose pure

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIII - n° 6 - novembre-décembre 2009

231

Stéatohépatite métabolique : comment la diagnostiquer ?

morbidité de 1/1 000 et une mortalité de 1/10 000.

Dans tous les cas, il semble légitime de proposer

une biopsie hépatique aux patients dont les tests

hépatiques révèlent des anomalies inexpliquées. La

biopsie est sujette à discussion lorsque le diagnostic

de stéatopathie dysmétabolique apparaît évident

chez un patient présentant les anomalies métabo-

liques décrites précédemment et une perturbation

des tests hépatiques. Dans ce cas, l’indication de la

biopsie peut être rediscutée en l’absence d’amélio-

ration de la biologie hépatique ou de correction des

anomalies métaboliques après initiation de règles

hygiénodiététiques. Aucune recommandation n’est

définie en matière de diagnostic non invasif au cours

de la stéatose métabolique.

Place des examens non invasifs

pour le diagnostic

et l’évaluation de la sévérité

de la stéatose hépatique

non alcoolique

Imagerie : échographie, scanner

Dans une petite série de malades ayant subi simulta-

nément une biopsie hépatique, une échographie, un

scanner et une imagerie par résonance magnétique

(IRM), Saadeh et al. ont évalué les performances de ces

examens radiologiques pour le diagnostic de stéatose

hépatique, et plus particulièrement leur capacité à dis-

criminer stéatose pure et NASH (10). Dans cette étude,

l’échographie et le scanner avaient une excellente

sensibilité pour le diagnostic de stéatose supérieure à

33 % (respectivement 100 % et 93 %), avec des valeurs

prédictives positives respectivement de 62 % et 72 %.

Cependant, aucun de ces examens n’était capable de

distinguer la NASH de la stéatose pure. Ainsi, on retien-

dra qu’une imagerie hépatique normale n’élimine pas

le diagnostic de stéatose métabolique dans la mesure

où ces examens sont performants pour des lésions

de stéatose de plus de 33 %. À ce jour, l’imagerie per-

met seulement une orientation diagnostique. D’autres

techniques non validées, comme l’IRM de diusion,

pourraient être prometteuses pour l’évaluation radio-

logique de la brose.

Facteurs cliniques et biologiques

prédictifs de NASH et de brose

Plusieurs études ont tenté d’identier des facteurs pré-

dictifs de stéatohépatite et de brose. Ces études ont

montré qu’un âge ≥ 50 ans, un indice de masse corpo-

relle ≥ 30 kg/m

2

, l’existence d’un diabète, un rapport

ASAT/ALAT ≥ 1, une hypertriglycéridémie ≥ 1,7 mmol/l

et une HTA étaient prédictifs de brose. Dans l’étude

de Abrams et al., l’hypertriglycéridémie et l’existence

d’un diabète étaient étroitement associées à la présence

et à la sévérité des lésions de brose. Cependant, la

valeur prédictive médiocre de ces paramètres incite

à rechercher d’autres marqueurs. Certaines cytokines

pro-inammatoires (TNFα, IL-8) ou certaines adipokines,

cytokines produites par le tissu adipeux (adiponectine,

leptine, IL-6), ont été proposées comme marqueurs de

sévérité hépatique, compte tenu de leurs eets sur l’in-

sulinosensibilité, l’inammation et peut-être la brose.

Au cours de l’obésité, du diabète ou de l’insulinorésis-

tance, les taux sanguins d’adiponectine sont diminués,

alors que ceux de leptine et de TNFα sont augmentés.

Une étude australienne a suggéré que la baisse des

taux circulants d’adiponectine était prédictive de NASH

chez les patients ayant une stéatose dysmétabolique.

Selon un travail réalisé par notre équipe, le HOMA > 3

associé à un rapport adiponectine/leptine < 1,4 per-

mettrait de discriminer les patients ayant une NASH

de ceux ayant une stéatose pure (11). Cependant, ces

molécules ne peuvent pas être dosées en routine, ce qui

limite leur utilisation comme marqueur diagnostique

ou pronostique. Le dosage de l’acide hyaluronique et

celui du collagène IV restent des outils biochimiques

intéressants en tant que marqueurs indirects de brose.

Place de l’élastométrie (FibroScan®)

pour le diagnostic de brose

au cours de la NAFLD

Mesure non invasive de la fibrose hépatique, le

FibroScan® (gure 2) a été évalué pour le diagnostic

de brose au cours de la NASH. Peu de travaux sont

disponibles (5, 12), et un seul est actuellement publié

(12). Ce travail a été réalisé par une équipe japonaise

chez 97 patients ayant une stéatose hépatique non

alcoolique histologiquement prouvée. Les valeurs

d’élastométrie étaient associées au stade de brose

selon la classification de Brunt. Pour le diagnostic

de brose signicative, la valeur seuil était de 8 kPa

(gure 3). L’étude prospective espagnole de Marin et al.,

incluant 110 malades avec NAFLD, montre de bonnes

performances du FibroScan® pour le diagnostic de

brose, avec une AUROC à 0,97 pour le diagnostic de

cirrhose. D’autres études non encore publiées retrou-

vent des résultats analogues (de Lédinghen et al., AGA,

2006). L’étude de Mahmoudi et al. menée à l’hôpital

Jean-Verdier (Bondy) sur une série de 92 patients a

retrouvé également de bonnes performances du

FibroScan

®

pour le diagnostic de brose au cours de

la NASH. L’inconvénient principal du FibroScan

®

est son

dossier thématique

taux d’échec plus élevé chez les malades obèses (entre

5 et 30 % selon les séries). Une sonde spéciale pour les

patients obèses est à l’étude.

FibroTest®, ActiTest®, NashTest®

L’étude de Poynard et al. a évalué la valeur diagnos-

tique de marqueurs biochimiques (NashTest®) pour

le diagnostic de NASH au cours de la stéatose non

alcoolique (13). Il s’agit d’une combinaison de dix

marqueurs (α2-macroglobuline, haptoglobine, apo-

lipoprotéine A1, bilirubine totale, γGT, ASAT, ALAT,

glycémie à jeun, triglycérides, cholestérol) ajustés

sur l’âge, le sexe, le poids et la taille du patient (www.

biopredictive.com/services/tests/nashtest). Le dia-

gnostic est exprimé en trois classes : N0, pas de NASH ;

N1, NASH possible ; N2, NASH certaine (gure 5). Ce

test n’est pas réalisable en cas d’hémolyse, d’hépa-

tite aiguë, d’inammation aiguë ou de cholestase,

et il n’est pas validé chez les patients transplantés.

Pour évaluer l’existence et l’intensité des lésions de

stéatose, le SteatoTest

®

(Biopredictive) a également

été validé au cours de la stéatose non alcoolique.

La sévérité de la stéatose est exprimée en quatre

classes (S0-S4), les classes S3 et S4 correspondant à

une stéatose de plus de 33 %, c’est-à-dire un seuil à

partir duquel l’échographie dépiste aussi la stéatose

avec une excellente sensibilité. Le FibroTest® a éga-

lement été validé pour le diagnostic de brose au

cours de la stéatose hépatique non alcoolique avec

de bonnes performances diagnostiques, en particulier

pour le diagnostic de brose en pont ou de cirrhose

(gure 4) [14].

Quand surseoir à la biopsie ?

Beaucoup de raisons conduisent à éviter la biop-

sie. Outre son caractère invasif et ses complications

potentielles, c’est un examen cher, limité par le risque

d’erreurs d’échantillonnage (9). Au cours de l’hépa-

tite C, Poynard et al. ont suggéré que les marqueurs

biochimiques seraient moins souvent source d’er-

reurs qu’une biopsie de petite taille ou fragmentée

pour l’évaluation de la fibrose. Pour ces différentes

raisons, beaucoup de marqueurs indirects ont été

proposés pour le diagnostic de NASH afin de discri-

miner les patients ayant une stéatose pure des autres

ayant une NASH, candidats à la biopsie. Les tests non

invasifs, précédemment cités, sont intéressants mais

ne suffisent pas à remplacer l’analyse histologique.

À ce jour, la biopsie hépatique reste le gold-standard

pour le diagnostic de stéatopathie dysmétabolique.

Figure 2. Mesure non invasive de la brose hépatique par élastométrie : FibroScan® (Echosens, Paris).

Figure 3. Valeurs d’élastométrie en fonction de la sévérité de la brose chez 97 patients ayant une NAFLD histolo-

giquement prouvée (d’après Yoneda et al. Gut 2007).

Élasticité (kPa) IC95

F0 4,850 ± 0,893 4,406-5,294

F1 7,382 ± 2,432 6,439-8,325

F2 9,283 ± 3,492 7,809-10,758

F3 13,333 ± 4,712 10,990-15,677

F4 25,344 ± 6,058 20,687-30,001

F0 F1 F2 F3 F4

Stade de fibrose

Élasticité (kPa)

0

30

20

10

40

Figure 4. Performances diagnostiques du FibroTest® pour le diagnostic de brose avancée (AUROC : 0,81) [A] ou de

brose en pont ou cirrhose (AUROC : 0,88) [B] (d’après Ratziu et al.).

0,00 0,500,25

A

Spécificité

Sensibilité

0,75 1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00 0,500,25

B

Spécificité

Sensibilité

0,75 1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

6

6

1

/

6

100%