L é c h o s d e s ...

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009

40

40

échos des congrès

LE VÉCU DE LA PRISE EN CHARGE

DE LA NEUTROPÉNIE FÉBRILE

D’après Noël Milpied (Pessac, Bordeaux)

La première édition des États généraux de

la neutropénie fébrile (NF) organisée par le

laboratoire Amgen s’est déroulée le 26 sep-

tembre 2008 dans le site très prestigieux de

la Bibliothèque nationale de France, à Paris.

Ces États généraux avaient pour objectif de

faire un état des lieux sur la prise en charge de

la NF en France, dans la pratique quotidienne

des cliniciens hématologues et des cancéro-

logues et non pas dans le cadre de protocoles

ou d’essais thérapeutiques. En effet, étant

tous confrontés à la survenue d’une NF et à

ses complications, ils prescrivent des facteurs

de croissance hématopoïétiques, sans que les

modalités optimales de cette prise en charge

soient précisément établies. L’objectif de cette

manifestation était donc de faire progresser

et d’harmoniser les bonnes pratiques de la

prise en charge de la neutropénie fébrile à

partir de l’expérience d’experts et de l’analyse

des résultats recueillis lors de douze ateliers

régionaux. Ont ainsi été recueillies des don-

nées précises sur les pratiques quotidiennes

de plus de 150 praticiens confrontés à des cas

cliniques de patients atteints de lymphomes

ou de tumeurs solides. Les échanges ont mis

en évidence une diversité des attitudes par

rapport à la prévention de la neutropénie

fébrile, et notamment à l’utilisation des fac-

teurs de croissance hématopoïétiques : indi-

cations, modalités, durées de traitement.

Dégager un consensus de prise en charge

de la NF se révélait donc nécessaire. Cette

harmonisation pourra ainsi permettre d’ap-

porter des réponses à certaines questions

et une véritable plus-value dans la prise en

charge de nos patients.

Par ailleurs, cette session spéciale a apporté

des réponses quant :

à la prise en charge aux urgences de la

✓

NF, à partir d’une enquête réalisée auprès

d’urgentistes dans ce cadre spécifi que ;

au coût de cette prise en charge ; ✓

aux recommandations d’utilisation des

✓

facteurs de croissance hématopoïétiques

en pratique quotidienne et à la façon dont

pourraient évoluer ces recommandations.

La synthèse des pratiques de prise en charge

de la NF chimio-induite et des recommanda-

tions qui a été apportée par le conseil scien-

tifi que de ces États généraux fait l’objet de

cet article.

NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET HÉMOPATHIES

LYMPHOÏDES

D’après Philippe Solal-Céligny (centre Jean-

Bernard, Le Mans)

Les modalités de prévention de la NF

✔

sont très variables

À partir d’un cas clinique d’un patient âgé de

73 ans, avec un état général conservé et une

fonction rénale normale, pris en charge pour

un lymphome diffus à grandes cellules de

stade III et traité par un protocole classique

R-CHOP-21, un premier constat s’impose :

l’estimation de l’incidence des épisodes

attendus de NF est très disparate, entre 10 %

et 40 %, d’après les hématologues interro-

gés. De nombreuses causes concourent à

expliquer cette diversité d’appréciation. Tout

d’abord, la défi nition consensuelle de la NF

est récente : il s’agit d’une fi èvre à 38,5 °C en

une prise ou supérieure à 38 °C lors de trois

prises en moins de 24 heures, associées à

un taux de PNN à 500 ou à une leucopénie

inférieure à 1 000, ou encore à un taux de

PNN inférieur à 1 000 sachant qu’il y a un

risque que ce taux diminue encore. Un autre

problème est celui de l’hétérogénéité des

patients traités : les données sont différentes

selon que l’on se place dans le cadre d’essais

cliniques, d’observatoires ou d’études

rétrospectives. Généralement, les données

des essais cliniques sont minorées, compte

tenu de la sélection des patients inclus dans

Les États généraux

de la neutropénie fébrile

A. Ponzio-Prion*

* Institut Gustave-Roussy, Villejuif.

41

41

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009

Les États généraux de la neutropénie fébrile

les essais. D’autres facteurs entrent en jeu :

le nombre de lignes de traitements préa-

lables jouant un rôle important dans cette

incidence ; l’association à une radiothérapie

concomitante ou préalable ; l’utilisation de

G-CSF ou non, et avec quelle intention (en

prévention primaire ou secondaire) ; enfi n, la

politique du centre d’exercice vis-à-vis d’une

NF (report de cure, réduction de dose, etc.)

est une variable non négligeable.

Quant à la prévention de la NF, les recom-

mandations de l’ASCO en matière de pro-

phylaxie primaire par G-CSF sont rappelées :

indication d’un facteur de croissance héma-

topoïétique si l’incidence attendue de sur-

venue d’une NF est supérieure à 20 %, ou

lorsque le risque est moindre, mais que des

facteurs de risque tels que les traitements

antérieurs multiples, les irradiations éten-

dues, les protocoles de chimio-radiothéra-

pie, l’infi ltration médullaire, la dénutrition, la

présence d’une infection, le stade avancé de

la maladie et la présence d’une comorbidité

grave sont associés. Enfi n, et toujours selon

ces recommandations, le traitement d’un

patient âgé atteint d’un lymphome malin

non hodgkinien (LMNH) par un protocole

CHOP ou similaire constitue une indication

à la prophylaxie primaire.

En effet, l’incidence de la neutropénie de

grade 3-4 est de 65 % et celle des infec-

tions, de 27 %, selon une étude récente de

D.O. Persky et al. (1). Le risque est majoré

par l’instauration du rituximab, et lors du

premier cycle du fait de la lyse tumorale

importante à ce stade, comme l’avait déjà

indiqué Bertrand Coiffi er. Un site Internet,

www.toxcalculator.com, permet de prévoir le

risque de NF et d’orienter ainsi les modalités

de cette prévention. Cet outil utilisé par les

hématologues allemands pourrait s’avérer

très utile en pratique.

Une méta-analyse de la Cochrane Library,

portant sur 12 essais randomisés et

1 823 patients a permis de mettre en évi-

dence le bénéfi ce de l’utilisation des fac-

teurs de croissance hématopoïétiques dans

le traitement des lymphomes avec un impact

majeur sur la réduction des neutropénies de

grade 3-4 (RR : 0,67 [0,60-0,73]), des NF (RR :

0,74 [0,62-0.89]) et des infections sévères

(RR : 0,74 [0,64-0,85]) ; en revanche, sans

infl uence sur la survie globale, la survie sans

progression et la mortalité infectieuse (2).

Quant au type de G-CSF prescrit en prati-

que quotidienne, les réponses des médecins

interrogés à propos du cas clinique proposé

révèlent que les praticiens (55 % d’entre eux)

utilisent en majorité des G-CSF classiques.

Or, une étude a souligné l’avantage, certes

non signifi catif, de l’utilisation du pegfi lgras-

tim par rapport au fi lgrastim lors d’un traite-

ment par R-CHOP-14 sur le nombre de cycles

administrés et la fréquence des réductions

de doses, permettant respect de la dose-

intensité (3), celui-ci ayant une infl uence

bénéfi que sur la survie.

Il ressort également de l’enquête que les

modalités d’utilisation des G-CSF classiques

sont très variables : instauration du traite-

ment entre le 4e et le 8e jour (majoritairement

au 6

e

jour), durée d’administration de 6 à

10 jours (majoritairement pendant 6 jours).

Les données de la littérature démontrent

que l’apparition du nadir est retardée avec le

délai d’administration du G-CSF et qu’il serait

préférable de commencer le traitement à J4.

Quant à la durée optimale de traitement, elle

est encore méconnue.

L’utilisation du pegfi lgrastim permettrait

d’optimiser la prévention en évitant des

pratiques peu effi caces, du fait des moda-

lités de prescriptions de G-CSF classiques

encore mal précisées.

NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET CANCERS

BRONCHO-PULMONAIRES

D’après Christos Chouaid (CHU Saint-

Antoine, Paris)

Dans le cadre des cancers broncho-pulmo-

naires, les facteurs de risque de survenue

d’une NF sont comparables à ceux rencon-

trés lors du traitement des patients atteints

d’hémopathies lymphoïdes. À ces facteurs de

risque s’ajoutent le terrain souvent fragilisé

de ces patients et d’autres facteurs de risque

hématologique associés tels que le nadir au

premier cycle, le taux d’hémoglobine, une

lymphopénie initiale inférieure à 700 ou une

lymphopénie inférieure à 500 à J5, lors du

cycle précédent (4). Chez ces patients, il sem-

ble que la NF survienne plus volontiers lors

des premiers cycles et représente 65 % des

hospitalisations durant les 2 premiers cycles.

Pourtant, d’après l’étude de J. Crawford et

al. (5), la prévention est simple et très effi -

cace, avec une réduction signifi cative du taux

de NF (70 % versus 40 % [p < 0,001]), de sa

durée (6 jours versus 1 jour), et une réduc-

tion de moitié des épisodes d’infections,

d’utilisation des antibiotiques et des jour-

nées d’hospitalisations. L’effi cacité du peg-

fi lgrastim paraît ainsi au moins équivalente

à celle des G-CSF classiques selon plusieurs

études et une méta-analyse (6-8).

L’incidence des NF chez ces patients est fré-

quente avec les protocoles de chimiothérapie

classiquement utilisés, notamment dans le

traitement des cancers bronchiques à petites

cellules mais aussi non à petites cellules,

d’autant plus que s’ajoutent progressive-

ment de nouveaux agents thérapeutiques qui

accentuent le risque (bévacizumab, erlotinib,

cétuximab, etc.). Il est donc très important

d’appréhender ce risque et d’en assurer la

prophylaxie de façon homogène, simple et

effi cace.

NEUTROPÉNIES FÉBRILES ET CANCERS

DU SEIN

D’après Étienne Brain (centre René-

Huguenin, Saint-Cloud) et Joseph Gligorov

(AP-HP-Tenon, Paris)

En ce qui concerne les cancers du sein, l’in-

cidence des NF chimio-induites est là encore

très élevée et celle des complications infec-

tieuses est liée à l’âge élevé, un état général

altéré, la survenue d’un épisode lors d’une

hospitalisation, la progression tumorale, une

immunodépression associée, une comorbi-

dité sévère, des mauvaises conditions de

suivi ou de réactivité, des signes de gravité

au premier examen, etc. (9, 10).

Les protocoles de chimiothérapie utilisés dans

le cancer du sein sont nombreux et induisent

très fréquemment des NF avec leur lot de

complications, y compris en phase précoce

de la maladie ; l’utilisation de médicaments

hémato-toxiques tels que les anthracycli-

nes et les taxanes y participe fortement, et

plus souvent lorsque ces médicaments sont

associés (incidence de 3 % à 41 %). L’analyse

des essais majeurs testant les protocoles

actuellement en vigueur en phase adjuvante,

démontre une disparité importante dans la

prévention des complications hématologi-

ques et infectieuses. Il en est de même en

pratique quotidienne comme l’illustrent les

réponses aux cas cliniques proposés lors des

réunions régionales des États généraux.

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009

42

42

échos des congrès

La prophylaxie primaire réduit, quant à

elle, considérablement le risque de NF et

ses complications, que la chimiothérapie

soit administrée en situation métastatique

ou en phase précoce (adjuvant/néoadju-

vant), ou qu’elle soit très ou modérément

hématotoxique : l’utilisation du pegfi lgrastim

administré en prévention primaire lors d’une

chimiothérapie par docétaxel en monothé-

rapie, réputée modérément hématotoxique,

s’est avérée effi cace dans la prévention des

NF, des hospitalisations et du recours aux

antibiotiques par voie intraveineuse (11)

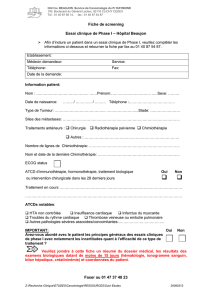

[fi gure 1].

C’est pourquoi, l’ensemble des sociétés

savantes recommande et encadre l’utilisa-

tion des facteurs de croissance hématopoïé-

tiques chez les patientes traitées pour un

cancer du sein.

La synthèse de ces recommandations selon

le profi l des patientes et l’incidence attendue

de NF est illustrée dans la fi gure 2.

QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS DE

SAINT-PAUL EN TERMES DE PROPHYLAXIE

PRIMAIRE ?

Selon les experts de Saint-Paul, il y a indica-

tion à la prophylaxie primaire dès lors que

l’utilisation des G-CSF est bénéfi que pour

réduire le risque de NF :

quelle que soit la situation, adjuvante ou

✓

métastatique, pour toute patiente traitée

par chimiothérapie dont le risque de NF est

supérieur à 20 % (niveau I, grade A) ;

en situation adjuvante pour un risque de ✓

NF entre 10 % et 20 % (niveau I, grade A).

Elle sera discutée au cas par cas en situation

métastatique pour un risque de NF entre 10 %

et 20 % (accord d’experts). En revanche, elle

n’est pas indiquée quelle que soit la situation

adjuvante ou métastatique pour un risque de

NF inférieur à 10 % (niveau I, grade A).

Les modalités de prescription varient selon

le produit utilisé (accord d’experts).

G-CSF à injection quotidienne : l’adminis-

✓

tration est préconisée 24 à 72 heures après

la fi n de la chimiothérapie selon une dose

recommandée de 5 μg/kg/j et doit être pour-

suivie jusqu’à ce que le taux de polynucléai-

res neutrophiles atteigne 2 à 3 x 109/l.

G-CSF pégylé (pegfi lgrastim) : une injection

✓

unique 24 heures après la fi n de la chimio-

thérapie est préconisée.

1BUJFOUFT

/FVUSPQnOJF

GnCSJMF

)PTQJUBMJTBUJPO "OUJCJPUJRVFJW

/PNCSFEFQBUJFOUFT

1MBDFCP

%BQSoT7PHFMFUBM+$MJO0ODPM

1FHGJMHSBTUJN

Figure 1. Intérêt du pegfi lgrastim en prévention primaire lors d’une chimiothérapie par docétaxel

en monothérapie.

Figure 2. Recommandations de l’ASCO et de l’EORTC pour l’évaluation de la NF.

Cet arbre décisionnel est constitué par la synthèse des recommandations 2006 de l’EORTC et de l’ASCO.

* Les facteurs de risque soulignés correspondent à

un niveau de preuve I/II d’après l’EORTC.

(1) Aapro MS et al. Eur J Cancer 2006;42:2433-53.

(2) Smith TJ et al. J Clin Oncol 2006;24:3187-205.

Étape 2 : évaluer les facteurs augmentant le risque de NF

PRÉVENTION

PAR G-CSF

RECOMMANDÉE

G-CSF NON

RECOMMANDÉ

Risque global de NF ≥ 20 % Risque global de NF < 20 %

Risque de NF ≥ 20% Risque de NF entre 10 et 20% Risque de NF < 10%

Âge ≥ 65 ans • (1, 2)

Mauvais indice fonctionnel •(1, 2)

Maladie avancée • (1, 2)

Comorbidités graves •(2)

Cytopénies dues à l’envahissement •

médullaire par la tumeur (2)

Sexe féminin •(1)

Hémoglobine •< 12 g/dl (1)

Carence nutritionnelle •(1, 2)

Chimio-radiothérapie •

combinée (2)

Antécédent de NF • (1, 2)

Plaies ouvertes ou infections •

évolutives (2)

Pas d’antibioprophylaxie •

Étape 1 : évaluer le risque de NF associé au protocole prévu de chimiothérapie

Pour chaque patient, le risque de NF doit être évalué en routine avant chaque cycle de chimiothérapie •

Les protocoles de chimiothérapie dose-denses doivent toujours être considérés comme à risque élevé de NF •

(risque de NF ≥ 20 %) [1]

Les patients âgés de plus de 65 ans atteints de LNH et traités par une chimiothérapie curative doivent être consi- •

dérés comme à risque élevé de NF (2)

43

43

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009

Les États généraux de la neutropénie fébrile

Les experts indiquent que le choix du G-CSF

doit prendre en compte les aspects pratiques

d’administration liés à chacun des produits

disponibles.

Éric-Charles Antoine conclut : “Enfi n, la pres-

cription d’un G-CSF est toujours recomman-

dée pour remplir le contrat moral vis-à-vis

des patients, à savoir maintenir le traitement

le plus effi cace et garant du bénéfi ce maxi-

mal, ce qui sous-entend le maintien de la

dose-intensité. Nous sommes tous confron-

tés au risque de NF et à ses complications

qui peuvent être graves dans nos protocoles

de traitement et nous devons nous poser la

question sur notre droit à imposer un risque

toxique chez nos patients lorsque l’on peut

l’éviter”.

COÛT DE LA PRISE EN CHARGE DE CETTE

PRÉVENTION

D’après Isabelle Durand-Zaleski et Isabelle

Borget

Sur le plan économique, deux présentations

complémentaires ont évoqué l’impact du

coût de la NF dans le contexte hospitalier.

La première présentation visait à estimer le

coût, pour l’Assurance Maladie, lié à la NF

chimio-induite, prise en charge en hospitali-

sation publique ou privée. Dans cette étude,

seuls les séjours pour lesquels la NF était le

motif de l’hospitalisation et du report de la

chimiothérapie étaient pris en compte. Cette

évaluation économique a montré que, malgré

l’existence de traitements préventifs, la NF

représente encore environ 38 000 séjours

par an, pour un coût de 54 millions d’euros

par an pour l’Assurance Maladie. Ce coût est

probablement sous-estimé, car il n’englobe

pas le coût de prise en charge en ambulatoire

ni l’allongement des durées de séjours à l’hô-

pital lorsque se produit une NF au décours

d’une hospitalisation.

La seconde présentation était une étude

médico-économique monocentrique conduite

à l’IGR dont l’objectif était de comparer le

coût réel pour l’établissement au rembour-

sement de l’Assurance Maladie (coûts-tarifs)

pour des patients arrivant aux urgences en

présentant une NF. Cette étude, menée chez

88 patients, a démontré que globalement

les coûts étaient supérieurs aux tarifs avec

un coût moyen pour l’établissement de

6 096 euros (médiane de 3 796 €) contre un

tarif moyen de 5 125 euros (médiane 4 319 €).

Ce défi cit s’explique par une durée de séjour

réelle souvent supérieure à celle défi nie dans

le GHS et par le profi l des patients de cette

étude (la moitié d’entre eux présentait un

stade métastatique).

Les auteurs de ces études ont souligné

qu’une bonne utilisation des traitements

préventifs disponibles permettrait de réduire

à la fois les remboursements de l’Assurance

Maladie et le coût pour l’hôpital, tout en amé-

liorant la prise en charge des patients.

■

RÉFÉRENCES

1. Persky DO, Unger JM, Spier CM et al. Phase II study

of rituximab plus three cycles of CHOP and involved-

fi eld radiotherapy for patients with limited-stage

aggressive B-cell lymphoma: Southwest Oncology

Group study 0014. J Clin Oncol 2008;26(14):2258-63.

2. Bohlius J, Reiser M, Schwarzer G, Engert A.

Granulopoiesis-stimulating factors to prevent adverse

effects in the treatment of malignant lymphoma.

Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD003189.

3.

Lopez A, Fernandez de Sevilla A, Castaigne S. et

al. Pegfi lgrastim supports delivery of CHOP-R chemo-

therapy administered every 14 days: a randomised

phase II study. Blood 2004;104:3311.

4.

Ray-Coquard I, Borg C, Bachelot T et al. Prognostic

factors for febrile neutropenia. Bull Cancer

2006;93(5):501-6.

5.

Crawford J, Ozer H, Stoller R et al. Reduction in

the incidence of chemotherapy-induced febrile neu-

tropenia in patients with small cell lung cancer by

granulocyte colony-stimulating factor (R-metG-CSF).

N Engl J Med 1991;325:164-71.

6. Green MD, Koelbl H, Baselga J et al. A randomized

double-blind multicenter phase III study of fi xed-dose

single-administration pegfi lgrastim versus daily

fi lgrastim in patients receiving myelosuppressive

chemotherapy. Ann Oncol 2003;14(1):29-35.

7.

Vose JM, Crump M, Lazarus H et al. Randomized,

multicenter, open-label study of pegfi lgrastim com-

pared with daily fi lgrastim after chemotherapy for

lymphoma. J Clin Oncol 2003;21(3):514-9.

8.

Pinto L, Liu Z, Doan Q et al. Comparison of peg-

fi lgrastim with fi lgrastim on febrile neutropenia,

grade IV neutropenia and bone pain: a meta-analysis

of randomized controlled trials. Curr Med Res Opin

2007;23(9):2283-95.

9. Talcott JA, Siegel RD, Finberg R, Goldman L. Risk

assessment in cancer patients with fever and neu-

tropenia: a prospective, two-center validation of a

prediction rule. J Clin Oncol 1992;10(2):316-22.

10. Talcott JA, Finberg R, Mayer RJ, Goldman L.

The medical course of cancer patients with fever

and neutropenia. Clinical identifi cation of a low-

risk subgroup at presentation. Arch Intern Med

1988;148(12):2561-8.

11. Vogel CL, Wojtukiewicz MZ, Carroll RR et al. First

and subsequent cycle use of pegfi lgrastim prevents

febrile neutropenia in patients with breast cancer: a

multicenter, double-blind, placebo-controlled phase

III study. J Clin Oncol 2005;23(6):1178-84.

1

/

4

100%