Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ?

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.

L’Encéphale (2007) Supplément 1, S18-S21

journal homepage : www.elsevier.com/locate/encep

Quelle prise en charge cognitive

pour les schizophrénies défi citaires ?

A. Gut-Fayand

Hôpital Sainte-Anne, SHU de Santé Mentale, 75674 Paris cedex 14

Rappel historique

Il est intéressant de rappeler l’évolution de la prise en

charge des schizophrénies dans son approche comporte-

mentale et cognitive.

En 1968, l’ouvrage de Ayllon et Azorin [2] a fait connaî-

tre l’économie de jetons. Ces techniques étaient fondées

sur la technique du renforcement, et ciblaient les compor-

tements utiles à développer et non les symptômes à réduire.

Une évaluation continue du malade prenait en compte la

quantité de comportements utiles et l’engagement du

malade dans ces comportements. À l’époque, l’idée était

de diminuer progressivement la valeur en jetons des com-

portements fonctionnels adaptés, ou de transformer les

gratifi cations en possibilité de sortir de l’hôpital, mais

cette étape fut rarement possible.

L’abord comportemental des symptômes par la thérapie

comportementale a permis de construire un programme de

modifi cation des comportements, grâce à l’économie de

jetons associée à la technique du coût de la réponse inadé-

quate. Ces programmes étaient appliqués par l’équipe soi-

gnante surtout en extrahospitalier, en utilisant le milieu de

vie comme facteur de renforcement. Des stratégies d’en-

traînement aux habiletés sociales ont aussi été dévelop-

pées, mais elles ont été jugées d’effi cacité réduite chez les

patients défi citaires. Mais malgré un succès indéniable, les

thérapies comportementales ont buté sur les diffi cultés

cognitives des patients, qui étaient mal comprises à l’épo-

que [14].

Dans les années 80, une réfl exion basée sur le concept

de réadaptation psychiatrique s’est développée. L’approche

de la schizophrénie se veut dorénavant pluridisciplinaire et

non stigmatisée, la plus proche du monde normal mais en

aucun cas démédicalisée. Le patient bénéfi cie d’une éva-

luation initiale et continue, qui considère les problèmes

d’adaptation à la vie quotidienne, le retentissement socio-

professionnel et les actions psychosociales nécessaires pour

parvenir à la réinsertion. Ainsi, l’approche de réadaptation

psychiatrique la plus connue est celle développée par

Anthony [1] dans les années 1990, qui utilise la technique

du « case management » ou plan de soin, et qui permet de

réunir le patient, ses proches et les professionnels médi-

caux, paramédicaux et sociaux dans un même moment

autour d’un même projet.

Défi nitions des techniques

de réadaptation psycho-sociale

Les techniques de réadaptation psychosociale sont nom-

breuses et comprennent la psychoéducation, la thérapie

cognitivo-comportementale, la remédiation cognitive

(Rehacom et Recos), l’IPT, l’entraînement aux habiletés

sociales, l’entretien motivationnel, les techniques de réso-

lution de problèmes, les stratégies de coping, le travail sur

les fonctions exécutives. Seules les techniques de rémédia-

tion cognitive (Rehacom er Recos), l’IPT et l’entretien

motivationnel seront ici abordés.

* Auteur correspondant.

E-mail : [email protected]

L’auteur n’a pas signalé de confl its d’intérêts.

4487_10_Gut . i ndd 184487_10_Gut.indd 18 12/ 12/ 07 9: 17: 5412/12/07 9:17:54

> XPress 6 Noir

Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ? S19

Il convient de rappeler quelques défi nitions. La réadap-

tation cognitive vise à améliorer les habiletés de la personne

dans différents contextes de vie ; elle repose sur le fait que

l’addition des symptômes, des défi cits cognitifs et des biais

cognitifs conduisent à des diffi cultés de résolution de problè-

mes, qui engendrent des diffi cultés d’adaptation au quoti-

dien. Elle comprend l’ensemble des techniques sus-citées.

La remédiation cognitive vise à restaurer les défi cits

cognitifs de la personne par des exercices de mémoire,

d’attention, de fl exibilité conceptuelle ; elle repose sur le

constat que les diffi cultés de fonctionnement de la per-

sonne sont liées à des défi cits cognitifs. En remédiant aux

défi cits cognitifs, on permet un meilleur fonctionnement ;

mais ceci n’est toutefois pas vrai dans tous les domaines.

La thérapie cognitive vise la modifi cation des schémas

cognitifs dysfonctionnels de la personne ; elle repose sur le

fait que la fragilité psychologique est liée à la présence de

schémas inadéquats et à des biais cognitifs plus fréquents

que chez les sujets normaux. Ce sont des thérapies axées

sur le contenu de la pensée ; il s’agit de la thérapie person-

nalisée [7], de la réponse rationnelle de Kingdon et

Turkington [5], de la modifi cation des croyances [4], des

techniques de thérapies cognitives des psychoses chroni-

ques de Chambon, Marie-Cardine et al. [5].

Les techniques de remédiation et de réadaptation

cognitives visent à restaurer les défi cits cognitifs et à per-

mettre un meilleur fonctionnement cognitif au quotidien.

Le développement de ces techniques a vu le jour grâce à de

nombreux travaux ayant permis une meilleure identifi ca-

tion des défi cits cognitifs en jeu dans la schizophrénie :

ceux-ci touchent l’attention, la mémoire, les fonctions

exécutives, les performances motrices, les habiletés spa-

tiales, le langage, la concentration et les capacités d’abs-

traction.

Des modèles cognitifs mis en évidence par les recher-

ches en neurosciences cognitives, le trouble de la planifi ca-

tion de l’action, les diffi cultés de la prise en compte du

contexte, les troubles du monitoring ou de l’initiation de

l’action, le défi cit de motivation ou le trouble des interac-

tions sociales, rendent compte de la multitude des défi cits

cognitifs rencontrés au cours de l’évolution de la schizo-

phrénie. Les différentes techniques de réadaptation psy-

chosociale sont la mise en pratique de ces modèles cognitifs

précédemment identifi és.

Le programme IPT est un programme de réadaptation

élaboré par l’équipe de Brenner [10] ; il s’effectue en

groupe. Le programme Rehacom, validé par l’équipe de

Cochet et al. [6] à Lyon, et le programme Recos, de l’équipe

de Pascal Vianin [15, 16] à Lausanne, ont pour objectif

d’effectuer de la remédiation cognitive. Ce sont des tech-

niques individuelles.

L’Integrating Psychological Treatment

(IPT) [3, 10, 12]

L’IPT intègre toutes les approches de la réadaptation psy-

chosociale. Élaboré de façon empirique par l’équipe de

Brenner en 1995 [10], ce programme comporte 6 modules :

1. différenciation cognitive, 2. perception sociale, 3. com-

munication verbale, 4. compétence sociale, 5. gestion des

émotions et 6. résolutions de problèmes.

Les trois premiers modules sont axés sur la thérapie

cognitive et s’adressent aux patients présentant des trou-

bles cognitifs prononcés, une anxiété sociale importante,

une symptomatologie négative marquée, une faible moti-

vation, de longues hospitalisations. La forte structuration

et la charge émotionnelle minime de ses sous-programmes

donnent aux patients une première possibilité de s’engager

dans les interactions sociales, à l’intérieur d’un cadre thé-

rapeutique qui ne soit pas trop stimulant.

Les trois derniers modules sont plus axés sur l’améliora-

tion des compétences sociales ; ils concernent des patients

jeunes, ayant une bonne motivation pour la thérapie, des

diffi cultés de gestion des situations sociales et ayant ter-

miné avec succès la partie cognitive de l’IPT. Dans ces der-

niers modules, la charge émotionnelle et les interactions

de groupe sont beaucoup plus importantes.

En pratique, les groupes sont constitués de 4 à 8 patients

pouvant présenter une symptomatologie clinique hétéro-

gène. Les séances ont lieu trois fois par semaine et durent

de 60 à 90 minutes chacune ; deux soignants animent le

groupe. En général la transition d’un module à l’autre se

fait quand tous les patients ont acquis le module en cours ;

les patients sont élèves, puis modèles pour le groupe quand

ils ont acquis la compétence demandée dans le module.

Les récentes études montrent des résultats encoura-

geants pour cette technique. Briand et collaborateurs ont

suivis 90 patients ayant effectué le groupe IPT et ont réa-

lisé une évaluation clinique avant le groupe, après le groupe

et 3 mois plus tard. Ils ont rapporté une amélioration signi-

fi cative des patients sur leur symptomatologie clinique,

leurs compétences sociales, leur qualité de vie, ainsi que

sur les défi cits cognitifs, en particulier la mémoire visuo-

spatiale et la mémoire de travail. Roder et al. [12], sur une

méta-analyse portant sur 7 études IPT versus placebo, ont

montré des résultats positifs sur la symptomatologie clini-

que et cognitive chez des patients aigus et chroniques.

Le programme RECOS

Mis en place par P. Vianin au département universitaire de

Lausanne, en Suisse, c’est une technique de remédiation

cognitive individuelle. Le principe repose sur le fait que les

symptômes cliniques sont la conséquence des troubles

cognitifs observés.

Après la passation d’une importante batterie de tests

neuropsychologiques et cliniques, trois styles cognitifs sont

défi nis. Le style « appauvri », où les symptômes cliniques

comme l’alogie, l’avolition, l’apathie, l’anhédonie sont

corrélés à des défi cits cognitifs mis en évidence par le WCST

(Wisconsin card sorting test) et le test de la fl uence ver-

bale ; le style « désorganisé », où les symptômes comme

les troubles du cours de la pensée, des comportements

bizarres, des affects inappropriés sont corrélés à des ano-

malies au test de stroop ou au Degraded stimulus conti-

nuous perform test ; enfi n le style « rigide », où les

4487_10_Gut . i ndd 194487_10_Gut.indd 19 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58

> XPress 6 Noir

A. Gut-FayandS20

symptômes cliniques sont dominés par les hallucinations,

les idées délirantes et les défi cits cognitifs mis en évidence

par la fi gure de Rey, le MEM III et la liste de mots.

Le programme se répartit en 5 modules exclusivement

cognitifs : mémoire verbale, mémoire et attention visuo-

spatiale, mémoire de travail, attention sélective et raison-

nement.

La séance dure une heure et le module est constitué de

20 séances. Pour passer d’un module à l’autre, il faut en

général environ 6 mois. Ce programme s’étend donc sur

2 ans et demi environ.

L’étude de P. Vianin portant sur 10 patients réévalués

8 mois après avoir effectué le programme RECOS montre

que plus de 70 % des résultats défi citaires aux tests de l’at-

tention mémoire ou aux fonctions exécutives sont amélio-

rés par la phase de remédiation cognitive.

Les mécanismes d’amélioration cognitive sont à ce jour

encore mal élucidés, mais une étude récente de Wykes

et al. [17] a montré, lors d’une étude couplée à l’IRMf,

qu’il existait des modifi cations d’activité cérébrale à la

suite du programme de remédiation cognitive. Il serait bien

sûr intéressant de poursuivre ces études.

D’autre part, il est à noter que plus le patient bénéfi cie

de séances de remédiation cognitive, plus l’amélioration

sur l’estime de soi, l’adaptation sociale, la symptomatolo-

gie positive, les défi cits cognitifs sont importants.

Le programme proposé par l’équipe de Vianin n’est pas

encore validé ; il s’agit d’un travail individuel effectué sur

ordinateur, pour une prise en charge très ciblée des défi cits

cognitifs mis en évidence après la passation d’une lourde

batterie de tests neuropsychologiques. Les patients comme

les familles reçoivent des informations très spécialisées sur

les défi cits cognitifs rencontrés dans la schizophrénie, mais

il n’y a pas de travail sur les habiletés sociales ou sur la vie

quotidienne, et il n’existe pas de dynamique de groupe.

Le programme REHACOM

Il s’appuie sur un logiciel constitué de 17 modules, dont

4 modules cognitifs touchant l’attention et la concentra-

tion, la mémoire topologique, le raisonnement logique, les

fonctions exécutives. Il s’effectue sur 14 séances indivi-

duelles à raison de 2 séances par semaine, après une éva-

luation neuropsychologique spécifi que. L’équipe de Cochet,

à l’hôpital du Vinatier à Lyon, a mis en place le programme

et a montré des résultats positifs dès la troisième semaine,

c’est-à-dire après sept séances environ.

Les techniques de remédiation cognitive sont intéressan-

tes mais très variées dans leur contenu et dans leurs procé-

dures d’exécution. Il faudrait multiplier les études contrôlées,

aujourd’hui insuffi santes pour étayer la validité des pro-

grammes à court moyen et long terme. Les évaluations neu-

ropsychologiques de références sont peu transposables d’une

étude à l’autre, et l’on peut se poser la question du passage

de la théorie à la pratique, une fois le défi cit « rééduqué ».

De plus, la motivation personnelle du sujet est peu mention-

née dans ces programmes, alors qu’elle est primordiale dans

la réadaptation psycho-sociale.

L’entretien motivationnel

C’est une approche qui a démontré son intérêt pour aider

les personnes à s’engager dans le changement. Développée

dans les années 80 par Miller et Rollnick [9], cette « méthode

de communication centrée sur le client » cherche à favori-

ser le développement de la motivation au changement, par

l’exploration et la résolution de l’ambivalence du sujet.

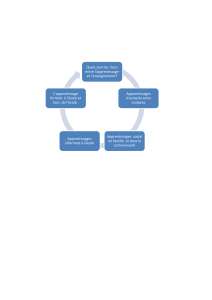

Il articule, de manière nouvelle, différents concepts

comme la notion d’empathie défi nie par Carl Rogers [13],

les stades du changement de Proschaska et DiClemente

[11] (Fig. 1) (stades de précontemplation (indifférence),

contemplation (ambivalence), décision, action, maintien

et rechute), la balance décisionnelle de Janis et Mann [8]

(Tableau 1), ou encore le sentiment d’effi cacité person-

nelle de Bandura.

Plusieurs principes animent la conduite des entretiens.

Il s’agit d’exprimer de l’empathie en utilisant l’écoute

réfl ective ; de développer la divergence entre les objectifs

du patient et le comportement problématique actuel, avec

une écoute réfl ective et un feed-back objectif ; d’éviter

l’argumentation en assumant le fait que le patient est res-

ponsable de la décision de changer ; de « rouler avec la

résistance » plutôt que de s’y confronter ou de s’y oppo-

ser ; de renforcer le sentiment d’effi cacité personnelle et

l’optimisme dans le changement.

Ces principes accompagnent l’intervenant pour faire

ressortir le discours-changement, puis renforcer l’engage-

ment au changement, deux phases importantes de l’appro-

Figure 1 Les stades de changements (D’après 11).

Tableau 1 L’ambivalence au changement (9)

4487_10_Gut . i ndd 204487_10_Gut.indd 20 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58

> XPress 6 Noir

Quelle prise en charge cognitive pour les schizophrénies défi citaires ? S21

che motivationnelle. L’exploration de l’ambivalence doit

permettre au sujet d’avancer dans la direction du change-

ment.

Le thérapeute s’appuie sur des « techniques » comme

le refl et (simple, amplifi é, double), le résumé, le reca-

drage, la valorisation, etc. Tout au long de son interven-

tion, le soignant utilise la résistance du patient comme un

baromètre de la relation thérapeutique. Elle guide son

action pour l’aider à développer son écoute empathique.

C’est en ajustant son intervention que le soignant favorise

une diminution de la résistance, et en corollaire permet le

développement du discours-changement.

L’entretien motivationnel est un défi à mettre en place

dans la pathologie schizophrénique, où la diffi culté princi-

pale pour le patient est de soutenir et renforcer sa motiva-

tion à s’engager dans le changement quel qu’il soit. La

symptomatologie négative, les défi cits cognitifs, la

conscience partielle du trouble sont de réels obstacles au

changement. Cependant les études ont montré que cette

approche permettait d’obtenir des améliorations durables

sur au moins 6 mois, et que leurs bénéfi ces étaient plus

importants qu’un simple conseil non spécifi que.

Conclusion

Ainsi, dans la pratique courante les techniques de remédia-

tion cognitive sont une approche intéressante pour agir sur

les défi cits rencontrés dans la schizophrénie. Mais elles ne

se suffi sent pas à elles seules, et doivent être englobées

dans un plan de soins spécifi que pour le patient.

Ces approches ont pour but principal de prévenir les

rechutes et de favoriser la réintégration sociale des

patients. L’approche de groupe est séduisante surtout

quand les patients présentent une symptomatologie défi ci-

taire marquée.

La réalisation de ces programmes de remédiation asso-

ciée à la mise en place des thérapies motivationnelles

pourraient permettre de conjuguer plus facilement la théo-

rie à la pratique, en l’intégrant dans la vie quotidienne du

patient.

Références

[1] Anthony WA. Psychiatric rehabilitation technology : opera-

tionalizing the « black box » of the psychiatric rehabilitation

process. New Dir Mental Health Serv 1998 ; 79 : 79-87.

[2] Ayllon T, Azrin NH. Traitement comportemental en institution

psychiatrique, Bruxelles : Dessart, 1973.

[3] Briand C, Vasiliadis H-M, Lesage A et al. Including Integrated

Psychological Treatment as part as standard medical therapy

for patients with schizophrenia. The journal of Nervous and

mental disease 2006 ; 194 (7) : 463-70.

[4] Chadwick P, Birchwood M. The omnipotence of voices : a cog-

nitive approach to hallucinations. Br J Psychiatry 1994 ; 2 :

190-201.

[5] Chambon O, Perris C, Marie-Cardine M. Techniques de psycho-

thérapie cognitive des psychoses chroniques. Paris : Masson,

1997 : 158.

[6] Cochet A, Saoud M, Gabriele S et al. Impact de la remediation

cognitive dans la schizophrénie sur les strategies de resolu-

tion de problèmes et l’autonomie sociale : utilisation du

logiciel REHACOM. Encéphale, 2006 ; 32 (2) : 189-97.

[7] Hogarty GE, Flescher S. Cognitive remediation in schizophre-

nia : Proceed with caution. Schizophrenia bulletin 1992 ; 18 :

51-8.

[8] Janis IL, Mann L. Decision-making : a psychological analysis of

conflict, choice and commitment. New York : Free Press ;

1977.

[9] Miller W, Rollnick S. Motivationnal interviewing : preparing

people for change, 2e édition, États-Unis : The Guilford Press,

2002 : 428.

[10] Pomini V, Neis L, Brenner HD et al. Thérapie psychologique des

schizophrénies. Lille : ed. Mardaga (Belgique) 1988 ; 180.

[11] Prochaska JO, Diclemente CC. Stages and processes of self-

change of smoking : toward an integrative model of change, J

Consult Clin Psychology 1983 ; 51 (3) : 390-5.

[12] Roder V, Mueller DR, Mueser T et al. Integrated Psychological

Therapy for Schizophrenia : Is it effective ? Schizophrenia

Bulletin 2006 ; 32 (S1), S81-S93.

[13] Rogers CR. A theory of therapy, personalities, and interpersonal

relationships as developed in client-centered framework. In :

Koch S, ed. 1959 ; 3 : 184-256. New York : McGraw-Hill.

[14] Simonet M, Brazo P. Modèle cognitivo-comportemental de la

schizophrénie. Encyclopédie Médico-chirurgicale 2005 ; 37-

290-A-10.

[15] Vianin P. La remédiation cognitive : une nouvelle approche

pour le traitement de la schizophrénie. Revue médicale de la

Suisse Romande 2004 ; 124 : 217-9.

[16] Vianin P, Marquet P, Magistretti et al. Pertinence d’un pro-

gramme de remédiation cognitive pour patients schizophrènes :

l’hypothèse de la plasticité cérébrale. Médecine et hygiène

2003 ; 2450 : 1737-42.

[17] Wykes T, Brammer M, Mellers J et al. Effects on the brain of a

psychological treatment : cognitive remediation therapy :

functionnal magnetic resonance imaging in schizophrenia.

British journal of psychiatry 2002 ; 181 : 144-52.

4487_10_Gut . i ndd 214487_10_Gut.indd 21 12/ 12/ 07 9: 17: 5812/12/07 9:17:58

> XPress 6 Noir

1

/

4

100%