Comment prescrire un APAP ? D. Dassa, M. Lacambre, M.N Vacheron

© L’Encéphale, Paris, 2009. Tous droits réservés.

L’Encéphale (2009) Supplément 3, S109–S113

journal homepage: www.em-consulte.com/produit/encep

Cependant quel type d’information lui délivre-t-il ?

Comment le fait-il afi n que cette information ait un sens,

que le patient puisse évoluer dans un rapport de confi ance

et soit encouragé à adhérer à son traitement ?

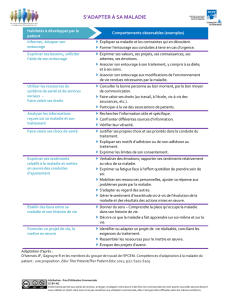

L’information sur la maladie

C’est au psychiatre qu’incombe la responsabilité de l’infor-

mation ; elle sera ensuite relayée par les infi rmiers, le méde-

cin généraliste, le psychologue (lorsque le patient bénéfi cie

d’une psychothérapie), et le travailleur social. Le psychiatre

présente au patient sa maladie de façon simple et ce le plus

tôt possible [17], sans pour autant formuler un diagnostic

précis, notamment au début de la prise en charge. Avec l’ac-

cord du patient, il informe également l’entourage qui a été

souvent le premier à déceler les troubles, et à diriger le

patient vers les soins. L’entourage, sollicité pour l’accompa-

gnement au long cours du patient, est généralement très

curieux du diagnostic et du pronostic ; cependant il convient

de temporiser, même vis-à-vis des proches.

Le psychiatre aide le patient à décrypter ses symptô-

mes ; cela lui permet de justifi er l’instauration du traite-

ment et de lui apprendre à repérer par la suite les signes

d’une éventuelle rechute. Il informe sur la maladie, son

histoire naturelle, son pronostic et l’ensemble des soins

nécessaires (traitements médicamenteux, stratégies psy-

chothérapeutiques et mesures psychosociales), en prenant

en compte les principaux facteurs psychologiques, sociaux

et éducatifs de chaque patient. L’information porte donc

sur l’ensemble des stratégies ; l’abord médicamenteux

Comment prescrire un APAP ?

D. Dassa, M. Lacambre, M.N Vacheron

La prise en charge des schizophrénies, nécessite une approche

pragmatique et rigoureuse que l’utilisation des traitements

antipsychotiques atypiques à action prolongée, facilite [1, 2,

10]. Nous proposons une mise au point pratique sur l’utilisa-

tion des APAP considérant en particulier : l’information du

patient et de son entourage (modalité, type, étendue et inté-

rêts de cette information) ; le suivi du traitement et la réponse

clinique au traitement.

L’information du patient

et de son entourage

Avec l’évolution des sciences et la vulgarisation du savoir, le

patient qui était auparavant ignorant, dans une « relation

paternaliste » avec les soignants, est devenu souvent surin-

formé ou mal informé. L’information donnée par le médecin

n’en est plus qu’une parmi toutes celles glanées sur internet,

dans les médias, le cinéma, les associations… Parallèlement,

la loi du 4 mars 2002 [14], relative aux droits des malades et

à la qualité du système de santé rappelle le droit à l’accès

direct du patient à son dossier et rend obligatoire l’informa-

tion délivrée par le médecin. Indépendamment du cadre juri-

dique, le patient et son entourage demandent à être rassurés

par le médecin sans oser toujours le questionner. Le médecin

doit donc s’efforcer d’informer le patient à tout moment, y

compris lors des situations de crise, afi n de lui permettre

d’avoir des repères une fois celle-ci surmontée. L’information

qui est délivrée doit être adaptée en fonction du degré de

compréhension du patient et de son état clinique.

Aucun auteur n’a déclaré de confl its d’intérêts.

D. Dassa, M. Lacambre, M.N VacheronS110

n’étant qu’un des piliers de la prise en charge. Ainsi, le

patient et ses proches pourront percevoir la cohérence des

options thérapeutiques. L’information est renouvelée et

enrichie tout au long de la prise en charge. En effet la

pathologie psychotique évolue au long cours, ce qui

demande souvent plusieurs années pour la compréhension

des troubles et leur acceptation par le patient et à son

entourage. Plus le déni est important, plus il faut persévé-

rer, répéter les mêmes arguments, insister sur les change-

ments bénéfi ques induits par le traitement et les autres

éléments de la prise en charge [16]. L’objectif est aussi de

développer chez le patient une attitude critique face à sa

maladie, et le prémunir de suggestions malencontreuses

inopportunes de l’entourage, telles que la prise de drogues,

l’arrêt de la thérapeutique souvent assimilée à une drogue

par les proches, le déni ou la banalisation des troubles.

L’information délivrée permet d’humaniser les soins. Elle

devient un enjeu contribuant à améliorer « l’insight », elle

aide le patient à prendre de la distance vis-à-vis de ses

troubles [5].

L’information sur le traitement

Les explications données par le psychiatre sur les thérapeu-

tiques sont essentielles et très attendues. L’information

portera sur : l’évolution du trouble en l’absence de traite-

ment, les alternatives éventuelles aux traitements médica-

menteux (psychothérapies, électroconvulsivothérapie…),

les effets recherchés sur les symptômes les plus gênants

(hallucinations, angoisse…) en s’appuyant sur la souffrance

perçue avant le traitement, et le délai d’action des théra-

peutiques. Les mécanismes d’action des médicaments sont

abordés de manière simplifi ée. Les effets indésirables

éventuels sont évoqués de façon adaptée, qu’ils soient fré-

quents ou exceptionnels, en insistant sur les effets secon-

daires qui pourraient limiter l’observance tels que la prise

de poids ou la sédation. Un patient ne pourra accepter le

traitement que s’il connaît les effets bénéfi ques de la

molécule proposée et les effets secondaires qu’il est en

mesure d’accepter. Dans tous les cas, le médecin aménage

l’information en ayant une préoccupation essentielle : l’in-

térêt de la personne soignée. Les risques liés au traitement

doivent toujours être inférieurs au bénéfi ce retiré quant à

l’évolution spontanée de la maladie. L’information sera

d’autant plus importante que le rapport bénéfi ce/risque

sera plus faible [11]. Les objectifs de la thérapeutique

seront clairement expliqués, répétés et adaptés à diffé-

rents moments du suivi du patient : reprise de l’autonomie,

maintien ou réinvestissement d’un projet social, familial

ou professionnel. Le malade bien informé comprend mieux

ses troubles et accepte plus volontiers le fait que les trai-

tements, loin de le déposséder de sa liberté et de sa per-

sonnalité, puissent au contraire lui permettre une

réappropriation de sa vie par le contrôle de sa maladie. Il

devient capable d’expliquer son état et les effets indésira-

bles éventuels de son traitement [7]. L’important est qu’il

se sente écouté par le médecin et les soignants dans son

vécu du traitement et qu’il perçoive que celui-ci est régu-

lièrement adapté et réévalué.

L’observance médicamenteuse des patients souffrant

de troubles psychotiques est problématique. Alors que les

soins psychiatriques sont devenus essentiellement extra-

hospitaliers, on ne peut plus contraindre le patient à un

traitement régulier, mais on doit l’en convaincre et recher-

cher avec lui la forme galénique la plus appropriée. Dans ce

cadre, le traitement à action prolongée est négocié avec le

patient et avec son entourage, au même titre que le traite-

ment par voie orale, dès le premier épisode [12]. L’entourage

est souvent réticent aux injections du fait d’une représen-

tation de la piqûre associée à un état grave. L’information

portant sur cette forme d’administration insiste sur les

avantages : arrêt du traitement quotidien qui rappelle la

maladie, administration facilitée du médicament au patient

qui présente des troubles cognitifs ou un déni partiel des

troubles, réduction des risques d’oubli, diminution des

effets secondaires du fait d’une diminution de la dose

totale administrée, simplifi cation du schéma thérapeuti-

que, diversifi cation des contacts avec les soignants plus

nombreux à être investis dans la prise en charge et amélio-

ration du contrôle des symptômes [10, 18]. Les effets

secondaires liés à la forme injectable sont également abor-

dés avec les patients en leur indiquant les moyens de les

éviter : douleurs, induration, abcès au site de l’injection

évités par des doses plus faibles, utilisation de crèmes

anesthésiques au site de l’injection et rappel des règles

d’hygiène inhérentes à toute pratique d’injection intra-

musculaire [8].

Les informations délivrées par le médecin de façon

spontanée, régulière, informelle et relayées par l’équipe

soignante, sont essentielles pour construire l’alliance thé-

rapeutique avec le patient. Cependant elles ne semblent

pas suffi santes pour garantir l’observance à long terme.

Quelle pédagogie mettre en œuvre alors pour faciliter la

compréhension de l’information délivrée afi n que le patient

soit plus autonome dans la gestion de son traitement et de

sa maladie ?

Place des programmes psycho-éducatifs

Dès le début des années 80, les psychiatres nord-améri-

cains se sont penchés sur la question de l’information à

délivrer au patient, du fait de l’augmentation du nombre

de procès à leur encontre et de l’obligation d’obtenir un

consentement éclairé de leur part avant toute prescrip-

tion. Un certain nombre d’études ont été alors développées

concernant l’évaluation de l’information des patients.

L’ensemble des données, bien qu’il n’existe pas de vérita-

ble méta-analyse de ces travaux parfois hétérogènes, indi-

que qu’une procédure d’information structurée des patients

peut améliorer leur observance médicamenteuse, voire

infl uencer leur symptomatologie et diminuer la fréquence

de leurs rechutes [15]. L’éducation thérapeutique peut

ainsi s’effectuer autour de programmes éducatifs stratégi-

ques intégrant des notions pharmacologiques, socio-psy-

chologiques et pédagogiques, en complément de

l’information délivrée par le médecin et l’équipe soignante

et des supports que représentent internet, les notices de

produits, les brochures éditées sur la maladie par les labo-

Comment prescrire un APAP ? S111

ratoires pharmaceutiques ou les associations d’usagers. Il

est important que cette éducation soit organisée, dispen-

sée par des professionnels compétents (médecins, infi r-

miers, pharmaciens), formés à cet effet ; elle ne devra pas

être limitée à des présentations d’exposés et des discus-

sions de groupe ; et elle devra s’inscrire dans la dynamique

de travail de l’équipe de soins. Il faut également assurer la

continuité de ce processus éducatif par des sessions de rap-

pel du groupe d’éducation pharmacothérapeutique. En

milieu ambulatoire, c’est au sein des réseaux de soins,

appelés aujourd’hui à se développer, que l’éducation thé-

rapeutique peut s’exercer dans les meilleures conditions.

De plus, le caractère organisé et formalisé du dispositif

d’éducation constitue au plan juridique une preuve solide

que le patient a bénéfi cié d’une information de qualité,

délivrée dans de bonnes conditions [4].

Ce qu’il faut retenir :

L’information à délivrer au patient et à l’entourage est

essentielle.

Le type d’information à donner, les moyens de la délivrer

sont fonction de la relation médecin-malade, adaptés à

chaque cas et non standardisés.

Souvent les patients se sentant trop vulnérables, n’osent pas

rechercher cette information auprès de leur médecin. Il

nous apparaît donc important de pouvoir rester accessible

au patient quelle que soit la situation dans laquelle il se

trouve, et de l’aider à formuler sa demande d’information.

C’est au prix d’une information de qualité, évolutive, que

se construira l’alliance thérapeutique.

L’utilisation d’un APAP peut être évoquée et proposée

dès le premier épisode psychotique.

•

•

•

•

•

Suivi et surveillance du traitement

L’antipsychotique atypique à action prolongée (APAP) n’est

pas un médicament de la phase aiguë. Il peut être proposé

aux patients atteints de schizophrénie dès le premier épi-

sode et réservé aux patients stabilisés aussi bien en ambu-

latoire qu’en hospitalisation.

Le suivi du traitement s’aborde de manière globale en

mobilisant le prescripteur, le patient et le personnel infi r-

mier.

Du côté du prescripteur, le rythme des injections impose

un contact soignant toutes les deux semaines : c’est l’op-

portunité d’associer la consultation à la date de l’injec-

tion, surtout au sortir d’une hospitalisation ou en cas de

réactivation symptomatique. L’information délivrée au

patient est capitale, mais elle a aussi son importance pour

l’ensemble des soignants au contact du patient ainsi qu’à

l’égard de son entourage. Les effets indésirables doivent

être recherchés systématiquement pour être correctement

traités, notamment, prise de poids (calcul de l’index de

masse corporelle et mesure du périmètre abdominal),

baisse de libido, symptômes extrapyramidaux, dyskinésies

tardives. Lors de tout traitement antipsychotique, une sur-

veillance biologique est recommandée (glycémie à jeun,

bilan lipidique) à l’introduction du traitement, un mois,

trois et six mois, puis une fois par an, afi n d’éliminer

d’éventuels troubles métaboliques [6]. Toute anomalie bio-

logique sera confi rmée par un second prélèvement et, si

nécessaire, un traitement adapté sera proposé (modifi ca-

tion du régime, éducation diététique, accompagnement à

la pratique d’un exercice physique régulier, médicament

hypolipémiant…).

Avant tout changement de dose, il faut se laisser du

temps pour évaluer la réponse clinique (au moins un mois).

La question de l’injection sera réévoquée régulièrement

afi n de proposer d’éventuelles mesures d’aménagement

(antalgique local au site d’injection, explications sur la

libération du produit, anxiolytique avant l’injection…).

Du côté du patient, pour renforcer l’observance, des

relances pour les injections : courriers, e-mails, appels télé-

phoniques, visites à domicile, doivent être programmées.

Par ailleurs, la remise d’un carnet de suivi permet de respon-

sabiliser le patient et de faire le lien avec le médecin trai-

tant référent. Au-delà de l’évaluation clinique objective,

l’expression du vécu subjectif du patient sur son traitement

permet de répondre à de nouvelles questions qui peuvent

émerger au cours de la prise en charge et renforcer ainsi

l’alliance thérapeutique. Des rencontres régulières avec

l’entourage contribuent à renforcer cette alliance.

Enfi n, du côté des soignants, la formation et l’informa-

tion sur les APAP doivent être les plus complètes possibles.

La mise en place d’un cahier de suivi des traitements injec-

tables (date de l’injection mais aussi impression globale du

soignant au moment de la rencontre, données cliniques

comme le poids, le périmètre abdominal, la pression arté-

rielle), voire d’alarmes (téléphonique, internet…) avec

l’aménagement d’une souplesse relative du cadre des

injections (horaires d’ouverture, disponibilité des soi-

gnants, relais avec des cabinets libéraux…) renforcent

encore la qualité du suivi.

Ce qu’il faut retenir :

L’APAP ne doit être proposé qu’après la stabilisation

clinique obtenue par un traitement oral.

Compte-tenu de la pharmacocinétique de l’APAP, toute

modifi cation de posologie se fera de manière très pro-

gressive.

Le suivi est simple, l’adhésion de l’ensemble des par-

tenaires impliqués est nécessaire (patient, soignants,

entourage).

•

•

•

Évaluation de la réponse clinique

Le praticien poursuit quatre buts lorsqu’il traite les symp-

tômes psychotiques [9] :

1) apporter une réponse clinique,

2) atteindre une rémission symptomatique,

3) obtenir, si possible, une récupération fonctionnelle,

encore appelée dans la littérature « rémission fonction-

nelle »

4) prévenir une rechute.

D. Dassa, M. Lacambre, M.N VacheronS112

Obtenir une rémission permet d’accéder à ce qui pour-

rait être considéré comme une « guérison ». Il existe des

critères scientifi ques de la rémission symptomatique et de

la rémission fonctionnelle [3]. Il nous semble cependant

que c’est une évaluation clinique fi ne, rigoureuse et systé-

matique qui peut permettre d’évaluer au mieux la qualité

de la réponse clinique aux APAP.

De façon générale [13], la réponse clinique à un traite-

ment antipsychotique est une réduction des symptômes.

Cette amélioration est souvent incomplète. Les patients

restent, dans un nombre de cas non négligeable, sympto-

matiques et en danger de rechute. La réponse clinique

n’évolue pas toujours vers une régression des symptômes.

Un patient peut, par ailleurs, avoir une bonne réponse cli-

nique symptomatique en restant cependant porteur de

symptômes résiduels.

L’évaluation de la réponse clinique s’effectue, dans la

plupart des études, à l’aide d’échelles d’évaluation symp-

tomatiques telles que la Brief Psychiatric Rating Scale

(BPRS) et la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS).

Pour les formes productives de schizophrénie, une diminu-

tion de 50 % du score établi à partir de ces échelles peut

être un critère de réponse clinique [13]. Cependant, les

cliniciens utilisent très peu ces instruments en pratique

courante. L’évaluation clinique des symptômes à l’origine

de la prescription doit être fi ne et systématique.

Un certain nombre de symptômes doivent être évalués,

en particulier :

les symptômes positifs (hallucinations et délire),

les symptômes négatifs (émoussement affectif, pauvreté

du discours et avolition),

la désorganisation de la pensée,

les symptômes affectifs tels que l’anxiété et la dépression

ainsi que leur relation avec les symptômes psychotiques,

les idées et le comportement suicidaires ainsi que l’im-

pulsivité qui doivent être évalués à chaque consultation

et traités,

la consommation de drogues doit être recherchée dès le

début de la prescription d’antipsychotiques ; il est néces-

saire (d’être capable) d’évaluer leurs conséquences, à la

fois sur l’apparition des symptômes psychotiques et sur

leur persistance.

Avec l’accord du patient, des informations particulière-

ment importantes pourront être obtenues en consultant

son entourage. Ces informations pourront être collectées

auprès de la famille du patient, des travailleurs sociaux,

des équipes de soins (infi rmiers de secteurs ou libéraux) et

du médecin généraliste. Ces informations sont essentielles

pour une meilleure et plus complète compréhension des

signes, des symptômes et du fonctionnement du patient.

Il n’y a pas de consensus pour défi nir, de façon rigou-

reuse, une rechute.

Néanmoins, les auteurs s’accordent sur un certain nom-

bre d’éléments devant être pris en compte pour évaluer et

prévenir l’apparition d’une rechute :

une amélioration clinique plus lente et moins complète,

la recrudescence des symptômes,

•

•

•

•

•

•

•

•

l’augmentation de la fréquentation des services d’ur-

gence et de l’utilisation des lieux de soins (CMP, consulta-

tions…),

l’apparition d’une résistance au traitement,

le risque de passage à l’acte plus important,

un niveau de fonctionnement devenant mauvais,

une baisse de l’estime de soi,

l’accroissement de la charge pour la famille et l’entou-

rage,

la reprise ou l’accroissement de la consommation de dro-

gues,

la rupture, même transitoirement, du suivi ou du traite-

ment.

Ce qu’il faut retenir :

L’évaluation de la qualité de la réponse à un traite-

ment antipsychotique relève d’éléments cliniques

directs et indirects qu’il convient de rechercher de

manière systématique.

Cette évaluation clinique devra être effectuée de

façon rigoureuse au moins une fois par mois et des

informations apportées par l’entourage devront être

fournies régulièrement au thérapeute.

•

•

Pour conclure, nous souhaitons insister sur l’importance

de quelques règles simples accompagnant un traitement

par APAP : qualité de l’information délivrée au patient sur

son traitement, mais aussi délivrée à son entourage et aux

soignants ; modalités d’ajustement des posologies et d’ad-

ministration du médicament ; organisation du suivi et éva-

luation de la réponse clinique.

Références

[1] Academic Highlights. Guidelines for the use of Long-Acting

Injectable Atypical Antipsychotics. J Clin Psychiatry 2004 ;

65 : 1.

[2] Adams CE, Fenton MKP, Quraishis et al. Systematic meta-

review of depot antipsychotic drugs for people with schizo-

phrenia. British Journal of Psychiatry 2001 ; 179, 290-299.

[3] Andreasen NC, Carpenter WT Jr, Kane JM et al. Remission in

schizophrenia : proposed criteria and rationale for consensus.

Am J Psychiatry 2005 ; 162 ; 441-449.

[4] Bordenave-Gabriel C, De Beauchamp I, Gury C. Rôle du phar-

macien in « Informer le patient en psychiatrie » sous la direc-

tion de J. Palazzolo, Paris : Elsevier Masson eds Paris 2003 :

145-166.

[5] Brousse G, Llorca PM. Information du patient schizophrène in

« Informer le patient en psychiatrie » sous la direction de J.

Palazzolo, Elsevier Masson eds Paris 2003, 33-45.

[6] De Hert MA, Van Winkel R, Van Eyck D et al. Prevalence of the

metabolic syndrome in patients with schizophrenia treated with

antipsychotic medication. Schizophr Res 2006 ; 83 : 87-93.

[7] D’Ivernois JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient :

une approche pédagogique. Vigot, Paris : Vigot, 1999.

[8] Jarboe KS, Littrell K, Tugrul K. Long-acting injectable rispéri-

done : an emerging tool in schizophrenia treatment. J Psy-

chosoc Nurs Ment Health Serv 2005 ; 43 : 25-33.

[9] Kane JM. Treatment strategies to prevent relapse and encou-

rage remission. J Clin Psychiatry 2007 ; 68 (Suppl 14) 27-30.

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment prescrire un APAP ? S113

[10] Kane JM, Aguglia E, Altamura A et al. Guidelines for depot

antipsychotic treatment in schizophrenia–Eur. Neuropsycho-

pharmacol. 1998 ; 8 : 55-66.

[11] Lachaux B. L’information entre dire pour se protéger et informer

pour permettre. L’Encéphale 2001 ; 27 ; Suppl 1 : 26-39.

[12] Leucht S, Barnes RR, Kissling W et al. Relapse prevention in

schizophrenia with new-generation antipsychotics : a syste-

matic review and exploratory meta analysis of randomized,

controlled trials. Am J Psychiatry 2003 ; 160 : 1209-1222.

[13] Leucht S, Kane J. Measurement-based psychiatry : definitions

of response, remission, stability and relapse in schizophrenia.

J Clin Psychiatry 2006 ; 67 : 1818-1814.

[14] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé. Journal Officiel

de la République Française, 5 mars 2002 : 4120-4143.

[15] Merinder LB, Viuff AG, Laugesen HD et col. Patient and rela-

tive education in community psychiatry : a randomized con-

trolled trial regarding its effectiveness. Soc Psychiatr

Epidemiol 1999 ; 34 : 287-294.

[16] Palazzolo J. APAP et relation médecin-malade : quelques élé-

ments de réflexion. Ann Méd Psychol. 2007 ; 165 : 536-544.

[17] Petitjean F, Beaufils B. Information du patient atteint de trou-

bles schizophréniques et information de l’entourage. Ann Méd

Psychol 1999 ; 157 (4) : 256-261.

1

/

5

100%