PDF - John Libbey Eurotext

Une st

enose

biliaire r

ev

el

ee

par un ict

ere

Observation

Un homme de 70 ans, en excellent

etat g

en

eral (OMS 0),

ayant comme ant

ec

edents une hypertension art

erielle et

un diab

ete de type 2, est venu consulter aux urgences

pour un ict

ere d’apparition r

ecente associ

e

a un prurit.

Le bilan biologique montrait une cholestase (phospha-

tases alcalines

a 6N, GGT

a 4N), une cytolyse (ASAT et

ALAT

a 2N) associ

ee

a une

el

evation de la bilirubine totale

a 312 mmol/L. Le TP

etait

a 96 %. Une

echographie

montrait une dilatation des voies biliaires intrah

epatiques,

la v

esicule biliaire

etait non dilat

ee. Le bilan morpholo-

gique

etait compl

et

e par un scanner thoraco-abdomino-

pelvien inject

e puis une IRM et une bili-IRM qui mettaient

en

evidence une masse de 30 mm de la convergence

biliaire, responsable d’une dilatation biliaire dans les foies

droit et gauche (figure 1).

A noter qu’il n’existait pas

d’envahissement vasculaire ni d’ad

enopathie cœliaque ou

inter-aortico-cave. L’albumin

emie est normale, l’ACE

a3N

et le CA19-9

a 20N.

Commentaires : diagnostic

pr

eop

eratoire, diagnostics diff

erentiels,

preuve histologique

L’ict

ere est le principal mode de r

ev

elation du cholangio-

carcinome hilaire (75 %). La difficult

e majeure de la prise

en charge d’un obstacle de la convergence biliaire est la

quasi-impossibilit

e d’obtenir, dans la majeure partie des

cas, une preuve histologique avant de proposer un

traitement ad

equat. Le diagnostic est souvent pr

esomptif

et repose sur un faisceau d’arguments cliniques et

radiologiques. Il doit ^

etre non invasif et r

ealis

e avant tout

geste de drainage biliaire.

‘‘ La difficult

e majeure de la prise en charge

d’un obstacle de la convergence biliaire

est la quasi-impossibilit

e d’obtenir,

dans la majeure partie des cas, une preuve

histologique avant de proposer un traitement

ad

equat’’

Le scanner montre la dilatation des voies biliaires

intrah

epatiques en amont de l’obstacle, mais il a parfois

quelques difficult

es

a caract

eriser la l

esion. L’atout majeur

du scanner r

eside dans le bilan d’extension local

vasculaire, ganglionnaire, p

eriton

eal et

a distance. Il

permet

egalement le calcul de la volum

etrie h

epatique

avant et apr

es une

eventuelle embolisation portale afin de

v

erifier l’hypertrophie h

epatique souhait

ee. L’IRM montre

de plus en plus fr

equemment la tumeur elle-m^

eme (

ala

diff

erence du scanner). L’int

er^

et majeur des s

equences

bili-IRM va ^

etre de pouvoir faire une analyse s

emiologique

de la st

enose sans opacification. Lorsque celle-ci est

abrupte, circonf

erentielle et irr

eguli

ere, cela plaide en

faveur du diagnostic de cholangiocarcinome. La CPRE

diagnostique n’a plus de place.

‘‘ Il est essentiel d’effectuer le bilan

d’imagerie initial avant la mise en place

de proth

ese biliaire plastique ou m

etallique’’

A stenosis of the biliary convergence

David Fuks

CHU Nord Amiens,

service de chirurgie digestive et m

etabolique ;

Universit

e de Picardie,

Place Victor Pauchet,

80054 Amiens Cedex 01,

France

e-mail : <regimbeau.jean-marc@chu-amiens.fr>

Pour citer cet article : Fuks D. Une st

enose biliaire r

ev

el

ee par un ict

ere. H

epato Gastro 2013 ; 20 : 205-210. doi : 10.1684/hpg.2013.0842

doi: 10.1684/hpg.2013.0842

205

HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive

vol. 20 n83, mars 2013

ossier th

ematiqueD

HEPATO

GASTRO

et Oncologie

digestive

Cholangio-

carcinome

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

M^

eme si, en cas d’obstacle de la convergence biliaire, le

diagnostic de cholangiocarcinome hilaire est

evoqu

een

priorit

e, il faut savoir

evoquer les diagnostics diff

erentiels

et les

eliminer : cancer de la v

esicule biliaire avec extension

hilaire, une compression par ad

enopathies m

etastatiques,

un syndrome de Mirizzi, une cholangite scl

erosante

primitive, une cholangite scl

erosante secondaire, une

pseudo-tumeur inflammatoire et, plus rarement, une

cholangite auto-immune, une biliopathie portale, une

papillomatose biliaire, une cholangite

a

eosinophiles et

une cholangite isch

emique. L’

etude d’Are et al.[1] a

montr

e que sur 171 patients ayant un obstacle de la

convergence consid

er

e comme un cholangiocarcinome,

30

etaient atteints d’une autre maladie, qu’elle ait

et

e

b

enigne (pour 5 % des cas) ou maligne (cholangiocarci-

nome v

esiculaire ou autre cancer). Dans cette s

erie, seules

l’invasion vasculaire et l’atrophie lobaire plaidaient en

faveur du diagnostic de cholangiocarcinome m^

eme si leur

sp

ecificit

e

etait peu

elev

ee.

La preuve du cancer en situation curative est souvent

difficile

a obtenir dans ces cancers caract

eris

es par une

infiltration sous-muqueuse canalaire biliaire car la tumeur

est petite, le plus souvent peu visible, les voies biliaires

sont dilat

ees et la cytologie apr

es brossage peu fiable

(rentabilit

e diagnostique de l’ordre de 30 %). Dans la s

erie

de l’AFC [2], la preuve histologique

etait obtenue avant

r

esection chez 14 % des patients. Les recommandations

des soci

et

es savantes sont claires, l’obtention d’une

preuve histologique ou cytologique doit ^

etre discut

ee au

cas par cas avant chirurgie

a vis

ee curative, et

evit

ee dans

la majorit

e des cas compte tenu du risque d’essaimage

tumoral le long du trajet de ponction percutan

e[3].

‘‘ Le diagnostic histologique de certitude est

accessible en pr

eop

eratoire chez moins

de 20 % des patients’’

Observation

Le dossier du patient

etait discut

eenr

eunion de

concertation pluridisciplinaire avant tout geste invasif.

Malgr

e l’absence de preuve histologique, le premier

diagnostic

evoqu

e

etait un cholangiocarcinome hilaire

Bismuth-Corlette IV (

a gauche le canal biliaire du

segment IV

etait s

epar

e de ceux des segments II et III)

(figure 2). Le scanner thoraco-abdominal inject

e montrait

que le tronc porte et les branches gauches de l’art

ere

h

epatique et de la veine porte n’

etaient pas envahies par

la tumeur. Un PET-Scan ne mettait en

evidence aucune

l

esion secondaire

a distance. Compte tenu du caract

ere

r

es

ecable de la tumeur et de l’absence de contre-

indication (cardiologique et pulmonaire)

a l’intervention,

il

etait envisag

eder

ealiser une r

esection h

epatique droite.

Dans la mesure o

u le futur foie restant (lobe gauche)

repr

esentait 20 % (soit moins de 40 % du volume

h

epatique total), une embolisation portale droite,

pr

ec

ed

ee d’un drainage biliaire par voie endoscopique,

etait d

ecid

ee (figure 3).

‘‘ Le PET-Scan et la cœlioscopie exploratrice

sont recommand

es pour mettre en

evidence une

eventuelle extension

a distance’’

Commentaires : cœlioscopie

exploratrice, drainage biliaire,

embolisation portale

Avant d’envisager le drainage biliaire et/ou l’embolisa-

tion portale, l’exploration cœlioscopique chez les

patients ayant un cancer du hile potentiellement

ABC

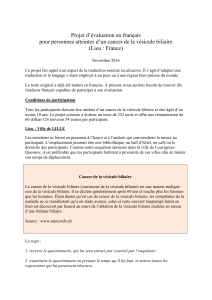

Figure 1. TDM en coupes axiales au temps portal (A). IRM en coupe axiale pond

er

ee en T1 avec saturation du signal de la graisse et apr

es injection

de ch

elates de gadolinium au temps tardif (B) et cholangio-IRM 3D (C) en projection MIP. Masse tumorale hilaire hypodense

etendue au segment

IV et au canal h

epatique droit responsable d’une dilatation des voies biliaires intrah

epatiques.

206 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive

vol. 20 n83, mars 2013

ossier th

ematiqueD

HEPATO

GASTRO

et Oncologie

digestive

Cholangio-

carcinome

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

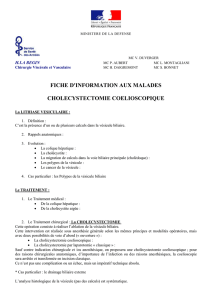

I II III

A

B

IV

Figure 2. Classification Bismuth-Corlette (dessin Richard Delcenserie). Type I : atteint la convergence sans l’obstruer. Type II : atteint et obstrue la

convergence primaire. Type III : atteint et obstrue les convergences secondaires droite ou gauche. Type IV : atteint les deux convergences

secondaires (

a gauche le canal biliaire du segment IV est s

epar

e de ceux des segments II et III).

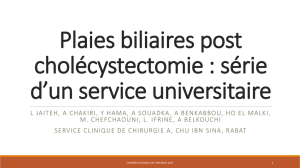

AB

Figure 3. A) Clich

es de cholangiographie r

etrograde endoscopique. St

enose tumorale hilaire atteignant la convergence confirm

ee sur le clich

ede

cholangiographie avec pr

esence d’un r

etr

ecissement serr

e et irr

egulier de la voie biliaire principale proximale associ

ee

a une dilatation des voies

biliaires intrah

epatiques gauches. R

ealisation de biopsies de la st

enose et mise en place de proth

eses plastiques

a gauche permettant de drainer

les voies biliaires dilat

ees en amont. La projection du foie droit est sch

ematis

ee par le triangle noir et le ligament rond par le trait jaune.

B) Portographie apr

es la mise en place de proth

ese biliaire en vue d’une embolisation portale droite.

207

HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive

vol. 20 n83, mars 2013

ossier th

ematique Cas cliniqueD

HEPATO

GASTRO

et Oncologie

digestive

Cholangio-

carcinome

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

r

es

ecable permet d’

eviter 20

a 50 % de laparotomies

exploratrices, et permet un acc

es plus rapide

ala

chimioth

erapie dans un contexte palliatif. Elle doit ^

etre

r

eserv

ee en routine aux patients avec cholangiocarci-

nome hilaire de stade T2-T3 [4].

‘‘ L’exploration cœlioscopique

chez les patients ayant un cancer

du hile potentiellement r

es

ecable permet d’

eviter

20

a 50 % de laparotomies exploratrices’’

Le drainage biliaire ne doit plus ^

etre syst

ematique mais

plut^

ot propos

e

a la carte. Il existe un consensus pour

consid

erer qu’un drainage biliaire est n

ecessaire dans trois

circonstances :

1) lorsque le futur foie restant repr

esente moins de 40 %

du volume h

epatique total et qu’une embolisation portale

est envisag

ee ;

2) en pr

esence d’une angiocholite ;

3) s’il existe une d

enutrition, une insuffisance r

enale ou

une hypoalbumin

emie.

Si un drainage est r

ealis

e, il peut, selon l’expertise locale,

^

etre indiff

eremment endoscopique ou percutan

e[2].Le

drainage endoscopique est plus adapt

e aux st

enoses

basses et peut ^

etre r

ealis

e en une seule s

eance, mais il

comporte un risque plus important de sepsis qui, pour

certains, le rend peu adapt

e dans une perspective

curative. Le drainage percutan

en

ecessite plusieurs

s

eances mais est associ

e

a un risque moindre d’angio-

cholite pr

ecoce. N

eanmoins, il existe un risque d’essai-

mage tumoral sur le trajet du drain. M^

eme si elle ne

compromet pas toujours la r

ealisation secondaire d’un

geste d’ex

er

ese, la mise en place de proth

eses m

etalliques

non couvertes doit formellement ^

etre

evit

ee tant que

l’irr

es

ecabilit

e n’a pas

et

e affirm

ee. Un drainage biliaire

unilat

eral, qui doit porter sur le futur foie restant, permet,

chez la majorit

e des patients, de r

eduire la concentration

de bilirubine et est pr

ef

erable,

a la fois dans des mod

eles

exp

erimentaux et cliniques,

a un drainage bilat

eral. Il

semblerait que le b

en

efice du drainage biliaire est r

eel

avant h

epatectomie droite alors qu’il est plus discutable

avant h

epatectomie gauche [2].

L’embolisation portale, qui ne doit pas ^

etre syst

ematique

car elle comporte ses propres risques, est habituellement

r

ealis

ee lorsque le futur foie restant repr

esentait moins de

40 % du volume tumoral total. Certains y ont eu en outre

recours de fac¸on plus syst

ematique avant toute ex

er

ese

droite,

etendue ou non.

‘‘ Le drainage biliaire ne doit plus ^

etre

syst

ematique mais plut^

ot propos

e

a la carte’’

Observation

Apr

es drainage biliaire, on note une diminution de la

bilirubine totale qui passe de 400

a76mmol/L. Apr

es

drainage, le CA 19-9 est

a 13N. L’embolisation portale

chez ce patient chez qui une r

esection de type lobectomie

droite (segments IV, V, VI, VII, VIII et I)

etait pr

evue a

concern

e les branches portales droites et celles du

segment IV (figure 4).

AB

Figure 4. L’embolisation portale chez ce patient chez qui une r

esection de type lobectomie droite (segments IV, V, VI, VII, VIII et I)

etait pr

evue

a concern

e les branches portales droites et celles du segment IV. A) Avant embolisation portale : foie total : 1 470 cc ; lobe gauche : 304 cc

(20 %). B) Apr

es embolisation portale : foie total : 1 500 cc ; lobe gauche : 560 cc (37 %) ; gain : 17 % ; poids : 70 kg ; LG/poids : 0,8.

208 HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive

vol. 20 n83, mars 2013

ossier th

ematiqueD

HEPATO

GASTRO

et Oncologie

digestive

Cholangio-

carcinome

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

L’intervention chirurgicale avait lieu 4 semaines apr

es

l’embolisation portale droite (volume du lobe gauche

37 %) et consistait en une lobectomie droite associ

ee

a

une r

esection du segment I et de la voie biliaire principale

(figure 5). Un curage ganglionnaire du p

edicule h

epatique

etait effectu

e. Les pertes sanguines

etaient de 600 mL et

le patient n’

etait pas transfus

e.

Commentaires : strat

egie chirurgicale,

type de gestes, antibioth

erapie

Il existe actuellement des arguments pour proposer,

lorsqu’elle est possible, une r

esection h

epatique droite

pour des raisons :

–techniques (h

epatectomie droite plus facile que gau-

che, reconstruction de la veine porte gauche plus facile,

r

esection du segment I plus facile apr

es h

epatectomie

droite que gauche, embolisation portale droite facile,

longueur anatomiquement plus grande du canal

h

epatique gauche) ;

–carcinologiques (branche de l’art

ere h

epatique

a

distance de la voie biliaire principale

a l’inverse de la

branche droite, plafond et plancher de la convergence

r

es

equ

es lors d’une h

epatectomie droite

etendue au

segment IV, principe de la r

esection carcinologique des

tumeurs du hile plus facile, longueur anatomiquement

plus grande du canal h

epatique gauche).

Lorsque les deux gestes sont possibles, la r

esection gauche

pr

ef

erentielle peut ^

etre argument

ee par l’absence de

n

ecessit

e d’un drainage biliaire et d’une embolisation

portale pr

eop

eratoire, simplifiant la prise en charge des

patients (sauf pour les cas avec extension au secteur

param

edian droit).

La r

esection du segment I est recommand

ee car ses

canaux biliaires sont envahis dans pr

es de 90 % des cas en

raison de ses rapports avec le hile. Il est n

ecessaire de le

r

es

equer

egalement, le plus souvent pour des raisons de

drainage biliaire. La survie

a 5 ans des patients ayant eu

une r

esection du segment 1

etait de 46 % dans la s

erie

r

etrospective de Sugiura et al.versus 12 % en l’absence

d’une telle r

esection.

Enfin, compte tenu de la dur

ee d’intervention (li

ee

ala

complexit

e du geste chirurgical) et du drainage biliaire

pr

eop

eratoire, il est le plus souvent n

ecessaire de d

ebuter

une antibioth

erapie

a large spectre, apr

es avoir r

ealis

e des

pr

el

evements bact

eriologiques de la bile (voie biliaire

principale, v

esicule biliaire).

‘‘ La r

esection carcinologique d’une tumeur

du hile comprend la voie biliaire principale

et la convergence biliaire, une h

epatectomie

du c^

ot

e atteint par la tumeur et un curage

ganglionnaire locor

egional’’

Observation

Le patient

etait hospitalis

eenr

eanimation pendant dans

les 4 premiers jours postop

eratoires. Les suites

etaient

marqu

ees par une fistule biliaire, survenant au 3

e

jour

postop

eratoire et qui s’est tarie au bout de 23 jours, ainsi

qu’une pneumopathie basale droite. Le patient quittait le

service au 28

e

jour postop

eratoire.

‘‘ Les suites op

eratoires n

ecessitent chez

pr

es de 30 % des patients un geste invasif

radiologique ou endoscopique’’

Commentaires : morbi-mortalit

e

Apr

es h

epatectomie majeure pour cholangiocarcinome

hilaire, la mortalit

e globale est de 10 % et la morbidit

ede

l’ordre de 60 %. Dans une

etude prospective r

ealis

ee en

2008 dans le cadre du rapport de l’AFC, la morbidit

e

etait

de 72 % ; la fistule biliaire et le sepsis repr

esentaient la

moiti

e des complications postop

eratoires [5]. Vingt pour

cent des patients ayant une complication n

ecessitaient un

geste (r

eintervention ou drainage) sous anesth

esie

Figure 5. Photo perop

eratoire apr

es lobectomie droite, curage du

p

edicule h

epatique, r

esection en bloc de la veine porte pour

cholangiocarcinome hilaire « Neuhaus concept ». La continuit

e

biliaire est assur

ee par une anastomose biliodigestive. De la bile coule

par les canaux biliaires des segments II et III.

209

HEPATO-GASTRO et Oncologie digestive

vol. 20 n83, mars 2013

ossier th

ematique Cas cliniqueD

HEPATO

GASTRO

et Oncologie

digestive

Cholangio-

carcinome

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

6

6

1

/

6

100%