Rapport Implantation CL en endoscopie digestive VF

1

C

HECK

-

LIST

« S

ECURITE DU PATIENT

EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

»

Evaluation de son utilisation sur une région donnée

RéQua-HAS – Check-list en endoscopie digestive, Questionnaire sur l’utilisation et l’implantation 2

Sommaire

RéQua-HAS – Check-list en endoscopie digestive, Questionnaire sur l’utilisation et l’implantation 3

E

TUDE SUR L

’

IMPLANTATION ET L

’

UTILISATION DE LA CHECK

-

LIST

« S

ECURITE DU PATIENT EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE

»

Résumé

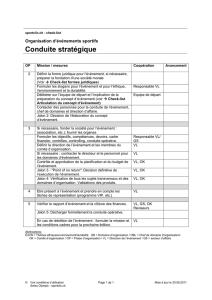

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, la HAS

recommande l’utilisation d’une check-list (CL) « Sécurité du patient au bloc opératoire »,

programme facile à mettre en œuvre et qui a fait la preuve de manière convaincante, de son

efficacité en termes de diminution de la morbi-mortalité post opératoire. Cette fiche peut servir de

support à l’équipe médico-soignante pour vérifier de manière croisée, un certain nombre de points

clefs et partager des informations essentielles concernant le patient. Néanmoins, cette CL telle

que proposée suite aux publications internationales, concernait essentiellement les interventions

chirurgicales. Aussi, la HAS et la Société Française d’Endoscopie Digestive (représentant la

Fédération des Spécialistes de l’Appareil Digestif) ont proposé un format approprié aux actes

d’endoscopie digestive – juin 2011.

Quelques mois après sa mise en œuvre et comme convenu avec les professionnels, la HAS a

procédé à une évaluation de son implantation et de son utilisation sur une région donnée et dans

ce but, a mandaté le Réseau Qualité des établissements de santé de Franche-Comté (REQUA)

pour réaliser ce travail dans cette région. Cette étude a comporté deux volets : une enquête

déclarative sur l’ensemble des établissements (avec un volet d’équipe et un volet individuel) et une

observation des pratiques sur un échantillon représentatif d’établissements.

Plus des 2/3 des professionnels qui l’utilisent, considèrent la check-list « Sécurité du patient en

endoscopie digestive », comme un programme utile pour améliorer la sécurité des patients en

endoscopie digestive – notamment afin d’optimiser le partage des informations et la vérification de

points considérés essentiels par la SFED, avant toute endoscopie. La réalisation de la check-list

est reconnue comme une opportunité pour éviter les erreurs ou les dysfonctionnements lors de la

réalisation d’une endoscopie. Ils considèrent aussi plus que majoritairement que ce type de

programme est susceptible de renforcer les liens au sein de l’équipe et contribue à développer un

« climat » sécurité.

L’enquête réalisée montre que la check-list a une diffusion importante en Franche-Comté puisque

seulement quelques mois après avoir été recommandée par la SFED et la HAS, 85 % des

établissements déclarent l’utiliser toujours (54%) ou souvent (31%). Toutefois, près de la moitié

des établissements estiment ne pas avoir été assez informés sur la check-list, qui n’a pas fait

toujours l’objet d’une présentation aux équipes avant sa mise en place. Dans les établissements

dans lesquels la check-list est utilisée, elle ne l’est pas toujours systématiquement (notamment

pour les actes réalisés sans anesthésie). Des critiques sont rapportées concernant les modalités

de renseignement de la check-list et parfois la pertinence des items eux-mêmes.

Si la CL est finalement connue des professionnels et reconnue comme vraisemblablement utile,

elle n’est pas pour autant utilisée de manière optimale. La check-list est souvent considérée

comme un document administratif (supplémentaire) à remplir, qui entraîne une perte de temps ou

tout du moins ralentit l’activité. Elle n’est toutefois pas vécue comme une remise en cause des

compétences professionnelles. La désignation d’un coordonnateur, le plus souvent infirmier,

entraîne les professionnels à s’interroger sur les responsabilités de chacun. Il persiste lors de la

procédure check-list, un cloisonnement entre équipe anesthésique et équipe endoscopique, ou

entre personnel médical et personnel infirmier, ce qui entraîne un frein important sur l’oralité

nécessaire à la procédure. Ceci explique vraisemblablement que beaucoup d’équipes ne pensent

pas que la check-list permette à ce jour d’améliorer suffisamment le partage d’informations. En

effet, la philosophie de la check-list, devant permettre un « partage entre les membres de l'équipe

et une vérification croisée de points critiques », n’est pas suffisamment appliquée. L’implication

paramédicale semble légèrement plus importante, mais est forcément limitée à certains items.

Ainsi, seuls les items à vérifier auprès du patient font réellement et quasi systématiquement l’objet

d’une verbalisation, quelques fois même plusieurs fois (identité, préparation…), ce qui laisse

RéQua-HAS – Check-list en endoscopie digestive, Questionnaire sur l’utilisation et l’implantation 4

supposer un manque d’organisation. En revanche, lors du renseignement des critères plus

« médicaux » de la CL, on constate le caractère très limité des échanges entre les différents

professionnels (et notamment entre endoscopiste et anesthésiste) sur la vérification des points

critiques (antibioprophylaxie…), l’existence et la gestion de situations spécifiques (antiagrégants

plaquettaires…), ou les prescriptions pour les suites immédiates – la plupart des professionnels

faisant confiance à la gestion en amont de ces éléments lors des consultations gastro-

entérologique et anesthésique. Néanmoins, cette garantie ne peut être considérée comme

absolue, comme en témoigne l’interception par la check-list de dysfonctionnements, rapportée

dans 3 services sur 11.

L’ambivalence de certains items est soulignée comme un problème important (items positifs-

négatifs, n°4, 7 et 8). Si certaines équipes ont compris qu’il ne fallait cocher sur la check-list que

les items ayant fait l’objet d’une vérification croisée, d’autres cochent de manière systématique,

voire complaisante l’ensemble des critères.

On observe dans l’enquête déclarative peu de différences entre les différentes catégories de

professionnels, mais le faible nombre de personnel d’anesthésie ayant répondu limite la

significativité de ces résultats. En revanche, la comparaison entre professionnels du public et du

privé montre que les professionnels des établissements privés identifient davantage de freins que

ceux des établissements publics.

Enfin, l’étude telle que réalisée ne permet pas de juger formellement de l’impact de la mise en

place de la check-list. Toutefois, certaines équipes disent avoir détecté à différentes reprises des

dysfonctionnements (préparation inadéquate) ou évité des erreurs (problèmes liés aux

anticoagulants) grâce à l’utilisation de la check-list.

A partir de ce constat, diverses propositions peuvent être faites, concernant à la fois la check-list

en endoscopie digestive mais aussi les autres check-lists proposées par la HAS :

développer l’Information des professionnels sur l’intérêt et les objectifs de tels

programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques, type check-list ;

proposer des démarches destinées à favoriser leur appropriation par les différentes

catégories de professionnels impliqués (endoscopiste, anesthésiste et IADE, IDE et

IBODE, encadrement soignant, direction) ;

inciter les équipes à réfléchir sur l’organisation à mettre en œuvre pour favoriser ce

mode de travail collaboratif, utilisant entre autres démarches des supports type check-

list ;

mettre en avant le leadership indispensable au niveau de la structure interventionnelle

et en salle d’endoscopie en particulier, pour porter ces dynamiques sécurité ;

faire évoluer les items de la check-list sur le fond (davantage technique ?) et la forme

(pour en améliorer l’appropriation) tant au niveau national que local (favoriser les

adaptations), pour apporter une réelle plus value aux pratiques, libérant les

professionnels d’un volet cognitif fastidieux pour leur permettre de se consacrer aux

aspects techniques des actes à réaliser ;

développer les revues d’analyse des dysfonctionnements détectés lors de l’utilisation

de la check-list, ou à l’occasion des incidents ou accidents survenus en cours

d’endoscopie ;

définir avec l’aide des sociétés savantes (SFED) une méthodologie pour évaluer et

améliorer l’utilisation de la check-list et son impact réel, notamment au niveau des

établissements.

RéQua-HAS – Check-list en endoscopie digestive, Questionnaire sur l’utilisation et l’implantation 5

Rapport d’évaluation

C

ONTEXTE

Les soins chirurgicaux constituent depuis plus d’un siècle une composante essentielle des soins

de santé partout dans le monde (234 millions d’interventions par an dans le monde)

1

. Ces soins

entraînent une part non négligeable de décès (0,5 à 5 %) et de complications postopératoires

(environ 25 %), qui s’avèrent dans la moitié des cas évitables, car liés à des dysfonctionnements

dans l’organisation des soins, l’information du patient ou le respect des protocoles. Face à ce

constat, l’Organisation Mondiale de la Santé a lancé en 2008 le programme « Safe Surgery Saves

lives »

2

, qui avait pour but de réduire les taux de complications et de décès postopératoires, en

renforçant l’implication des équipes afin d’améliorer la sécurité du patient en chirurgie.

Ce programme a conduit à la mise en place d’une check-list, outil simple et facile à mettre en

œuvre, qui a été testé dans plusieurs pays et dont des études publiées récemment ont montré

l’efficacité

3

,

4

. La HAS et les représentants des professionnels travaillant au bloc opératoire, en

association avec les représentants des patients, ont adapté cette check-list au contexte français, et

l’ont appelé « Check-list Sécurité du patient au bloc opératoire ». La certification des

établissements de santé a rendu obligatoire, à partir du 1

er

janvier 2010, la mise en place de ces

outils. Dans le cadre de l’accréditation, la mise en place de la check-list et l’étude de sa mise en

œuvre font partie du programme inter-spécialités des organismes agréés pour l’accréditation des

médecins.

Cet outil est apparu peu adapté aux spécificités de certaines chirurgies ou activités

5

. La Société

Française d’Endoscopie Digestive (SFED) et la HAS ont ainsi élaboré une check-list « Sécurité du

patient en endoscopie digestive » en juin 2010. Déclinée à partir de la check-list « Sécurité du

patient au bloc opératoire », cet outil apparaît plus adapté aux problématiques propres à cette

activité interventionnelle effectuée le plus souvent dans des unités dédiées (bloc d'endoscopie), ou

plus rarement au bloc opératoire.

Si la check-list permet manifestement un développement de la culture sécurité, en lien avec une

diminution des complications post-opératoires

6

, plusieurs études ont montré que l’implantation de

la check-list n’était pas encore optimale

7

,

8

,

9

. En effet, l’implantation de la check-list nécessite un

véritable changement culturel dans les blocs opératoires, imposant des échanges soutenus et un

partage d’information entre les différents professionnels concernés. De nombreux freins ont été

identifiés, liés au concept de l’outil (limitation de l’autonomie, réticence administrative,

1

Alliance mondiale pour la sécurité des patients. Une chirurgie plus sure pour épargner des vies. Deuxième défi

mondial pour la sécurité des patients. Organisation Mondiale de la Santé, 2008.

2

Programme « Safe Surgery Saves Lives »; site web: www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/.

3

Haynes, Weiser TG, Berry WR, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global

Population. N Engl J Med 2009;360:491-9.

4

Weiser TG, Haynes AB, Dziekan G, et al. Effect of a 19-item surgical safety checklist during urgent operations

in a global patient population. Ann Surg 2010;251:976-80.

5

Panel P, Cabarrot P. Pourquoi une check-list au bloc opératoire ?. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2010;39:362-70.

6

Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, et al. Changes in safety attitude and relationship to decreased postoperative

morbidity and mortality following implementation of a checklist-based surgical safety intervention. Qual Saf

Health Care 2011;20:102-7.

7

Lingard L, Regehr G, Orser B, Reznick R, Baker GR, Doran D, Espin S, Bohnen J, Whyte S. Evaluation of a

preoperative checklist and team briefing among surgeons, nurses, and anesthesiologists to reduce failures in

communication. Arch Surg 2008;143:12-7.

8

Vats A, Vincent CA, Nagpal K, Davies RW, Darzi A, Moorthy K. Practical challenges of introducing WHO surgical

checklist: UK pilot experience. BMJ. 2010 Jan 13;340:b5433. doi: 10.1136/bmj.b5433.

9

Fourcade A, Grenier C, Bourgain JL, et al. Impact des conditions organisationnelles lors de l’application de la

checklist opératoire : exemple de la cancérologie. Symposium HAS - BMJ : Impact clinique des programmes

d'amélioration de la qualité (Clinical impact of quality improvement) - Nice, 19 avril 2010.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%