Corrigé devoir à la maison groupe Sicile

Corrigé devoir à la maison groupe Sicile

Introduction

• L’investissement, en particulier celui des entreprises, est doublement stratégique, car c’est à la fois

l’origine de la croissance à venir et l’élément le plus instable de la demande. Il est par conséquent très

important de pouvoir stimuler l’investissement.

Mais quelle politique employer ? Les Américains accordent traditionnellement la première place à la

politique monétaire, la baisse des taux d’intérêt réduisant le coût de l’investissement au-dessous de son

bénéfice attendu, tout en favorisant la consommation.

• Mais ces mesures peuvent-elles suffire ? Plusieurs obstacles sont de nature à contrarier l’action par

les taux. Les niveaux d’endettement, aujourd’hui élevés, peuvent décourager les entreprises

d’emprunter, quel que soit le taux. Surtout, si les anticipations de demande sont trop pessimistes, le

coût de l’investissement devient négligeable comparé au risque de ne pas trouver de débouché à la

production. La baisse des taux est alors inefficace sans une politique budgétaire active.

• Nous verrons donc que la baisse des taux d’intérêt est favorable à l’investissement (I), mais qu’elle

ne suffi t pas toujours à assurer son redressement (II).

I. La baisse des taux d’intérêt favorise la reprise de l’investissement

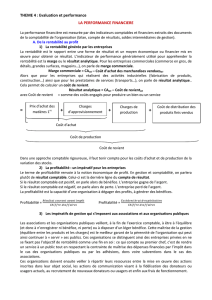

A. La baisse des taux améliore la profitabilité

1. Profitabilité et taux d’intérêt

La profitabilité est définie par E. Malinvaud (en 1983) comme l’écart positif existant entre le taux de

profit attendu d’un investissement et le taux d’intérêt réel. La baisse des taux accroît cet écart.

2. L’incidence de l’effet de levier

L’effet de levier est le mécanisme par lequel l’endettement accroît la rentabilité des capitaux investis.

Cet effet dépend de l’écart entre rentabilité de l’investissement et taux d’intérêt. La baisse des taux

renforce l’effet de levier, donc la rentabilité, donc l’incitation à investir.

B. La baisse des taux peut stimuler la demande

1. La baisse des taux décourage l’épargne

Des taux élevés peuvent inciter les agents à reporter dans le temps leurs dépenses. Au contraire, la

baisse des taux réduit l’avantage consenti à ceux qui renoncent à consommer immédiatement.

2. La baisse des taux favorise les dépenses

Les investissements des entreprises, mais aussi les achats de logements neufs et de biens durables, sont

sensibles aux taux. Les entrepreneurs vont donc anticiper une hausse de la demande globale en cas de

baisse des taux, ce qui peut les pousser à investir davantage (accélérateur).

II. Mais la baisse des taux n’est pas toujours suffisante

A. La baisse des taux ne peut compenser des anticipations trop pessimistes

1. L’adaptation de la production

La baisse de la demande crée des marges de capacités de production inemployées, qui rendent moins

nécessaire l’investissement. Les entreprises vont répondre à une première hausse de la demande en

jouant sur le taux et la durée d’utilisation du capital et les heures supplémentaires.

2. L’incertitude

En théorie, « toute offre crée sa propre demande » ; c’est la loi de Say. Pourtant, si les perspectives

sont mauvaises et le moral des entrepreneurs bas, Keynes a montré dès 1936 que l’économie pouvait

rester en situation de faible investissement.

B. Les limites techniques

1. Le degré d’endettement des entreprises

Une baisse des taux réduit le coût de l’endettement, mais pas le risque d’insolvabilité. Dans ce cas, la

priorité est au désendettement. La baisse des taux peut y aider, mais ne relancera pas l’investissement

pour autant.

2. La trappe à liquidité

Lorsque les prix baissent, même un taux d’intérêt nominal nul donne un taux réel élevé. Dans ce cas, il

est impossible de proposer un taux d’intérêt attractif. C’est la situation du Japon dans les années 1990.

Conclusion

Utile, la baisse des taux d’intérêt doit être complétée en période de récession. La politique monétaire

ne peut pas tout. Les autorités américaines l’ont d’ailleurs compris, qui utilisent de façon très

pragmatique la politique budgétaire lorsque c’est nécessaire. L’Europe, qui a maintenant une monnaie,

mais pas encore de budget, sera-t-elle en mesure d’en faire autant si nécessaire ?

1

/

1

100%