Télécharger le programme - sifud-pp

XIIIème Journée de l’Infirmière

Symposium SIFUD •

LILLE •

Grand

Palais

Jeudi 3 juin 2010

Sous la présidence de Marie-Agnès Navaux (Cerbère)

Journée coordonnée par le Docteur Marianne de Sèze (Bordeaux),

en collaboration avec Laurent Wagner et Renaud de Tayrac (Nîmes)

JDI 2010.indd 1 14/05/10 11:04:34

Edito

Chers toutes et tous,

C’est avec un immense plaisir que nous renouvelons cette année la coordination de la Journée des

Infirmières du congrès annuel de la SIFUD-PP.

Immense plaisir, parce que nous avons cru percevoir ces dernières années l’intérêt commun que nous

trouvions tous dans cette journée destinée à favoriser les échanges entre nous, infirmières et infirmiers,

équipes de soins, médecins, à discuter ensemble des moyens et de l’art de faire avancer ensemble un

sujet qui nous est cher, la pelvipérinéologie.

Cette année, sur la base de vos précieuses recommandations, et fidèles aux conseils et souhaits que

vous nous aviez exprimés l’an dernier, nous avons retenus le thème du BILAN URODYNAMIQUE.

Parce que tel que vous l’aviez souligné c’est une thématique qui nous fédère et nous réunit, que nos

horizons soient du champ du soin de rééducation, d’urologie, de gynécologie ou de l’entérologie.

En écho de nos échanges de l’an dernier, nous avons essayé de construire une journée interactive,

avec une matinée thématique sur les modalités pratiques du bilan urodynamique et un après-midi

tremplin de discussion, qui fera nous l’espérons le lien entre l’idéal et la réalité de nos pratiques

quotidiennes.

Nous espérons que cette journée apportera à chacune et chacun un petit plus dans notre quotidien

commun, et espérons beaucoup que vous nous aiderez, par votre participation et vos si précieux

conseils à continuer ensemble à bâtir les réflexions communes de demain.

Merci à toutes et tous de votre participation interactive à cette bien belle journée.

Merci à la société Astra Tech France de permettre cette si belle rencontre.

Bien amicalement

Marie-Agnès Navaux et Marianne de Sèze

JDI 2010.indd 2 14/05/10 11:04:35

3

Journée de l’Infirmière

Le 3 juin 2010, à Lille

Au programme de cette journée

Le bilan urodynamique en pratique quotidienne

P. 4 Histoire et principes du bilan urodynamique

L. Le Normand et J. Lefrançoise, M. Hillereau, Service Urologie, CHU Nantes

P. 6 Que dire aux patients : Conseils avant, durant et après le bilan urodynamique

F. Lebreton et E. Tan , Service MPR, Hôpital Tenon (Paris)

P. 7 Indications et spécificités du bilan urodynamique de l’enfant

I. Alova et P. Moisan, Service Uropédiatrie, Hôpital Necker Enfants Malades (Paris)

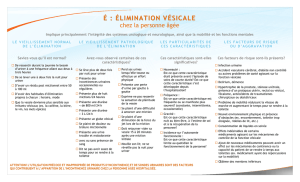

P. 9 Indications et spécificités du bilan urodynamique de la personne âgée

G. Robain et C. Buret, Service MPR, Hôpital Charles Foix (Ivry sur Seine)

P. 10 Indications et spécificités du bilan urodynamique du patient neurologique

A. Even-Schneider et C. Andrieux, Service MPR, Hôpital Raymond Poincaré (Garches)

P. 12 Indications et spécificités bilan urodynamique pour la chirurgie d’incontinence

urinaire de l’homme

P. Grise et F. Loisel, Service Urologie, CHU Rouen

P. 14 Indications et spécificités du bilan urodynamique dans la chirurgie de

l’incontinence urinaire féminine et du prolapsus génital

R. de Tayrac, L. Wagner, L. Ville et A. Kombrza, Services Gynécologie et Urologie, CHU Nîmes

De la pratique quotidienne aux recommandations : le grand écart ?

P. 18 Recommandations existantes pour la réalisation des profilométries

L. Wagner et son équipe, CHU Nîmes

P. 23 Recommandations existantes pour la réalisation des débitmétries

R. de Tayrac et son équipe, CHU Nîmes

P. 26 Les recommandations existantes (ICS) sont-elles adaptées à nos pratiques

quotidiennes ?

G. Amarenco, Hôpital Tenon (Paris)

JDI 2010.indd 3 14/05/10 11:04:35

4

Journée de l’Infirmière

Le 3 juin 2010, à Lille

Histoire et principes du bilan urodynamique

L. Le Normand et J. Lefrançoise, M. Hillereau, Service Urologie, CHU Nantes

Principes de l’urodynamique

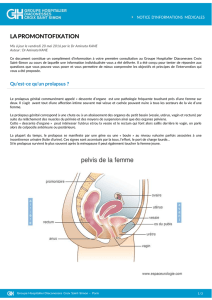

L’appareil vésico-sphinctérien a deux missions essentielles :

- contenir fermement les urines dans un réservoir à basse pression pour assurer la continence et protéger

le haut appareil urinaire.

- permettre une miction volontaire, rapide, facile et complète pour soulager le besoin.

L’évolution des différents paramètres physiques caractérisant la continence et la miction sont résumées dans la

figure 1. Pendant la phase de remplissage, la continence est assurée par un gradient de pressions entre urètre et

vessie très largement positif. Les pressions vésicales restent basses, permettant ainsi aux uretères de propulser

l’urine dans le réservoir vésical tandis que l’appareil sphinctérien maintient des pressions urétrales élevées

pour empêcher les fuites. La miction est assurée par une inversion de ces rapports : la pression vésicale s’élève

du fait de la contraction vésicale tandis que l’appareil sphinctérien se relâche permettant ainsi un bon débit

mictionnel.

Les examens urodynamiques ont pour but d’analyser cette fonction par la mesure quantitative de paramètres

physiques (volumes, débits, pressions) et qualitative de chacune des étapes assurant la continence et la miction

(besoins, fuites, miction).

Quatre paramètres permettent de caractériser globalement l’équilibre vésico-sphinctérien

- La pression vésicale de remplissage doit impérativement rester basse pour ne pas s’opposer à l’éjaculation

urétérale. Elle dépend plus des propriétés biomécaniques du matériau vésical que de l’activité tonique

des fibres musculaires ; pour cette raison au terme de «tonus» vésical on préfère celui de «compliance»

pour définir cette relation pression/volume qui caractérise la distensibilité vésicale.

- La pression urétrale maximum, au contraire, dépend presque exclusivement de l’activité tonique des

fibres musculaires lisses et striées du sphincter urétral qui s’effondre au moment de la miction. C’est elle

qui assure la continence sans la dysurie.

- La pression vésicale permictionnelle reflète la

puissance contractile du détrusor.

- La résistance urétrale représente l’ensemble des

forces qui s’opposent au passage des urines dans

l’urètre ; ce sont des facteurs de dysurie, mais aussi

de continence passive.

Histoire de l’urodynamique

Les premières mesures de pressions vésicales ont été

réalisés en 1872 et 1876 par Schatz et Paul C. Dubois,

mais c’est en 1882 que Mosso et Pellanici ont développé le

premier cystomanomètre pour enregistrer des contractions

vésicales d’abord sur des animaux puis sur une jeune fille

de 18 ans…

Figure 2 : cystomanomètre de Mosso et Pellanici

De nombreux systèmes de mesures ont été développés

pour tenter d’évaluer de manière la plus exacte possible la

JDI 2010.indd 4 14/05/10 11:04:36

5

Journée de l’Infirmière

Le 3 juin 2010, à Lille

pression dans la vessie : les capteurs à eau, métalliques et à mercure permettaient d’avoir une mesure précise,

mais ne permettaient pas les enregistrements. Les capsules anéroïdes ont permis d’amplifier le signal physique

pour permettre d’obtenir un tracé (Lewis, 1927) puis c’est grâce à l’arrivée des capteurs électroniques que le

signal physique représenté par la pression a pu être transformée en un signal électrique pouvant être exploité

ensuite par des amplificateurs et enregistreurs qui se sont améliorés au fil du temps. Avant que les tracés

puissent être numérisés, de nombreux enregistreurs ont été utilisés : galvanométriques à stylets chauffants, à

jet d’encre, à ultra-violets ; les enregistreurs potentiométriques, électrostatiques et numériques à peigne…

La profilométrie uréthrale a été développée plus tardivement. La mesure de la pression urétrale a d’abord

été globale par Bonney en 1923. L’urèthre n’étant pas une enceinte liquidienne, il fallait trouver un système

permettant de mesurer la tension pariétale de l’urèthre. Des cathéters à ballonnets (à eau) ont été d’abord

développés (Simons, 1960) et c’est en 1969 que Brown et Whickam ont développé le système de cathéter

perfusé qui est encore utilisé actuellement.

De nombreux appareils de débitmétrie ont été conçus à partir de 1925, notamment par Gronwall qui a permis

le premier enregistrement d’une courbe volume/temps. Drake en 1948 a développé un système permettant de

calculer le débit maximum, puis des systèmes utilisant le déplacement d’air on été développés par J Susset en

1965 puis par Holm en 1969 en prenant modèle sur des rotamètres à bille utilisés en anesthésie. Aucun de ces

appareils ne permettait cependant d’obtenir une courbe.

Ce sont Koontz (1967) et Whitaker (1970) qui ont permis d’obtenir les premiers tracés d’une courbe débit/

temps, mais il faut attendre 1972 pour avoir une pesée électronique permettant d’avoir une transformation de

la courbe poids/temps en courbe débit/temps. Enfin, l’arrivée du débitmétre à disque rotatif en 1975 a permis

d’obtenir une précision suffisante de l’examen pour une bonne interprétation en routine.

Le laboratoire d’urodynamique de Nantes existe depuis 1977. Le professeur Jean Marie Buzelin a énormément

contribué au développement de l’urodynamique en France et dans le monde. Nous avons la chance d’avoir

encore Josiane Lefrançoise, l’infirmière qui a été impliquée dès ses débuts au développement du laboratoire

aux côtés de Jean Marie Buzelin. Elle a une expérience inégalée et a vécu toutes les avancées conceptuelles et

technologiques de l’urodynamique.

JDI 2010.indd 5 14/05/10 11:04:37

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%