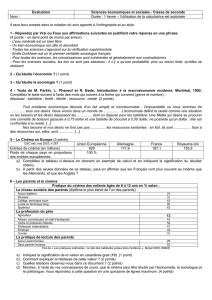

theme 1 : les acteurs de l`economie

THEME 1 : LES ACTEURS DE L’ECONOMIE

1. Pourquoi l’économie existe-t-elle ? 2h

2. Quels acteurs créent la richesse ? (1h terrain + 1h cours)

3. Quelles sont les relations entre ces acteurs ? (1h cours + 1h activité groupe )

4. A quoi sert une banque ?

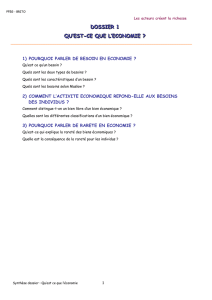

1. Pourquoi l’économie existe-t-elle ?

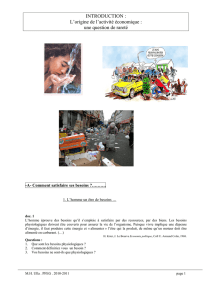

A l’origine de l’activité économique : les besoins

Pour vous, qu’est-ce qu’un besoin ?

Définition Larousse :

Exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie

organique : Besoin de manger, de dormir.

Sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer ; nécessité impérieuse : Besoin de savoir.

Chose considérée comme nécessaire à l'existence : Le cinéma est devenu chez lui un besoin.

État qui résulte de la privation du nécessaire ; indigence, dénuement : C'est dans le besoin qu'on connaît le

véritable ami.

Quels sont les différents types de besoin que peut éprouver l’homme ? Nos besoins sont-ils limités ?

On distingue ainsi des besoins physiologiques ou primaires (également appelés biologiques ou vitaux), qui

correspondent aux exigences naturelles (se nourrir, se protéger contre le froid, etc.), et les besoins secondaires (ou

besoins de civilisation) qui apparaissent après les premiers et sont plus diversifiés.

J.Y.Capul et O. Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, 2008

Cette distinction est relative et prête à discussion ; la frontière entre les uns et les autres n’est pas évidente : savoir lire et

écrite est un privilège dans certaines sociétés, une nécessité impérieuse dans la nôtre. La satisfaction des besoins

élémentaires peut emprunter des modalités très diverses dans le temps et dans l’espace. L’univers des besoins est

essentiellement social et culturel. Les besoins sont relatifs à une société donnée, à son niveau de développement,

à son système social.

Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2009

Expliquez et illustrez les phrases soulignées.

Le problème de la rareté des ressources

Tous ces besoins, si divers, n’intéressent l’économiste que sous un seul aspect : la sensation d’insatisfaction qui naît d’un

besoin ressenti, quel qu’il soit, engendre-t-elle ou non une activité, un travail destiné à l’effacer ? Le besoin doit donc

être associé au fait qu’un effort humain est exercé pour le combler, sinon il ne concerne pas l’économiste.

H. Krier, J. Le Bourva Economie politique, Coll U. Armand Colin, 1968.

La pyramide des besoins de Maslow

Peter Menzel and Faith D’Aluisio traveled the world documenting that most basic of human behaviors — what we eat. Their

project, “Hungry Planet,” depicts everything that an average family consumes in a given week–and what it costs — laid out

in thought-provoking detail.

Tout problème économique découle d’un fait simple et incontournable : l’impossibilité où nous sommes de satisfaire

tous nos désirs. Nous vivons dans un monde de rareté. L’économiste définit la rareté comme une situation où les besoins

et les désirs dépassent les ressources dont on dispose pour les satisfaire. Une fillette, qui désire se procurer une

cannette de boisson gazeuse à 0,75 dollar et une tablette de chocolat à 0,5 dollar, ne possède qu’un dollar : elle est

confrontée à la rareté. (…) Nos besoins et nos désirs ne font pas que dépasser les ressources existantes : en fait, ils sont

illimités, face à des ressources qui, elles sont limitées et finies.

M. Parkin, L. Phaneuf, R. Bade, Introduction à la microéconomie moderne, Editions du renouveau pédagogique,

Montréal, 1992.

Expliquez la phrase soulignée.

Comment l’économiste définit-il la rareté ?

Pourquoi les ressources dont dispose l’homme sont-elles limitées ?

En résumé, que va étudier l’économiste ?

L’idée de rareté est donc fondamentale pour définir l’activité économique. C’est parce que les biens sont rares que la

science économique existe. L’économie est donc la science des choix. Elle étudie la façon dont s’effectuent les choix des

agents économiques.

J.Y. Capul et O. Garnier, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Hatier, 2008

Les biens économiques (ou biens rares) s’opposent aux biens libres. Les premiers se distinguent des seconds par le fait

qu’ils nécessitent du travail humain. En toute logique, les seconds se trouvent en abondance dans la nature et

s’obtiennent sans travail.

On peut classer les biens économiques :

- selon leur nature : les biens matériels (biens ayant une réalité physique) et les biens immatériels ou services (biens non

palpables) ;

- selon leur destination : les biens de consommation (biens destinés aux consommateurs finaux : les ménages) et les

biens de production (biens qui servent à produire d’autres biens : machines, matières premières, etc.) ;

- selon leur durée de vie : les biens durables (biens dont la destruction n’est pas immédiate, mais se fait

progressivement dans le temps) et les biens non durables (biens détruits lors de la consommation).

Hachette Education, manuel de 2nde PFEG, 2010)

A l’aide du texte, complétez le tableau suivant.

Les acteurs économiques vont donc devoir faire des choix

Donnez des exemples des choix que doit effectuer : Un consommateur-Une entreprise-Un gouvernement

Selon Paul Samuelson, titulaire en 1970 du deuxième prix Nobel d’économie, toute société doit résoudre les trois

problèmes fondamentaux suivants, qui sont d’ailleurs interdépendants :

1. Quels biens faut-il produire et en quelles quantités ? Des autoroutes, des hôpitaux, des logements, ou des

automobiles ?

2. Comment produire ces biens ? En d’autres termes : par qui et avec quelles ressources et selon quelles techniques,

ces biens doivent-ils être construits ? Qui chasse, et qui va à la pêche ? Les barrages doivent-ils être construits avec

beaucoup d’hommes et peu de machines, ou peu d’hommes assistés par des machines ? (…)

3. Pour qui ces biens sont-ils produits ? Qui va bénéficier des biens produits ? Autrement dit qui va bénéficier des biens

produits ? Autrement dit, comment la production nationale est-elle distribuée entre individus et groupes constitutifs d’un

pays donné ?

T. De Montbrial, La Science économique, PUF, 1998.

Activité de synthèse : L’eau pompée de Coca Cola en Inde

https://www.youtube.com/watch?v=62KtK17qqSc

1. Pourquoi le gouvernement indien a-t-il incité Coca-Cola à venir s’installer en Inde?

2. Pour quelles raisons Coca Cola a crée une usine en Inde ?

3. Pourquoi les habitants de la région manifestent-ils?

4. Quelles sont les différentes utilisations de l’eau dans la région? En quoi sont-elles contradictoires ?

5. Quelles sont les conséquences économiques, sociales, écologiques, politiques de l’implantation de Coca Cola ?

6. En quoi la question « A qui appartient l’eau est-elle essentielle ?

2. Quels acteurs créent la richesse ?

A partir de la liste des agents économiques repérés par les élèves et en s'aidant de la définition d'un agent économique,

leur faire opérer puis nommer des regroupements devant conduire aux 5 grandes secteurs institutionnels (SNF, SF, APU,

ISBLM, ménages).

Expliciter les fonctions principales de chacun des agents et leurs ressources. Distinguer production marchande et non

marchande.

Résumer dans un tableau de synthèse.

3. Quelles relations entre ces acteurs?

Question préalable : quel intérêt a-t-on à

échanger avec d’autres agents économiques ?

6

6

1

/

6

100%