annexes a la grille de recueil de donnees : l`entorse de la

ANNEXES A LA GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES : L’ENTORSE DE LA CHEVILLE EN PREMIER RECOURS CHEZ L’ADULTE NON SPORTIF

DEFINITION MEDICALE DE L'ENTORSE DE CHEVILLE : lésion d'un ligament n'entraînant pas une perte permanente des rapports normaux d'une articulation. Ceci distingue

l'entorse de la luxation pour laquelle l'articulation perd ses rapports normaux de façon permanente.

Classiquement, l'entorse de cheville correspond à une atteinte les ligaments externes entre le tibia, le talus (ancien astragale) et le calcanéus. Par extension, on entend par

entorse de cheville les entorses de n'importe quelles articulations de la cheville et du pied.

Plusieurs articulations sont concernées :

Articulation talo-crurale (entre le tibia, le talus et le calcanéus) avec 2 types d'entorses :

soit externe (l'entorse classique de loin la plus fréquente : 90% des entorses de cheville) soit interne (beaucoup plus rare)

Articulation sous-talienne (entre le talus et le calcanéus) et médio-tarsienne entre le talus, le naviculaire (ex-scaphoïde tarsien) et le cuboïde : entorse du médio-pied,

souvent liées,

Articulation entre naviculaire, 1er métatarsien et les 3 cunéiformes : entorse de Lisfranc

QUELQUES CHIFFRES :

15 à 20% des traumatismes sportifs ; 1 cas / 10 000 habitant / jour ; Coût journalier = 1,2 million euros

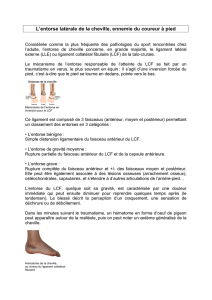

RAPPELS ANATOMIQUES :

La cheville a une double fonction : statique d’appui au sol et dynamique de propulsion. Les forces sont transmises par

le biais du tibia essentiellement sur l’os dénommé talus, qui fait office de relais vers le talon et l’avant pied. La

stabilité, en particulier en cas de sol irrégulier, est assurée par un système ligamentaire interne et externe. La

transmission des forces verticales crée naturellement un déséquilibre du pied vers l’intérieur, compensé par un

puissant système ligamentaire interne. L’équipement ligamentaire externe est lui beaucoup plus fragile, car moins

souvent mis en tension. Le ligament latéral externe est formé de 3 faisceaux

Images extraites du site :

Entorse de la cheville : Docteur Ivan PROTHOY

http://www.clinalpsud.com/homme_mouvement/hom_trauma_entors_cheville.htm

ENTORSE EXTERNE DE CHEVILLE : concernant le ligament collatéral latéral (ex latéral externe) de l'articulation talo-crurale qui représente

90% des entorses de chevilles.

Mécanismes des lésions

Dans l’entorse externe de cheville, la plante du pied regarde en dedans de manière forcée, ce qui étire ou rompt les faisceaux ligamentaires

(figure 2). Les faisceaux antérieur, puis moyen et enfin postérieur sont successivement touchés en fonction de la violence du traumatisme.

CLASSIFICATION DES LESIONS ET GRAVITE DES ENTORSES :

Stade 0 = pas de rupture ligamentaire : seul le faisceau antérieur du ligament collatéral est étiré, on parle d’entorse bénigne

Stade 1 = rupture partielle du faisceau antérieur : on parle d’entorse de gravité moyenne.

Stade 2 = rupture complète des faisceaux antérieur et moyen : on parle d’entorse grave.

Stade 3 = rupture complète des 3 faisceaux (antérieur, moyen et postérieur) du ligament collatéral latéral : on parle d’entorse grave.

PRISE EN CHARGE IMMEDIATE DU TRAUMATISME DE CHEVILLE

L'application du protocole RICE (Rest = repos, Ice = glace, C = compression, E = élévation) est préconisée. Il est conseillé l'arrêt immédiat de l'activité. Dans un deuxième

temps une contention ou immobilisation temporaire est réalisée afin de limiter la douleur et surtout l'œdème de la cheville. Un glaçage soigneux en protégeant la peau et une

élévation sont également effectués.

Traiter la douleur par des Antalgiques*

Antalgiques de type 1 ou 2 des paliers OMS

Les AINS oraux : aucune étude ne prouve la supériorité des AINS par rapport aux antalgiques.

Les topiques AINS sont efficaces sur l’œdème et la douleur.

BILAN : a) Éliminer d'abord une pathologie grave qui va demander une intervention prioritaire et

une orientation vers un SAU hospitalier

b) Faire un examen clinique complet de la cheville et du pied qui va permettre de :

Reconnaître l'articulation atteinte

Définir avec précision le ligament touché et le type de lésion :

Dénombrer les faisceaux lésés

Evaluer l'importance de la lésion (simple distension ou rupture qui peut être partielle ou complète, simple ou multiple).

Répertorier des lésions associées :

pas de signes en faveur d’une fracture : malléole latérale, os naviculaire, 5ème métatarsien

pas de signes en faveur d’une lésion associée : luxation des tendons fibulaires (contraction contrariée indolore et n’entrainant pas instabilité), fracture

parcellaire du dôme du talus

c) Conclure par un bilan lésionnel précis qui évaluera le type d’entorse et sa gravité selon la classification officielle stades 0 à 3)

d) Bilan radiologique :

Clichés simples de cheville (face, profil strict (analysant corticale postérieure de la malléole fibulaire et processus latéral du talus) et en rotation interne

20°(dégageant face latérale du talus, malléole fibulaire et interligne talo-fibulaire) en recherchant systématiquement un arrachement du dôme du talus

devant le moindre signe de gravité (douleur exquise en regard d’un site de fracture potentielle)

[chez l’enfant, non concerné ici : 12% des entorses de chevilles étiquetées aux urgences sont en fait des fractures. De plus, les entorses chez l’enfant sont assez

rares, les arrachements de l’os étant beaucoup plus fréquents (zone de faiblesse)]

En cas de présence d’au moins un des critères d’Ottawa, démarche pouvant faire diminuer de 20% à 30 % la prescription de radiographies avec une incidence

économique évidente) :

o Un patient âgé de plus de 55 ans

o Incapacité de se mettre en appui

o Impossibilité de faire 4 pas

o Douleur à la palpation osseuse du bord postérieur (sur une hauteur de 6 cm) ou de la pointe de l’une des 2 malléoles, de l’os naviculaire ou de la base

du 5° métatarsien.

Si suspicion clinique d’une lésion du pied associée : ajouter radiographies du pied centrées sur le siège de la douleur qui aura été précisé sur la

prescription

Si doute sur le médio-pied, cliché de 3/4 déroulé latéral du pied ( face latérale du talus, du calcanéum, du cuboïde et la base du 5ème métatarsien)

e) Autres techniques (clichés dynamiques, scanner, échographie, arthrographie, IRM) : en dehors de l’urgence, du ressort du spécialiste et généralement

réservées à des tableaux chroniques, chirurgicaux ou concernant des sportifs de haut niveau*:

Echographie : pour visualiser le ligament atteint et découvrir des lésions associées (arrachement osseux, lésion tendineuse...). Examen

complémentaire non invasif très utile pour améliorer la précision du diagnostic d'entorse mais nécessite un échographiste entrainé à la méthode

IRM : excellente sensibilité mais difficile d’accès dans le contexte de l’urgence

Scanner : utile en cas de suspicion de fracture ostéochondrale du dôme ou d’arrachement osseux

TRAITEMENT : favorisant le traitement fonctionnel (par rapport à l’immobilisation stricte), c’est-à-dire permettant la reprise

d’activité la plus rapide (grade B), avec immobilisation partielle et amovible (attelle AirCast) (pour une cicatrisation organisée),

complétée par rééducation précoce (pour favoriser l’absence d’amyotrophie)

immobilisation relative par orthèse semi-rigide amovible (type attelle AirCast) ou Attelle rigide montée sur chaussure BMT 1

AXMED® (remplace le plâtre). Tailles S < 38, M/L : 39 – 43, L > 44

Une prévention du risque thromboembolique par HPBM est à discuter

Une mobilisation précoce est toujours souhaitable*

La rééducation doit être la plus précoce possible (grade B)*

La reprise de l’appui s’effectue en fonction de la douleur (accord professionnel)*

Entorses bénignes ou moyennes : traitées fonctionnellement par bandages adhésifs ou cohésifs éventuellement après protocole RICE

Si rupture isolée du faisceau antérieur du LCL (entorse moyenne gravité) avec une douleur isolée sur son trajet = Glace, AINS en local, et Chevillière semi-rigide

uniquement pour la douleur mais on peut ne pas immobiliser.

Si entorse grave c.-à-d. une rupture des faisceaux antérieur et moyen du LCL (Douleur exquise sur son trajet : écho pour confirmation) : Chevillière semi-rigide (Air

Cast®, AXMED®, etc) immobilisation de 5 semaines

Chirurgie si association à une lésion ostéochondrale, ou à une lésion talienne ou à une luxation des tendons fibulaires

Pas d’indication chirurgicale formelle si arrachements osseux d’insertion et lésions d’étirement des tendons fibulaires : attitude identique aux lésions isolées du

ligament collatéral latéral

Chirurgie à discuter pour l’entorse grave isolée chez le sujet jeune et sportif

PRÉVENTION DES COMPLICATIONS THROMBOEMBOLIQUES À INSTAURER LORS DES IMMOBILISATIONS

• La 1re injection sera faite à l’hôpital puis relais par un traitement ambulatoire.

• Évaluer la capacité du patient à pratiquer des auto-injections.

• Poursuite du traitement jusqu’à reprise d’une mobilité normale.

HBPM

MILIEU MEDICAL

MILIEU CHIRURGICAL

Enoxaparine (Lovenox®)

1 dose de 4 000 UI / 24 h

Risque modéré : 1 dose de 2 000 UI/24 h

Risque élevé : 1 dose de 4 000 UI/24 h

Nadroparine (Fraxiparine®)

Pas d’AMM en préventif

Risque modéré : 1 dose de 2 850 UI/24 h

Risque élevé : 1 dose de 38 UI anti-Xa/kg/24 h

Daltéparine (Fragmine®)

1 dose de 5 000 UI/24 h

Risque modéré : 1 dose de 2 500 UI/24 h

Risque élevé : 1 dose de 5 000 UI/24 h

Tinzaparine (Innohep®)

Pas d’AMM en préventif

Risque modéré : 1 dose de 2 500 UI/24 h

Risque élevé : 1 dose de 4 500 UI/24 h

• Surveillance des plaquettes :

• Avant la 1re injection ou au plus tard dans les 24 h après l’instauration du traitement

• Puis deux fois par semaine

Extrait des recommandations ANAES :

· Recommandations pour les pratiques de soins : rééducation de l’entorse externe de la cheville – janvier 2000

· Référentiel d’auto-évaluation des pratiques en masso-kinésithérapie : Rééducation de l’entorse externe de la cheville Novembre 2004

REEDUCATION FONCTIONNELLE : qui doit être entreprise précocement, systématique quelle que soit l’attitude thérapeutique, en cas de traitement fonctionnel (attelle

amovible) ou après ablation d’une contention rigide comprenant la lutte contre les troubles trophiques, la raideur articulaire et l’amyotrophie et surtout la rééducation

proprioceptive pour permettre la mémorisation et l’automatisation de la protection articulaire active

La rééducation doit être aussi précoce que possible dès que la douleur l’autorise avec prévision de 10 à 20 séances*

Le bilan de rééducation comprend des indicateurs de surveillance. Ils permettent de suivre l’évolution de différents paramètres.

Douleur : mesurée avec une échelle visuelle analogique (100 mm) (EVA), de manière spontanée en décharge et en charge (lorsque l’appui est possible) (accord professionnel)

Œdème : étudié en pratique par la mesure centimétrique du périmètre bi-malléolaire, comparativement au côté sain. Pour des mesures utilisables lors de protocoles d’autres

mesures sont plus fiables. La présence d’un hématome ainsi que sa situation peuvent être précisées (accord professionnel).

Mobilité : Si les épreuves sont réalisables par le patient, la mobilité de la cheville est étudiée en décharge et en charge

*Société française de médecine urgente - Actualisation de la conférence de consensus : L'entorse de cheville aux urgences (1° version en avril 1995) : A. Leuret, J.P.

Sommereisen, J.M. Philippe, C. Le Gall, C. Busseuil, F, Carpentier, S. Le Goff, P. Atain-Kouadio, O. Fougeras, S. Stempfle, L.Picault : SFMU ; 06/2004

RAPPEL DES REGLES D’OTTAWA : (critères non validés pour les patients d’âge supérieur à 55 ans, devant pouvoir être utilisés chez l’enfant et l’adolescent*)

La radiographie est justifiée pour tout patient présentant une douleur de la région malléolaire et/ou du tarse s’il présente l’un des critères suivants :

Pour la cheville : existence d’une douleur de la région malléolaire associée à :

n appui immédiatement et au SAU (impossibilité de faire quatre pas)

ou

Pour le tarse : existence d’une douleur de la région du tarse associée à :

incapacité de se mettre en appui immédiatement et au SAU (impossibilité de faire quatre pas)

ou

L’utilisation de ces critères ne doit pas occulter le bon sens clinique. Judd et col. (11) ont réalisé en 2002 une revue de la littérature consacrée aux fractures du pied passées

inaperçues lors d’un traumatisme de cheville. Ils rappellent que les études qui ont permis l’établissement des critères d’Ottawa ont porté sur des populations chez lesquelles il

n’y avait que peu de fractures de l’astragale et du calcanéum. Il convient donc de rester vigilant et de ne pas oublier la valeur de l’examen clinique chez ces patients pour

lesquels la marche est parfois possible. Il faut savoir demander une radiographie devant une douleur localisée sur un site de fracture potentielle.

En-dessous de 18 ans, les cartilages de croissance n’étant pas soudés, une entorse doit faire évoquer une fracture de ces cartilages (fracture de Salter). La fréquence des

atteintes de ces cartilages de croissance s’explique par le fait que les ligaments sont beaucoup plus résistants.

Le risque de passer à côté d’une fracture du pied ou de la cheville est particulièrement limité si l’on respecte un des critères d’Ottawa, à savoir reconvoquer systématiquement

toute entorse de cheville dans les 5 jours et demander des clichés en l’absence d’amélioration.

Les investigations radiographiques aux Urgences doivent être limitées à des clichés standard simples.

Trois incidences semblent souhaitables pour la cheville : face, mortaise (face en rotation interne de 20°) et profil.

Les autres techniques (clichés dynamiques, scanner, échographie, arthrographie, IRM) ont du ressort du spécialiste et généralement réservées à des tableaux chroniques,

chirurgicaux ou concernant des sportifs de haut niveau.

CHRONOLOGIE DE LA REEDUCATION DE L’ENTORSE EXTERNE DE LA CHEVILLE :

6

6

1

/

6

100%