Le roi est nu

Le roi est nu

°Pesci), ses cauchemars,

essions, ses fantasm

et

ses limites

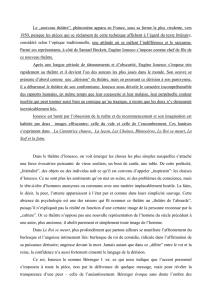

Jean Carmet dans le rôle-titre de Ionesco

Le modèle est beaucoup plus fou, beaucoup plus drôle

THÉÂTRE

ION ESCO

de Ionesco

Théâtre national populaire (Villeurbanne).

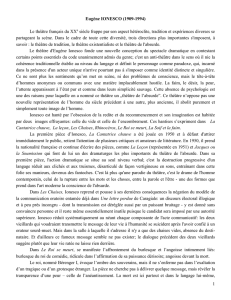

• C'était il y a trente ans. On découvrait

Ionesco, Beckett, Adamov, la sacro-sainte trilo-

gie du « théâtre de l'absurde ». Depuis, Beckett

a eu le prix Nobel et n'écrit plus que des mono-

logues parcimonieux. Adamov, après avoir vai-

nement tenté d'être communiste, s'est suicidé.

Ionesco est entré à l'Académie pour être bien

sûr d'être français et définitivement échapper à

son pays d'origine, en proie à une tyrannie plus

absurde que ce que leur ancêtre à tous, Alfred

Jarry, avait pu imaginer...

Pour Ionesco, rien n'a pu prévaloir contre

l'angoisse qui le mine. Comme il nous l'a dit

longuement ici même, il y a trois mois (1), il

s'est réfugié dans ses rêves, ses cauchemars plu-

tôt, qui le ramènent à sa jeunesse, à sa famille

défunte, au sentiment de n'avoir rien fait,

d'avoir vécu pour rien.

Il a raconté tout cela, pêle-mêle, dans une

longue pièce parue chez Gallimard, sous le titre

de « Voyage chez les morts », que Roger Plan-

chon vient de monter, en lui adjoignant d'autres

textes de Ionesco, dont « l'Homme aux vali-

ses », qui le peignait déjà en éternel émigré —

(1) Voir « le Nouvel Observateur » n° 946, du 25 décembre

1982.

un Charlot des nouveaux temps... Baptisé

« Ionesco », ce spectacle devient une sorte

d'autobiographie sans fard, le

-

première de ce

genre au théâtre, même l'on sait que Plan-

chon avait déjà interprété une vie d'Adamov, à

travers son théâtre et ses confessions.

Eloge funèbre

D'ailleurs, pour que nul ne s'y trompe, on

amène au début de la pièce deux cercueils

devant lesquels le personnage nommé Ionesco

prononce une espèce d'éloge funèbre. Les deux

disparus se nomment Adamov et Sartre. Ionesco

les a vilipendés de leur vivant. Aujourd'hui, il le

regrette, ne serait-ce-que parce qu'il est lié à eux

par une époque qu'ils ont décrite au même

moment. Avec les défunts, c'est aussi l'instant

que choisit son épouse pour lui annoncer que

Beckett vient d'avoir «

le premier prix de littéra-

ture mondiale ».

Le pauvre « Ionesco » ne

serait-il qu'un raté ? Cette autobiographie va

être celle d'un échec perpétuel, d'une mise à nu

semblable à celle qui dictait à Camus la

Chute » ou à Sartre « les Mots ».

Venons-en au spectacle. Pour jouer le rôle de

Ionesco, Roger Planchon a réussi à ramener à la

scène une vedette de cinéma, Jean Carmet, petit

de taille, au visage malheureux, dont la voix est

la même que celle d'un comédien qui jouait

autrefois Ionesco, Claude Nicot.

Jean Carmet a pris son rôle très au sérieux.

S'il tient la scène tout au long de la soirée, ce

qui est une prouesse, il n'a peut-être pas assez

d'humour. Il s'attendrit trop sur son personnage

pour tout à fait ressembler à son modèle.

Ionesco est beaucoup plus fou, beaucoup plus

triste et beaucoup plus drôle. C'est lui qui aurait

dû jouer son propre rôle... Mais c'est sa faute,

en grande partie, si Jean Carmet n'est pas le

clown triste que nous espérions. Ionesco a

renoncé aux métaphores et aux symboles déri-

soires que, de « Victimes du devoir » au « Roi

se meurt », il avait fait servir aux mêmes plon-

gées dans la culpabilité et les tristesses d'une vie

qui doit finir un jour. Cette fois, il ne transpose

plus. Tout juste se sert-il des liberté que lui

permet, à travers les arcanes du rêve, Son

« Voyage chez les morts », comme -on l'a vu

faire à Max Frisch dans « Triptyque ».

Les policiers qui vérifient à tout bout de

champ l'identité des gens, le consul gâteux qui

pourrait octroyer un visa sauveur, les médecins

et les infirmiers sadiques d'un hôpital où l'on

pratique l'euthanasie pour libérer des lits appar-

tiennent à une réalité déformée, certes, mais

sans ambiguïté possible. Les grands:parents et

les parents que Ionesco se retrouve dans ses

rêves ou aux enfers sont vraiment les siens. Il les

aime et les déteste à la fois. La peur de la Mort

et, plus encore, celle d'un cataclysme mondial

lui font douter de son métier d'écrivain, tout

juste bon à dire cette peur.

Sans ambiguïté

Sa sincérité est si grande qu'on devrait avoir

honte de regretter le temps où, pour dire les

mêmes choses, il inventait des vieillards qui

accumulaient des chaises, une fiancée à trois

nez, un cadavre qui ne cessait de grandir, un roi

qui avait, lui aussi, peur de la mort. En même

temps, Ionesco s'exprime avec une tendresse

qu'on ne perçoit plus guère sur nos scènes ou

nos écrans. Pessimiste et amer, il est plus géné-

reux que bien des idéologues, envers lesquels il a

même renoncé à se montrer agressif.

La transposition .técessaire à tout art théâtral,

- Roger Planchon U a réalisée dans une mise en

scène à grand spectacle dont Carmet-Ionesco

n'est que le protagoniste, le récitant. Un

immense décor — de Thierry Leproust — rappe-

lant un barrage ou une digue abrite une multi-

tude de personnages qu'on dirait sortis d'un

conte d'Hoffmann. Costumés par Jacques

Schmidt et Emmanuel Peduzzi, qui travaillent

aussi avec Chéreau, surgissent un vieux Rou-

main, des pleureuses en longs voiles de deuil,

des dames court-vêtues ou en culotte de cuir.

Celles-ci sont du genre géantes, écrasant de leur

taille et de leurs mamelles le malheureux rêveur.

Les mères en chemise de nuit, une lampe à la

main, se multiplient à l'infini. Les scènes

d'hôpital, de terrorisme sortent tout droit des

films d'horreur ou des bandes dessinées. On voit

même un Christ en robe de femme qui tient une

rose — symbole dérisoire d'un infini que le

Ionesco dé la pièce, «

existant spécialisé »,

évo-

que en vain.

Aucune pièce de Ionesco, jusqu'ici, n'avait

bénéficié d'un tel concours de comédiens con-

nus, de figurants, d'images, de sons, comme si

Planchon s'était chargé d'indiquer les métapho-

res auxquelles Ionesco a renoncé. «

Ce qui doit

être présenté sur un plateau,

dit-il,

doit avoir

l'évidence monstrueuse du réel et des rêves. »

Il

a tenu promesse. Ce grand homme de théâtre, le

plus lucide que j'aie jamais connu, ne laisse rien

au hasard. Sa mise en scène atteint à une sorte

de perfection qu'on est forcé d'admirer sans être

ému autant qu'on le devrait. GUY

DUMUR

Le Nouvel Observateur 93

1

/

1

100%