I. DÉFINITIONS

1

L’ADENOME DE LA PROSTATE OU HYPERPLASIE

BENIGNE DE LA PROSTATE

Professeur Christian SAUSSINE, Service de Chirurgie Urologique, Nouvel Hôpital

Civil

I. DÉFINITIONS

L’adénome de la prostate, terminologie ancienne utilisée pour le grand public, correspond

à la maladie appelée hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). L’HBP répond à plusieurs

définitions, histologique, clinique ou compliquée.

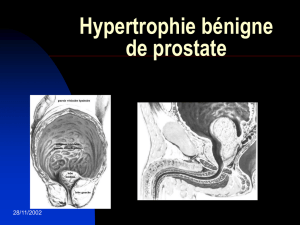

A. L’HBP histologique

L’HBP histologique est définie par une hyperplasie stromale (fibromusculaire) et

épithéliale (glandulaire) de la zone de transition et périurétrale de la prostate. La zone de

transition désigne selon l’anatomie zonale de la prostate définie par Mc Neal, la portion

de la prostate située de part et d’autre de l’urètre prostatique.

En l’absence d’HBP cette zone de transition est virtuelle. Classiquement le

développement histologique d’une HBP va se faire sur le plan macroscopique par la

formation de deux lobes latéraux, droit et gauche auxquels se rajoute parfois un

troisième lobe appelé lobe médian dont le développement va se faire en direction du

plancher vésical.

Ainsi une prostate dont le poids normal est d’une vingtaine de grammes pourra atteindre

du fait du développement d’une HBP des poids très variables allant de plus de 20g à plus

de 200 voire 300g dans des situations exceptionnelles. Le lobe médian est souvent

responsable de signes cliniques importants qui réagissent mal au traitement médical.

B. L’HBP clinique

L’HBP clinique est plus difficile à appréhender car plusieurs composantes sont intriquées :

une obstruction sous-vésicale (OSV), une augmentation du volume de la prostate, et des

signes du bas appareil urinaire (SBAU). La relation entre ces trois composantes est

complexe. Des patients peuvent avoir une augmentation du volume de la prostate sans

SBAU ni OSV ; tous les SBAU ne sont pas liés à une HBP. L’OSV liée à l’HBP peut être

asymptomatique. L’OSV peut avoir d’autres causes que l’HBP. Tous les SBAU ne sont pas

gênants pour le patient. Enfin, une des conséquences de l’OSV est la survenue d’une

hyperactivité vésicale.

En pratique, on parle d’HBP clinique pour un homme ayant des SBAU gênants et chez

lequel il existe des arguments cliniques et paracliniques permettant de les relier à une

HBP.

2

C. L’HBP compliquée

Il est classique de parler d’HBP compliquée lorsque l’HBP est responsable d’infections

urinaires à répétition, de calculs vésicaux, de diverticules vésicaux, de rétention vésicale

aiguë ou chronique, d’hydronéphrose avec ou sans insuffisance rénale, d’incontinence par

regorgement, ou d’hématurie récidivante.

II. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

A. HBP histologique

Pour l’HBP histologique il n’y a pas de diagnostic différentiel, mais il faut savoir que des

lésions histologiques microscopiques d’HBP peuvent exister en l’absence d’ HBP

macroscopique.

B. HBP clinique

Pour l’HBP clinique et en considérant ses 3 composantes il faudra distinguer :

1. Pour l’augmentation de volume de la prostate :

a. le cancer localement avancé de la prostate dont le diagnostic repose sur une

consistance anormale, dure ou pierreuse de la prostate au toucher rectal, une élévation

du PSA et des biopsies prostatiques.

b. La prostatite aiguë dont le tableau clinique est dominé par de la fièvre élevée

(>38°5), des douleurs suspubiennes et au toucher rectal et une élévation souvent

marquée mais transitoire du PSA.

2. Pour les SBAU : tous les mécanismes principaux impliqués dans leur

survenue.

Il peut s’agir d’une OSV, d’une hyperactivité vésicale, d’une hypoactivité vésicale ou

d’une polyurie des 24 heures ou nocturne.

a. En présence d’une OSV avérée et d’une augmentation marquée du volume de

la prostate, il est cohérent de relier les SBAU à une HBP. En dehors de cette

situation, l’OSV peut être d’origine neurologique par hypertonie sphinctérienne lors de la

miction (dyssynergie vésico-sphinctérienne par atteinte médullaire par exemple) mais

aussi prostatique (maladie du col, prostatite aiguë, cancer évolué) ou urétrales

(sténoses, traumatisme). Toute OSV peut entraîner une rétention vésicale aiguë ou

chronique.

b. L’hyperactivité vésicale peut être idiopathique, d’origine neurologique, être

secondaire à une pathologie vésicale ou à une OSV telle que l’HBP. Le vieillissement

vésical est aussi évoqué comme cause possible d’hyperactivité vésicale.

3

c. L’hypoactivité vésicale peut être d’origine neurologique, iatrogène, ou secondaire à

une distension vésicale aiguë classiquement appelée « vessie claquée ». Le vieillissement

vésical est aussi considéré comme responsable d’hypoactivité vésicale chez l’homme âgé.

Une hypoactivité vésicale peut entraîner une rétention vésicale aiguë ou chronique.

d. Une nycturie peut être le fait soit d’une polyurie sur 24heures, soit d’une polyurie

nocturne, soit d’une diminution de la capacité vésicale. La nycturie observée dans l’HBP

est le fait d’une diminution de la capacité vésicale nocturne.

C. HBP compliquée

Pour l’HBP compliquée, un épisode isolé de rétention vésicale aiguë peut-être relié à une

HBP en cas de SBAU préalables avec hypertrophie de la glande mais peut aussi être de

nature réflexe en l’absence d’HBP (post-opératoire par exemple). L’hématurie

macroscopique ne sera rattachée à l’HBP qu’après avoir écarté toutes les autres causes

(cancer vésical, cancer du rein, lithiase urinaire etc...)

III. ÉPIDÉMIOLOGIE

L’épidémiologie de l’HBP est compliquée à préciser du fait des diverses définitions

décrites ci-dessus. Certains chiffres peuvent être donnés pour fixer les esprits.

A. HBP histologique

L’HBP histologique n’est pas retrouvée avant l’âge de 30 ans mais a une prévalence qui

augmente avec l’âge et culmine à 88% chez les hommes de 80 à 89 ans.

B. HBP clinique

L’HBP clinique existe chez 40% des hommes de 60 ans, touche environ 2 millions

d’hommes en France dont la moitié sont traités médicalement.

C. HBP compliquée

L’HBP compliquée associée à l’HBP clinique non soulagée par les traitements médicaux

conduit aux interventions chirurgicales pour adénome qui intéressent environ 60000

hommes par an.

4

IV. PHYSIOPATHOLOGIE

La ou les causes exactes de l’HBP ne sont pas connues. Cependant deux facteurs sont

clairement identifiés comme jouant un rôle dans le développement de cette maladie

bénigne.

- L’âge

Le rôle joué par l’âge est démontré par l’épidémiologie.

- L’imprégnation androgénique normale de l’homme.

Des études ont montré qu’en l’absence d’imprégnation androgénique normale (et

notamment en l’absence de dihydrotestostérone), l’HBP ne se développait pas.

V. LE BILAN CLINIQUE D’UNE HBP

Le médecin généraliste va appréhender l’HBP au travers de deux situations bien définies

que sont les SBAU ou les complications de l’HBP. Ces situations vont en général

intéresser des hommes à partir de la cinquantaine mais certains patients plus jeunes

peuvent être concernés.

A. Identifier les SBAU

Les SBAU peuvent faire partie des motifs de consultation d’un patient mais pour les

patients de plus de 50 ans il est de bon usage en médecine générale de s’en inquiéter.

Les SBAU seront précisés ou recherchés par l’interrogatoire. On distingue les symptômes

de la phase de remplissage de ceux de la phase de vidange.

1. Les symptômes de la phase de remplissage

a. la pollakiurie elle désigne la survenue de mictions trop fréquentes (> 8 mictions

/24h) et peu abondantes (< 200ml). Elle doit impérativement être distinguée d’une

polyurie qui correspond à une diurèse supérieure à la normale (normale = 1,2 à

1,5l/24h) du fait d’une ingestion de liquide inappropriée. L’outil le plus simple, à la portée

de tous, qui est malheureusement sous-utilisé en médecine générale et qui permet

d’évaluer précisément cette diurèse de 24 heures est le calendrier ou catalogue

mictionnel. Le patient doit retranscrire pendant une durée de 3 jours l’ensemble de ses

mictions en précisant leur volume et leur horaire.

Une fois une polyurie éliminée, la pollakiurie peut être appréhendée la nuit au travers du

nombre de levers nocturnes (normale = 0 à 1 lever) ou le jour au travers de l’intervalle

mictionnel diurne (normale = 2 heures ou plus). La pollakiurie traduit le retentissement

vésical d’une OSV et correspond à une réduction de la capacité vésicale fonctionnelle.

5

b. les urgenturies elles désignent la survenue brutale et souvent irrésistible d’un besoin

d’uriner. Elles peuvent s’accompagner de fuites urinaires lorsque le patient ne peut pas

se soulager rapidement. Elles peuvent s’accentuer en ambiance froide, être déclenchée à

la vue ou au bruit de l’eau qui coule ou dans certaines situations conditionnées

(syndrome de la clé dans la porte). Les urgenturies traduisent l’hyperactivité vésicale

secondaire à l’OSV.

2. Les symptômes de la phase de vidange

a. La dysurie

Elle désigne toute difficulté à effectuer une miction normale. Ces difficultés peuvent

intéresser :

- La phase initiale de la miction : dysurie d’attente (le patient ressent un besoin

mictionnel mais ne peut déclencher immédiatement une miction) ou dysurie initiale

(nécessité de pousser pour initier la miction)

- La phase terminale de la miction : dysurie terminale (nécessité de pousser pour

accompagner les dernières gouttes) ou gouttes retardataires ou impression de mauvaise

vidange vésicale après avoir fini d’uriner.

- Toute la miction avec jet faible, poussées successives, mictions longues ou en plusieurs

temps.

b. Les gouttes postmictionnelles.

Elles correspondent à l’émission involontaire de quelques gouttes d’urine alors que la

miction est terminée et que le patient s’est rhabillé. Leur physiopathologie suppose une

mauvaise vidange de l’urètre bulbaire. Il faudra garder à l’esprit que les gouttes post-

mictionnelles peuvent intéresser des patients jeunes qui n’ont pas d’HBP.

........................................ ........................................ .................................

En plus de l’interrogatoire il est possible de préciser tous ces symptômes en utilisant des

autoquestionnaires dont le plus courant est le questionnaire IPSS (International Prostatic

Symptom Score), malheureusement insuffisamment utilisé en médecine générale. Les

résultats de ces questionnaires informent sur ces symptômes et permettent de mieux

apprécier les changements sous l’effet des traitements.

........................................ ........................................ .................................

B. Rechercher les complications de l’HBP

Face à la dysurie, la décompensation de la vessie pourra prendre plusieurs formes.

Une forme aiguë représentée par la rétention vésicale aiguë.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%