Aprs la souverainet : que reste-t-il des droits subjectifs

Après la souveraineté : que reste-t-il des droits subjectifs ?

Catherine Colliot-Thélène, Université Rennes 1

En guise d’introduction, et pour justifier le caractère ambitieux de mon propos en

même temps que l’insuffisance manifeste des moyens dont je dispose présentement pour

lui donner corps, il me paraît utile d’indiquer le cadre dans lequel se situent les réflexions

qui suivent. Les propositions que je vais avancer s’inscrivent dans la suite de

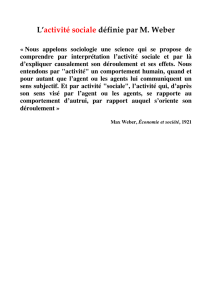

l’interprétation que j’ai proposée de la célèbre définition wébérienne de l’Etat par le mo-

nopole de la violence légitime dans un exposé présenté à Montréal il y a quatre ans.1 Mais

tandis que cet exposé relevait d’un exercice pour lequel je possède quelques compétences

de par ma formation académique, l’exégèse du texte d’un auteur, celui d’aujourd’hui est

d’un genre moins défini. Mon objectif est maintenant de tirer les conséquences de la

thèse défendue alors (selon laquelle la définition que Weber donne de l’Etat tient lieu

chez lui de théorie de la souveraineté, avec cette particularité qu’il l’abordait en historien

du droit et neutralisait la question normative des conditions de légitimité du pouvoir)

dans la perspective d’une philosophie politique à reconstruire, par des voies assez peu en

phase avec les orientations contemporaines dominantes dans cette discipline, du moins en

France. La pratique universitaire de l’enseignement de la philosophie en France fait la

place large au commentaire érudit des classiques de la tradition philosophique occiden-

tale, et elle suscite à cet égard, en s’inspirant à l’occasion de travaux étrangers, des tra-

vaux d’une très grande qualité. Ces études historico-exégétiques (selon les cas l’accent

est mis sur la contextualisation historique ou sur l’exégèse interne des œuvres) paraissent

cependant insuffisantes pour affronter la réalité actuelle de la politique, et notamment

pour définir les conditions d’une pratique démocratique, qu’elles veulent généralement

servir : l’allégeance à la démocratie est en effet aujourd’hui unanime, et cette unanimité,

qui est une des spécificités de notre culture politique, couvre les divergences qui existent

concernant ce que l’on entend par démocratie. Face à cette philosophie académique (le

qualificatif n’a ici rien de péjoratif), une « autre philosophie politique » s’est constituée,

1 Catherine Colliot-Thélène, « La fin du monopole de la violence légitime ? », in M. Coutu et G. Rocher

(dir.), La légitimité de l’Etat et du droit. Autour de Max Weber, Québec : Les Presses de l’Université La-

val, 2005, pp. 23-46.

Catherine Colliot-Thélène

qui trouve un écho important auprès de jeunes en quête de repères dans la complexité de

notre monde. Toni Negri, Jacques Rancière, Giorgio Agamben, figurent parmi leurs réfé-

rences. Je n’ai pas l’intention d’aborder les œuvres de ces auteurs, entre lesquels il existe

des différences considérables et qui s’offusqueraient certainement de se voir réunis dans

un même panier. Plus décisive, parce que plus profonde, me paraît être l’influence de

Michel Foucault, dont certains des auteurs cités se réclament d’ailleurs. De Foucault, il

sera en revanche question plus loin, dans la mesure où je vais l’utiliser, à contre emploi,

pour élaborer ma thèse. Il ne me paraît pas évident que le type de réflexion qu’il a déve-

loppé dans l’ensemble de ses travaux puisse être considéré comme relevant de la philoso-

phie politique, et lui-même aurait très probablement refusé cette catégorisation. Mais il

n’est pas contestable qu’il a joué un rôle considérable dans la formation de cette mou-

vance de pensée qui prétend bien intervenir dans le champ de la philosophie politique en

ignorant délibérément les dimensions juridiques et institutionnelles des procès de sociali-

sation.

Il y a place, me semble-t-il, entre les deux pôles que je viens de caractériser à gros

traits, pour une philosophie politique qui ne refuse pas d’exploiter les ressources concep-

tuelles de la tradition de la philosophie politique occidentale – et nous admettons que la

doctrine de la souveraineté en est un élément central – sans se cantonner au commentaire

érudit des œuvres canoniques qui le constituent.2 Il incombe à une telle philosophie

d’actualiser cet héritage, en modifiant ce qui doit l’être pour être en prise avec les réalités

du présent. Pareil objectif exige de prendre en compte aussi bien les particularités éco-

nomiques des processus de socialisation contemporains (la « globalisation ») que les

transformations considérables qui ont affecté l’espace juridique, judiciaire et politique

depuis le milieu du siècle dernier : la « grande complexité juridique du monde », pour

reprendre une expression avancée par Mireille Delmas-Marty3. A l’instar des grands au-

teurs de jadis, il faut par conséquent que les philosophes acceptent de s’intéresser aux

2 Il serait bien sûr présomptueux de laisser entendre que mon souci d’actualiser la philosophie politique ne

soit partagé par personne en France. La présentation que je fais de l’état de la philosophie politique en

France est excessivement schématique, mais, pour des raisons de place et de propos, il m’est impossible

d’en dresser un tableau plus précis. On peut s’étonner par ailleurs que je ne mentionne pas la philosophie

politique « analytique », qui, si elle a été durant un temps un produit d’importation, s’est cependant accli-

matée en France et est aujourd’hui brillamment représentée. Il me semble cependant que le gros de ces

travaux reste attaché au cadre étatique, tandis que mon propos est au contraire d’inviter la philosophie po-

litique à tenir compte des phénomènes qui, en limitant la portée de la souveraineté des Etats, modifient les

conditions de l’action politique.

3 Mireille Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné, Paris : Seuil, 2006, p. 27.

EUROSTUDIA, Vol. 2, No. 2, Décembre 2006

2

Après la souveraineté : que reste-t-il des droits subjectifs ?

formes constitutionnelles (comme Aristote), à l’économie politique (comme Hegel), aux

mutations sociales (comme Tocqueville), aux pratiques concrètes des dirigeants politi-

ques (comme Machiavel) de leur temps. Ils sont malheureusement en général peu prépa-

rés à une telle entreprise. Si les thèses que je présente ici veulent être un pas en ce sens, je

confesse d’entrée de jeu que leur formulation reste sommaire. Il leur manque une assise

empirique solide, je veux dire des illustrations prenant en compte les institutions politi-

ques, juridiques et judiciaires multiples qui ont été créées depuis 60 ans (depuis la Charte

de l’ONU), leurs compétences et leurs capacités réelles d’action, ainsi que les conflits qui

ont opposé, dans certains cas précis, instances nationales, régionales, internationales et

transnationales, et la manière dont ils ont été (ou non) résolus. M’adressant à un public

parmi lequel, je n’en doute pas, certains ont en la matière une culture infiniment plus so-

lide que la mienne, j’ai conscience de la faiblesse dont souffre à cet égard mon argument.

En bref, ce que je propose s’apparente au bricolage d’un amateur. Un philosophe aborde

nécessairement ce genre d’objets tout d’abord en néophyte, mais s’il se risque à le faire,

c’est en espérant qu’il trouvera un accueil indulgent auprès des spécialistes, et que ceux-

ci accepteront de discuter ses propositions et de les amender comme il convient.

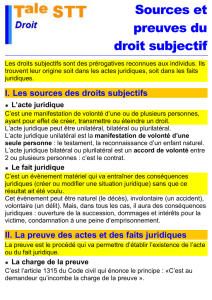

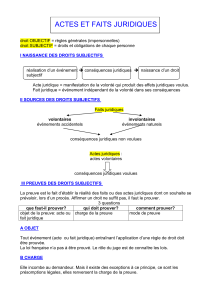

1 Droits subjectifs et individualisme

De quand date l’expression de « droits subjectifs » ? Si les dictionnaires et encyclopédies

du droit ne l’établissent pas de façon précise, on peut affirmer à tout le moins qu’elle est

récente. L’idée, dira-t-on cependant, est antérieure à l’expression. Hobbes, pour les uns,

Grotius, pour d’autres, en serait le père, et certains remonteront plus loin encore. Au

moins la notion était-elle inconnue du droit romain, comme l’a souligné avec une certaine

virulence Michel Villey il y a une trentaine d’années en France. Dans le champ français,

on ne peut pas éviter de mentionner la critique que ce brillant polémiste a développée

dans les années 60 contre les droits de l’homme4. Il est admis désormais que la notion de

droits subjectifs est un produit direct de l’individualisme jusnaturaliste. En d’autres ter-

mes, qu’elle ne peut avoir d’autre signification que l’attribution à l’individu en tant que

tel, c’est-à-dire dans sa naturalité native, de droits qu’il peut fait valoir aussi bien dans ses

4 Cf. Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris : PUF, 1983 [cité : DD]. Egalement, du même

auteur : La formation de la pensée juridique moderne, Paris : PUF, 2003.

EUROSTUDIA, Vol. 2, No. 2, Décembre 2006 3

Catherine Colliot-Thélène

rapports avec les autres individus que contre l’Etat. La caractéristique de la philosophie

politique moderne, selon Villey, se résumerait dans une formule, dont la simplicité

confine au simplisme : « de ce qu’est ‘l’homme’, déduire son ‘droit’ » (DD, p. 153). Vil-

ley oppose à la conception ainsi grossièrement caractérisée la doctrine romaine, laquelle

ne concevait de droits que dans le cadre de relations entre des hommes qui se disputent

des « choses extérieures » dont la tâche du juge est de déterminer le juste partage. Cette

doctrine ignorait le « sujet de droit », dont Villey invite par conséquent à se débarrasser :

le droit ne connaîtrait pas de sujet, mais seulement des attributaires (DD, p. 96).

La polémique de Villey a été prolongée jusqu’à tout récemment, par Vincent Des-

combes5, lequel cependant ne reprend le noyau de la thèse de Villey que pour la déplacer

sur un terrain argumentatif sensiblement différent en mettant à l’épreuve d’une analyse

grammaticale (au sens de Wittgenstein) la consistance sémantique de la notion de « sujet

de droits », et corrélativement, de celle de « droits subjectifs ». Je ne m’attarderai pas ici

sur ces analyses stimulantes, sinon pour remarquer que, quoi que l’on puisse penser de la

correction logico-grammaticale de l’expression « droits subjectifs », il demeure qu’il

existe une différence entre un monde dans lequel cette notion fait défaut et un monde

dans lequel elle a sens et sert de point d’appui pour des actions sociales et politiques. La

« voie grammaticale » apporte des éclairages probablement pertinents pour la dogmatique

juridique, mais elle comporte le défaut d’évacuer l’histoire, raison pour laquelle il me

paraît que la dénonciation de l’équivoque de la notion de « droits subjectifs » est insuffi-

sante pour éclairer « le rôle que peut jouer le droit dans l’évolution des mœurs contempo-

raines ».6

Revenons à l’idée de droits subjectifs en sa forme idéaltypique. Elle coïncide avec

une conception libérale des rapports entre individu et Etat. Les « Droits de l’homme », ou

droits fondamentaux, sont le noyau des droits subjectifs : attachés à l’homme en tant que

tel, indépendamment de ses appartenances sociétales et politiques. Ce sont des droits dont

l’existence, au moins à titre de prétentions bien fondées, précède tout pouvoir. Pour le

dire dans les termes du juriste allemand Böckenförde, selon la doctrine libérale, ces droits

ont pour sens de « sauvegarder certains domaines importants des libertés de l’individu et

de la société contre cette menace de la puissance de l’Etat à laquelle, l’expérience histori-

5 Vincent Descombes, Le complément de sujet, Paris : Gallimard, 2004, Partie IV.

6 Op. cit., p. 431.

EUROSTUDIA, Vol. 2, No. 2, Décembre 2006

4

Après la souveraineté : que reste-t-il des droits subjectifs ?

que le prouve, ils sont particulièrement exposés ». La « sphère de liberté » qu’ils définis-

sent n’est certes pas « pré-sociale, au sens où elle serait dépourvue de tout lien avec la

collectivité, mais bien au sens propre, pré-étatique ».7 Que ces droits ne puissent avoir de

réalité que sous condition d’un pouvoir qui les garantit va de soi, et ce n’est pas le point

sur lequel peut porter la critique de l’« abstraction » des droits naturels. Mais bien sur le

présupposé de l’évidence idéelle de ces droits, c’est-à-dire sur l’idée d’une nature hu-

maine inhérente à l’individu, et déterminable par conséquent indépendamment de tout

contexte institutionnel, qui engloberait des droits s’imposant à toute législation positive :

une nature humaine déjà juridique, avant la loi. La notion d’homme « en général » est une

idée moderne : Hegel le constatait déjà, même si, comme beaucoup d’autres, il admettait

que le christianisme avait grandement contribué à la rendre pensable.8 Mais ce n’est que

rétrospectivement que l’on peut attribuer au christianisme (ou au stoïcisme, ou au nomi-

nalisme, etc.) cette signification culturelle. Que la force intrinsèque des idées n’est jamais

suffisante pour produire des innovations institutionnelles était l’argument par lequel Jelli-

nek justifiait en les précisant les intentions de son étude sur La déclaration des droits de

l’homme et du citoyen. Il faut pour cela qu’elles trouvent un terrain favorable dans des

conditions historiques et sociales.9 Tocqueville le disait encore, en d’autres mots, une

cinquantaine d’années plus tôt quand il constatait (dans une lettre à Gobineau de 1843)

que « les révolutions qui ont renversé la vieille hiérarchie européenne, le progrès des ri-

chesses et des lumières qui a rendu les individus fort semblables les uns aux autres, ont

donné des développements immenses et inattendus à ce principe d’égalité que le christia-

nisme avait placé plutôt encore dans la sphère immatérielle que dans l’ordre des faits vi-

7 Ernst-Wolfgang Böckenförde, « Théorie et interprétation des droits fondamentaux », in : Le droit, l’Etat

et la constitution démocratique, textes réunis, traduits et présentés par Olivier Jouanjan, L.G.D.J., 2000,

pp. 256-257.

8 Cf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 190, Remarque (nous citons

dans la traduction de Jean-François Kervégan, Paris : PUF, 1998). C’est dans la société civile seulement,

et plus précisément dans ce que Hegel nomme le « système des besoins », c’est-à-dire les relations socia-

les reposant sur le travail et les échanges en leur forme moderne, qu’il peut être question de l’ « homme »

« à proprement parler ». Comme le remarque en note le traducteur (p. 267), cela signifie que « l’homme

en général, l’homme abstrait, n’a pas son existence dans un en deçà hypothétique de l’histoire », mais

qu’il est au contraire « un produit de l’histoire moderne ». – Sur la contribution du christianisme à la for-

mation de l’individualisme, ou, dans les termes de Hegel, à la reconnaissance du « droit de la particularité

subjective », cf. ibid., la remarque au § 124 (op. cit. , p. 201).

9 Cf. Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Schutterwald/Baden: Wissenschaftli-

cher Verlag, 1996 [1ère ed.: 1895]. Dans la préface à la deuxième édition, Jellinek répond aux critiques

qu’avait rencontrées son étude qu’il est certes vrai que la mention de droits subjectifs, au reste « incolores

et inconsistants », appartient aux trivialités de la tradition du droit naturel, et qu’on en peut même suivre

les traces jusqu’à Aristote. Mais la distance est longue, remarque-t-il, entre les principes et la réalité, de

sorte qu’il est pertinent de s’interroger sur les causes qui font passer une idée au statut de droit en vigueur

(op. cit., p. 19).

EUROSTUDIA, Vol. 2, No. 2, Décembre 2006 5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%