La surveillance épidémiologique - CClin Sud-Est

360 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

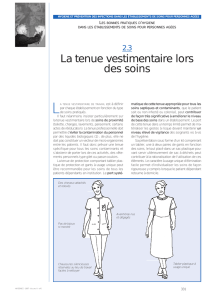

HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES

LES PRATIQUES DE SURVEILLANCE ET D’ÉVALUATION

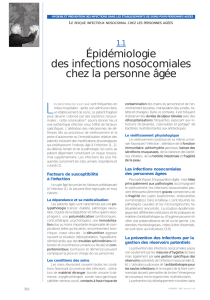

LA MISE EN ŒUVRE D'UNE SURVEILLANCE épidémio-

logique permet d'établir une fréquence de

base des infections sous forme d’un taux, de

recenser les problèmes infectieux les plus fréquents

afin de décider de mesures de prévention adaptées

et de les évaluer (1).

Le choix des infections à surveiller dépend de

la situation de chaque établissement : soins de

suite, soins de longue durée, type de patients pris

en charge : patients grabataires, postopératoires

etc. Les définitions d’infections nosocomiales

utilisées pour la surveillance doivent spécifiques à

la gériatrie et standardisées. Il est donc recom-

mandé d’utiliser des définitions publiées, ayant fait

l’objet d’un consensus et d’une validation (2,3).

Chaque structure doit établir ses priorités et

adapter son système de surveillance ; il parait es-

sentiel qu’un nombre limité d'indicateurs régu-

lièrement suivis soit disponible. Une surveillance

épidémiologique minimum fait partie intégrante de

la politique de prévention des infections.

La surveillance épidémiologique peut cibler une

ou plusieurs des infections suivantes :

•infections urinaires, en particulier sur sonde,

•infections d'escarre,

•infections muqueuses,

•diarrhées infectieuses,

•nouveaux cas de colonisation, portage, ou in-

fection à bactéries multirésistantes : SAMR,

entérobactéries productrices de ßLSE,

Pseu-

domonas aeruginosa

multirésistant ; dans ce

cas, il peut être intéressant de différencier

les cas importés* d'autres établissements,

des cas acquis* dans l'établissement lui

même.

La surveillance épidémiologique englobe égale-

ment l’investigation des épidémies qui doit être

systématique, afin de recommander au plus tôt les

mesures adéquates de prévention et de comprendre

les situations en ayant permis le développement.

Une surveillance épidémiologique continue peut fa-

voriser le dépistage précoce des épidémies et ainsi

limiter le nombre de personnes atteintes.

Les points essentiels

pour effectuer une surveillance

◆La surveillance se faisant par le calcul d’un taux

d’infection, il faut toujours recueillir les données

permettant d'établir le numérateur et le déno-

minateur.

◆Le questionnaire doit comporter un nombre li-

mité d'items pour qu'une surveillance de rou-

tine soit possible donc efficace :

•renseignements concernant le patient : âge,

sexe, date entrée, service...

•renseignements concernant les facteurs de

risque : sonde urinaire ...

•renseignements concernant l'infection : siège,

micro-organisme, date de début...

◆L’enquête un jour donné (enquête de préva-

lence) est de réalisation assez facile ; l’indica-

teur rapporte le nombre de patients présents in-

fectés au nombre total de patients présents. Il

donne une vue globale du problème de l’infection

nosocomiale et permet de participer aux en-

quêtes nationales mais sa précision reste limitée

pour les établissements de petite taille et il n’est

pas toujours adapté au suivi d’un phénomène

au cours du temps.

Si ce système de surveillance est adopté, il est

recommandé de le compléter par une surveillance

en incidence d’une ou plusieurs types d’infection.

◆La surveillance de l'incidence des infections

nosocomiales exprime le nombre de nouveaux

cas d’infection par unité de temps ou rapportés

à l’exposition à un facteur de risque d’infection.

C’est une surveillance plus précise mais plus

lourde à mettre en œuvre, bien adaptée au suivi

d’un phénomène au cours du temps (4) ; on peut

ainsi disposer des indicateurs suivants sur des pé-

riodes de plusieurs semaines voire plusieurs

mois ou années (5) permettant d’évaluer une po-

litique de prévention :

•nombre d'infections d'escarre pour 1 000 jour-

nées d'hospitalisation,

•nombre d'infections urinaires sur sonde pour

100 journées de sondage,

4.1

La surveillance

épidémiologique

361

HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

•nombre de patients ayant acquis une bactérie

multirésistante pour 100 entrants ou 1 000 jour-

nées d'hospitalisation.

◆En fonction des systèmes de surveillance rete-

nus, plusieurs acteurs peuvent être impliqués :

médecin, pharmacien, microbiologiste, hygié-

niste, infirmière.

Les étapes d'une surveillance

épidémiologique des infections

nosocomiales

Bibliographie

1 - Cent recommandations pour la surveillance et la pré-

vention des infections nosocomiales. Bull Epidem. Hebd.

Numéro spécial. Juin 1992 (document en cours de révision

en 1997, nouvelle édition en 1997 ou 1998).

2 - Guide de définition des infections nosocomiales. CCLIN

Paris Nord. Éditions Frison-Roche (1995).

3- MCGEER A, CAMPBELL B, EMORI G,

et al

. Definitions of

infection for long-term care facilities. Am Inf Contr 1991,

19, 1: 1-7.

4 - VERDEIL X, BOCQUET H, CANCE-ROUZAUD A. Surveillance

des infections nosocomiales dans les établissements pour

personnes âgées. Hygiènes 1994, 6: 30-32.

5 - JACKON MM, FIERER J, BARETT-CONNOR E,

et al

. Intensive

surveillance for infections in a three-year study of nursing

home patients. Am J Epidemiol 1992, 135, 6: 685-696.

Les étapes

Définir

les infections à surveiller.

Déterminer

les indicateurs à calculer.

Établir un support

pour le recueil des données.

Recueillir les données de façon

exhaustive et régulière.

Traiter les données.

Calculer des taux d'infection.

Analyser les données avec

un œil critique pour définir

des objectifs d’amélioration

clairs et en nombre limité.

Diffuser les résultats

aux équipes médico-soignantes

en termes clairs et faciles à

comprendre

Mettre en œuvre

les mesures correctives

de prévention adaptée

Poursuivre la surveillance pour

évaluer l'impact de mesures

préventives

La surveillance épidémiologique

OPTIMISER

ETABLISSEMENT X ETABLISSEMENT Y

DONNEES NATIONALES

Utiliser les définitions standardisées d’infec-

tion adaptées à la gériatrie.

Comparer les taux d’infection à ceux d’éta-

blissements de soins à activité équivalente

ou à des données nationales surtout si l’on

dispose de données d’incidence toujours

plus intéressantes que celles de prévalence.

Une informatisation simple facilite le traite-

ment rapide des données et par là même

l’impact de la surveillance épidémiologique.

Le retour d’information des données de sur-

veillance doit être régulier et rapide. Il doit

être l’occasion d’un dialogue constructif

avec les équipes médico-soignantes et non

considéré comme une surveillance sanction.

364 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES

AFNOR

Association Française de Normalisation.

Association ayant pour mission de coordonner

les programmes de normalisation en France et d’en-

courager la diffusion et l’application des normes.

antisepsie

Opération au résultat momentané permettant,

au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur

tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-orga-

nismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction des

objectifs fixés. Le résultat de cette opération est li-

mité aux micro-organismes présents au moment

de l’opération (AFNOR NF T 72 101).

antiseptique

Selon AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est

un produit ou un procédé utilisé pour l’antisepsie

dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-

cédé sont sélectifs, cela doit être précisé. Ainsi, un

antiseptique ayant une action limitée aux champi-

gnons est un antiseptique à action fongicide.

bactéricide

Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les

bactéries dans des conditions définies (AFNOR,

Comité Européen de Normalisation).

bactériostatique

Produit ou procédé ayant la propriété d’inhiber

momentanément les bactéries dans des conditions

définies (AFNOR).

biocontamination

Contamination d’une surface (biologique ou

inerte) ou d’un fluide par des micro-organismes vé-

hiculés par l’air (contamination aéroportée ou aé-

robiocontamination), par des êtres vivants (la conta-

mination par contact avec les mains en est la

modalité majeure) ou par les objets. (Association

pour la Prévention et l’Étude de la Contamination)

biofilm

Ensemble de micro-organismes et de leurs sé-

crétions macromoléculaires qui sont présents sur la

surface d’un matériau (Association pour la Préven-

tion et l’Étude de la Contamination).

bionettoyage

Procédé de nettoyage, applicable dans une zone

à risques, destiné à réduire momentanément la bio-

contamination d’une surface. Il est obtenu par la

combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une éva-

cuation des produits utilisés et des salissures à éli-

miner, de l’application d’un désinfectant.

cas acquis

Le caractère acquis d’une bactérie multirésis-

tante peut être affirmé si un dépistage systéma-

tique à l’entrée dans un service a été réalisé et si

celui-ci est négatif. La découverte d’une telle bac-

térie au cours du séjour plus de 48 à 72 heures

après l’admission chez un patient antérieurement

négatif laisse présumer que la bactérie a été ac-

quise par transmission au cours du séjour.

cas importé

Le caractère importé depuis un autre établisse-

ment d’une bactérie multirésistante peut être af-

firmé si un dépistage systématique à l’entrée du

patient dans le service a été réalisé et si celui-ci est

positif. La découverte d’une telle bactérie chez un

patient moins de 48 à 72 heures après l’admission

laisse présumer que la bactérie a été transmise an-

térieurement par rapport au séjour actuel.

colonisation (colonisé)

Présence d’une bactérie dans un site qui en est

normalement exempt, mais cette bactérie n’est

responsable d’aucun symptôme local ou général

d’infection ; exemple : présence d’une bactériurie

isolée à Staphylococcus aureus dans les urines sans

aucun signe d’infection urinaire.

Lexique

365

HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

désinfectant

Produit ou procédé utilisé pour la désinfection,

dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-

cédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi, un

désinfectant ayant une action limitée aux champi-

gnons est désigné par : désinfectant à action fon-

gicide (AFNOR NFT 72 101).

désinfection

◆Opération au résultat momentané permettant

d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou

d’inactiver les virus indésirables portés par des mi-

lieux inertes contaminés, en fonction des objec-

tifs fixés. Le résultat de cette opération est li-

mité aux micro-organismes présents au moment

de l’opération (AFNOR NFT 72 101). L’usage du

terme « désinfection » en synonyme de « dé-

contamination » est prohibé.

◆Terme générique désignant toute action à visée

antimicrobienne, quel que soit le niveau de ré-

sultat, et utilisant un produit pouvant justifier

in

vitro

des propriétés autorisant à le qualifier de

désinfectant ou d’antiseptique. Il devrait logi-

quement toujours être accompagné d’un qualifi-

catif et l’on devrait ainsi parler de :

•désinfection des dispositifs médicaux (= du

matériel médical)

•désinfection des sols,

•désinfection des surfaces par voie aérienne,

•et même désinfection des mains ou d’une plaie

(Société Française d’Hygiène Hospitalière et

Comité Européen de Normalisation).

◆Élimination dirigée de germes destinée à empê-

cher la transmission de certains micro-organismes

indésirables, en altérant leur structure ou leur

métabolisme indépendamment de leur état phy-

siologique (CEN)

nettoyage

Opération d’élimination des salissures (particu-

laires, biologiques, liquide,...) avec un procédé fai-

sant appel dans des proportions variables les unes

par rapport aux autres, aux facteurs suivants : action

chimique, action mécanique, temps d’action de ces

deux paramètres et température.

nettoyage-désinfectant

Produit présentant la double propriété de déter-

gence et de désinfection (Société Française d’Hy-

giène Hospitalière).

porteur (portage)

Présence d’une bactérie dans un site où sa pré-

sence est habituelle sans qu’elle soit responsable

d’infection ; exemple : présence de Staphylococ-

cus aureus dans les narines ou dans d’entérobac-

téries dans les selles.

précautions standard

Ensemble des précautions d’hygiène qui s’ap-

pliquent à tout patient sans tenir compte de l’exis-

tence d’une éventuelle infection. Ces précautions

intègrent la protection du personnel vis à vis des li-

quides biologiques, la prévention des accidents

d’exposition au sang et les bonnes pratiques d’hy-

giène visant à limiter la transmission des micro-or-

ganismes hospitaliers lors des soins. Les précau-

tions standard concernent l’hygiène des mains, les

techniques de soins, le nettoyage et la désinfec-

tion du matériel de soins, l’entretien des locaux ,

de la vaisselle et du linge, la prévention des acci-

dents d’exposition aux liquides biologiques dont le

sang. L’application des précautions standard est in-

dispensable à l’efficacité d’une politique de contrôle

des infections nosocomiales.

1

/

4

100%