Épidémiologie des infections nosocomiales chez la - CClin Sud-Est

316 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES

LE RISQUE INFECTIEUX NOSOCOMIAL CHEZ LES PERSONNES AGÉES

LES INFECTIONS DU SUJET AGÉ sont fréquentes en

milieu hospitalier ; après son admission dans

un établissement de soins, ce patient fragilisé

peut devenir colonisé par des bactéries nosoco-

miales ; cette colonisation* pourra donner lieu à

une authentique infection sous l’effet de facteurs

spécifiques. L’altération des mécanismes de dé-

fenses liés au processus de vieillissement et la

perte d’autonomie ou l’immobilisation relative des

patients induisent des modifications physiologiques

qui prédisposent l’individu âgé à l’infection (1, 2).

Au-delà du terrain et de la pathologie, les soins au

patient dépendant constituent un risque nosoco-

mial supplémentaire. Les infections les plus fré-

quentes concernent les sites urinaire, respiratoire et

cutané (1).

Facteurs de susceptibilité

à l'infection

Le sujet âgé accumule les facteurs prédisposant

à l’infection (1). Ils peuvent être regroupés en trois

classes :

La dépendance et sa médicalisation

Les patients âgés sont caractérisés par une po-

lypathologie (cancer, diabète, pathologie vascu-

laire, trouble de la déglutition et reflux gastro-œso-

phagien), une polymédication (antibiotiques,

corticothérapie, psychotropes), une immobilisa-

tion plus ou moins importante responsable de com-

plications telles qu’escarres, encombrement bron-

chique, stase vésicale ; la dénutrition aggrave

souvent la situation (déshydratation, hypoalbumi-

némie) tandis que des troubles sphinctériens (ré-

tention et incontinence urinaire ou fécale) et com-

portementaux (confusion et démence) peuvent

compliquer la prise en charge de ces personnes

Les conditions des soins

Les soins réunissent souvent toutes les condi-

tions favorisant la survenue des infections : utilisa-

tion de matériel étranger (sonde urinaire à de-

meure, oxygénothérapie, sonde naso-gastrique,

cathéter veineux court), contacts à haut risque de

contamination des mains du personnel et de l’en-

vironnement (escarres, manipulation des sondes, toi-

lette et changes). Dans ce contexte, il est fréquent

d’observer des durées de séjour élevées avec des

réhospitalisations fréquentes exposant aux in-

fections récidivantes, colonisation et portage* de

bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

Le vieillissement physiologique

Le vieillissement constitue en lui même un ter-

rain favorisant l’infection : altération de la fonction

immunitaire, achlorhydrie gastrique, baisse des

sécrétions muqueuses, de la clairance des bacté-

ries inhalées, de la motilité intestinale et fragilité

de la peau.

Les infections nosocomiales

des personnes âgées

Peu spécifiques à la population âgée, mais liées

principalement aux pathologies accompagnant

le vieillissement, les infections nosocomiales peu-

vent être particulièrement graves compte tenu de

la fragilité des sujets (septicémies, endocardites

ou méningites). Dans le tableau I, sont résumés les

pathologies causales et les micro-organismes ha-

bituellement rencontrés. La situation épidémiolo-

gique des différentes institutions et les pratiques en

matière d’antibiothérapie ou d’hygiène peuvent ré-

véler une prépondérance de tel ou tel germe. Les

données microbiologiques, citées à titre d’exemple,

ne sont donc qu’indicatives (3,4).

La prévention des infections par la

gestion des réservoirs potentiels

La prévention des infections nosocomiales passe

non seulement par les mesures d’hygiène de base

mais également par une gestion spécifique des

réservoirs potentiels de l’infection nosocomiale (5,

6). L’utilisation judicieuse de l’antibiothérapie pour

les seules infections et le respect de la flore com-

mensale doivent permettre de limiter l’émergence

de nouveaux micro-organismes multirésistants.

La prévention du développement microbien dans

1.1

Épidémiologie

des infections nosocomiales

chez la personne âgée

317

HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

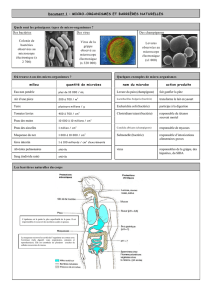

Tableau I -

Épidémiologie,

facteurs de risque, et

micro-organismes en

cause dans l’infection

du sujet âgé.

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LA PERSONNE AGÉE

les différents émonctoires peut être obtenue en

restaurant un terrain plus physiologique, notam-

ment en limitant la stase urinaire, bronchique ou di-

gestive. D’un point de vue collectif, les gestes de

soins doivent obéir à des procédures d’hygiène ri-

goureuses. Le tableau II récapitule les moyens de

prévention de l’infection en fonction du site et des

risques individuel ou collectif.

Au total

◆Les infections nosocomiales du patient âgé dé-

pendant concernent le secteur hospitalier et le

secteur médico-social. La politique de préven-

tion suivie dans ces établissements doit s’ap-

puyer sur des principes communs.

◆Les réservoirs naturels de l’infection nosoco-

miale doivent bénéficier d’une approche spéci-

fique basée sur la connaissance des modifica-

tions physiologiques liées au vieillissement

(diminution des barrières naturelles à l’infection),

la lutte contre l’immobilisation ou la stase (uri-

naire, bronchique et stercorale).

◆La politique d’antibiothérapie et la mise en œuvre

de techniques de soins invasifs (sondes urinaire

et naso-gastrique, cathéter) doivent être régu-

lièrement évaluées en terme de bénéfice et de

risque pour le patient et la collectivité.

Les questions sensibles

qui restent posées

La mise en œuvre de l’isolement

(cf. chapitre 3.2)

L’isolement d’un patient infecté est à la base de

la prévention de la diffusion des bactéries multiré-

sistantes. Sa mise en œuvre se heurte à plusieurs

difficultés :

•problème posé par les patients désorientés et

déambulants,

•qualité de vie de la personne âgée si cette me-

sure doit se prolonger au delà de quelques

jours ; des solutions alternatives efficaces res-

tent à déterminer préservant aux mieux les in-

térêts individuels sans pour autant faire courir

des risques à la collectivité.

La décontamination des sites colonisés

(cf. chapitres 3.1 et 3.2)

La colonisation ou le portage de bactéries mul-

tirésistantes ont conduit à proposer des traitements

de décolonisation des sites en cause afin de dimi-

nuer le potentiel de dissémination en réduisant

l’inoculum, de réduire le risque d’épidémies.

L’efficacité de ces stratégies ne fait pas l’objet de

consensus ; elles doivent être mises en œuvre avec

prudence dans le cadre de démarches suivies

et régulièrement évaluées pour limiter l’émergence

de bactéries résistantes (7) ; elles ne constituent

que des mesures d’appoint aux précautions d’hy-

giène de base et d’isolement, en particulier en cas

d’épidémies.

Les sites visés par la décolonisation sont variés,

les protocoles de décolonisation sont fonction du ré-

servoir principal, de l’existence d’un réservoir se-

condaire accessible au traitement et du micro-or-

ganisme. On peut envisager ces différentes

situations après avis spécialisé :

•décolonisation des narines en cas de portage de

Staphylococcus aureus

résistant à la méticilline

(SARM),

•toilette antiseptique* du revêtement cutané en

complément d’une décolonisation nasale (8),

•la décontamination digestive pour les entérobac-

téries à ßLSE a une efficacité inconstante et son

évaluation en gériatrie reste à faire,

•traitement antibiotique pour stériliser des urines

en cas de bactériurie asymptomatique à germes

multirésistants, en particulier chez le patient sondé

Facteurs de risque

Agents infectieux

en cause

Infection urinaire

- Adénome prostatique

- Vessie rétentionniste

- Instabilité vésicale

(diabète, constipation,

vessie neurologique,

déshydratation)

- Sonde à demeure

- E. coli

- Providencia stuarti

- Pseudomonas

aeruginosa

- Acinetobacter baumannii

- Klebsiella , Enterobacter

sp.

- Staphylococcus aureus

1

Infection pulmonaire

- Reflux gastro-

œsophagien

- Troubles de la déglutition

et fausses routes

- Pathologie bucco-

dentaire

- Pathologie chronique

des voies respiratoires

- Traitement antiacide

- Sonde naso-gastrique

- Tuberculose

- Grippe

- Klebsiella pneumoniae

- Pneumocoque

- Haemophilus influenzae

- Enterobacter aerogenes

- E. coli

- Pseudomonas

aeruginosa

- Virus (grippe)

Infection de la peau et

des parties molles

- Plaies de pression

- Ulcères artériels et

veineux

- Lésions de grattage et

plaies traumatiques

- Conjonctives

-

Staphylococcus aureus

1

- Entérobactéries

-

Pseudomonas

aeruginosa

- Candidoses

- Gale

Infection digestive

- Pathologie iatrogène

(pression antibiotique,

manœuvres

endoscopiques)

- Clostridium difficile

- E. Coli

- Klebsiella pneumoniae

- Virus : Rotavirus,

Coronavirus, Norwalk,

Astrovirus

-

Candida albicans

1- dont

Staphylococcus aureus

résistant à la méticilline (SARM).

318 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

Tableau II - Prévention

de l’infection ou de la

colonisation des sites

à risque.

Bibliographie

1 - CHRISTMANN D. Infections nosocomiales chez le sujet

âgé. Med Hyg. 1990, 48, 3546-3552.

2 - GARNER JS, JARVIS WR, EMORI TG,

et al

. CDC Defini-

tions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988,

16: 128-140.

3 - LEE YL, THRUPP LD, FRIIS RH, and al. Nosocomial in-

fection and antibiotic utilization in geriatric patients : a

pilot prospective surveillance programm in skilled nursing

facilities. Gerontology 1992, 38: 223-232.

4 - MICHEL JP, LESOUR B, CORNE P,

et al

. Prevalence of in-

fections and their risk factors in geriatrics institutions: a one

day multicentre survey. Bulletin of the World Health Or-

ganization 1991, 69: 35-41.

5 - YOSHIKAWA TT, NICOLLE LE, NORMAN DC. Management

of complicated urinary tract infection in older patients.

JAGS 1996, 44: 1235-1241.

6 - MOULIAS R, HOLSTEIN J, MEAUME S. La lutte contre les

infections nosocomiales en gériatrie. Rev Geriatr 1995,

9: 113-118.

7 - BOYCE JM. Treatment and control of colonization in the

prevention of nosocomial infections. Infect Control Hosp

Epidemiol 1996, 17: 256-261.

8 - RÉGNIER B. Contrôle des épidémies de

S. aureus

ré-

sistants à la méticilline : analyse critique et stratégie de maî-

trise. Med Mal Infect 1997, 27, spécial:172-180.

9 - BOYCE JM. Methicillin-resistant

Staphylococcus aureus

in hospital and long-term facilities: microbiology, epide-

miology and preventives measures. Infect Control Hosp

Epidemiol 1992, 13: 725-737.

ou incontinent (

Staphylococcus aureus

résistant à

la méticilline, entérobactéries sécrétrices de béta-

lactamases à spectre étendu,

Pseudomonas aeru-

ginosa

résistant). Le changement de sonde uri-

naire lors d’un traitement antibiotique peut

contribuer au succès du traitement pour obtenir

une stérilisation des urines.

L’efficacité à long terme des protocoles de dé-

colonisation reste posée : impact sur la résistance

aux antibiotiques, gestion des récidives de portage

ou de colonisation, nombre de prélèvements né-

gatifs à exiger pour confirmer la décolonisation.

La prévention des épidémies

par le dépistage des sujets à risque

Le dépistage des patients a été proposé afin de

prendre au plus tôt les précautions face à un patient

à haut risque infectieux ou porteur de bactérie mul-

tirésistante. Ce dépistage systématique soit à l’en-

trée dans l'unité de gériatrie soit selon un profil de

risques défini (antécédent de portage, antibiothéra-

pie prolongée, sonde à demeure...), soit lors d’une

mutation vers un établissement de court séjour ont

un impact financier non négligeable posant problème

à certains établissements. Ils semblent néanmoins

avoir un rapport coût-efficacité satisfaisant lorsque

la prévalence des bactéries multirésistantes est éle-

vée (8), ce qui est le cas dans beaucoup d’établis-

sements de soins en France.

ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES CHEZ LA PERSONNE AGÉE

Risque individuel :

facteurs endogènes

Risque collectif :

facteurs

environnementaux

Voies urinaires

- Hydratation

- Lutte contre la stase

- Chirurgie prostatique

- Drainage urinaire clos

- Réduction des indica-

tions et de la durée du

sondage

- Rééducation vésicale

- Antibiothérapie unique-

ment en cas d’infection

haute

- Éviter l’antibiothérapie

prolongée

- Acidification des urines

(Proteus sp)

- Lavage des mains +++

- Asepsie rigoureuse lors

des prélèvements, du

sondage y compris lors

du simple sondage éva-

cuateur

- Ne pas traiter les bacté-

riuries asymptomatiques

chez le sujet sondé (en

dehors des bactéries

multirésistantes pour

lesquelles on adoptera

une stratégie concertée

avec le microbiologiste)

Arbre respiratoire

- Installation du malade en

position semi-assise

- Traitement du reflux

- Réduction du débit de

l’alimentation entérale

- Réduction de la stase

bronchique (kinésithéra-

pie +++)

- Vaccination antigrippale

- Prévenir la dénutrition

- Éviter l’antibiothérapie

prolongée

- Lavage des mains +++

- Asepsie lors des aspira-

tions (sans contact,

sonde stérile) et lors de

la mise en place d’une

sonde naso-gastrique ou

à oxygène

(port de gants)

- Isolement parfois

- Vaccination contre la

grippe des patients et du

personnel

- Vaccination antipneumo-

coccique

Peau et parties molles

- Hygiène cutanée de

base (savon neutre),

- Changes réguliers en cas

d’incontinence (4 à 6 fois

par jour) pour éviter la

macération

- Prévention des plaies de

pression

(support anti-escarres

adapté)

- Mobilisation pluriquoti-

dienne

- Lavage des mains +++

- Dépistage pour un isole-

ment précoce des sujets

positifs en SARM1

- Respect des principes

d’hygiène lors de la toi-

lette du patient dépen-

dant et de la réfection

des pansements.

- Pas d’antibiothérapie par

voie générale sauf en cas

d’infection cutanée exten-

sive ou bactériémique.

- Discuter la décolonisa-

tion cutanée chez le

sujet porteur* de

germes multirésistants.

Appareil digestif

- Éviter l’antibiothérapie

prolongée

- Favoriser le transit

(éviter iléus et stase

stercorale)

- Prévenir la dénutrition

- Lavage des mains +++

- Asepsie lors de la mise

en place et de l’entretien

de sonde naso-gastrique

- Décontamination diges-

tive ponctuelle à discuter

au cas par cas et avec le

microbiologiste pour les

sujets porteurs* d’enté-

robactéries à ßLSE2

- Isolement.

1- SARM :

Staphylococcus aureus

résistant à la méticilline (SARM).

2- ßLSE : béta-lactamases à spectre étendu.

364 HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

HYGIENE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES AGÉES

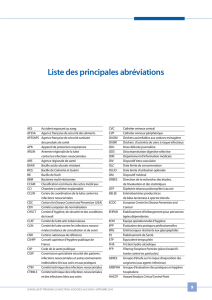

AFNOR

Association Française de Normalisation.

Association ayant pour mission de coordonner

les programmes de normalisation en France et d’en-

courager la diffusion et l’application des normes.

antisepsie

Opération au résultat momentané permettant,

au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur

tolérance, d’éliminer ou de tuer les micro-orga-

nismes et/ou d’inactiver les virus, en fonction des

objectifs fixés. Le résultat de cette opération est li-

mité aux micro-organismes présents au moment

de l’opération (AFNOR NF T 72 101).

antiseptique

Selon AFNOR NF T 72 101, un antiseptique est

un produit ou un procédé utilisé pour l’antisepsie

dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-

cédé sont sélectifs, cela doit être précisé. Ainsi, un

antiseptique ayant une action limitée aux champi-

gnons est un antiseptique à action fongicide.

bactéricide

Produit ou procédé ayant la propriété de tuer les

bactéries dans des conditions définies (AFNOR,

Comité Européen de Normalisation).

bactériostatique

Produit ou procédé ayant la propriété d’inhiber

momentanément les bactéries dans des conditions

définies (AFNOR).

biocontamination

Contamination d’une surface (biologique ou

inerte) ou d’un fluide par des micro-organismes vé-

hiculés par l’air (contamination aéroportée ou aé-

robiocontamination), par des êtres vivants (la conta-

mination par contact avec les mains en est la

modalité majeure) ou par les objets. (Association

pour la Prévention et l’Étude de la Contamination)

biofilm

Ensemble de micro-organismes et de leurs sé-

crétions macromoléculaires qui sont présents sur la

surface d’un matériau (Association pour la Préven-

tion et l’Étude de la Contamination).

bionettoyage

Procédé de nettoyage, applicable dans une zone

à risques, destiné à réduire momentanément la bio-

contamination d’une surface. Il est obtenu par la

combinaison appropriée d’un nettoyage, d’une éva-

cuation des produits utilisés et des salissures à éli-

miner, de l’application d’un désinfectant.

cas acquis

Le caractère acquis d’une bactérie multirésis-

tante peut être affirmé si un dépistage systéma-

tique à l’entrée dans un service a été réalisé et si

celui-ci est négatif. La découverte d’une telle bac-

térie au cours du séjour plus de 48 à 72 heures

après l’admission chez un patient antérieurement

négatif laisse présumer que la bactérie a été ac-

quise par transmission au cours du séjour.

cas importé

Le caractère importé depuis un autre établisse-

ment d’une bactérie multirésistante peut être af-

firmé si un dépistage systématique à l’entrée du

patient dans le service a été réalisé et si celui-ci est

positif. La découverte d’une telle bactérie chez un

patient moins de 48 à 72 heures après l’admission

laisse présumer que la bactérie a été transmise an-

térieurement par rapport au séjour actuel.

colonisation (colonisé)

Présence d’une bactérie dans un site qui en est

normalement exempt, mais cette bactérie n’est

responsable d’aucun symptôme local ou général

d’infection ; exemple : présence d’une bactériurie

isolée à Staphylococcus aureus dans les urines sans

aucun signe d’infection urinaire.

Lexique

365

HYGIENES - 1997 - VOLUME V - N°6

désinfectant

Produit ou procédé utilisé pour la désinfection,

dans des conditions définies. Si le produit ou le pro-

cédé est sélectif, ceci doit être précisé. Ainsi, un

désinfectant ayant une action limitée aux champi-

gnons est désigné par : désinfectant à action fon-

gicide (AFNOR NFT 72 101).

désinfection

◆Opération au résultat momentané permettant

d’éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou

d’inactiver les virus indésirables portés par des mi-

lieux inertes contaminés, en fonction des objec-

tifs fixés. Le résultat de cette opération est li-

mité aux micro-organismes présents au moment

de l’opération (AFNOR NFT 72 101). L’usage du

terme « désinfection » en synonyme de « dé-

contamination » est prohibé.

◆Terme générique désignant toute action à visée

antimicrobienne, quel que soit le niveau de ré-

sultat, et utilisant un produit pouvant justifier

in

vitro

des propriétés autorisant à le qualifier de

désinfectant ou d’antiseptique. Il devrait logi-

quement toujours être accompagné d’un qualifi-

catif et l’on devrait ainsi parler de :

•désinfection des dispositifs médicaux (= du

matériel médical)

•désinfection des sols,

•désinfection des surfaces par voie aérienne,

•et même désinfection des mains ou d’une plaie

(Société Française d’Hygiène Hospitalière et

Comité Européen de Normalisation).

◆Élimination dirigée de germes destinée à empê-

cher la transmission de certains micro-organismes

indésirables, en altérant leur structure ou leur

métabolisme indépendamment de leur état phy-

siologique (CEN)

nettoyage

Opération d’élimination des salissures (particu-

laires, biologiques, liquide,...) avec un procédé fai-

sant appel dans des proportions variables les unes

par rapport aux autres, aux facteurs suivants : action

chimique, action mécanique, temps d’action de ces

deux paramètres et température.

nettoyage-désinfectant

Produit présentant la double propriété de déter-

gence et de désinfection (Société Française d’Hy-

giène Hospitalière).

porteur (portage)

Présence d’une bactérie dans un site où sa pré-

sence est habituelle sans qu’elle soit responsable

d’infection ; exemple : présence de Staphylococ-

cus aureus dans les narines ou dans d’entérobac-

téries dans les selles.

précautions standard

Ensemble des précautions d’hygiène qui s’ap-

pliquent à tout patient sans tenir compte de l’exis-

tence d’une éventuelle infection. Ces précautions

intègrent la protection du personnel vis à vis des li-

quides biologiques, la prévention des accidents

d’exposition au sang et les bonnes pratiques d’hy-

giène visant à limiter la transmission des micro-or-

ganismes hospitaliers lors des soins. Les précau-

tions standard concernent l’hygiène des mains, les

techniques de soins, le nettoyage et la désinfec-

tion du matériel de soins, l’entretien des locaux ,

de la vaisselle et du linge, la prévention des acci-

dents d’exposition aux liquides biologiques dont le

sang. L’application des précautions standard est in-

dispensable à l’efficacité d’une politique de contrôle

des infections nosocomiales.

1

/

5

100%