Thesis - Archive ouverte UNIGE

Thesis

Reference

Adhésion du corps infirmier à la prescription des médicaments

antalgiques postopératoires

MATHEY-DORET-BERTHOUD, Hélène

Abstract

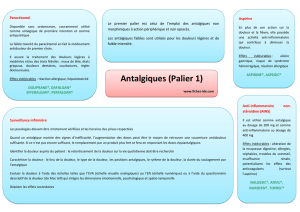

Les deux objectifs de cette étude prospective étaient : 1) d'évaluer l'adhésion du corps

infirmier à la prescription de trois médicaments antalgiques en postopératoire: le paracétamol,

les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les opiacés, 2) de comparer cette adhésion à celle

de l'héparine, comme prophylaxie anti-thrombotique. Résultats (odds ratio) : La majorité des

patients souffrant de douleurs sévères reçoivent moins d'opiacés que la dose prescrite. Le

jour de l'intervention, la morphine est 102 fois moins administrée que l'héparine, le

paracétamol 32 fois moins et les AINS 40 fois moins. Le lendemain de l'intervention, la

morphine est 196 fois moins administrée que l'héparine, le paracétamol 40 fois moins et les

AINS 24 fois moins. Conclusion : le manque d'adhésion à la prescription des médicaments

antalgiques est une des raisons de la prise en charge insatisfaisante de la douleur

postopératoire, bien que d'autres facteurs émotionnels et culturels soient à prendre en

considération.

MATHEY-DORET-BERTHOUD, Hélène. Adhésion du corps infirmier à la prescription des

médicaments antalgiques postopératoires. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2004, no.

Méd. 10369

URN : urn:nbn:ch:unige-2495

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:249

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:249

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

UNIVERSITE DE GENEVE FACULTE DE MEDECINE

Section de médecine clinique

Département d’Anesthésiologie, de

Pharmacologie et Soins intensifs de

Chirurgie

Division d’Anesthésiologie

Thèse préparée sous la direction du Dr Alain FORSTER, CC.

_____________________________________________________________________

Adhésion du corps infirmier

à la prescription des médicaments

antalgiques postopératoires

Thèse présentée à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève pour obtenir

le grade de Docteur en médecine

par

Hélène MATHEY-DORET – BERTHOUD

de

Genève / GE

Thèse n° 10369

2004

Table des matières

I. Introduction générale 1-2

II. Histoire de la douleur en Occident 2-23

A. Tableau synoptique chronologique des 2-3

principales périodes de l’histoire

B. L’antiquité gréco-romaine 3-7

a) La tragédie grecque 3-4

b) Le Corpus hippocratique 4

c) Hérophile et Erasistrate 4

d) Philosophies antiques et douleur 5-6

e) La pharmacopée antique 6

f) Celse ou la médecine romaine du 1er siècle 6-7

g) Galien de Pergame 7

C. Le Moyen Age 7-8

D. La Renaissance 8-10

a) Ambroise Paré (1509-1590) 9-10

E. L'Age classique 10-14

a) Descartes 10-11

b) Willis 11-12

c) Sydenham et le laudanum 12-13

d) Douleur et religion en France au XVII ème siècle 13-14

F. Le siècle des Lumières ( XVIII ème siècle ) 14-15

G. Le XIXème siècle : les grandes découvertes 15-20

a) La morphine 15-16

b) Les gaz anesthésiants : le protoxyde d’azote, l’éther 16-19

et le chloroforme

c) L’Aspirine ® 19

d) Les anesthésiques locaux 19-20

H. La douleur au XXème siècle 21-22

III. Introduction spécifique à cette étude prospective 22-26

IV. Les buts de la présente étude 26

V. Méthode 26-28

VI. Analyses statistiques 28-30

a) Définitions des variables 28-30

b) Analyses 30

VII. Résultats 30-35

VIII. Discussion 35-38

IX. Conclusion 38-40

X. Bibliographie 41-43

- 1 -

I. Introduction générale

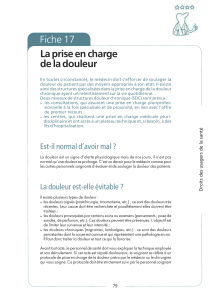

De nos jours, nous pouvons constater que dans notre pratique hospitalière

quotidienne il existe un intérêt croissant à la prise en charge de la douleur

postopératoire et que de plus en plus d’efforts sont mis en œuvre pour soulager

les patients qui souffrent durant cette période. En effet, non seulement notre

éthique nous pousse à améliorer le traitement de la douleur, mais aussi ses

répercussions physiologiques, en particulier celles sur les systèmes cardio-

vasculaire et respiratoire. Enfin, le potentiel passage à la chronicité de la douleur

postopératoire aiguë est une raison supplémentaire à sa bonne prise en charge

puisque que, comme l’ont montré Katz et al. 1 en 1996 puis Perkins et Kehlet 2

en 2000, l’intensité de la douleur postopératoire aiguë est un facteur prédictif

important de la douleur chronique pouvant résulter de la chirurgie. Or, comme

nous le verrons dans l’introduction spécifique de cette étude prospective, de

nombreuses études nous rappellent cependant que la douleur postopératoire

n’est encore pas suffisamment traitée.

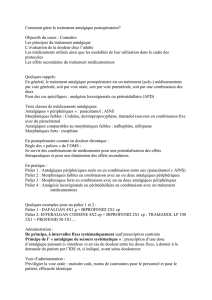

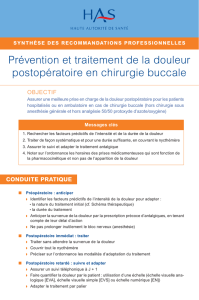

Dans ce contexte, cette étude, basée sur l’observation, est prospective et présente

deux objectifs. Le premier vise à évaluer l’adhésion des infirmiers à la

prescription de trois médicaments antalgiques, le paracétamol, les anti-

inflammatoires non stéroïdiens et les opiacés. Le second but consiste à comparer

l’adhésion des infirmiers à la prescription de ces trois médicaments antalgiques

à l’adhésion des infirmiers à la prescription d’un médicament non antalgique :

l’héparine.

Notons que les connaissances physiologiques et pharmacologiques du médecin

anesthésiste en font naturellement un expert non seulement pour améliorer le

confort du patient mais aussi pour favoriser sa réhabilitation, puisque la douleur

peut compromettre la récupération postopératoire. Au fil des années, le médecin

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

1

/

47

100%