Télécharger

CORRIGÉ

333

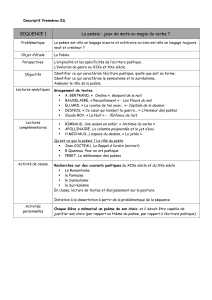

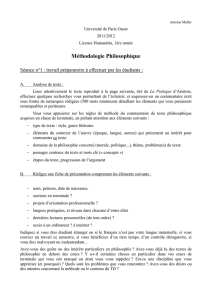

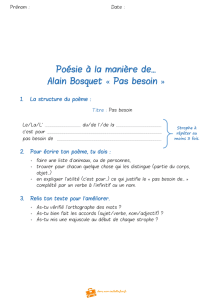

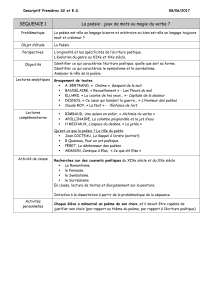

PRÉPARATION

Tenir compte de la question

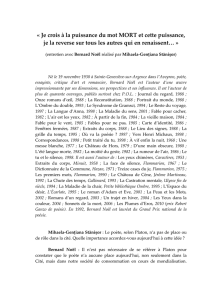

• « Journal intime » : il faut que vous récapituliez avant tout les caractéristi-

ques de ce genre autobiographique : quels indices formels ? quelle teneur ?

• « poétique » : vous incite à être attentif aux diverses caractéristiques de la

poésie, dans sa forme, mais aussi dans ses thèmes.

• « pouvoirs de la poésie » : il faut aller au-delà du sens premier du poème

et dégager ce que Musset veut faire comprendre – et applique dans son

poème même – sur le pouvoir transfigurateur de la poésie.

45_FRA060028_34C.fm Page 333 Mardi, 1. août 2006 2:19 14

© H A T I E R

CORRIGÉ

334

ORAL • SUJET 45

Trouver les axes

• Utilisez les pistes que vous ouvre la question, mais composez aussi la

« définition » du texte.

• Utilisez les éléments de la question et de la « définition » pour trouver des

axes ou des idées directrices.

Dans chaque axe, introduisez un mot de la question.

PRÉSENTATION (PLAN DÉTAILLÉ)

Introduction

• Poètes en prison (se référer au corpus) : souvent inspirés par leur déten-

tion (êtres sensibles) ; un thème d’inspiration pour « soigner son mal »

(cf. Verlaine : « Mes prisons »).

• En même temps, pouvoir d’évasion et de transfiguration de la poésie qui

permet d’être ailleurs (poète voyageur).

• Musset : poète romantique, donc en révolte, refuse le service de la Garde

nationale à trois reprises. Ici, deuxième expérience de prison.

• « Le mie prigioni » (en italien : Musset très attaché à l’Italie ; vogue de « Le

mie prigioni » de Silvio Pellico, le carbonaro) rend compte de la « tristesse »,

du mal-être, mais, au fil du poème, l’état d’âme et la prison elle-même se

transfigurent : le poète les a faits siens (« mie »).

I. Une chronique de prison, le journal d’un prisonnier

1. Un lieu bien réel : la réalité carcérale

a) Bâtiments carcéraux

• Décrits comme si on y entrait, toujours en relief en fin de vers, vocabulaire

de la « prison » (v. 2) : « porte », « cachot », « fenêtre », « muraille », « toit »

(deux fois), « mur nu », « cachots ». Mouvement d’entrée, d’enfermement,

puis d’élargissement, puis de réenfermement.

Poème en vers réguliers (genre) romantique (mouvement) qui res-

semble à un journal intime (genre approché) qui décrit (type de texte :

descriptif) la vie en prison (thème), un peu pathétique, lyrique (regis-

tres), pittoresque (adjectif) pour donner une idée de la vie carcérale et

pour apaiser son mal, pour mettre en valeur les pouvoirs de la poésie

(buts de l’auteur).

45_FRA060028_34C.fm Page 334 Mardi, 1. août 2006 2:19 14

© H A T I E R

CORRIGÉ

335

ORAL • SUJET 45

• Enfermement rendu par le choix du vers : octosyllabe, suivi d’un vers de

quatre pieds : Musset a coupé son alexandrin comme s’il n’avait pas sa

place, comme pour mieux l’enfermer.

b) Occupations

• Passivité (« je suis », verbe d’état) et ennui (« on bâille ») ; plutôt état d’âme

qu’occupation : « bouder à la fenêtre ».

• Pour tromper l’ennui, activité nocive (« en fumant »).

• Passivité de la sensation (« on aperçoit » # regarder).

• Puis plus rien… (devient simple observateur).

2. Le temps qui s’écoule et qui dure

a) Les repères, notations de temps

• « depuis une semaine », « de grand matin » (v. 18), « rayons de l’automne »

(valeur symbolique de l’automne, saison romantique).

• Du « matin » au « réseau d’or », image qui connote le coucher du soleil ou

de l’année (cf. « automne »).

• Adverbe : « tout doucement » (v. 16) ; impression de lenteur, avec rime

intérieure sourde en « ou » et sonorités dentales « t » et « d », et douceur de

« c (= ss) », « m ».

• Les verbes : le présent et les verbes d’état (« je suis ») ; verbes comme

« commence à » (v. 15).

b) Le vocabulaire

• L’expression : « séjour tranquille ».

• L’adjectif « long » utilisé deux fois, même s’il qualifie des distances, prend

une résonance temporelle (par contamination) ; sa répétition donne l’impres-

sion de monotonie. Même chose pour « plat et monotone » en groupe binaire

statique (pas de mouvement fluide ni d’émotion forte).

c) La versification fluide

• La régularité des strophes, par les enjambements (v. 1-2 ; 6-7… voir

notamment strophe 7, d’un seul trait).

• Les vers pairs, rythme régulier.

3. Le contraste avec le « dehors » met en relief les conditions

de détention

• Dedans : « très chaud » (idée d’excès, d’inconfort) ; solitude.

• Dehors : « le soleil », « les rayons », opposé à l’absence de couleur (« mur

nu »).

45_FRA060028_34C.fm Page 335 Mardi, 1. août 2006 2:19 14

© H A T I E R

CORRIGÉ

336

ORAL • SUJET 45

• Les êtres du dehors : « les gens » (pluriel qui s’oppose au singulier, marque

de solitude) ; « ceux à qui ce séjour tranquille / Est inconnu » (pluriel encore ;

met en relief que le prisonnier est oublié…).

• L’activité : « font la lessive », oppposé à l’oisiveté.

II. Un journal mais… intime : l’expression du mal-être

et le lyrisme

1. Une réflexion sur la langue : un cliché revivifié qui reprend

tout son sens

Part d’un cliché, d’une comparaison galvaudée (« Triste comme la porte

d’une prison ») et lui redonne vie ; elle reprend sens pour celui qui en fait

l’expérience.

• Les guillemets présentent l’expression comme un cliché (reprise d’une

conversation banale) ; cf. le « on dit » : pronom indéfini + un verbe de parole

on ne peut plus plat.

• Les vers 3 et 4 la revivifient et lui redonnent son sens plein par : la pré-

sence du « je », le modalisateur (qui implique réflexion et non répétition

machinale) « crois », l’exclamation vigoureuse « que le diable m’emporte »

qui l’intensifie ; « on a raison » implique une réflexion et non plus un banale

prise de parole vidée de son sens.

2. Sous le signe du regret : le mea culpa de Musset

• Regret d’abord, (« il vaut mieux… »).

• Référence à sa situation particulière : « monter sa garde » (rappel de son

délit).

3. « Je » et « on » : Musset, frère de tous les prisonniers

et porteur de leur mal-être

a) La perte d’identité ?

« On » = « je » (sauf au 1er vers). Sensation que, tout en restant soi, on est

anonyme, on perd son identité (on n’est pas les « autres » du dehors, qui

n’ont pas fait l’expérience de la prison, v. 25-26, qui « ignorent »).

b) Le lyrisme

• Une 1re personne qui jalonne tout le texte : beaucoup d’occurrences

d’indices de la 1re personne, sous toutes ses formes (pronoms, adjectifs

possessifs : v. 3, 5, 6, 9, 13…) ; souvent en début de vers ou de strophe

(v. 9, 13, 29) ➞ lyrisme.

• Un retour sur soi, qui implique la réflexion : pronom réfléchi « (cru) moi-

même », « je crois » ; verbe pronominal (« je m’aperçois »).

45_FRA060028_34C.fm Page 336 Mardi, 1. août 2006 2:19 14

© H A T I E R

CORRIGÉ

337

ORAL • SUJET 45

• Vocabulaire des sentiments ou leurs manifestations : « triste » ; « avec

peine » ; « bouder » ; « bâille »…

III. Les pouvoirs de la poésie, la transfiguration poétique

Inopiné, mais en fait progressivement amené, un « coup de théâtre » :

• signalé par le « pourtant » (v. 33) ;

• conforté par les négations : « n’ont rien (de triste) » (v. 37), qui fait écho, en

inversion, à « Triste comme une prison » ➞ magie de la poésie.

1. La prison transfigurée : elle devient tableau,

une fête pour les yeux

• Les sens, un tremplin vers la transfiguration ; la poésie est peinture.

– Vocabulaire de la vue prédominant : « paraître » ; « perspective » ; « aper-

çoit » ; « avoir vu ».

– De véritables tableaux : le vocabulaire graphique de la peinture.

– Différents plans : « perspective » ; « le lointain » (arrière-plan) ; « d’abord »

(1er plan).

• La transfiguration se marque aussi par le passage de la comparaison

(« comme la porte »…) à la métaphore, magie de la poésie : « rayons / un

réseau d’or ».

• L’effet de surprise est ménagé par l’enjambement et le renvoi du COD

(« réseau d’or ») en dernier vers de la strophe 9 (même mouvement de

surprise et d’attente dans l’enjambement « A d’imprévu » à la strophe

précédente).

2. Du « je » au « poète », à l’« artiste » : Musset redevient poète,

retrouve son regard et son identité de poète

• Après l’expérience de la prison, on n’est plus le même (moi d’autrefois

différent de moi prisonnier).

• En poète impénitent, il transfigure tout ce qu’il voit : de simples graffiti

deviennent des « vers »…

• Du « je » au « on » à « peintre », « poète, artiste » : l’identité retrouvée à

travers la composition du poème.

3. L’humour ? Le sérieux sous l’humour ?

a) L’humour

• Ton (faussement ?) détaché, prosaïque (conversation de rue) et moralisa-

teur des deux premières strophes.

• Des euphémismes quelquefois doublés de périphrases (« séjour tranquille »).

• Périphrase « spectacle suprême » (ironie ?).

45_FRA060028_34C.fm Page 337 Mardi, 1. août 2006 2:19 14

© H A T I E R

6

6

7

7

1

/

7

100%