Les entretiens AVK: bilan d`étape

Actualités pharmaceutiques

Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř33

Mots clés - anticoagulant oral; dispensation; entretien pharmaceutique; iatrogénie; INR; observance

Keywords - compliance; dispensing; iatrogenesis; INR; oral anticoagulant; pharmaceutical interview

prévention

pratique

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS

http://dx.doi.org/10.1016/j.actpha.2014.06.007

Les entretiens AVK: bilan d’étape

Les entretiens pharmaceutiques des patients sous antivitamine K (AVK), instaurés en 2013,

visent à favoriser le bon usage des anticoagulants oraux afin de lutter contre les accidents

iatrogéniques. Cedispositif, basé sur la continuité, suppose une prise en charge globale

et une méthodologie précise afin que sa qualité et son efficacité soient garanties.

AVK interviews: interim assessment. Pharmaceutical interviews with patients taking

antivitamin K (AVK), set up in 2013, aim to encourage the correct use of oral anticoagulants

in order to prevent iatrogenic accidents. This scheme, based on continuity, requires global

care and a precise methodology in order to assure its quality and efficacy.

Instaurés depuis un peu plus d’un

an dans les officines [1], les

entretiens pharmaceutiques des

patients sous antivitamine K (AVK)

suscitent beaucoup d’espoir dans

la profession, notamment vis-à-vis

des nouveaux modes de rémunéra-

tions.

Ils sont mis en œuvre alors que la

iatrogénie se rattachant aux anti-

coagulants oraux est très impor-

tante, avec environ 5000 décès et

100000 hospitalisations par an.

Dans une démarche d’amélioration

des pratiques officinales, un certain

nombre de points se révèlent indis-

pensables au bon suivi des patients

sous AVK.

Un défi pour les

pharmaciens d’officine

Les anticoagulants représentent la

classe des molécules le plus sou-

vent impliquées dans la iatrogénie,

notamment chez le patient de plus

de 70ans. L’impact des entretiens

pharmaceutiques des patients sous

AVK sera donc évalué à la lumière

de ces données aisément quanti-

fiables dans des études épidémio-

logiques. En cas de résultats

positifs, à savoir une diminution glo-

bale de la iatrogénie, il sera possible

d’envisager un élargissement et une

accélération du suivi généralisé des

patients atteints de pathologies

chroniques en instaurant en France,

comme c’est déjà le cas au Québec

ou en Suisse, une revue de médica-

tion pluriannuelle ou un suivi d’ad-

hésion aux traitements.

Une nouvelle démarche

La profession a, pour relever ce défi,

suivi en un minimum de temps de

nombreuses formations, dans le

cadre du développement profes-

sionnel continu (DPC) notamment,

ce qui démontre son implication

dans de tels dispositifs.

Pour compléter ces formations,

l’Assurance maladie a, de son côté,

mis en place un suivi unique par

internet, permettant une gestion

assez simple des patients. Les for-

mulaires et informations sont ainsi

accessibles, dans un espace pro-

fessionnel, sur le site dédié ameli.fr.

Ce support web est complété par

l’envoi d’une documentation écrite

comportant une notice explicative

ainsi qu’un questionnaire regrou-

pant les items importants devant

être abordés lors des entretiens

pharmaceutiques. Cequestion-

naire, qui doit être rempli par les

pharmaciens lors des entretiens

successifs, atteste in fine de leur

réalisation effective. Il peut être assi-

milé, a priori, plus à un interrogatoire

qu’à un formulaire de suivi de

patients. Aussi, il s’agit, pour le

pharmacien, de le réinterpréter et de

l’intégrer à une démarche de suivi

en fonction des thématiques abor-

dées.

Le rôle du pharmacien

Jusqu’à présent, les patients sous

AVK étaient suivis principalement

lors des dispensations d’ordon-

nances à l’occasion desquelles le

pharmacien se devait d’observer

une démarche méthodologique.

Les entretiens pharmaceutiques

s’inscrivent dans cette continuité.

Ilconvient ainsi, dans un premier

temps, d’adapter son exercice offi-

cinal à ce double dispositif, en dis-

tinguant ce qui fait partie du suivi

général (la dispensation) et du suivi

particulier (l’entretien).

En pratique, il incombe au titulaire

de désigner une personne dédiée

ou bien d’assurer une implication de

l’ensemble des pharmaciens de

l’offici ne.

Plusieurs types d’organisations

peuvent être envisagés. Il est ainsi

possible de fixer des rendez-vous

aux patients à dates précises afin

d’organiser l’emploi du temps du

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS

© 2014 Published by Elsevier Masson SAS

Yves MICHIELSa,*

Maître de conférences

associé en pharmacie

clinique

François PILLONb

Pharmacologue

Dorian HENNEQUINc

Étudiant en 6e année

depharmacie

*Auteur correspondant.

Adresse e-mail :

yves.michiels@u-bourgogne.fr

(Y. Michiels).

aFaculté de pharmacie,

7 boulevard Jeanne-d’Arc,

21079 Dijon, France

b17 bd de Brosses,

21000Dijon, France

cUFR Sciences

pharmaceutiques et

biologiques, Université

de Bourgogne, 7 bd

Jeanne-d’Arc, BP87900,

21079 Dijon cedex, France

Actualités pharmaceutiques

Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř

34

pratique

prévention

personnel de l’officine, en choisis-

sant des moments de moindre fré-

quentation, le matin à l’ouverture

par exemple. Une carte de rendez-

vous peut être élaborée à cette fin.

Les entretiens AVK,

première étape

Si nous souhaitons que ces entre-

tiens deviennent de véritables

compléments à la dispensation,

celle-ci doit intégrer au quotidien

des éléments clés s’inscrivant dans

un véritable plan de gestion de

risque. Une dispensation “type”

peut ainsi être décrite à partir des

éléments habituels en la possession

du pharmacien, à savoir l’historique

médicamenteux et les informations

échangées avec le patient.

L’historique

médicamenteux

Élément de base de la carte Vitale

ou du logiciel officinal, l’historique

médicamenteux doit être consulté

à chaque dispensation

et permettre au phar-

macien de relever les

points essentiels s’y

rattachant:

Ř introduction d’un

nouveau médicament;

Ř médicament prescrit anté-

rieurement;

Ř arrêt d’un médicament;

Ř changement de dosage ou de

posologie;

Ř renouvellement simple du traite-

ment;

Ř introduction d’un traitement aigu;

Ř substitution générique;

Ř automédication.

Ces derniers peuvent être analysés

ensuite avec le patient afin d’être

confirmés (possible erreur de pres-

cription…) et de comprendre le

contexte thérapeutique.

Le dialogue pharmacien/

patient

Un dialogue peut s’établir entre le

pharmacien et son patient au sein

de la dispensation afin de mettre en

relief à la fois les éléments contenus

dans l’analyse de l’historique, mais

également des renseignements

complémentaires.

Les informations recueillies doivent

au final permettre au pharmacien de

constituer un véritable dossier

patient regroupant l’ensemble des

données indispensables au bon

déroulement des entretiens. Celles-

ci peuvent évoluer au cours du

temps, ce qui nécessite des adap-

tations de comportement. Enfin, les

différents points évoqués lors de la

dispensation peuvent être validés

dans le questionnaire de l’Assu-

rance maladie avant même le début

des entretiens, ce qui en allégera le

déroulement.

Comment se passe

le traitement?

La gestion du traitement au quoti-

dien doit être analysée et réévaluée

lors des deux ou trois entretiens

annuels.

F Iatrogénie: le pharmacien doit

demander au patient s’il a détecté

des saignements ou d’autres évé-

nements indésirables, et évaluer

leur intensité, notamment en ce qui

concerne les incidents hémor-

ragiques qui nécessitent une réo-

rientation médicale.

F Observance: élément central de

la réussite ou de l’échec du traite-

ment, l’observance peut être appré-

ciée en analysant certains points – le

patient vient-il à date régulière, fait-

il ses analyses biologiques à date

fixe (en fonction des recommanda-

tions médicales)? –, susceptibles

de mettre au jour des difficultés de

suivi.

F Modalité d’administration: le

pharmacien doit évaluer si le patient

a bien compris le calendrier de prise

(prise fractionnée), respecte le

schéma posologique qui peut être

complexe (1; ½; ¾ par exemple) et

arrive à bien “casser” ses comprimés.

En effet, une variation de plus de 5%

de la dose journalière peut modifier

l’INR (International normalized ratio).

Les changements de posologie, qui

interviennent en moyenne deux à trois

fois par an, constituent également des

moments à risques, qui demandent

au pharmacien de s’assurer que le

patient comprend bien les modalités

de l’administration et les résultats de

son INR.

Comment vous

portez-vous?

Ce point concerne la partie propre-

ment thérapeutique de la prise en

charge. En dehors d’aspects parti-

culiers, comme les facteurs de

comorbidités présents chez de tels

patients (hypertension artérielle,

diabète, dyslipidémies…), le phar-

macien peut se concentrer plus

spécifiquement sur les AVK et tout

d’abord sur l’INR.

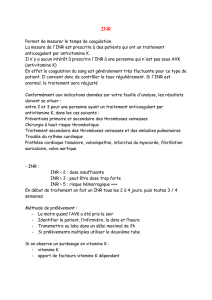

L’INR est le véritable

témoin au long cours du

traitement AVK. Il per-

met tout autant de

contrôler la bonne

observance du traitement et du suivi

biologique que de déterminer le pro-

fil du patient.

L’INR est dit “stable” si le sujet ne

présente pas plus de deux valeurs en

dehors de l’intervalle thérapeutique

dans les six mois et “instable” en pré-

sence de plus de deux valeurs en

dehors de l’intervalle thérapeutique

dans les six mois. Cecritère de sta-

bilité est important. Desvaleurs

situées régulièrement en dehors de

l’intervalle thérapeutique accroissent

le risque, soit de majoration de la

iatrogénie, soit de survenue de

thrombus. Le pharmacien doit

inclure, lors des dispensations suc-

cessives, cette demande d’informa-

tions sous forme de questions

simples: quelle est la dernière valeur

connue de votre INR? Quelle est la

date de vos prochaines analyses?

La gestion du traitement au quotidien

doitêtre analysée et réévaluée lors des deux

ou trois entretiens annuels

Actualités pharmaceutiques

Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř35

prévention

pratique

Avez-vous pris d’autres

médicaments

oudescompléments

alimentaires?

La prise de certains médicaments

d’automédication ou de complé-

ments alimentaires est susceptible

de modifier les valeurs d’INR (anti-

inflammatoires non stéroïdiens,

millepertuis, oméga3, Ginkgo

biloba…).

Les entretiens AVK,

seconde étape

Afin de mener efficacement des

entretiens pharmaceutiques, le

pharmacien doit au préalable se

constituer un dossier patient (papier

ou électronique) regroupant l’en-

semble des informations perti-

nentes pour le bon suivi de son

patient sous anticoagulant.

La fiche de “présentation

patient“

La fiche de “présentation patient“

doit répertorier:

Ř les mesures anthropométriques

(âge, sexe, poids);

Ř les principales valeurs biolo-

giques(clairance de la créatinine,

taux de cholestérol, glycémie…);

Ř les antécédents pathologiques

connus (accident vasculaire céré-

bral, infarctus du myocarde, can-

cer…);

Ř les habitudes et l’hygiène de vie

(alimentation, activité phy-

sique…);

Ř l’historique médicamenteux des

trois derniers mois;

Ř un graphique représentant l’évo-

lution de l’INR, réalisé sur trois à

six mois.

Le pharmacien peut ainsi, tout au

long des entretiens, détecter les

situations à risques. À titre

d’exemple, une diminution de l’acti-

vité physique augmentera l’INR à

posologie constante du fait de la

diminution du métabolisme des AVK

(moindre flux sanguin disponible

pour le métabolisme hépatique).

L’autre point important est l’établis-

sement d’un tableau annuel de

posologie, permettant au pharma-

cien d’apprécier le profil, stable ou

non, de son patient (tableau1).

Cette fiche de présentation devra

être consultée à chaque début d’en-

tretien et sera réactualisée si néces-

saire afin de disposer des derniers

éléments connus et de mieux

apprécier d’éventuelles variations.

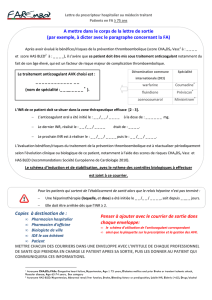

La lettre aux

professionnels de santé

Ces entretiens constituent une

réelle occasion de faire progresser

les relations avec les autres profes-

sionnels de santé (médecin traitant,

spécialistes…). Il serait souhaitable,

comme le suggère la Convention

pharmaceutique d’avril 2012 [2] de

les réaliser dans un cadre précis en

élaborant une lettre type que le

pharmacien enverra au médecin

traitant après accord de son patient.

Cette lettre devra inclure les princi-

pales caractéristiques des entre-

tiens abordés avec le patient, à

savoir:

Ř le but du traitement AVK;

Ř le plan de posologie;

Ř le suivi de l’INR;

Ř les effets indésirables et les situa-

tions à risques constatés;

Ř les règles hygiéno-diététiques;

Ř l’automédication…

Cet élément de liaison ou de trans-

mission est important car il doit ser-

vir de support d’information,

notamment pour expliciter le plus

clairement possible le rôle et les

compétences des pharmaciens,

tout en dissipant certaines craintes

émises par d’autres professionnels

de santé.

Les outils

informationnels

Afin de compléter efficacement le

dossier patient, le pharmacien doit

disposer d’outils lui servant de sup-

port informationnel tout au long des

entretiens. De cette façon, il peut

rendre son patient plus autonome.

F Le carnet de surveillance, qui

doit être remis lors d’une dispensa-

tion ou du premier entretien, permet

au patient d’inscrire les résultats de

ses INR ou de consulter des infor-

mations générales sur son traite-

ment.

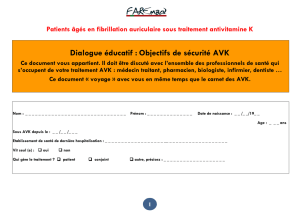

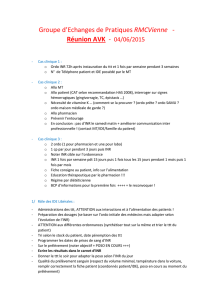

F Le tableau des aliments conte-

nant de la vitamine K (figure1) doit

permettre au patient de mieux appré-

cier les quantités de vitamine K pré-

sentes dans son régime habituel.

F Les fiches posologiques

hebdo madaires des AVK (figure2)

peuvent aider le patient à mieux se

repérer dans la préparation de ses

doses, notamment en cas de poso-

logie fractionnée.

F Les photos des principaux pro-

duits d’automédication contre-

indiqués avec les AVK peuvent

aider le patient à reconnaître plus

facilement les médicaments à évi-

ter.

F Certaines informations géné-

rales doivent être communiquées

concernant l’oubli de comprimés,

les signes d’alertes d’hémorragie,

les conduites à tenir, etc., afin de

permettre au patient de mieux gérer

au quotidien son traitement et de pré-

venir toute iatrogénie potentielle.

Seule une minorité des personnes

placées sous AVK ont reçu, dans les

Tableau1. Posologies des antivitamines K usuelles au cours de l’année.

Date 1erfévrier 2014 1ermars 2014 1eravril 2014 1ermai 2014

Posologie

Coumadine®

4mg 3mg

= changement de

posologie

Actualités pharmaceutiques

Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř

36

pratique

prévention

hôpitaux, les réseaux de soins ou au

cours d’une séance d’éducation

thérapeutique du patient (ETP), une

information complète et actualisée

sur les anticoagulants.

Ces outils “de base” s’intègrent par-

faitement dans des entretiens à

visée informationnelle, lorsque le

patient manque de repères dans

son traitement par méconnaissance

ou oubli simple (personnes âgées).

Leur utilisation permet donc au

pharmacien d’apprécier le niveau

de connaissances de son patient

(acquis, partiellement acquis, non

acquis).

La résolution

decertaines situations

àrisques

Dans certaines situations particulière-

ment à risques, l’information ne suffit

plus en tant que telle pour résoudre les

problèmes évoqués avec le patient

lors des entretiens pharmaceutiques.

Ces derniers doivent intégrer alors

davantage d’aspects cliniques et moti-

vationnels, permettant au pharmacien

de prévenir ces situations. Ce dernier

doit alors mener une mini-enquête

précise

pour comprendre, par exemple,

certains écarts de valeurs d’INR

(encadré 1) ou encore orienter rapide-

ment son patient vers le médecin en cas

d’apparition de symptômes nouveaux

(telle une hémorragie soudaine).

D

ansde telles situations, le pharma-

cien doit rechercher un facteur tempo-

raire pouvant expliquer la situation

(figure3).

Il convient de transmettre toute

information significative au médecin

traitant sous une forme écrite afin de

formaliser les faits. Ceci est impor-

tant car, bien évidemment, la situa-

tion clinique étant modifiée, le

prescripteur pourra être amené à

réévaluer la posologie habituelle du

Figure1. Liste non exhaustive des aliments pouvant faire varier l’INR (International normalized ratio).

© Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO)

Actualités pharmaceutiques

Ř n° 538 Ř septembre 2014 Ř37

prévention

pratique

patient. Cenouveau dosage sera tran-

sitoire si un facteur dit “temporaire” est

identifié, telles une variation quanti-

tative et qualitative du mode d’ali-

mentation. À l’inverse, un facteur dit

“non temporaire”, comme une

immobilisation prolongée ou une

diminution de la fonction rénale,

engendrera une modification plus

longue, voire définitive de la poso-

logie.

Autour de l’entretien

pharmaceutique

D’autres questions peuvent se

poser lors de l’élaboration ou de la

tenue des entretiens.

Le temps de l’entretien

Le temps consacré à la réalisation des

entretiens est propre à chacun. Néan-

moins, ils ne doivent être ni trop longs,

ni trop exhaustifs car la capacité

d’acquisi tion de connaissances du

patient n’est pas infinie. Aussi, il peut

être conseillé de se fixer une limite,

20minutes pouvant représenter un

standard (tableau2). L’entretien pourra

être complété à l’occasion des diverses

dispensations ou par une mini-évalua-

tion de la situation ou des connais-

sances (une à deux questions

maximum).

Un entretien programmé

ou ponctuel?

Pour percevoir la rémunération liée à

la tenue des entretiens pharmaceu-

tiques, le pharmacien doit en réaliser

au minimum deux par an. Après un

recrutement actif parmi les patients

sous AVK, il s’avère judicieux de fixer

à l’avance la première rencontre afin

d’aborder sereinement la structure

globale d’un tel dispositif qui doit

s’inscrire dans un suivi pluriannuel.

En revanche, il peut être intéressant

de réaliser un entretien “express”

face à une situation nécessitant une

prise de décision rapide (orientation

médicale). Cette intervention fait par-

tie intégrante des entretiens car elle

nécessite une analyse de la situation

du patient selon les éléments métho-

dologiques préala blement définis.

À propos de la mesure

ou de l’automesure

de l’INR

L’INR est le test biologique qui permet

la surveillance du traitement anti-

coagulant par AVK. Ils’effectue dans

un laboratoire d’analyses médicales.

En France, la commercialisation des

appareils d’automesure d’INR est

Figure2. Fiche posologique.

© Y. Michiels, D. Hennequin

Lors d’un entretien avec une patiente dont

l’INR (International normalized ratio) est

habituellement équilibré, celle-ci a men-

tionné souffrir de gingivorragies fréquentes

depuis quelques jours. À l’aide d’un ques-

tionnaire adapté, il a été mis en relief

qu’une modification abrupte des habitudes

alimentaires, avec une diminution de la

consommation en légumes, remplacés par

des féculents à l’entrée de l’hiver, pouvait

en être la cause. Nous avons alors proposé

à la patiente de réaliser, dès le lendemain

matin, un INR dans son laboratoire d’ana-

lyses médicales, ce dont il a été fait part au

médecin généraliste. Quelques jours plus

tard, elle est revenue à l’officine afin de faire

un nouveau point sur sa situation : la poso-

logie de son traitement antivitamine K avait

été modifiée, suite aux résultats de l’INR.

M. Cusin, pharmacien titulaire, Fleurville (71)

Encadré 1. Situations à risques : témoignage d’un pharmacien

6

6

1

/

6

100%